我今天跟他讲的那些话,他压根没往心里去,以后肯定会栽跟头的。

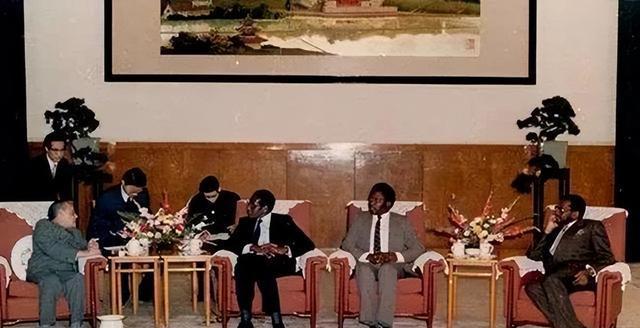

1985年,当穆加贝来到中国访问时,邓公他老人家亲自接见,之后给出了这样一句评价。

最终事实证明,邓公的洞察力真是没得说,过了好些年,他当时说的那句话竟然真的应验了。

01重新看看这事儿,其实意思没变,就是换了个说法。咱们开始吧。这段内容,我试着用更简单、更直接的话来跟你讲。虽然用词和句子结构都变了,但核心意思还是一样的。好了,进入正题。原来说的什么,我现在换个方式说给你听。尽量让每个词都贴近你的日常用语,让每个句子都像是咱俩面对面聊天时我说出来的。这样,你读起来就不会觉得累,也能更快地抓住重点。

这家伙老是不听人家劝,以后肯定会栽跟头。

1985年夏天8月份,北京还是挺热的,不过跟津巴布韦比起来,穆加贝感觉这儿的气候真是凉快多了。

穆加贝,津巴布韦独立运动的头儿,为了帮非洲黑人翻身,多次跑到中国来。他每次来中国,都带着颗学习的心,就想亲眼瞅瞅这个社会主义大国是怎么搞建设的。

28号一大早,在人民大会堂的福建厅里,邓小平跟穆加贝见了个面,聊得挺投机。

他俩一见就特投缘,穆加贝对邓公那叫一个热情关心,毫不含糊。

打完招呼没多久,穆加贝就直接说了他来的目的。他这次来主要有两个事儿想了解,第一个是想学学土地改革到底是怎么一步步进行的,第二个是想弄明白“改革开放”到底是个啥。

邓小平在聊天时显得特别沉得住气,也很有大国元首的风范。他很快地对津巴布韦的大致情况有了了解,接着就深入浅出地谈起了中国改革开放是怎么和土地改革联系在一起的。

那时候,中国已经明确走上了改革开放这条路,但穆加贝对此还是一头雾水,完全摸不着头脑。

穆加贝就像个爱钻研、爱提问的学习者,对改革开放这事儿,他给出了自己的见解。他讲得挺含蓄:好多第三世界的国家啊,都盼着中国能把社会主义这条路继续走下去……

很明显,穆加贝到现在还没搞懂改革开放到底是怎么一回事。

听到这话,邓小平缓缓地点燃了一根烟,他挺能体会非洲人那种直来直去的脾气。随后,他用平和的口吻回应说:咱们中国,不论是搞改革还是开放,都始终坚守着社会主义这条道儿。眼下咱们正忙活的,就是搞“社会主义现代化”。

遗憾的是,穆加贝似乎对邓小平的话语仍感困惑。他反复强调:改革开放在他看来,就是等同于搞市场经济,而一旦搞市场经济,就意味着在向西方资本主义看齐。

穆加贝觉得,中国改革开放前后那简直是天差地别。一个是让他心生憧憬的模样,另一个则让他心存疑惑。

以前啊,中国一直是津巴布韦黑人独立运动心中的标杆,给他们带来了不少精神力量。但现在,“改革开放”这个词儿,对穆加贝来说显然有点陌生,不太搞得懂。

后来的聊天里,穆加贝说话客气了不少,看起来像是明白了什么,但其实心里还是一团雾水。邓小平一眼就看穿了他的不解,接着又强调了一遍:“要想解决所有问题,关键还得靠发展。”

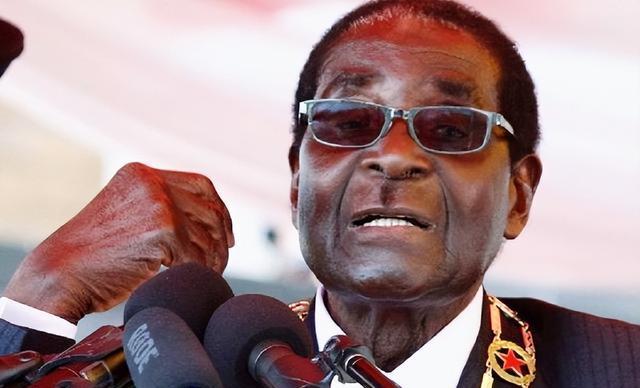

穆加贝对那句话并不买账,压根儿没当回事。

会谈一完事儿,邓小平拿起毛巾擦了擦脸,接着蹦出一句挺有分量的话:

穆加贝这家伙,别人劝他他也不听,迟早得栽跟头。

这话与其讲是个巧合的预言,更像是对穆加贝治下津巴布韦未来的精确预判。它不光衬托出邓小平的远见卓识,也道出了如今津巴布韦的凄凉现状。

那么,穆加贝这次跑到中国去学习经验,结果怎么样呢?他具体是怎么操作的?

咱们来聊聊穆加贝,还有他是怎么带着津巴布韦走向独立的。穆加贝这人,他的故事可不少,特别是关于津巴布韦独立那段。他一路走来,不容易。想当年,津巴布韦还在英国的殖民统治下,穆加贝就积极参与了争取民族解放的斗争。他领导着民众,反抗压迫,争取自由和平等。他的决心和勇气,感染了很多人。大家团结一心,跟着穆加贝,为了津巴布韦的未来拼命。经过长时间的斗争,他们终于迎来了胜利的曙光。津巴布韦独立了,穆加贝也因此成为了国家的领导人。所以说,穆加贝和津巴布韦的独立之路,那是一段充满艰辛和奋斗的历史。他带着人民走过了风风雨雨,最终迎来了属于自己的春天。

02这一部分内容挺关键的。它主要讲了几个重点,我简单给你捋一捋。首先,它提到了某个重要的观点,这个观点对后续的内容有挺大的影响。具体来说,就是强调了某方面的重要性,让子就能明白这个观点的价值。然后,它还提到了在实现这个观点的过程中可能会遇到的问题。这些问题都挺实际的,也是我们在实际操作中需要注意的。文章也给出了一些建议,教我们如何应对这些问题,确保能够顺利实现这个观点。总的来说,这一部分内容就是围绕这个重要的观点展开的,讲了它的意义、应用以及可能遇到的问题和解决办法。挺有深度的,值得我们好好琢磨琢磨。

非洲“地权变革”的期盼与实际行动在非洲这片广袤的大地上,人们长久以来怀揣着一个梦想,那就是改变土地的现状,让更多的人能从土地上获得实实在在的利益。这,就是非洲的“地权变革”梦想。说到实践,非洲的许多国家都在努力。他们尝试了各种方法,目的都是为了让土地更加公平地分配,让农民能够真正拥有自己的土地,从而激发他们的生产积极性,提高生活水平。在这些尝试中,有的国家进行了土地重新分配,努力打破原有的土地垄断,让土地回到更多农民的手中。有的国家则通过法律手段,保障农民的土地权益,让他们在法律的保护下安心耕种。还有的国家通过引进外资和技术,帮助农民提高农业生产效率,让他们从土地上获得更多的收益。这些实践虽然各不相同,但都有一个共同的目标,那就是实现土地的公平与公正,让农民从土地上得到真正的实惠。非洲的“地权变革”梦想,正在这些实际行动中一步步变为现实。

1949年那会儿,穆加贝正在南非的福特赫尔大学念书,他忽然听到个大好消息:咱们中国,新的国家建起来了!

这次机遇让穆加贝初次踏上了了解马克思主义的道路。

深入研究了马克思主义的经典著作并结合中国的实际情况后,他突然觉得有了盼头。那时候,他的抱负特别大,坚信中国现在的样子就是非洲未来的模样,觉得马克思主义能给被白人掌权的津巴布韦带来救赎。

后来,穆加贝在翻阅《毛泽东选集》时,碰到了一个新词,那就是土地改革。

他明白,要想让黑人的独立政府站稳脚跟,土地所有权是关键。在那个时候的津巴布韦,情况是这样的:1%的白人手里攥着70%的地,黑人呢,只能靠着剩下的那点地,在饿肚子和穷困里苦苦挣扎。

穆加贝明白,“打击富人,分配土地”这话听起来简洁又鼓舞人心。但在非洲,他觉得这话得变变,换成“对抗白人,分配土地”更为贴切。

现在咱们得琢磨的首要事儿,就是让津巴布韦从那帮殖民统治者手里头挣脱出来。

穆加贝琢磨透了《毛选》里讲的“从农村开始,再包围城市”的路子,他分清了谁是敌人谁是朋友,跟想法一样的组织结成了伙伴。后来,他们在农村扎下了根,一点点地向城市那边发展。

穆加贝和众多黑人兄弟一块儿使劲儿,慢慢把白人的那些管理机构给拆散了。

1979年,穆加贝跟白人政府谈妥了一个和平方案,大家管这个叫《兰开斯特宫方案》。这个方案的意思就是,英国终于承认了南罗德西亚自个儿当家作主,还同意那边通过民主投票来换领导班子。

1980年,津巴布韦获得自由后,穆加贝就当上了总理,他还把南罗德西亚的名字给改了,正式叫它“津巴布韦”。

这时候他压根没想到,这个名字非但不能让非洲扬名立万,反倒会沦为一个笑柄。

津巴布韦独立以后,粮食生产这块可是突飞猛进。因为农业产出效率高,人家还得了个“非洲粮仓”的外号。经济上,那时候它也是风光无限,就差南非一点,成了非洲最有发展后劲的国家之一。

国家站稳脚跟后,穆加贝就开始琢磨怎么动手搞“地皮调整”了。

这时候,“打倒地主,分配土地”的呼喊又一次回响在他的耳边。

可做起来真的比光想难太多了。津巴布韦虽说已经独立,但之前的殖民国家英国,还是把土地看作是白人自己的东西,在土地问题上他们的话语权还是很大。

现在,穆加贝面前有两个路子可以选:一个是走“武力对抗”的路子,另一个则是尝试“和平谈判”来解决问题。

“拿起枪杆子斗争”跟“用钱解决问题”那是两码事,根本不是一回事。

之前那种做法虽然流了不少血,但改革进行得很彻底,能让土地真正地回到老百姓自己手上。

津巴布韦那边的情况更像是欠了债。他们政府想要回购土地,还是得靠英国的帮忙。这样一来,英国虽然不再是殖民者了,却又在某种程度上掌控了津巴布韦的发展大权。

为了跟英国保持良好关系,穆加贝果断选了另一边。

很明显,穆加贝对于和白人的关系,态度上并不是铁板一块。即使在困难时期,他也总在强调黑人和白人得和平共处。他还讲过这样的话:“白人看不起黑人是错的,黑人看不起白人同样不对。”

关于这事,英国对穆加贝的做法大加赞赏,随后增加了对津巴布韦的投资力度。

伊丽莎白二世同时奖赏穆加贝,给他“赐爵封勋”。

津巴布韦看似一片繁荣,但其实暗藏危机,给未来埋下了不少风险。

在2003年那会儿,事儿可不少。这一年,发生了挺多值得记住的大事。具体点说,就是这一年里,有很多关键的变化在悄然发生。各个领域都在悄悄酝酿着新的动向,让人感觉到一种新的气息正在弥漫。总的来说,2003年是一个转折点,不少事情都在这一年开始有了新的发展,给人留下了深刻的印象。

津巴布韦,一路走来尽是曲折津巴布韦这个国家,似乎总是在发展的道路上走得不那么顺畅。每一步都像是踏在了坎坷之上,让人不禁感叹其命运的波折。从过去的种种决策,到现在的实际状况,津巴布韦仿佛在不断地试错,却很难找到那条真正适合自己的道路。无论是经济政策还是社会发展,都显得步履维艰,挑战重重。但尽管如此,津巴布韦的人民依然坚韧不拔,努力在这片土地上寻找着属于自己的未来。他们没有被困难击倒,而是选择勇敢地面对,一步步地向前迈进。津巴布韦的历程,就像是一部充满曲折与挑战的史诗。虽然步步走得不尽如人意,但那份不屈不挠的精神,却让人深受感动。希望未来的日子里,津巴布韦能够找到属于自己的正确道路,迎来更加美好的明天。

老话说得好,“一失足成千古恨”,津巴布韦后来的发展情况,就把这话给应验了。原本可以走得稳稳当当,但一旦踏错一步,后面的路就越走越偏。津巴布韦的发展轨迹就是这样,一步走错,后面的每一步都跟着受影响。

穆加贝琢磨着,英国该会摆着好脸色,跟咱们平平稳稳地把土地改革这事给办了。可他哪儿想得到,西方那些资本主义大佬们刚小赢一把,那资本背后的狠劲儿,就像野兽露獠牙一样,一点点显现出来了。

上世纪90年代那会儿,苏联垮了,全球那些搞社会主义的国家都碰到了大麻烦。就在这么个节骨眼上,美国和英国领头的资本主义国家开始动手“收拾烂摊子”了。

津巴布韦也没能幸免于难。

特别是1997年,英国首相布莱尔掌权后,他直接盯上了津巴布韦,说那边土地改革不公开,官员腐败得厉害,于是就不给援助了。

英国推出的这项政策,让津巴布韦一下子懵了。津巴布韦经济上很依赖进口,这下可能要遭遇“粮食荒”了。经济援助没了,土地“友好收购”的事儿也卡壳了。

以前独立那会儿,咱们没甩掉英国这个依靠,现在英国不帮忙了,津巴布韦的经济立马就一蹶不振了。

碰到这种难处,津巴布韦的黑人老百姓把气都撒到了穆加贝身上。他们觉得,就是他让大家信任英国,也是他许下了“每个种地的人都能有自己的地”的诺言,现在出了问题,都该算在他头上。

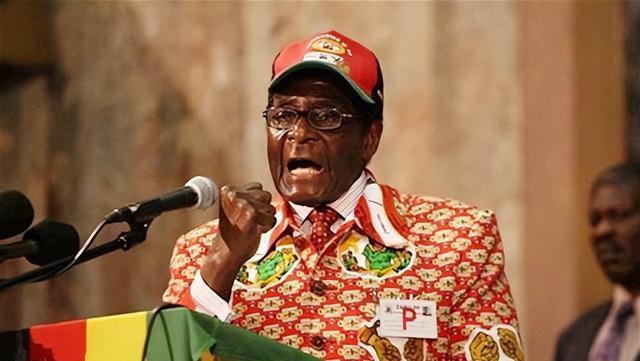

遇到四面八方的疑问和反对,穆加贝采取了更为偏激的措施。他全力推行民粹主义,还直接翻转了对英国的看法,从以前的“挚友”变成了他认为的“霸权主义推行者”。

2000年的时候,穆加贝政府把白人手里的700公顷农场地给直接拿走了,这一举动闹得挺大,导致了不少流血打架的事情。

可能有人会觉得,津巴布韦早就该迈出这一步了。但说实话,一开始搞“武装斗争”和“先尝试和平收购,不行再动手”完全是两码事。这次的情况不一样,英国的白人农场主站在了有理的一方。

说好的要用钱来买,结果现在却动手抢,这完全不符合“说话算话”的原则。穆加贝没抓住土地改革那个最佳时机,也没选对方法,结果让自己在国内国外都落了个坏名声,真是左右为难。

国际上,英国老拿过去和平买地的事儿说事,说穆加贝从以前的“和解大英雄”变成了现在的“残暴统治者”。打那以后,美国和国际货币基金组织就揪着这点不放,开始对津巴布韦进行经济打压,说要制裁。

挺有意思的是,黑人虽然靠一些激烈手段拿回了自家的地,可因为土地改革需要挺长时间来调整,他们的种田本事已经跟不上世界的节奏了。

没了拖拉机、联合收割机和除草剂,津巴布韦的农业仿佛一夜之间回到了老早以前的样子,变得特别原始。

由于干旱天气一直时好时坏,津巴布韦的粮食产量直接掉了一大截,这让本就不怎么富裕、主要靠农业的这个非洲国家,一下子就陷入了经济的大麻烦里。

在这个国家遇到困难的时候,穆加贝琢磨出了一个离奇的主意,他决定大量印刷钞票。

没几年功夫,好几千亿亿的津巴布韦钱就在老百姓中间传开了。但这津巴布韦钱可不是美元,国际上没人给它兜底,所以贬值得那叫一个飞快,简直把经济规律都给甩后边了。

钞票印个不停,结果津巴布韦的经济受到了极大的破坏。

失业率大涨,公共服务快转不动了,经济情况与其说是垮了,不如说是啥都不剩了。

在市场上,你要是拿着一捆值百万亿的大钱,结果只能换来半片面包。说起来你可能不信,津巴布韦的钱还不如西方造的卫生纸值钱。虽说那里的人个个都是“亿万富翁”的名头,可实际上,津巴布韦还是世界上最穷的国家之一。

那时候的津巴布韦,人口虽然达到了1600万,但让人揪心的是,有350万人连饭都吃不饱,老百姓在饿死的边缘挣扎。曾经的“非洲菜篮子”津巴布韦,如今早已没有了往日的繁荣景象。

西方国家的制裁、农业产出不给力,再加上货币政策过于宽松,这三个大问题把津巴布韦的经济给搞垮了。

这么一闹腾,穆加贝政府那可是信誉大跌,受到了严重损害。

事情还没结束,穆加贝自己也非常不老实。他一上台,就被权力冲昏了头脑。掌权了好几十年,他变得越来越贪婪,身边围满了漂亮女人,简直就是把国家当成了自己的小金库,成了一个名副其实的“独裁者”。

那个曾誓要屠龙的勇士,最终自己却变成了恶龙模样。津巴布韦的人们没记住他的名字,倒是让他永远背负上了骂名,留在了耻辱的历史里。

后来,津巴布韦的新领导层还是走了民粹那条路,跟西方白人那边斗来斗去,喊的口号响亮得很,但国家的经济呢,始终没见啥起色。

在2004年那会儿,事儿是这样的:那一年,大家都忙活着各自的事儿,生活节奏跟现在一样快,但感觉上好像更带劲儿。每个人都有自己的小目标,有的想着怎么提升技能,有的琢磨着怎么多赚点外快。反正啊,大家都在为了生活奔波,但心里头都有股子劲儿,想要把日子过得更好。那时候,科技还没现在这么发达,智能手机啥的还没普及,但人们之间的交流一点也不少。邻里之间,朋友之间,经常串门聊天,分享些家长里短,或者聊聊最近的新闻啥的。感觉那时候的人情味儿更浓,大家的心也更近。工作上,虽然压力也不小,但氛围好像更轻松些。同事们之间除了工作,还会开开玩笑,聊聊天,有时候一起加个班,也不觉得那么累。可能是那时候的心态更好吧,觉得只要努力,啥都能实现。总的来说,2004年那会儿,虽然日子简单,但过得挺充实,也挺快乐的。每个人都有自己的小确幸,都在为了自己的未来打拼。现在想想,那时候的时光还真是挺值得怀念的。

回头看看,说到底,还是得靠发展才行。

现在想想邓公说的那句话,真的挺在理:“要想解决问题,关键还得靠发展。”

这话虽然说得简单,但其实非常关键。

津巴布韦现在处境挺惨,这问题啊,里头外头都有份。一方面呢,西方那边老给咱使绊子,处处打压;另一方面,穆加贝对中国那条社会主义现代化建设的路子,没琢磨透。

穆加贝只学到了点表面功夫,他心里还是老一套,整天想着“意识形态斗争”。他总是过分纠结于白人和黑人的那点事儿,对国家发展这些实实在在的问题,反倒没怎么上心。

他老说自己是马克思主义的信徒,但做的事情跟马克思主义根本对不上号。津巴布韦那会儿急着革命,他却躲起来妥协了;等到国家要发展,他又一头扎进那些没意义的意识形态争论里。

可能早在1985年,邓公就已经把穆加贝看得很透,他对穆加贝简短的评价,没想到后来还真应验了。

时代在不停前进,中国的发展之路也并非一帆风顺,但中国每一步都稳稳当当跟上了,对每个环节都小心应对。现在回头瞅瞅穆加贝当年对“改革开放”那点儿浅显的认识,真是感觉挺遗憾的。

大楼不可能一天就盖起来,理论学问也不是那么容易就能掌握的。中国这么好的例子摆在眼前,非洲如果不跟着学,最后吃亏的还是他们自己。