参考资料

比屋根照夫「脱清人」(『沖縄大百科事典』(沖縄タイムス社、1983年)

【1880年,中日曾就琉球问题进行谈判,提出“分岛改约案”(将琉球南部划归清朝),但因琉球士族反对及清廷内部争议,最终未能实施……】

脱清人(だっしんにん),指是日本明治初期(1872-1879)琉球王国被日本逐步吞并过程中,为反抗日本统治而逃亡清朝,并请求清政府干预以“拯救琉球”的一批琉球士族及官员。

他们的行动不仅是个人流亡,是一场有组织的政治抵抗运动,反映了琉球社会对日本强行吞并的强烈不满,以及对于清朝宗藩关系的认同。

琉球自14世纪起便与明帝国朝贡关系,同时亦受日本萨摩藩控制,形成“两属”状态。然而,明治维新后,日本推行中央集权,试图彻底吞并琉球,导致琉球统治阶层内部出现分裂。部分士族,尤其是久米村(闽人三十六姓后裔)等亲华派,坚决反对日本统治,并选择流亡中国以寻求清朝援助。

1872年,明治政府单方面宣布设立“琉球藩”,将琉球王国纳入日本版图,但仍保留琉球国王尚泰的王号。这一举动引发琉球统治阶层的警觉,尤其是久米士族(中国福建移民后裔,“久米三十六姓,闽人三十六姓”),他们担心琉球将彻底丧失自主权,因此开始秘密策划向清朝求援。

1874年,日本借口“牡丹社事件”出兵台湾,进一步威胁琉球的安全。琉球王府在日本的压力下被迫停止向清朝朝贡,但仍暗中派遣使者赴华。

毛精長(国頭盛乗)作为最后一位正式进贡使,于1874年抵达北京后滞留不归,成为早期脱清人的代表。1876年,琉球王府又秘密派遣向德弘(幸地朝常)与林世功(名城春傍)*等人赴福州、北京,向清政府呈递血书,控诉日本吞并琉球,请求清廷干预。

然而,此时的清政府正疲于应对列强侵略,虽对琉球表示同情,但无力采取强硬措施。1879年,日本宣布废琉球藩,设立冲绳县,强行将琉球国王尚泰迁往东京,史称“琉球处分,标志着琉球王国的灭亡,也促使更多琉球士族选择流亡中国,形成更大规模的脱清人群体。

日本吞并琉球后,明治政府为避免激化矛盾,并未立即在冲绳推行激进改革,而是采取“怀柔与威慑并重”的策略(日语:“旧慣温存)。一方面,保留部分旧有制度以安抚士族,另一方面,逐步推行同化政策,削弱琉球人的反抗意识。

然而,琉球统治阶层,尤其是以三司官为核心的士族集团,仍对日本统治抱有强烈抵触情绪。他们中的许多人拒绝与新政府合作,甚至选择流亡清朝。例如,三司官富川盛奎在琉球处分后不久便潜逃至中国,成为脱清人的重要领袖。此外,许多曾在冲绳县厅任职的高级武士也纷纷辞职,以示抗议。

在此背景下,以原三司官亀川盛武为首的保守派士族组成了龟川党(后称顽固党),成为琉球本土抵抗运动的核心。他们不仅在冲绳本土组织反抗,还与流亡中国的脱清人保持密切联系,试图借助清帝国的力量恢复琉球王国。

琉球处分后,脱清人在中国建立了较为系统的流亡网络。他们主要依托福州琉球馆(柔远驿)和北京琉球会馆等旧王国设施,作为政治活动的基地。

流亡集团的核心成员包括:毛凤来(富川盛圭):原三司官,流亡后成为脱清人领袖之一;向有徳(浦添朝忠):密使,多次向清廷递交请愿书;毛有慶(亀川盛棟):龟川党重要成员,负责联络本土抵抗势力。

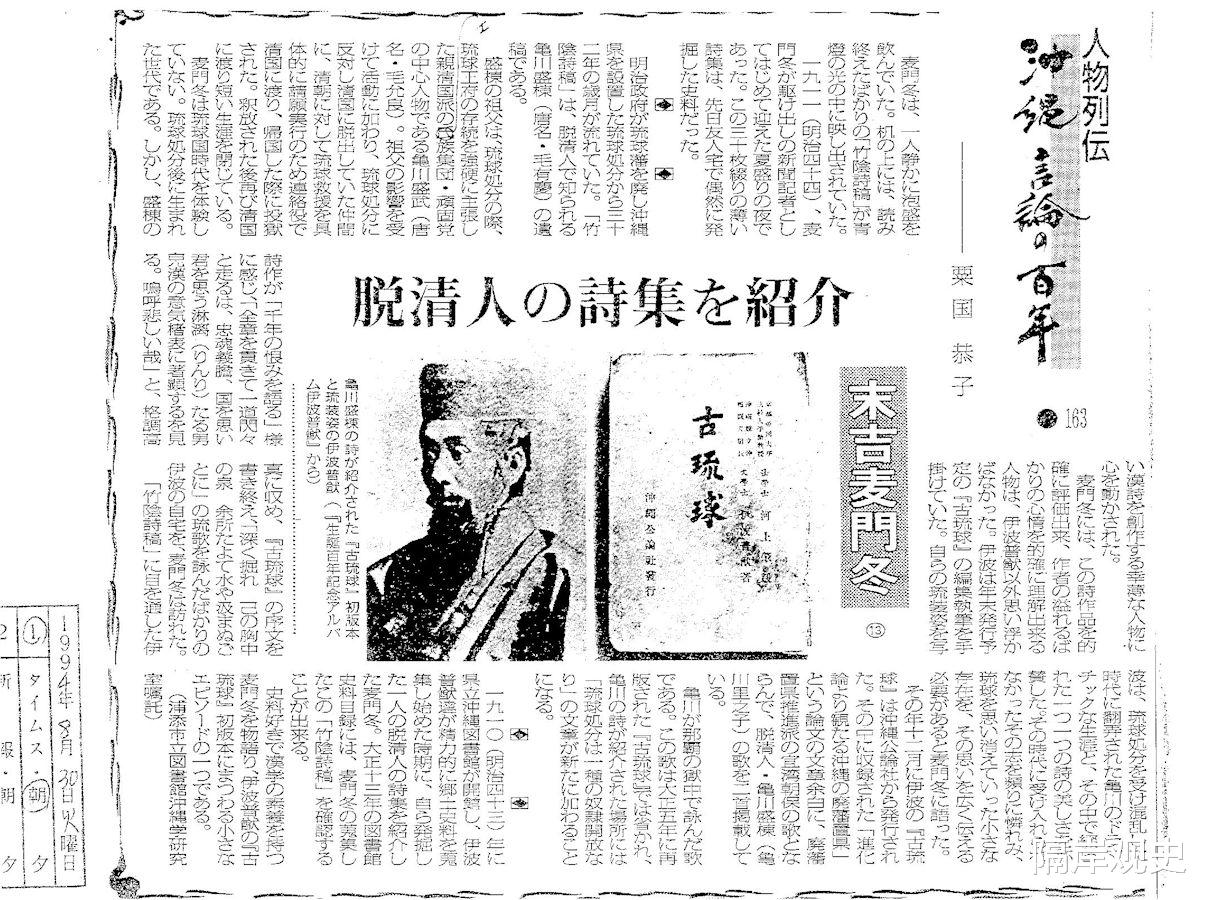

除了上层士族,脱清人群体中也有下层武士和平民,如林世功(琉球爱国诗人,后在北京自杀殉国)。他们通过撰写请愿书、联络清廷官员、甚至尝试策动军事干预等方式,试图恢复琉球独立。

然而,脱清人的努力最终未能改变琉球被日本吞并的命运。19世纪下半叶,清朝深陷内忧外患,对外:经历鸦片战争,签订《天津条约》《北京条约》等割让领土;对内镇压太平天国运动、捻军起义等动乱严重削弱国力;虽然通过洋务运动试图自强,但此时北洋海军尚未形成足够威慑力。

在此情况下,清政府虽对琉球表示同情,但无力与日本正面冲突。1880年,中日曾就琉球问题进行谈判,提出“分岛改约案”(将琉球南部划归清朝),但因琉球士族反对及清廷内部争议,最终未能实施。至1885年,脱清人的政治活动逐渐沉寂,琉球复国运动走向失败。

脱清人的抗争是琉球历史上最后一次有组织的复国运动,他们的行动体现了琉球士族对独立身份的强烈认同。尽管最终未能成功,但他们的抗争延缓了日本对琉球的同化进程,并在一定程度上影响了近代东亚国际关系。

此外,脱清人的流亡经历也成为琉球近代史的重要记忆。如今,冲绳仍有一些民间团体纪念林世功等殉国志士。