宛城一战,曹操损失惨重,典韦、曹昂、曹安民等三员大将,死于张绣手下。

张绣能扭转乾坤,靠的不是巧合,是背后两员猛将的辅佐。

胡车儿和贾诩,这两人到底有多强?如何在几场战斗中,扭转了整个战局,连曹操都未能幸免?他们的武勇与谋略,到底如何改变了战局?

张绣北地人,自小身材高大,勇猛异常,少年时期,便以出色的战斗力,和独特的军事天赋,在家乡小有名气。

父亲张济去世,张绣继承了家族的兵力,驻守在宛城。

宛城地处重要的交通要道,是连接南北的重要枢纽,因此,张绣在这一地区的地位极其重要。

这也使得他,面临着诸多挑战,尤其是来自曹操的压力。

张绣表面上归附于曹操,成为曹操麾下的部将,曹操的威逼利诱,引发了张绣的反感。

特别是曹操,将张绣的婶子纳为妾,这让张绣心生怒火,深感被轻视和利用。

面对这种屈辱,他的心中早已埋下了反叛的种子,他麾下的两员猛将——胡车儿与贾诩,是支撑他反叛的关键。

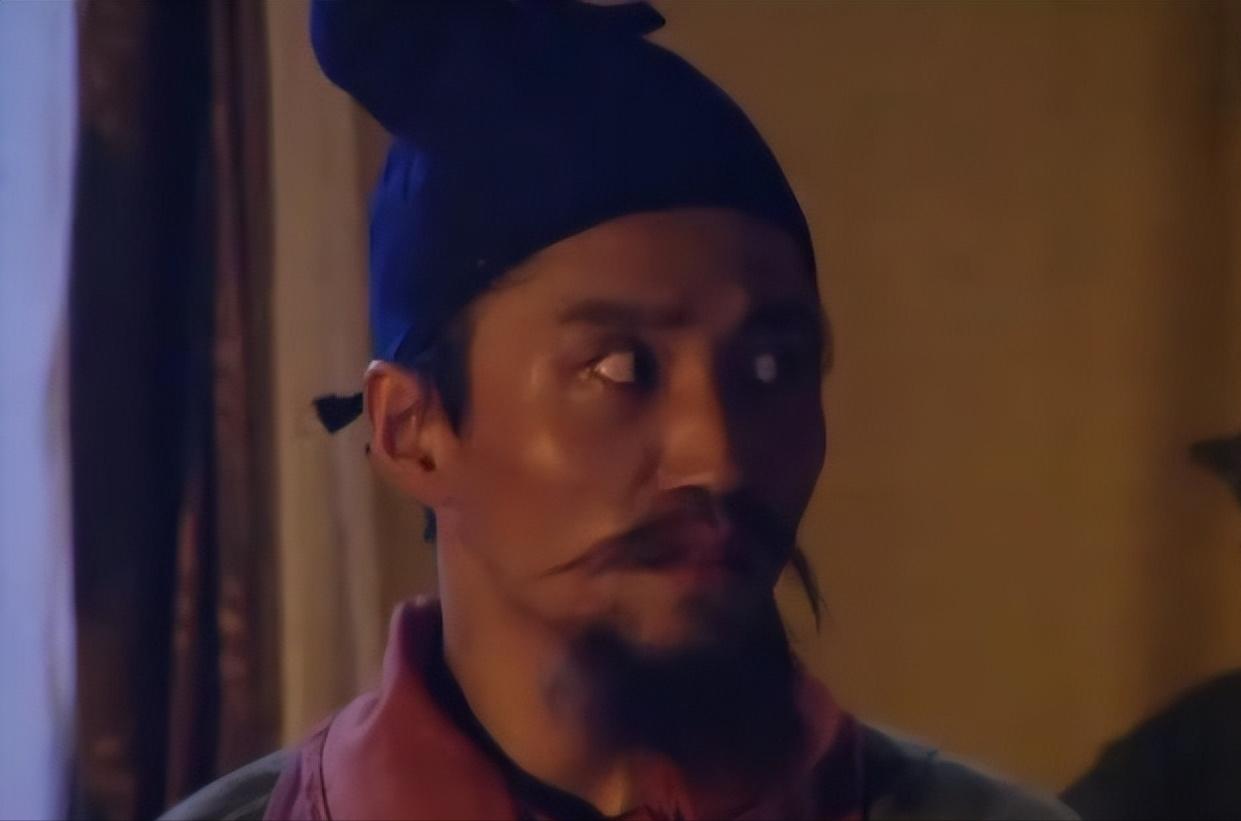

胡车儿,身高八尺,体魄异常强健,曾在多次战斗中表现出色,是张绣的重要依仗。

胡车儿的武艺出众,善于单挑敌军的精锐。

在宛城之战爆发前,已经屡次为张绣立下赫赫战功,许多敌军将领,听闻胡车儿的名字,无不感到畏惧,甚至不敢直面他。

贾诩,不是武将,但他的智慧和谋略,使得他在张绣麾下,占据了极其重要的位置。

贾诩熟悉兵法,还善于运筹帷幄,每当张绣遇到困局,贾诩总能提出独到的计策,帮助张绣逆转局势,与胡车儿的配合,形成了张绣军队中,强大的攻防体系。

张绣正是凭借着,胡车儿的武勇和贾诩的智谋,在宛城一带站稳脚跟,两人,成为了他在,面对曹操等强敌时,倚重的力量。

建安二年,曹操出兵南征,目标明确——剿灭张绣的势力。

自从张绣在表面上投降曹操后,曹操一直对其保持警惕,深知张绣拥有不容小觑的兵力和胆略,若他反叛,必将引发更大的波澜。

曹操决定,亲自领兵进攻宛城,消灭张绣的威胁。

张绣心生不满,早已筹划好反叛之事,在接到曹操出征的消息后,张绣立刻与胡车儿和贾诩商议。

三人决定采取先发制人的策略,贾诩提出,以计诱敌,先行撤退至高地,再诱导曹操追击,最终设下埋伏。

张绣与胡车儿立即着手准备,胡车儿亲自带领精锐部队,将战场设定在宛城周围的山地,和险要地形,利用地理优势展开伏击。

张绣命令部队假装撤退,退入险地,诱导曹操进攻。

曹操见张绣退兵,认为这是一个大好机会,决定亲自率大军追击。

当曹操的军队深入,张绣设定的区域后,张绣与胡车儿立即发动反击,胡车儿率先发起冲锋,他骑着战马,挥刀斩敌。

曹操的先锋军,未曾料到张绣的迅速反应,陷入了混乱,胡车儿如猛虎入羊群,所向披靡。

此时,贾诩的计策也开始显现效果,他早已部署好埋伏,曹操的大军渐渐陷入包围圈中。

车儿的武勇,是宛城之战的关键,他是一个冲锋陷阵的猛将,更是一个非常精确的战术执行者。

当曹操的先锋军队,突破张绣的防线,深入埋伏地带时,胡车儿毫不犹豫地,率领精锐部队发动突袭。

面对曹操军队的先锋部队,他以一敌多,疯狂地砍杀敌人。

他那身高八尺的壮汉体格,成了曹军士兵的噩梦,手中的大刀挥舞如风,敌军的先锋将领、亲兵全部倒在了他的刀下。

胡车儿以无与伦比的勇猛,成功地吸引了曹军的注意力,同时也为张绣的主力部队,打开了突破口。

胡车儿的英勇让曹军陷入混乱,典韦,这个被誉为“千里猛将”的英雄,面对胡车儿的猛攻,根本没有机会反击。

典韦虽勇猛,面对胡车儿突然的袭击,依旧显得力不从心。

经过激烈的对决,典韦终于被胡车儿斩杀,落马身亡,这一刻,曹操的大军士气几乎崩溃,典韦的死,象征着一员大将的丧失,曹军陷入了严重的混乱之中。

贾诩在后方的指挥调度,也起到了决定性作用。

贾诩早已预见到,战局可能的变化,并准备了多重计策。

曹操的大军,被胡车儿的袭击,和张绣的伏兵牵制住,贾诩立即指示,张绣加强对曹军的包围圈,压缩敌军的活动范围。

贾诩巧妙地利用地形优势,通过小规模的游击战术,一步步瓦解了曹军的意志。

曹昂和曹安民,曹操的长子和侄子,也在混乱中丧命。

两人未能逃脱,张绣军队的围追堵截,在胡车儿,与张绣的精心配合下,曹昂和曹安民被分割包围,最终死于战场。

对于曹操而言,这是一次巨大的损失,作为曹操的亲生儿子,曹昂的死,让曹操感受到了前所未有的痛苦。

这是他在征战中,从未经历过的打击,也是他对战局控制失误的深刻体现。

宛城之战的胜利,是张绣一方的胜利,更是胡车儿与贾诩的合力成果。

胡车儿的武勇如猛虎出笼,贾诩的智谋如同铺设好的棋盘,精心设计了这一切。

张绣没有直接,亲自参与前线的战斗,在两员猛将的帮助下,他的指挥决策,得到了执行。

三人的密切配合,令曹操的进攻计划彻底破灭,使得这场战役成为张绣史上辉煌的胜利之一。

这场战斗中,张绣重创了曹操的主力,还改变了局势。

曹操的损失严重,典韦、曹昂、曹安民的死,让曹军元气大伤,战局瞬间倾斜。

张绣凭借两位猛将的帮助,一举夺回了宛城,打破了曹操的进攻计划。

宛城之战后,张绣迅速占领了周边地区,他的声势如日中天。

曹操在惨败后立即撤退,回到了许都,他失去了对张绣地区的控制,也面临着巨大的内外压力。

宛城之战后的几个月里,曹操不得不忙于修整大军,安抚失去的士气。

典韦的死,更是让曹操痛心疾首,这位忠诚的武将,是他手下的顶梁柱之一,失去典韦,曹操的军队少了一位,无可替代的支柱。

曹昂和曹安民的死,也让曹家内部的支持力量,出现了裂痕,尤其是曹操的长子曹昂之死,曹家继承人的问题变得更加复杂。

张绣的胜利未持续太久,他在宛城之战后,掌握了不少领土和资源,最终,依然没有能力完全控制整个局面。

凭借胡车儿的武勇,和贾诩的智谋取得了胜利,但依然面临着,曹操复仇的威胁。

在张绣的心中,曹操依然是一个无法忽视的强敌,胡车儿和贾诩,极为出色,但也无法永远依靠他人。

张绣在权衡利弊后,决定再次向曹操投降。

这一投降并非出于软弱,是权衡后的理智选择,曹操接纳了张绣,并给予了他,一定的荣誉和地位。

胡车儿虽仍忠心于张绣,终究未能逃脱历史的流转,死于曹操之手。

贾诩因谋略得当,最终成为了曹操麾下的重要谋士。

宛城之战,虽是张绣的一场大胜,对于张绣来说,真正的挑战才刚刚开始。

曹操的强大以及不断变化的政治局势,令张绣始终难以,安稳地站稳脚跟,胡车儿的死,贾诩的投降,标志着一段历史的结束,也预示着张绣的命运,将与曹操紧密相连。

参考资料:

罗贯中. 《三国演义》. 北京: 人民文学出版社, 2002.

陈寿. 《三国志·张绣传》. 北京: 中华书局, 1999.