▲文 | 外企君小编 图 | Kazys Photography

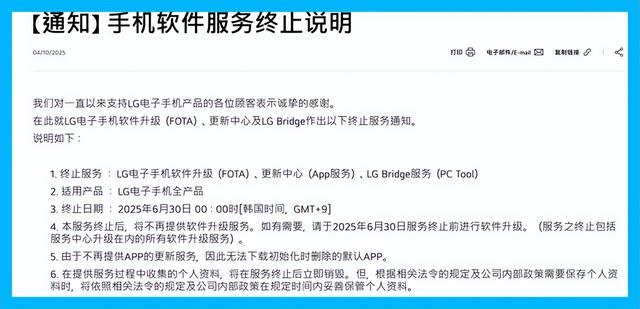

“LG官网宣布,LG电子即将终止LG手机软件升级、更新中心、LG Bridge(PC工具)服务,终止时间是2025年6月30日!”

——

届时,随着LG电子正式终止旗下手机产品的所有软件服务(包括系统升级、更新中心及PC端管理工具LG Bridge),这家曾与诺基亚、三星齐名的韩国手机巨头,最终完成了从移动通信市场的彻底退场。这一事件不仅是LG手机业务的“最后一公里”,更折射出全球消费电子行业竞争的本质与转型的必然性。

LG手机曾书写过辉煌篇章。2008年,其年出货量突破1亿部,稳居全球第三大手机品牌,代表作“巧克力手机”KG90以时尚设计与创新触控技术风靡全球,仅中国市场年销量便达60万台。然而,自2015年第二季度起,LG手机业务陷入连续23个季度的亏损泥潭,累计亏损高达5万亿韩元(约合人民币293.6亿元)。尽管尝试通过高端机型(如LG Wing、Velvet)与折叠屏概念突围,但面对苹果、三星及中国品牌的夹击,其市场份额持续萎缩,最终于2021年7月宣布全面停产手机。

此次软件服务的终止并非意外。根据行业惯例,手机厂商在停产后通常提供3-4年的软件维护周期,以履行对存量用户的承诺。LG在2021年退出市场时,已明确高端机型(如G系列、V系列)可获得三年系统更新,中低端机型则为两年。此次服务终止标志着这一维护周期的自然结束,符合行业常规操作。然而,此举也意味着LG手机用户将面临安全漏洞无法修补、应用兼容性下降等潜在风险,凸显了设备生命周期结束后消费者的被动处境。

退出手机业务后,LG电子的转型路径清晰聚焦于高增长领域:

核心业务重构:资源向电动汽车零部件、智能家居、机器人及人工智能倾斜,2022年仅专利授权(主要面向苹果)便为其带来8900亿韩元(约合人民币45.92亿元)收益。

专利资产剥离:2023年至2025年间,LG向OPPO、TCL、vivo、小米等中国厂商批量出售手机相关专利,涉及视频编解码、通信标准等关键技术,累计交易专利超200项。这种“技术遗产”的变现策略,既缓解了研发投入压力,也强化了其在产业链上游的话语权。

外企君小编认为,LG手机的退场为行业提供了多重反思:LG曾以设计创新见长,但未能构建可持续的软硬件生态,尤其在操作系统适配与开发者支持上滞后,导致用户体验断层。相比三星的垂直整合能力,LG在核心元器件(如屏幕、芯片)上依赖外部采购,成本压力难以化解。及时止损并转向高附加值领域,体现了企业对市场趋势的敏锐判断。LG的转型案例或为其他陷入红海竞争的厂商提供参考。

对于全球众多消费者而言,LG手机业务的正式终结,如同一把钥匙,悄然开启了一代人深藏心底的青春记忆闸门。在各大社交媒体平台上,无数用户纷纷留言感慨:“那款风靡一时的巧克力手机,曾是我们青春岁月里最闪耀的时尚符号。”它以独特的设计、流畅的线条和浓郁的巧克力色调,成为了无数年轻人心中的梦幻之选,承载着那个时代独有的浪漫与激情。

然而,现实总是带着几分无奈与紧迫。随着LG手机业务的落幕,用户们不得不面对一个现实问题:必须在6月30日之前完成手机的最终系统升级。这一时间节点,如同一个无声的倒计时,提醒着每一位用户要珍惜手中这款即将成为历史的设备。

从更为宏观的视角审视,LG手机的谢幕不仅是一个品牌的故事终结,更是对整个消费电子行业的一次深刻警示。它提醒着广大消费者,在选择电子产品时,除了关注产品的性能和外观,更要关注其“生命周期服务”。一款好的电子产品,不仅要在购买时给用户带来良好的体验,更要在其整个生命周期内提供持续、稳定的服务和支持。同时,这一事件也推动着整个行业去探索更加可持续的设备维护模式。如何在保证产品质量的同时,降低维护成本,延长产品的使用寿命,成为了摆在行业面前的一道重要课题。

总而言之,LG手机的谢幕,既是其自身战略调整的必然结果,也是消费电子行业迭代规律的生动缩影。在技术日新月异、更迭加速的今天,企业的生存与发展已不再仅仅依赖于产品的创新。更需要在战略韧性、生态构建与资源整合等多个维度上寻找平衡点,以应对日益激烈的市场竞争。有时候,选择退出并不意味着失败,反而可能是一种更为明智的决策。LG电子的这次转身,或许正是在为下一场技术革命悄然埋下伏笔,让我们拭目以待。