声明:本文依据权威资料并融入个人观点编写,文末已详细列出文献来源及提供截图证明,敬请查阅。

1969年某日午后,陆迪伦惊觉丈夫苏振华失踪,断定他又被拉去劳作。未及多想,她立刻冲出房间,朝田地奔去。

陆迪伦喘息未定抵达田间,见苏振华欲挑两担百斤粪桶。她连忙上前,为夫不平:

他身负重伤,你们仍安排他从事此类工作,实在不妥。

苏振华笑着表示:

三日未排便,家中米已尽,粪便实为良肥,可滋养田地。

陆迪伦持不同意见,夺过扁担说:“我挑担,你来舀。”

她羸弱的身体勉力扛起沉重的粪桶,在田地间蹒跚前行,忽地一晃,险些跌倒,但她咬牙坚持,誓要为丈夫分担,即便力竭也不放弃。

接下来三年,陆迪伦全心全意陪伴苏振华,共克时艰,正如初识时,他们不顾一切阻碍,坚定地选择了彼此。

【在最美的年华遇见你】

1959年国庆节之夜,人们欢聚一堂,庆祝国家重要节日,气氛热烈而庄重,各类庆祝活动有条不紊地进行着,彰显出节日的喜庆与国家的繁荣。

天安门城楼前,48岁的苏振华携子参加烟火晚会。

他抱着小儿子,牵着小女儿,另有两个孩子紧跟其后,紧攥他衣襟,大儿子与大女儿走在前方,他全然一副专职照顾孩子的“奶爸”模样。

苏振华现有6名子女,其妻孟玮近期与他离婚。此后,他需兼顾工作与照顾孩子,每日忙碌至极。

带孩子参加烟火晚会,是全家难得的欢乐时刻。烟花璀璨绽放,孩子们雀跃不已,而苏振华眼神中却流露着焦虑与不安。

他发呆之际,刘少奇与夫人王光美走近。

看着被孩子簇拥的苏振华,王光美接过他怀里的孩子,直言道:

老苏,你实在不易,身兼父母之责照顾众多孩子,此状难以为继。

苏振华继续道:

带孩子实属不易,我深有体会。尽管面临诸多挑战,但仍需坚持养育。

事后,组织得知苏振华面临困境,此事亦传至毛主席耳中。他专门叮嘱苏振华:放手寻找,务必寻得合适人选。

为苏振华寻觅伴侣成为重要任务,多位老同志积极参与,苏振华的战友萧劲光也在其中鼎力相助。

不久后,大连海军会议上,文工团成员举办了一场演出,海军政委苏振华亲临现场观看。

表演时,一位年轻女同志吸引苏振华注意,她秀发乌黑亮丽,面容清秀,声音婉转,举手投足间尽显优雅大方,令苏振华印象深刻。

陆迪伦,24岁,湖南人,为同志之女。其母曾为周总理交通员,周总理后来见到陆迪伦,与之深入交谈多时。

苏振华凝视台上的陆迪伦,海军司令萧劲光旁观此景,微露笑意,与副司令方强眼神交流,两人相视一笑,心领神会。

表演落幕,萧劲光与方强直接找陆迪伦,介绍苏振华情况,期望他们能有机会相识。

经萧劲光两人引荐,陆迪伦与苏振华得以相见。

陆迪伦起初对此持保留态度,两人年龄相差24岁,这样的组合在旁人看来确实不太合适。

陆迪伦多次接触后发现,这位看似出身平凡的人,实则好学不倦,是位知识分子,更被毛主席誉为“工农知识分子的典型”。

深入了解苏振华家庭变故后,陆迪伦心生同情,心态大变。随着频繁接触,两人间的距离感逐渐消失,关系日益亲近。

陆迪伦虽对苏振华心生好感,但向父母提及两人交往之事时,仍遭遇强烈反对。

那个年代,青春姑娘嫁予大自己24岁且育有6子的男人,是违背世俗之举。

陆迪伦父母劝道:“若与他结婚,你将成六孩后母,且年龄相差24岁。”

陆迪伦经父母劝说,暂行中止与苏振华交往。苏振华虽懂其父母之忧,却仍难掩心中失落,独自哀伤。

此后,苏振华性情大变,时常焦躁难安,仿佛患病。这时,一人出现,不仅让苏振华转变,还重新联结了他与陆迪伦。

元帅贺龙见苏振华精神不振,决定亲自前往陆迪伦家,以解决战友的心事。

这天,贺龙携老战友探访陆迪伦家,与其父母长谈,详尽阐述苏振华的情况与品行,以理服人,以情动人,竭力说服二老。

苏振华亲自拜访,与陆父陆母深入交谈后,他们放下了顾虑。苏振华终于达成心愿,与陆迪伦重归于好。

在两人失联期间,陆迪伦也心情低落。她明白苏振华在众多追求者中唯独选择了她,这份对爱情的坚持与奉献,深深触动了她的心。

1960年,陆迪伦与苏振华结为夫妻。

婚礼之际,苏振华的老战友齐聚一堂,贺龙作为主婚人亲自上阵,为两位新人主持了婚礼。

陆迪伦婚礼前已充分准备,但仍异常紧张。

陈赓之妻傅涯见状,专程走近陆迪伦,

小陆,莫惧,我与夫君年龄亦相差十五载。我们结合时他已有子女。日后遇困,念及党员身份,自明应对之策。

傅涯安抚后,陆迪伦紧张情绪缓解,婚礼随之在众人的祝贺声中圆满落幕。

此后,这对年龄相差24岁的夫妇将共度余生,面对所有风雨与苦难,坚定不移,直至在生命的终点再次相聚。

【矢志不渝的挚爱】

婚后,陆迪伦肩负起照料家庭的重任,她倾注大量心血抚养6个孩子,同时关心丈夫健康并辅助其工作。

苏振华早年战场负伤,身体长期不佳。与孟玮离婚后,他身心俱疲,旧伤时有复发。陆迪伦出现后,他的身体状况逐渐好转。

婚后数年,陆迪伦细心呵护家庭,大孩子围绕她亲昵地唤着“妈妈”。苏振华旁观此景,心中涌上暖意,不禁展露笑颜。

不久后,陆迪伦诞下子女,苏振华决定让两个孩子沿用母姓,并为他们取名陆一、陆二。

陆迪伦对两个儿子的到来满心欢喜,却也忧虑照顾10口人的家庭压力巨大,难以想象其分量之重。

陆迪伦,这位二十出头的姑娘,凭借瘦弱的身躯,毅然承担起了这份沉重的责任。

苏振华平日外出工作,陆迪伦则在家管理家务。她让小屋宛如温馨港湾,给予每个孩子成长的庇护与关爱。

苏振华每日工作结束后返家,会卸下疲惫,沉浸于陆迪伦细心照料的小屋里。

十年光阴匆匆流逝,陆迪伦与苏振华共度难忘岁月,历经幸福喜悦与艰难困苦,无论如何,两人心始终紧密相连。

1969年10月,苏振华与陆迪伦携子陆一、陆二离家,前往湖南零陵参加劳动。

苏振华因伤无法从事重体力劳动,然而受某些因素影响,他仍不得不参与挑粪工作。

这天午后,一行人找到苏振华,带他去田里挑大粪。陆迪伦察觉丈夫失踪,急忙赶来。

抵达田地后,陆迪伦严厉质问众人:他旧伤累累,体内有弹片残留,且曾历经手术,怎能让其劳作?

言罢,陆迪伦上前欲解苏振华外衣以展示伤疤,欲使众人信服,却被上司及时阻拦。

苏振华苦笑几声:“小陆,种田人有句老话,三日不耕田,家里无米炊。”言罢,他便挑起粪桶。

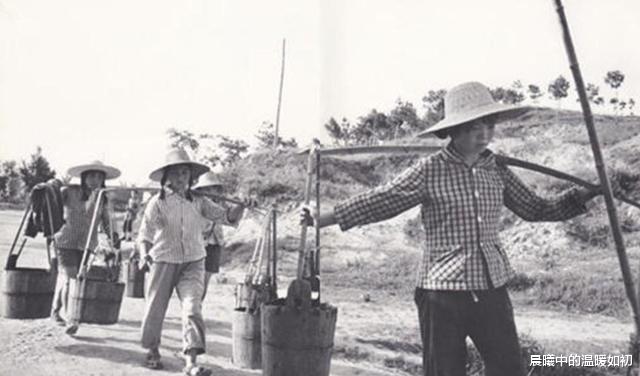

陆迪伦深爱丈夫,不忍见他受委屈,于是迅速上前,拿起粪桶,毅然挑在了自己的肩上。

她以瘦弱之躯,毅然担起丈夫的重任,挑着上百斤粪桶前行,即便被压得踉跄欲倒,也毫不退缩。

见妻子艰难挑粪桶下地,苏振华心头酸楚,泪水盈眶,即将滑落。

三年间,陆迪伦默默承受生活重压,为夫分忧,不辞辛劳照料他,并持续奔波,积极寻找各种机会。

经过三年艰苦生活,苏振华身体不堪重负,胰腺炎等疾病日夜煎熬,旧伤亦复发。

苏振华病情最重时,完全卧床不起,连站立的力气都已丧失,只能躺在床上休养。

陆迪伦为丈夫争取入院机会,勇敢抗争,不顾自身委屈,终获成功,使丈夫得以接受治疗。

陆迪伦努力下,苏振华获准入衡阳市医院治疗。为争取更多治疗机会,陆迪伦积极联络苏振华的老战友。

1972年2月,苏振华与陆迪伦经多方努力返京,以为一切将尘埃落定。然抵京未久,二人即遭人蓄意安排,入住阜外医院。

苏振华于此需隐匿姓名,与外界完全隔绝。陆迪伦未放弃,竭力争取,并求助苏振华旧同事萧劲光,望能转至解放军301医院接受治疗。

陆迪伦除照料丈夫外,仍心系几个孩子。自与孩子们失联后,她心绪难安。返京后,她四处探寻消息,期盼能与孩子们重逢。

陆迪伦经多方探寻得知些许消息,虽为继母,但多年间她视如己出,以慈母之心照料孩子,因此赢得了他们深深的尊敬。

陆迪伦竭力联络各孩子,助其重返父母怀抱。经她努力,一家人在分离五年后,终在北京重聚。

重逢时,陆迪伦泪流满面,苏振华则默默流泪,两人都沉浸在重逢的感动中,无需言语,情感已溢于言表。

五年间,这位伟大的母亲与妻子默默承受委屈,倾尽心血,终于换来了当下的团圆。

这天,陆迪伦备下丰盛菜肴,全家围桌而坐,分享五年经历。孩子们娓娓道来,陆迪伦闻之屡次动容。

家人欢聚之际,陆迪伦与苏振华亦迎来了佳音。

【患难与共同进退】

1972年3月,苏振华转入301医院治疗后,周总理遵循毛主席指示,安排他重返海军岗位,至此,他历经五年的困苦生活宣告终结。

回到岗位,苏振华忆及妻子共度的艰难岁月,提笔写道:那段时光虽苦,却因妻伴而温暖铭记。

五年来,迪伦历经严峻考验,在艰难时日里,她承受委屈并照料我。这期间,她所受的精神刺激与身体伤害,远超我所经历。

此后,对两人结合曾有疑虑的老同志均转变态度,一致认为陆迪伦是位值得尊敬的好同志。

小女儿亦转变立场,向陆迪伦诚恳致歉:我过往的无知,望你原谅。

陆迪伦为家庭付出全部,还竭力支持丈夫工作。回京后不久,苏振华被选为政治局候补委员,陆迪伦闻讯即刻从外地赶回。

陆迪伦劝苏振华多做实际工作,勿任政治委员。苏振华本有此意,但周总理亲劝其此时挺身而出,接下重任。

苏振华坚定表示:“尽管感到力不从心,但在此关键时刻,我必须挺身而出。”

数年后,苏振华受命赴上海任职,陆迪伦再提忧虑:上海局势严峻,你赴任令我深感担忧。

苏振华发出一声爽朗的大笑,笑声中透露出愉悦与豪迈,瞬间充满了整个空间,让人不由自主地被其情绪所感染。

我历经无数,雪山草地踏过,敌人子弹挨过,仍旧挺过来了。

好,你既无所畏惧,我亦何惧之有?我愿伴你同行。

陆迪伦简短的回答中满载着对丈夫的深情与信赖,他们携手前往上海,圆满完成了组织赋予的任务。

然而,世事难料,天气瞬息万变。

1979年2月7日下午,工作中的苏振华突感不适,栽倒在地。工作人员迅速送医抢救,但他仍因心梗离世,享年68岁。

陆迪伦悲痛万分,由孩子们搀扶至丈夫遗体旁,她粗糙的手缓缓抚过他的脸,进行最后的告别。

火化时,苏振华体内的子弹被取出,陆迪伦留存以寄哀思,后与子女依其遗愿,将其骨灰撒于蔚蓝南海。

陆迪伦在丈夫去世后,遍访其战斗过的地方,搜集旧资料,访问战友。她将这些资料整理成《苏振华传》,字里行间满载着对丈夫的深切怀念。

时光飞逝,转眼间至2012年,陆迪伦已77岁高龄,同年恰逢苏振华百年诞辰。

陆迪伦在丈夫离世33年后,亦追随其脚步逝去。这对历经磨难的夫妻,终得在另一个世界重逢。

两人重逢时,陆迪伦将恢复24岁少女的模样,与苏振华并肩而坐,细述这33载的过往点滴。

【参考资料:】

苏振华上将的婚姻历程,记录于2012年1月10日的《文史春秋》。该篇章详细阐述了苏振华上将的婚姻经历,保持了用词准确与逻辑清晰。

苏振华2004年11月20日在《湘潮》中被提及,文中讲述了他与三位妻子的故事,保持了事件的真实性,用词精准,逻辑清晰。

《文史博览》:忆父亲苏振华,好干部坚韧不拔。2016年5月5日,我回想起他,他的精神永远屹立不倒。