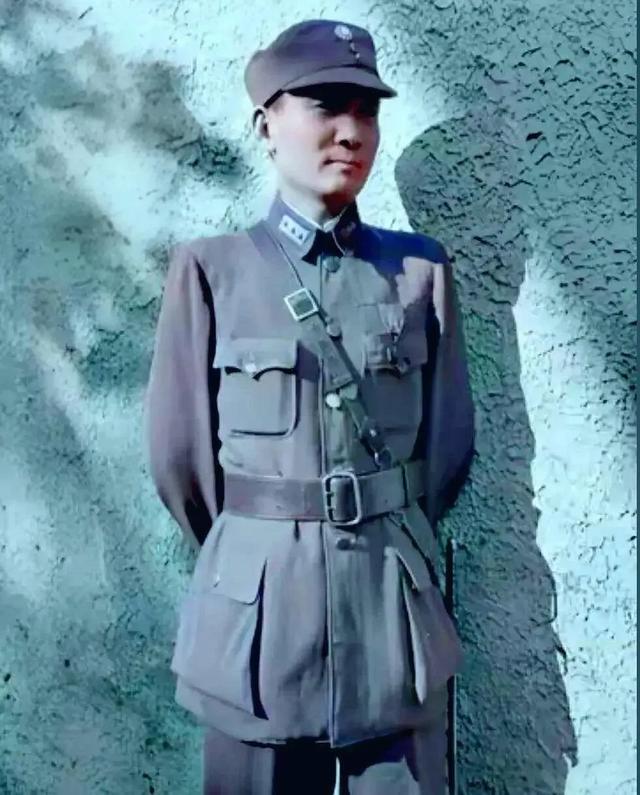

在国民党的阵营中,张治中宛如一个独特的存在。

他被蒋介石器重,却与蒋介石的许多理念背道而驰,这看似矛盾的背后,“忠”字成为关键因素。

张治中秉持着“君劳臣忧.,君辱臣死”的封建思想,这种思想源于他自幼接受的传统教育,深入骨髓。

“忠”的独特内涵:封建思想与知遇之恩的交织

“忠”的独特内涵:封建思想与知遇之恩的交织他的成长经历充满坎坷,出身贫苦农家,虽聪慧勤奋却饱受生活的磨难,四处流浪,空有一身才华却无处施展。

蒋介石的出现,如同黑暗中的一道曙光,成为他的“伯乐”。

张治中认定蒋介石对他有知遇之恩,于是他将忠诚发挥到极致。

在黄埔军校,他鞍前马后,竭智尽忠,宣扬蒋介石的一切,达到绝对服从的程度。

这种忠诚并非盲目。

在面对邓演达的争取时,他的内心产生了挣扎。

从政治主张看,跟随邓演达或许是更好的选择,但他因对蒋介石的忠诚而拒绝。

这种忠诚与内心矛盾的冲突,展现出他独特的“忠”。

这种忠诚背后,到底还隐藏着哪些复杂的故事?

“清流”的力量:不搞派系与不恋权位的优势在国民党这个大染缸里,派系林立就像一个个互相吞噬的黑洞,到处是明争暗斗、尔虞我诈的戏码。

CC系、黄埔系、政学系等大派系相互较劲,其中又滋生出何应钦的“何系”、陈诚的“土木系”等小派系,就像树枝上不断分叉的枝桠,错综复杂。

可就在这一片乌烟瘴气中,张治中却像一股清流。

他本可以凭借在军校任职十多年、门生故吏遍布天下的优势,轻而易举地拉起自己的小帮派,与那些争权夺利的将领们一争高下。

但他偏不!他就像一个置身事外的旁观者,看着那些人在权力的泥潭里挣扎。

每次打完仗,别人都在拼命攥紧军权不放,他却主动要求卸甲归校,简直是国民党中的“怪胎”。

陇海战役后,蒋介石想让他当教二师师长,这可是个美差,是多少人梦寐以求的军权象征。

张治中毫不犹豫地拒绝了,非要回军校当教育长。

淞沪战役后,同样的情况再次上演,蒋介石给他安排好了战后的师长职位,军校教育长另有人选,他还是不买账,毅然辞去军职,继续回军校。

这在那些把军权看得比命还重的国民党将领眼里,简直不可理喻。

而且啊,张治中还特别会揣摩蒋介石的心思。

蒋介石批阅文件时那一个“阅”字,就像一个神秘的暗号,不同情境下含义千差万别。

侍从室的人都头疼不已,可张治中却能参透其中玄机。

就像那个因为黄山防空洞太大而被查办的股长,张治中出面求情,他能巧妙地把握蒋介石的心思,让事情有了转机;

还有那个坐三轮车的事件,蒋介石一气之下要枪毙人,张治中却能理智判断这只是气话,修改批示,把人从枪口下救了回来。

张治中这种不搞派系、不恋权位,还能揣摩上意的本事,在国民党内部就像一颗石子投入平静湖面,激起层层涟漪。

他这样的行事风格,蒋介石自然是满意的。

他的这些特质在国共关系这个大舞台上,又会产生怎样独特的影响呢?

“和谈”背后的微妙关系:蒋介石的工具与张治中的理想

“和谈”背后的微妙关系:蒋介石的工具与张治中的理想在国共关系的复杂棋局里,张治中像是一枚独特的棋子。

蒋介石一生忙着“剿共”,却也留了一手“和谈”的棋,而张治中就被他当成了这步棋中的关键一子。

张治中这个人啊,身上有着深深的“爱国”与“革命”的烙印。

早在黄埔军校时期,只要周恩来去讲课,他就像个忠实的粉丝一样,一次都不落下。

久而久之,共产主义思想就像一颗种子,在他心里生根发芽。

他甚至还想加入共产党呢,不过因为一些协议没加成。

周恩来也觉得,这人在国共关系里肯定会起到大作用,果不其然。

在国民党的将领里,他可真是个异类。

别人都忙着跟共产党打仗,他却从来没对共产党放过一枪一弹。

就像在国民党的战场上,他自己开辟了一块“和平区”。

他总是想法子避免和共产党兵戎相见,比如说之前拒绝带兵打仗,而是留在军校任职。

这在那些一心想消灭共产党的国民党将领眼里,简直就是“叛徒”行为。

随着共产党的势力越来越大,国内外的局势也变得像一团乱麻。

蒋介石这时候就想找个缓冲的办法,而张治中就被他拎出来当“和谈”的代表了。

张治中呢,也乐此不疲,到处为两党合作、国内和平奔走。

这在旁人看来,就像是在做白日梦,国共两党之间的矛盾那么深,合作?简直是天方夜谭。

蒋介石心里其实也明白张治中的“小九九”,知道他有点“偏共”,可他也清楚张治中不会彻底倒向共产党而抛弃他。

张治中这人还特别直,在国共谈判的时候,他能跟蒋介石争得面红耳赤,一点都不害怕。

张治中在国共关系里这种独特的角色,就像在两个互相排斥的磁极之间搞平衡。

他既是蒋介石的“和谈”工具,又有着自己对和平的理想追求。

那他这种独特的角色,最终会对他自己以及国共两党产生什么样的结果呢?

特殊人物的特殊价值:张治中的综合影响力

特殊人物的特殊价值:张治中的综合影响力在国民党内部的复杂格局中,张治中就像一个独特的变量。

他既不像那些一心争权夺利的派系将领,也不是纯粹的亲共人士,他以自己独特的行事风格和政治立场在蒋介石心中占据一席之地。

他的忠心不二、毫无野心以及不恋兵权,这一系列品质让他在蒋介石眼中与众不同。

在那个动荡的年代,蒋介石需要忠诚的下属,而张治中用自己的方式展现了极致的忠诚。

他不卷入派系纷争,使得他在混乱的国民党内部宛如一股清流,为蒋介石省去了不少麻烦。

同时,他在国共两党和谈过程中的积极奔走,尽管看似矛盾,却又实实在在地发挥了作用。

结语:

结语:他就像是一个纽带,连接着蒋介石和共产党之间微妙的关系。

他的存在和行为就像一个谜团,在国民党和共产党的政治舞台上都产生了独特的影响。

参考资料

张治中之女回忆“父亲多次劝蒋介石回大陆”. 领导文萃

说说蒋介石的侍从室. 四海钩沉

张治中重用于蒋介石原因析-张继山. 安徽史学

张治中与蒋介石. 共产党员