“硬件早已满足需求,只等政策开放”关于自动驾驶很多汽车品牌都喊过这样的口号。“L2”到“L3”似乎只是一步之遥,但一步到现在依然没有迈过去。技术真到到位了么,法规还差什么,我们离自动驾驶究竟还有多远?

L3级自动驾驶真的要来了么?

4月16日岚图汽车在北京举办了一场的技术发布会,其核心就是发布了L3级智能架构“天元智架”。虽然岚图并不是第一个提出自动驾驶解决方案的品牌,但不妨碍我们通过这场发布会了解自动驾驶技术发展的现状。

想要从驾驶辅助进化到自动驾驶,无非需要加强感知与计算。岚图的新架构也是基于这两点。

感知层面,700线激光雷达相比于目前主流的128和100线,具备超高点云密度,可实现超远距探测。相同识别精度,距离更短;相同探测距离,识别能力更强。此外,其他感知元件也做了融合,将4颗激光雷达、12颗超声波雷达、16颗弹性波传感器、5颗毫米波雷达、11颗摄像头,组成近50颗传感器矩阵。不仅获取外界信息更全、更细,同时也增加了系统的冗余,单一感知元件失效并不会影响系统的运作。

计算层面,账面算力已经来到了1000TOPS。满足车辆全生命周期内智驾系统迭代需求,可保证车辆持续的功能迭代与优化。而背后的智驾模型,虽然岚图技术发布会没有明确说明,但不难想象必然是“端到端”的模型。而数据训练,应该早就开始了。

可以看到现在多数厂商对于自动驾驶的技术方案是趋同的,还是以激光雷达和端到端的计算模型为基础。无非提高的是整套系统的冗余,以及处理一些极端情况的方法。比如驾驶员无法接管,面对无法绕行的障碍等等。

所以L3级自动驾驶的技术路线并不新鲜,还是在现有成熟的智驾方案上发展而来。之前体验过的梦想家乾坤版,其高速及城市环线的策略、与其他车辆的博弈就已经很接近自动驾驶了,需要驾驶者干预的场景不多。那么在此基础上更进一步,并非难事。

既然技术准备就绪,是不是马上就能享受到真正的自动驾驶呢?可谓是万事俱备只欠东风,这股“东风”就是明确的法律法规。

虽然驾驶辅助和自动驾驶,字面上差异不大,甚至很多厂商在宣传时都出现过偏差。但在法律法规上,却是天壤之别,因为驾驶主体从人类变成了机器,那么责任的划分、规范的建立、标准的制定都是极其复杂的事情。

而说到“规范”、“标准”,咱们国家很早就开始做自动驾驶相关的试点了。2017年北京、2018年上海率先推出地方性路测规范,允许企业在指定道路进行自动驾驶测试,并发放全国首批测试牌照。

2018年,工信部等三部门发布《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,首次在国家层面统一测试标准,推动全国发放超400张测试牌照。2022年,深圳通过《智能网联汽车管理条例》,成为全球首个明确自动驾驶事故责任的地方立法,允许全无人驾驶车辆上路。2023年,工信部进一步发布试点通知,允许具备量产条件的L3/L4级车辆在限定区域商业化运营。

对于信息安全、个人隐私的问题也在完善相关规定,如2021年《汽车数据安全管理规定》要求“默认不收集”敏感信息,并逐步构建国家标准(计划2025年完成100项标准)。

总之咱们国家的政策依旧是小步快跑,从地方试点再推广到全国实施。而且相比欧、美国家,咱们政策的统一性、一致性肯定是更为优秀的。相信不久后,就能看到全国范围内,关于自动驾驶的法律法规。

关于自动驾驶的一些思考

技术不断成熟、法规不断完善,虽然一切看似准备就绪,但技术路线仍有争议,法规细节也需调整。

主流技术路线的都是岚图这种方案,前面也说过。但还有纯视觉路线的特斯拉,并且特斯拉的端到端是真正的一套大语言模型。而国内的品牌都没有这么激进,依然保留了很多代码来兜底。所以从体验上来说,特斯拉学习速度快、更拟人,但犯错也更多。

究竟哪条技术路线最佳,依旧要等到法规的开放,现在的辅助驾驶依旧需要驾驶者为后果负责。当L3真来了,谁在光屁股游泳便一目了然。实现路线是殊途同归还是百花齐放,自然也有了结论。

而说到法规其实还有许多细节需要推敲,首先,现有的“条例”、“办法”还都是地方性的试点项目,还要等全国范围内立法。

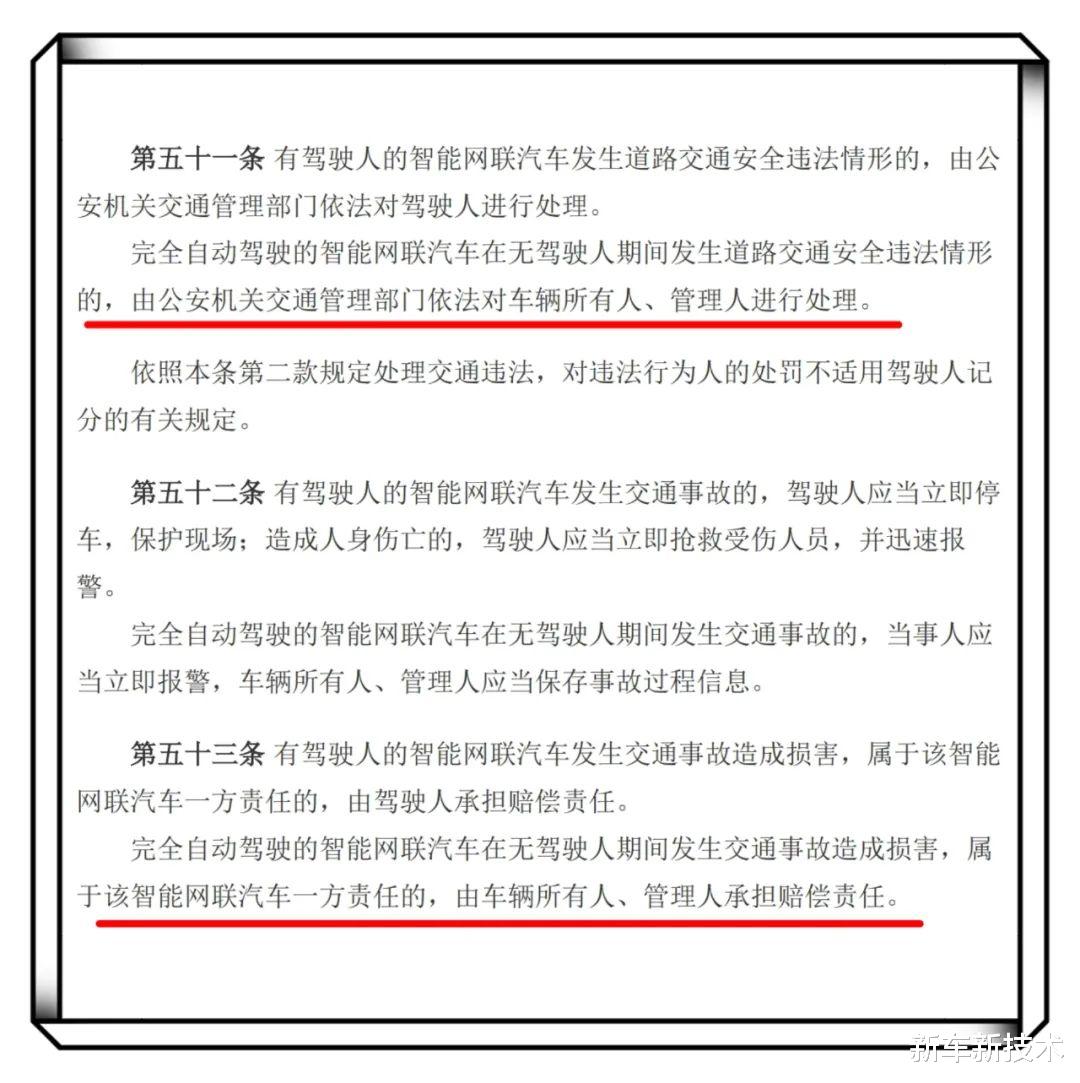

其次法规的细节还需调整、完善。比如前面提到深圳实施的《智能网联汽车管理条例》,其中关于事故责任划分中规定:当发生事故造成损害,自动驾驶方责任时,由车辆所有人、管理人承担责任以及赔偿。在赔偿后,有权利依法向生产者、销售者请求赔偿。

按惯性思维,自动驾驶发生事故理应由制造商承担责任,但以上条例中车辆的所有者依旧是第一责任方。如果自动驾驶开放,我想多数车主是不能接受这一条的。

当然,深圳作为试点,法规更多的还是为了规范现行商业自动驾驶,比如无人出租车或者快递车之类的。将商用自动驾驶的责任主体归到所有人、管理人无可厚非。但个人使用自动驾驶,相关法规显然应该做出调整。

而顺着法规往深处思考,在面对一些极端状况时,自动驾驶该如何?比如经典的电车悖论,自动驾驶会怎么选。

类似的问题还有很多,如果我们自己就躺在轨道上,那么自动驾驶会优先确保车内人员的安全么?或者是老人和小孩,人类和动物之间的抉择,等等。而再深入想一想,自动驾驶有权利替人类做选择么?

别以为这些思维实验是钻牛角尖,当自动驾驶到来,人和机器共同使用道路时,各种奇怪的、极端的事情都会发生。而科技的进步,会让机器的判断速度比人类快很多。比如岚图这次就展示了防追尾和侧碰的功能,当检测到有碰撞风险时会升起空气悬架,让撞击点更高,从而最大限度保护车内成员。

类似的主动安全系统会越来越多,越来越智能,再加上端到端的模型,在极端状况下它或许真的会为了保护车内人员而牺牲他人。相似的极端问题还有很多很多,我也非常好奇答案和解法。

就我个人看法,咱们国家立法一向谨慎周全,所以对于L3级自动驾驶约束条件应该会比较多,甚至首先开放的未必是高速路段,因为一旦出事基本都是重大事故。所以或许会在道路状况简单的、车流相对较少的城区开放。

当然,关于自动驾驶也不必过于悲观,任何新事物、新技术都需要尝试。就像航空业,目前飞机已经是最安全的交通工具,但这种安全也是建立在一起起空难之上的。自动驾驶也必然会经历这条路,遇到事故后,升级、修改、完善技术和法规,最后才能得到相对安全、实用的自动驾驶。所以尝试很重要,相信不久后就能看到L3级的自动驾驶了。