至民国三十五年(1946年)初,全盘接收美援武器并接受美式训练的“全美械军”,数量其实只有十三个,所谓的“五大主力”也皆在其中,如果按编制类型划分,均为下辖三个师的“甲种军”;如果按派系属性分类,则通通是中央军嫡系部队;如果再朝深里想一想,恐怕读者存在的某些历史困惑亦将迎刃而解!

截止民国三十五年(1946年)春第一期整编开始之前,这十三个美械军的番号是:第2军、第5军、第8军、第13军、第18军、第53军、第54军、第71军、第73军、第74军、第94军、新编第1军、新编第6军,它们当中的大部分,其后一度压缩改制为“整编师”。

如以“三十四年甲种军”每个军满编38000人计,上述十三个美械军39个师的总兵力约49万人(交警总队等不计),确实占到了解放战争全面爆发时,国军200万野战部队的1/4左右,其他都是半美械、日械和国械部队,反正情况就是这么个情况。

稍有历史常识,便知在这十三个美械军当中,除了第53军是被“中央化”的原东北军部队外,余皆为中央军嫡系部队。即便是第53军,由于转战八年并参加了滇缅反攻作战,其部队成分也发生了很大变化,专业类别已经是“中央军半嫡系部队”,东北籍官兵数量非常有限了。

毫不夸张地说,这十三个美械军的存在(或者称为全美械军,以区分于半美械部队)是南京政权挑起内战的重要底气所在,而这些美械军的覆亡也直接导致了蒋介石的第三次下野,其中只有一个军例外:直到三大战役全部结束,仍未遭受过毁灭性打击!

全美械军被消灭的概况上述十三个嫡系美械军,在解放战争全面爆发后,被分别部署在全国几大战略区中,一般在半嫡系部队的配合下承担主要作战任务,同时还有监视“杂牌军”的职能,各战区形成了嫡系、半嫡系和杂牌共存的派系格局。

作为中央军的支柱部队,只要这些美械军还有战斗力,联同半嫡系部队或者半美械部队,就可以维持住某一战略区的局面,杂牌军也不敢轻举妄动。而一旦这些美械军被消灭,则国军如同被抽断了脊梁,迅速陷于崩溃。

比如以第74军改制的“整编第74师”,早在我军的战略防御阶段,即于民国三十六年(1947年)5月被华东野战军全歼于孟良崮,因其不仅是十三个美械军之一,还是其中的“五大主力”之首,是故华野给敌营的军心士气造成了沉重打击。

在解放战争的战略决战阶段,人民解放军通过三大战役的发起,基本消灭了前述这些美械军,虽然其中的大部分,因为嫡系身份后来得以重建,然而用溃兵和新兵重新拉起来的部队,战斗力已不可同日而语了。

东北野战军在辽西围歼战中,全歼了隶属于“东北剿总”的新编第1军、新编第6军、第71军,在沈阳攻城作战中又全歼了第53军,共计完整地消灭了四个美械军,另在塔山阻击战中重创了划入东进兵团的第54军。

东北野战军和华北军区野战部队联手,包围并改编了隶属于“华北剿总”的第13军、第94军,共计完整地消灭了二个美械军,这个第13军最初是进犯东北的,后来驻于热河划归华北敌军的序列。

华东野战军和中原野战军联手,全歼了“徐州剿总”所属的第5军和第74军(第二兵团基干)、第8军(第十三兵团基干)、第18军(第十二兵团基干),另之前在济南战役中全歼了第73军,故而消灭美械军的数量实为五个。

同时在蚌北阻击战中,华野还再次重创了隶属于第六兵团的第54军,该军从葫芦岛脱逃后,海运加入淮海战场,又被揍个鼻青脸肿,虽然建制还算齐全,但总体看早已大不如前了。

因此三大战役结束后,中央军嫡系的十三个美械军已经被彻底消灭了十一个,而在塔山和蚌北两次被重创的第54军也已元气大伤,某种意义上说,可以视为被全歼了十一个半,占比达到了88%!

正是因为赖以维持军事独裁的这些精锐美械部队绝大部分已被我军消灭,才是蒋介石不得不宣布下野的主要原因:当一个赌徒手头的硬通货输光了,可不就得下桌嘛!

只有第2军近乎全身而退细心的读者应该注意到了,在全部十三个美械军当中,历经战略大决战阶段之后,唯一完整保存下来的,其实只有一个第2军,它也成为三大战役之后,长江以南仅存的没有重建过的“全美械军”,难道是因为该军很能打吗?

先捋番号,北伐时期的国民革命军第2军是湘军谭延闿的部队,倒是也出了张辉瓒、鲁涤平等知名将领。由于并非嫡系,其后遭到蒋介石一再削弱和拆分,至民国十七年(1928年)底更是被缩编为第18师,从此失去了军级番号。

第2军的番号还曾被西北军、晋绥军先后使用,直到中原大战前夕,才重新拿回给中央军系统,从此成为嫡系部队专属。早期的两任军长分别是陆军二级上将朱绍良和蒋鼎文,抗战爆发后又换成了黄埔一期生李延年。

第2军先后隶属于第三、第九和第六战区,参加了淞沪会战、徐州会战、武汉会战和桂南会战等。民国二十九年(1940年)奉调回后方整训,驻防于四川乐山、西康西昌、贵州遵义等地区,成为军委会直属部队,因此在抗战相持阶段,该军存在感不强。

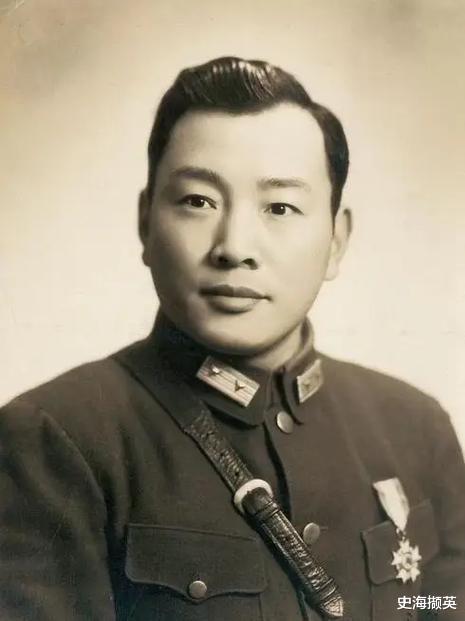

王凌云

民国三十一年(1942年)6月李延年升官后,杂牌出身的王凌云意外晋升第2军的军长,并且长时间执掌该军。民国三十二年(1943年)初第2军调入云南,旋划入第二期远征军下辖的宋希濂第11集团军,之后参加了滇西反攻作战,自然有了机会获取美械。

抗战胜利以后,第2军仍然驻扎云南,期间的民国三十五年(1946年)5月改制为“整编第9师”,成为中央军控制云南的基干力量,隶属于“云南警备总司令部”。直到民国三十六年(1947年)春,中原战场兵力严重吃紧,整编第9师才从昆明调往河南新乡。

作为嫡系美械军,整编第9师在整个民国三十六年(1947年)度,东奔西跑很是忙活,先后在豫北、鲁南等地区与我军作战,始终未遭毁灭性打击。是年秋还在范汉杰第一兵团编成内参与了对胶东解放区的疯狂进攻,占领过平度、招远等城市。

陈克非

如果不出意外,王凌云整9师必然成为华野民国三十七年(1948年)的重要歼击目标,根本跑不掉的。可意外还是发生了:刘邓大军挺进大别山以后,南京从四处调兵遣将回援,其中就包括正在胶东作战的王凌云整9师、黄百韬整25师。自此,整编第9师开始划归白崇禧指挥,先后隶属于九江指挥所和“华中剿总”,民国三十七年(1948年)9月恢复第2军的番号,军长换成了黄埔五期的陈克非。

在淮海战役最激烈的时候,南京曾严令第2军增援徐蚌战场,如果陈克非果真率部东去,肯定被华野和中野一勺烩了,可是意外再次发生,已经准备登船的第2军部队,却被白崇禧出动剿总警卫团强行阻拦,说啥也不许开拔,结果是反而逃过了一劫。

纵观第2军的转战经历,完全可以发现,该部没有在三大战役结束后,完全覆灭于中原或者华东战场,还真不是这个军有多么能打,而是运气实在太好了,每次都是在大势已去之前,意外逃离险地。

第2军最终仍然全军覆灭渡江战役打响后,第2军被划给了远征军时期的老上司指挥,黄埔一期的宋希濂,是民国三十七年(1948年)9月从西北调回武汉的,出任“华中剿总副总司令”兼第十四兵团司令官,麾下第20军、第28军却都是川军。

嫡系将领没有嫡系部队怎么行?于是在民国三十八年(1949年)夏,已经改称“华中军政长官公署副长官”的宋希濂奉命兼任“川湘鄂边区绥靖公署”主任,蒋介石同时将第2军划归宋希濂指挥,允其将部队扩编为两个兵团。第十四兵团:中将司令官钟彬,下辖第15军、第79军、第122军。第二十兵团:中将司令官陈克非,下辖第2军、第118军、第124军。

宋希濂

看看这些军一长串的数字番号就知道是些什么货色,因此第二十兵团完全就是以第2军勉强撑起来的架子,截止1949年10月1日,宋主任坐拥六个军15个师的部队,实际有多少兵力呢?75000人而已。

在解放大军饮马长江之前,第2军作为宋希濂倚仗的绝对主力,曾驻于绥署所在地湖北恩施,而随着第四野战军席卷而来,第2军一路逃往四川,开始拼凑所谓的川东防线。

宋希濂和第2军的气都还没喘匀,1949年11月1日起,第二野战军发起了解放大西南的战役,至11月底,溃逃途中的第2军在南川以北山区被歼灭大部,第十四、第二十兵团至此完全溃散,宋希濂本人于12月19日被俘。

第二十兵团司令官兼第2军军长陈克非收容两个兵团残部12000余人,继续向西逃窜,但是在二野的追击合围下已经无路可走,遂于12月25日在四川郫县通电起义,至此,第2军终于完全覆灭。

解放战争全面爆发后,美国一度中止了对南京政府的军事援助,因此这十三个全美械军无疑是关键时期的骨干作战力量;直到民国三十六年(1947年)10月以后,美国恢复军援,包括傅作义部队在内的30个师才换装了半美械。

而三大战役结束后,包括第5军、第8军、第18军、第71军、第74军等在内的嫡系美械军都先后进行了重建,并且大部分也得到了美械补充,问题是老兵损失殆尽以后,重建的部队无论如何也恢复不到之前的战力水平了。

随着第2军在西南的全军覆灭,自淮海战场南逃的第54军反而成为唯一一个整建制逃台的部队,因为在上海战役后期,该军再次通过海路撤退,尽管已是伤筋动骨,好歹逃脱了被全歼的命运。

至于第2军两任主要军长的结局更是令人唏嘘:陈克非起义后,1966年受到迫害含冤去世;从军长升任绥靖区司令的王凌云,兵败后隐姓埋名藏于民间,1950年被抓获送进功德林。1961年王凌云被特赦后闲居郑州,在特殊时期的1968年某日突然离家出走,官方最后给出的结论是“下落不明”。