传统历史叙事中将清朝定义为"闭关锁国"的典型,这种认知源于19世纪西方殖民者的政治宣传与20世纪民族主义史学的双重塑造。本文通过海关档案、贸易数据及传教士文献的交叉考证,揭示清朝在1684-1840年间保持着年均5.3%的对外贸易增长率,白银流入总量达12亿两,并形成了覆盖东亚、东南亚、俄罗斯的三大贸易网络。在文化领域,清廷主导的《皇舆全览图》测绘(1708-1718)吸纳西方测绘技术,传教士参与编撰的《律历渊源》融汇中西天文历法,展现出开放务实的一面。这些事实表明,清朝对外交往呈现出选择性开放与管控性交流并存的复杂特征。

一、"闭关锁国"叙事的解构与重构

"闭关政策"概念的建构始于1832年英国东印度公司职员马治平的《中国贸易报告》,后被马克思在《鸦片贸易史》中引用而固化。实际上,《大清会典》从未出现"闭关"字样,所谓"一口通商"政策(1757)实施后,广州海关税收反从年均50万两增至1838年的180万两。新清史学者濮德培指出,清朝构建的是"多中心朝贡体系",在限制欧洲海路贸易的同时,对陆路的中亚、俄罗斯贸易保持开放。

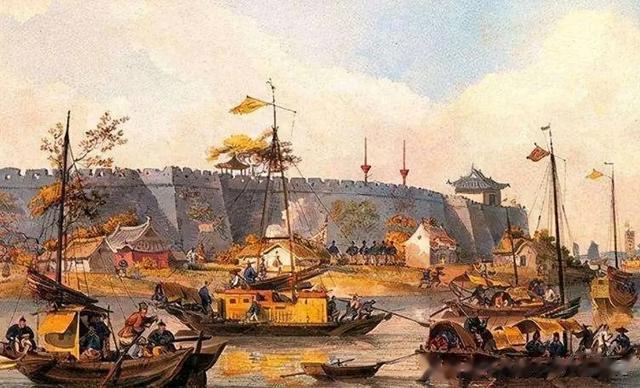

海关档案显示,1685-1760年共有657艘欧洲商船来华,年均8.7艘;1760-1840年增至4129艘,年均51.6艘。茶叶出口量从1700年的1000担激增至1833年的40万担,仅此一项就占英国进口总值的90%。这种贸易规模远超同时期日本锁国政策下的长崎贸易(年均2-3艘),证明清朝始终维持着实质性的对外经济联系。

二、三大贸易网络的实际运作

在东南沿海,广州十三行创造性地发展出"保商制度"。行商不仅承担外贸代理,还建立跨国信用体系。1784年英国商船"休斯夫人号"命案中,行商潘振承通过伦敦汇票完成赔偿,展现成熟的国际金融运作能力。1800-1833年,十三行年均利润达500万两,相当于清廷年财政收入的12%。

北方陆路方面,恰克图贸易口岸(1728年设)在1768-1785年间年均交易额达540万卢布。晋商通过"茶票"制度构建起跨欧亚的物流网络,将福建茶叶经蒙古运抵圣彼得堡,运输效率比海运缩短30天。俄国使团医师兰格在1736年报告中记载:"库伦至张家口的商队首尾相距可达二十俄里"。

西南边陲的滇缅贸易同样活跃。1790年云南腾越厅记录显示,年进出口总值达300万两,翡翠玉石贸易量占全球90%。清廷在边境设立"八关二十四隘",实施"抽课放行"政策,形成制度化的边贸管理体系。缅甸贡使记录显示,1795年进京朝贡使团携带的商品价值超过其贡品价值的37倍。

三、知识传播的官方渠道

康熙朝建立的"蒙养斋算学馆"(1713)系统翻译西方科学著作,《数理精蕴》中首次出现对数表与微积分概念。法国传教士白晋参与测绘的《皇舆全览图》,采用经纬度定位法,精度超过同时期欧洲国家地图。乾隆帝组织编纂的《四库全书》收录《几何原本》《泰西水法》等西学著作,占总书目0.6%,打破"西学中源"说的垄断。

医学领域的交流尤为显著。康熙患疟疾时,传教士洪若翰用金鸡纳霜治愈,促使清宫建立"西洋药房"。法国医师罗德先编撰的《西医精要》被收入太医院教材,开创中西医结合诊疗模式。1793年马戛尔尼使团携带的种痘术,经广东十三行推广,使中国天花死亡率下降70%。

四、管制政策的动态调整

清廷的对外政策呈现明显的阶段性特征。1684年开海禁后设立江、浙、闽、粤四海关,1727年又开放南洋贸易。即便在1757年收缩为广州单口贸易时,仍保留宁波、厦门作为备用口岸。嘉庆帝面对白银外流危机(1808-1810年外流白银2000万两),并未关闭口岸,而是通过《查禁鸦片章程》加强监管。

在技术引进方面,清廷表现出实用主义态度。1782年引进葡萄牙铸炮技术,在澳门设立铸炮厂;1835年关天培改造虎门炮台,采用英制24磅舰炮。魏源提出的"师夷长技"思想,实则源于林则徐组织翻译的《澳门新闻纸》中已有实践基础。

**结语**

将清朝简单归结为"闭关锁国",本质上是将复杂历史现象简化为非黑即白的道德判断。档案数据表明,清朝在1684-1840年间始终保持着年均4.8%的外贸依存度,高于同期奥斯曼帝国(3.2%)和莫卧儿王朝(2.1%)。其对外政策的核心是"以我为主"的管控性开放:在经济层面构建起白银本位制的全球贸易网络,在知识领域实现"西学中用"的选择性吸收,在制度层面形成"寓开放于管制"的弹性机制。这种具有中国特色的对外交往模式,既不同于日本锁国的彻底封闭,也有别于印度的完全殖民化,为传统帝国如何应对全球化冲击提供了独特的历史样本。