原创 丰羽 佳言丰语2025年03月06日 22:06 重庆 233人

南京会战:1937年的血与泪

1937年12月1日-12月13日:日军进攻南京,中国军队进行了抵抗,但最终南京沦陷,日军进行南京大屠杀。

淞沪会战刚刚落幕,硝烟尚未散尽,日军华中方面军司令官松井石根便迫不及待地指挥着7个师另2个旅,约20万兵力,兵分两路,如恶狼般对中国军队展开跟踪追击,目标直指当时中国的首都——南京。

战云密布,决策艰难

淞沪会战的失败,中国军队元气大伤,士气陷入低谷。日军的步步紧逼:北路上海派遣军的4个师沿着太湖北岸的沪宁铁路疯狂追击,一路烧杀抢掠,所到之处皆是一片狼藉;南路第10集团军的3个师沿着太湖南岸的宁杭公路穷追不舍,其一部更是出广德趋芜湖,企图切断中国守军的西撤之路。在日军的迅猛攻势下,中国军队辛苦构筑的吴福线和锡澄线两道筑城防线,如纸糊的一般被轻易突破,南京瞬间暴露在日军的兵锋之下。

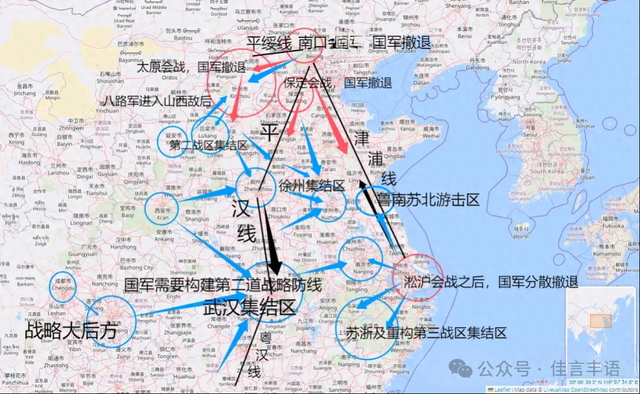

战前态势图

国民政府此时陷入了极度的两难境地。是否固守南京,成为了摆在高层面前一道艰难的选择题。连续三次高级幕僚会议,众人各执一词,争论不休。有人主张保存实力,放弃南京,以图日后再战;有人则坚决认为南京是首都,关乎国家尊严和民族士气,必须死守。蒋介石在经过多日的权衡后,于11月19日终于做出决定:守南京!20日,国民政府正式宣布迁都重庆,这一决定无疑是向全国乃至全世界表明,中国不会屈服,抗战必将继续。同时,为了加强南京的防御,成立了南京卫戍司令部,24日,唐生智临危受命,担任司令长官。

蒋纬国先生手绘南京会战态势图

唐生智深知责任重大,迅速编组卫戍军,共14个师,11万余人。这些部队来自五湖四海,有中央军的精锐,也有地方部队,他们怀着对侵略者的满腔仇恨,汇聚到南京,准备为保卫这座城市流尽最后一滴血。其部署也是煞费苦心:以第36、第87、第88师和教导总队、宪兵团等防守市区及幕府山、紫金山、狮子山、雨花台等近郊阵地,这些地方是南京的核心防线,一旦被突破,南京城将危在旦夕;以第2军团,第74、第66、第83军各2个师防守乌龙山、栖霞山、淳化镇、牛首山、龙潭等外围阵地,形成一道坚固的屏障,迟滞日军的进攻;另以第103、第112师防守镇江,确保侧翼安全。

初战交锋,外围告急

12月4日,敌我双方开始有小部队接触,空气中弥漫着紧张的气息,大战一触即发。6日,各路日军抵近栖霞山、汤山、淳化镇、秣陵镇,对南京达成三面包围之势。南京城,仿佛一只被狼群包围的羔羊,孤立无援,岌岌可危。7日,日军终于发起了全面攻击,一时间,枪炮声震耳欲聋,火光冲天。

日军凭借着优势兵力和先进武器,经过两天的激烈战斗,突破了中国守军的外围阵地。守军虽拼死抵抗,但无奈寡不敌众,只能退守近郊阵地,而镇江也在此时弃守。在淳化镇的战斗中,第51师的将士们面对日军飞机、坦克的狂轰滥炸,毫不退缩。上等兵赵刚,年仅19岁,在战友们纷纷倒下的情况下,独自抱着一挺机枪,向冲上来的日军疯狂扫射,直至子弹打光,壮烈牺牲。他用自己年轻的生命,为部队的撤退争取了宝贵的时间。第51师153旅旅长李天霞,率部与日军展开白刃战,他手持大刀,身先士卒,砍杀数名日军,激励着士兵们的士气。在他的带领下,全旅官兵同仇敌忾,与日军展开殊死搏斗,虽然伤亡惨重,但成功迟滞了日军的进攻。

城垣激战,生死较量

9日,日军第16师攻占麒麟门、白水桥,击退了守军教导总队,如同一把利刃直插中山门、太平门、和平门;日军第6师攻占牛首山,却在上河镇遭第74军猛烈抗击。第74军的将士们毫不畏惧,他们用血肉之躯筑起了一道钢铁防线,与日军展开了殊死搏斗。第58师师长冯圣法亲临前线指挥,鼓舞着士兵们的士气:“我们身后就是南京城,就是我们的同胞,我们没有退路,唯有死战!” 全体将士深受鼓舞,以一当十,让日军每前进一步都付出了惨重的代价。第58师172旅的一个排,在阵地被日军炮火摧毁后,依托残垣断壁,用手榴弹和步枪顽强抵抗,打退了日军多次冲锋。排长王强在战斗中身负重伤,仍坚持指挥战斗,他高喊着:“只要我们还有一个人,就不能让鬼子过去!” 全排最后只剩下三名士兵坚守阵地,直至援军赶到。

10日,日军第9师突破光华门,南京城的大门已经被打开。但第87师与教导总队没有退缩,他们迅速组织反击,将日军突击队歼灭,当晚便恢复了原有阵地。教导总队的士兵们,凭借着平时严格训练所积累的战斗素养,在夜幕的掩护下,分组对突入光华门的日军进行包抄。他们手持冲锋枪和手榴弹,在街道和巷弄中与日军展开激烈的近身战斗,经过数小时的拼杀,终于将日军赶出了光华门。然而,就在同一天,日军第18师攻占芜湖,彻底切断了守军西撤的退路,南京守军陷入了绝境。

战后变成一片废墟的光华门城垣

12日,战斗进入了白热化阶段。日军第9师向雨花台发起猛攻,第88师顽强抵抗,双方展开了激烈的拉锯战。雨花台上,硝烟弥漫,尸横遍野,第88师的将士们用生命诠释着对祖国的忠诚。下士李明,在战斗中腿部被炸断,仍坚持用步枪射击敌人,直到流尽最后一滴血。第88师524团在团长韩宪元的带领下,面对日军密集的炮火和冲锋,毫不畏惧。他们在阵地上与日军反复争夺,短兵相接,许多战士在肉搏战中与日军同归于尽。韩宪元团长在战斗中壮烈殉国,但全团将士依然坚守阵地,直至几乎全部牺牲,用生命捍卫了雨花台阵地的尊严。

最终,日军攻占了雨花台,继而突入光华门,城内展开了激烈的巷战。与此同时,日军第16师开始攻打紫金山。紫金山是南京的制高点,教导总队的官兵们与日军展开了激烈的争夺。他们利用地形优势,构筑了多道防线,用机枪、迫击炮等武器顽强抵抗日军的进攻。战斗中,教导总队第2团第3营营长胡豪,在部队伤亡惨重的情况下,率领敢死队,向日军发起反冲锋。他们手持大刀,喊着杀声,冲入日军阵地,一时间,紫金山上杀声震天。虽然敢死队大部分壮烈牺牲,但他们的英勇行为,让日军胆寒,也为南京城的防御争取了一定的时间。随后,日军第16师又攻入中山门,突入城内;日军第13师向乌龙山要塞猛攻;另以第9旅横渡长江企图夺占浦口,切断守军唯一北撤的退路。

撤退之殇,人间炼狱

此时的南京城,已经成为了一座人间炼狱。城内火光冲天,爆炸声不断,百姓们四处奔逃,哭声、喊声、枪炮声交织在一起。唐生智见局势已无法挽回,遂命突围,下令向江北撤退。然而,这一命令却成了一场灾难的开始,其中最为惨烈的,当属挹江门惨案。

南京会战挹江门惨案发生地

由于事先没有组织有序的撤退计划,各部接到命令后蜂拥向下关奔去。挹江门作为通往江边的重要通道,瞬间被汹涌的人潮堵塞。第36师原本负责维持挹江门的秩序,但随着撤退的混乱局面加剧,他们也陷入了混乱之中。士兵们为了求生,不顾一切地拥挤着,相互践踏。现场哭声、喊声、咒骂声混成一片,有人被挤倒在地,瞬间被无数双脚踩过,再也没能站起来;有人被挤到墙角,无法动弹,只能眼睁睁地等着死亡逼近。

教导总队第1旅第2团上校团长谢承瑞,在带领部队突围时,也不幸被卷入了这场混乱。他在挹江门被拥挤的人群踩伤,又遭到火灾,最终壮烈牺牲。许多士兵为了抢夺出城的通道,甚至与友军发生冲突,互相开枪射击。在狭窄的城门洞内,堆满了尸体,血水在地面流淌,场面惨不忍睹。

除了挹江门内的混乱,城门外同样是一片绝境。大量士兵和难民涌到江边,却发现船只寥寥无几。为了争夺上船的机会,人们再次陷入疯狂,推搡、打斗不断发生,不少人在混乱中掉进冰冷的江水中,溺水而亡。还有些人因为没有船,只能沿着江边徒步行走,希望能找到一丝生机,却在途中遭遇日军的袭击而丧生。

南京沦陷,血海深仇

13日,日军占领南京后开始了惨绝人寰的大屠杀,连日屠杀中国军民达30余万人。南京城大街小巷,到处都是尸体,鲜血染红了街道,河流也变成了红色。日军用各种残忍的手段杀害无辜百姓,砍头、活埋、枪杀、强奸……他们的暴行令人发指。

在汉中门,数千名难民和解除武装的士兵被日军驱赶到江边,用机枪疯狂扫射,一时间,江边尸积如山,血水流入长江,将江水都染成了红色。一位幸存者回忆道:“当时我躲在尸体下面,周围都是惨叫声和枪声,我吓得浑身发抖,大气都不敢出。等日军走后,我从尸体堆里爬出来,看着眼前的惨状,感觉自己仿佛置身于地狱之中。” 除了汉中门,在燕子矶、草鞋峡等地,同样上演着一幕幕惨无人道的屠杀场景。日军甚至举行杀人比赛,以杀人为乐,毫无人性可言。

反思南京会战,铭记历史教训

南京会战虽已过去八十七年,但其留下的伤痛与教训,始终警示着后人。

从战略层面看,国民政府虽制定了“持久消耗战略”,但在南京会战中却未能有效践行。当时日军兵力、装备占据显著优势,而中国守军多为淞沪会战后的疲惫之师,且重火器匮乏。在这种力量悬殊的情况下,坚守南京的决策,未充分考虑战略持久的需求,使得这场战役成为一场艰难的消耗战,末能达成持久抗战的初衷。

从会战部署看,国民政府战前准备匆忙,漏洞百出。耗费大量资源构筑的吴福线和锡澄线国防线,因缺乏妥善管理与规划,在实战中毫无作用。同时,国民政府对南京防守决策迟缓,且任命缺乏大兵团作战指挥经验的唐生智,导致会战从一开始就陷入被动。

从作战指挥看,消极防御路线是南京会战失败的重要因素。唐生智将兵力分散于宽正面、浅纵深的阵地,缺乏防御重点与战略纵深,一旦防线被突破便难以组织有效抵抗。同时,撤退计划混乱,前期阻断渡江通道,后期又未组织有序撤离,致使撤退演变成溃败,大量士兵丧生,南京也随之沦陷,陷入日军的血腥屠杀之中。

南京会战的失败,让我们看到战争决策与指挥失误带来的惨痛后果。它时刻提醒着我们,战争中战略决策、战前准备、作战指挥至关重要,只有汲取历史教训,才能在未来反侵略战争中更好地捍卫国家与民族的尊严。

注:文中部分图例源自网络,致谢!侵删。