手串里的千年文化与当代迷思 手串自古便是中国人寄托情志的载体。唐宋文人以沉香珠串修身养性,明清雅士借菩提子参悟禅意,一串珠子承载的不仅是材质之美,更是岁月沉淀的智慧。

然而,随着手串文化从文人书房走向大众生活,一些急功近利的行为却让这份雅趣变了味——有人为虚荣攀比一掷千金,有人因无知闹出笑话,更有人将文玩圈变成“鄙视链”的战场。这些行为不仅背离了手串文化的初心,也让原本静心的爱好沾染了浮躁之气。

一、不懂装懂:新手交的“智商税”

文玩市场的水深,往往让初入门的玩家一脚踩空。曾有玩家在夜市花三千元购入一串“缅甸血珀”,用紫光灯照射后未见荧光反应,便四处炫耀自己捡漏了稀世珍品。直到行家点破真相——紫光灯需特定波长才能鉴别琥珀,而他手中的廉价灯具根本无效,所谓的血珀实则是树脂染色制品。这类盲目跟风的故事在圈内屡见不鲜:追捧“鸡油黄”蜜蜡却买到水煮蜡,迷信“沉水级”沉香结果入手泡油木……

更令人啼笑皆非的是某些“理论派”。他们熟背“星月顺白、金刚瓣线”等术语,却分不清海南籽与越南籽的密度差异,拿着滚筒抛光的假风化菩提大谈“百年老籽”。这种一知半解的炫耀,在真正懂行的玩家眼中如同孩童舞剑,既危险又滑稽。正如北京潘家园一位老店主所言:“玩串如品茶,得先学会闭嘴观察,才能尝出真味。”

二、噪音制造者:盘玩不是打铁

清晨的公园长椅上,总能看到这样的场景:有人将金刚菩提搓得唰唰作响,仿佛在打磨铁器;有人把核桃撞得哗哗震耳,生怕旁人不知他在“武盘”。这种粗暴的盘玩方式,不仅让手串伤痕累累——金刚断齿、核桃尖崩裂屡见不鲜,更让公共空间充斥着刺耳的噪音。

某次文玩展会上,一位玩家大力揉搓紫檀手串,木屑纷飞中竟将108颗珠子盘成了“108颗不规则多边形”。旁人提醒他紫檀需戴手套轻柔把玩,他却振振有词:“力气大才包浆快!”殊不知,文玩讲究的是“人养串三年,串养人一生”,急功近利的盘玩如同揠苗助长。真正的老玩家都懂得,静心捻动珠串时的细微触感,远比刻意制造的声响更治愈人心。

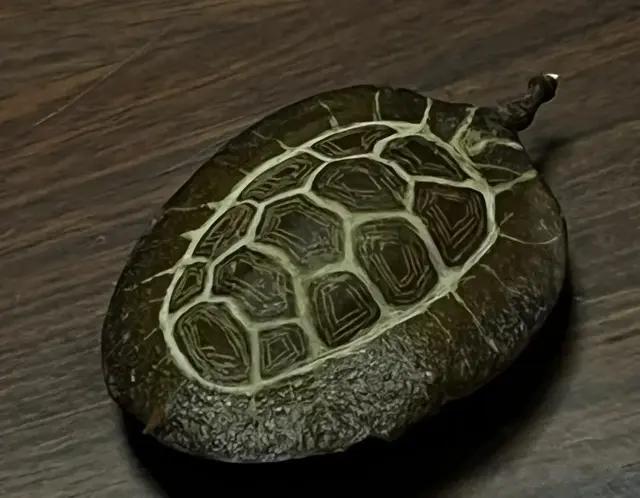

三、假货显摆:自欺欺人的体面

旅游景点常有这样的陷阱:摊主指着染色玻璃串声称是“藏传九眼天珠”,拿着塑料仿制的“绿松石”吹嘘来自湖北矿口。更隐蔽的造假手段让人防不胜防——用高压注胶技术给星月菩提人工开片,用化学试剂浸泡出“老蜜蜡”的沧桑感。

这些假货的危害远超金钱损失。某地质检部门曾曝光一批染色玛瑙手串,其重金属含量超标37倍,长期佩戴会导致皮肤溃烂。而那些花重金购买“顶级回流老蜜蜡”的玩家,直到送检时才发现竟是柯巴树脂压制品。正如苏州玉雕大师李延年所说:“假货骗走的不仅是钱财,更是玩文玩的那份纯粹初心。”

四、贬低他人:傲慢比无知更可怕

文玩圈最令人不适的场景,莫过于某些“专家”的指指点点。他们见到戴青金石手链的女士便断言“这蓝色太艳肯定是染的”,碰到玩通货菩提的大学生又嘲讽“这种便宜货也敢拿出来晒”。某次线下交流会上,一位老者拿出盘了十年的普通秋子核桃,立刻遭到年轻玩家围攻:“野生闷尖才是王道,这种嫁接货根本不值一玩!”

这种充满优越感的批判,暴露的恰是批判者自身的浅薄。故宫博物院收藏的清代橄榄核雕舟上,船工神态各异,窗棂细如发丝,所用核料也不过是寻常果核。文玩的真正价值,从来不在材质贵贱,而在于人与物之间的情感联结。正如玩家在群里写道:“我在地摊买的酸枣核手串,陪我熬过父亲病重的那段夜,它比任何天价沉香都珍贵。”

真正的文玩之道,在于放下对“稀缺”“昂贵”的执念。无论是山间拾来的桃核,还是世代相传的沉香,只要用心对待,都能成为生活的良伴。愿每位玩家都能如《格古要论》中所倡:“辨物而不骄,赏器而不躁”,让手串回归它最初的意义——在喧嚣世界中,为自己留一串静听心跳的声音。

烽火

我觉得手里十块钱的六道木挺好的

龟速熊猫

准备买黄金珠子盘。

扬州慢

正在盘手里海黄^

寒灬月殇

买个十几二十几的手串,手里转转玩就行了,嘚瑟啥啊

Dumbledore

我的煤球已经盘得发白包浆了[得瑟][得瑟][得瑟]