1976年7月28日凌晨3时42分53.8秒,中国河北省唐山市发生了里氏7.8级的强烈地震。

那场地震震中位于唐山市丰南区附近,震源深度约12公里。

前后持续了大约23秒,震中烈度达到11度,在当时造成了极为惨重的人员伤亡和巨大的经济损失。

据统计,地震共造成24.2769万人死亡,16.4851万人重伤,4204名儿童成为孤儿。

唐山市区97%以上的地面建筑被摧毁,80%以上的建筑物倒塌或严重损坏,直接经济损失高达100多亿元人民币。

正因如此,唐山大地震成为我国历史上最严重的地震之一,也是20世纪全球地震史上死亡人数第二高的地震,仅次于海原地震。

在后来的解密文件中发现,其实在唐山大地震发生前,其实是有预兆的。

当时还有一位叫作“马希融”的煤矿小科员,很早就预料到了地震的发生,甚至在地震发生前的9个小时,还特意给他的领导致电。

遗憾的是,当时并没有引起重视。

其中在张庆洲所著的《唐山警世录》一文中,曾记录了马希融与地震局专家那天的对话。

专家:如果按照你的意见,唐山不就在地震中毁了吗?

马希融:我是这个看法。

专家:如果真是大震,发生前将有很多小震。

马希融:如果先发生大震,后发生小震群呢?

专家:世界上还没有这样的震例。

马希融:那您看我们地震台呢?

专家:很好。以后我给你寄一些资料来,你好好学习学习吧。

地震前的“预测”

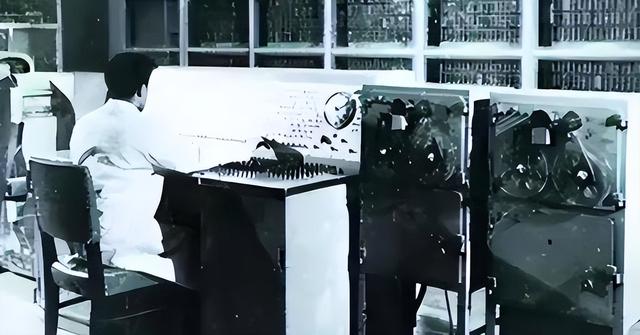

地震前的“预测”1976年,马希融是开滦马家沟矿地震台的一名工作人员,他毕业于北京煤炭工业学院,是当时为数不多的知识分子。

1976年5月28日,马希融在监测中发现地电阻率值出现异常下降,那一现象持续了一个多月。

他凭借专业知识,很快意识到那可能是地壳运动的前兆。

随后,他不仅密切关注数据变化,还观察地下水和动物的异常行为,并与其他地震台沟通确认。

7月6日,马希融正式向国家地震局、河北省地震局和开滦矿务局地震办公室发出短期地震预报,并指出唐山可能即将发生强震。

7月14日,国家地震局派专家到达现场进行了仔细的勘察和检查,最后给出的结论是,信号干扰所致。

由此,对于当时马希融的提议大家并未引起重视,甚至还出现了前文中马希融与专家的对话。

7月26日、27日,地电阻率再次急剧下降。

27日18时,也就是地震发生前的9个小时,马希融再次向开滦矿务局地震办公室打了个电话,并发出了“强震临震的预报”。

当时他还特意提醒道,“这次地震比海城7.3级还要大,大地震随时可能发生。”

事实上,早在十几年前,1967年10月,时任地质部高层的李四光就指出过,滦县、迁安地区(属唐山地区),很难排除大地震的发生。

为此,当时在唐山地区还特意组建了地震监测网,建设有40多个监测站。

只是在监测了很长时间后都没有异常情况,于是大家都有所懈怠了。到了后来,监测站的负责人杨友宸也被调走了,只留下2个不懂技术的业务员。

当时对于马希融上报的关于地震的预测的报告,上级之所以没有重视,也是有原因的,具体有四方面:

1、1966年和1970年唐山曾发生了两次地震,地震规模和影响相对较小,那就导致了一些专家和学者认为唐山地区不可能再度发生大规模地震。

2、1976年5月,云南发生了一次7.4级地震。且云南正好位于我国地震高发的“川滇地区”。

当时国家为了避免川滇地区再次遭受大的冲击,于是将所有的精力和重心都转移到了西部去了,故而疏忽了唐山地区。

3、当时我国的地震监测还处于探索阶段,虽然有马希融等学者预知了唐山地震的发生,但很多人还是害怕是仪器报错,于是最后选择了继续观察。

4、还有一个非常重要的因素是,1976年当时我国正处于特殊时期,重视度也会有所降低。

青龙县的“奇迹”

青龙县的“奇迹”值得一提的是,虽然当时很多人都不相信唐山会发生大地震,但还有两个人十分重视,最后也避免了损失的扩大。

他们就是距离唐山110公里的青龙县的县领导“王青春”和“冉广岐”。

1976年7月21日,王青春从唐山开完会后,匆匆返回青龙县。

会议期间,国家地震局的专家们曾提到,唐山地区在7月22日至8月5日之间有可能发生至少5级以上的地震。

王青春深知这一消息的分量,他将那一情况郑重地记录在笔记本上,心中满是忧虑。

回到县里,王青春顾不上喝一口水,便立刻找到青龙县领导冉广岐,将会议上的重要消息一五一十地进行了汇报。

冉广岐听完后,眉头紧锁。

青龙县与唐山距离并不遥远,一旦地震发生,青龙县极有可能遭受严重波及。

然而,当时国家地震局尚未发布正式的地震预警,那就意味着地震或许并不会发生。

是选择提前预警防范,还是逐级上报等待上级指示?一时间成了冉广岐内心深处的艰难抉择。

思忖良久,冉广岐最终决定,哪怕冒着丢掉乌纱帽的风险,也要将百姓的生命安全放在首位。

7月24日,他组织成员召开了一场紧急会议,向全县人民公开了可能发生的地震消息,并要求以最快的速度将这一信息传递到每家每户。

在冉广岐看来,自己的官位并非最重要的,青龙县百姓的生命才是重中之重。

他不愿意用百姓的生命去赌地震是否会发生,而是选择用自己的前途去冒险。

如果地震真的发生,他将对得起自己的良心;如果地震并未发生,那产生的所有责任他计划一个人承担,甚至可能丢掉自己的官职。

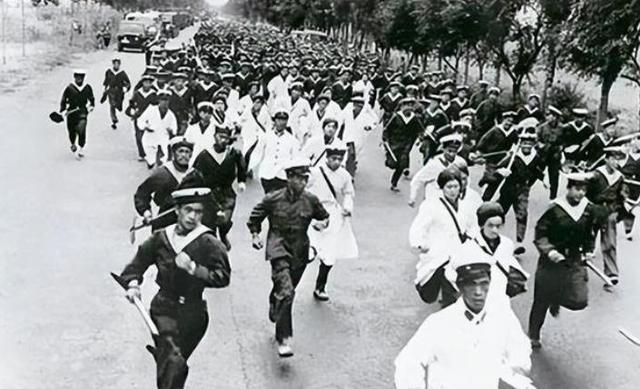

从7月25日起,在冉广岐的带领下,青龙县迅速展开了一场轰轰烈烈的防震预警行动。

他组织全县几百名党员干部,分区域将地震消息通知到每一户人家,确保不漏掉一个人。

随后,他安排用大喇叭循环播放地震的基本常识和求生技巧,动员群众认真收听广播,确保每个人都能听懂并掌握。

此外,他还找了几处空旷的地方,搭建起应急帐篷,组织群众暂时在帐篷中生活,以应对可能发生的地震。

两天后,当人们开始怀疑地震是否会发生时,7月28日凌晨,一声地鸣划破了青龙县城的宁静。

人们惊恐地站在帐篷外,紧接着便是地动山摇。

幸运的是,正是因为青龙县提前做好了防范准备,青龙县在那次地震中没有一人死亡。

多年后,当人们再次提起“青龙奇迹”时,依然会为冉广岐和王青春的担当与勇气而感叹。

1996年,《中国地震报》首次公开报道了青龙县成功防震的事迹。

从那时起,国内50多家报刊纷纷跟进,将“青龙奇迹”的故事传播开来。它的影响力甚至跨越国界,成为国际社会关注的焦点。

1996年7月,唐山大地震20周年纪念日,联合国代表科尔专程来到青龙县,向冉广岐颁发纪念章,以表彰他在防震工作中的卓越贡献。

在颁奖现场,科尔提出了一个令人深思的问题:“你这里能做的,唐山为什么不能?”

面对这一提问,冉广岐沉思片刻后回答道:

“唐山和青龙的情况截然不同。青龙是一个农业县,让百姓提前防范地震,几乎没有任何损失。大伏天里,最多也就是被蚊子多咬几个包而已。

而唐山则不同,那里有钢铁公司、开滦煤矿等大型企业和复杂的工业设施。对于决策者来说,要做出这样的决定,需要承担巨大的风险,他们不敢轻易作主。”

冉广岐的回答,道出了“青龙奇迹”背后更深层次的思考。

其实正是那种“以民为本”的理念,最终成就了青龙县在唐山大地震中的“零伤亡”奇迹。

读者们,关于“大山大地震的历史过往”,大家怎么看?如果喜欢本文章,请分享收藏哦~

参考资料:

《揭秘:唐山地震前准确预测遭冷遇》—时代商报

《冉广岐与“青龙奇迹”--谨以此文纪念周总理逝世36周年》—柴卫东(红色文化网)

《一道令保一县:唐山地震“青龙”奇迹解密》—石家庄日报

《“唐山大地震”震前预警》—中国新闻网

《唐山大地震曾被工作人员准确预测但遭冷遇》—重庆晨报

《唐山警世录》—张庆洲