1984年,一名旅居美国的华人作家被枪杀,死因却直指台湾当局。这起被称为“江南案”的刺杀事件,让蒋经国苦心经营的家族统治走向终结。

为什么一场远在海外的命案,会引发国际舆论风暴?江南究竟写了什么,让蒋家如此惶恐不安?

20世纪下半叶,蒋家父子在台湾的统治几乎无人撼动。蒋介石在大陆失利后,带着国民党余部退守台湾,靠铁腕政策和经济改革巩固了政权。

1950年代,他以“白色恐怖”打压异见,制造大量冤假错案,同时推进土地改革和工业化,使台湾经济起飞。蒋经国接班后,进一步推行经济现代化政策,表面上实现了“政通人和”,但国民党的独裁本质并未改变。

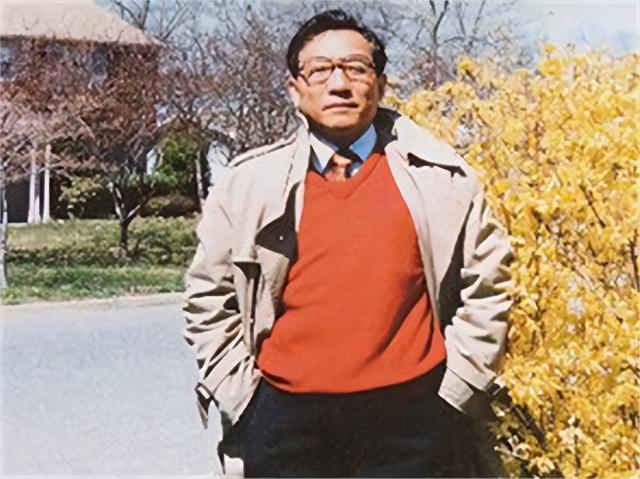

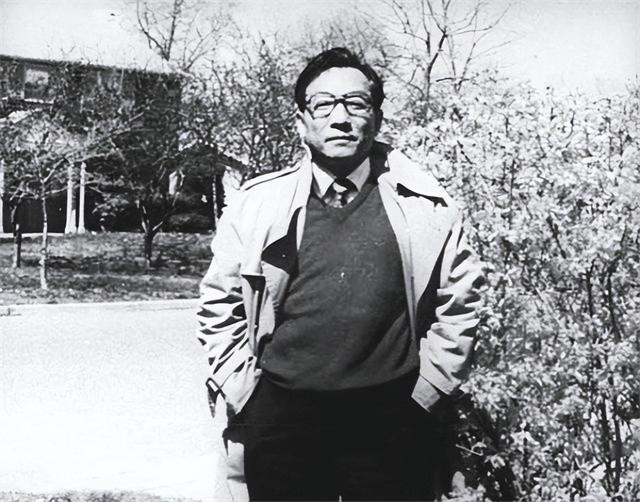

刘宜良

蒋经国有三个正妻所生的儿子:蒋孝文、蒋孝武和蒋孝勇,其中蒋孝武被寄予厚望,准备接班。然而蒋孝武虽然能力尚可,却因骄横跋扈招致民怨。

与此同时,蒋经国的统治模式对特务系统和家族权威的高度依赖,也为江南案的爆发埋下了伏笔。

江南原名刘宜良,1932年出生于江苏靖江。他出身地主家庭,因抗日战争中与中共的矛盾,被认为是“蒋家天下”天然的拥护者。

1949年,他随国民党退至台湾,进入蒋经国创办的政治干部学校,后因拒绝服从分配被开除。很长时间里,他的“抗命”行为被外界视为个人选择,实际上可能是情报部门的一场“戏”。

这为他后来的间谍身份提供了掩护。

刘宜良

上世纪60年代,刘宜良以《台湾日报》驻美记者的身份被派往旧金山。

他表面是记者,实际上是国民党情报部门的线人。然而在美国多年,他逐渐对蒋家政权产生厌恶,甚至开始为美国情报部门提供信息。

到了70年代,台湾当局发现,他不仅可能向美国泄密,还可能是中国大陆的双面间谍。这种多重身份让刘宜良成为国民党眼中的威胁。

更为致命的是,他利用手中的信息,开始撰写揭露蒋家内幕的文章。以“江南”为笔名,他在香港的刊物上连载《蒋经国传》。这本书细数蒋介石、蒋经国父子的权力斗争,披露了国民党内部的政治黑幕,并声称掌握大量真凭实据。

《蒋经国传》的出现引发台湾当局的警觉。书中内容不仅包括蒋经国早年的苏联经历、对父亲的公开批评,还涉及蒋家内部的不和以及蒋介石时代的独裁统治。

书中的细节显然来源于知情人士的爆料,这让蒋经国十分恼火。

1983年,江南的刺杀计划被提上议程。国民党情报部门高层汪希苓、胡仪敏、陈虎门认为,江南的叛变行为和新书计划已不可容忍。

于是他们联合台湾黑帮“竹联帮”,由帮主陈启礼选派手下吴敦和董桂森前往美国执行“锄奸”任务。

1984年10月15日,江南在旧金山的家中车库被三枪击毙。枪手没有抢劫,仅留下尸体。刺杀手法的精准和目标的明确,让美国执法机构迅速怀疑此案为政治谋杀。

美国的《时代》周刊率先报道此事,直指蒋家和国民党情报系统。此案迅速引发国际关注,美国政府要求彻查。

蒋经国

案件曝光后,美国要求台湾交出涉案人员,蒋经国担心引渡会进一步暴露国民党内部的操作,只得采取拖延策略,同时对内对外都进行危机管理。

他迅速逮捕了情报部门高层和竹联帮成员,包括汪希苓、胡仪敏、陈启礼等人,并对外宣布案件已进入调查阶段。

美国媒体随后披露的录音带将事件推向高潮,录音显示,蒋孝武可能是刺杀江南的幕后主使。尽管蒋经国坚称儿子无辜,但国际舆论的压力让他不得不采取进一步行动。

他最终将蒋孝武外派新加坡,从此剥夺其接班资格。

蒋经国在接受采访时公开宣布蒋家第三代不再接班。这标志着蒋家对台湾政坛的控制逐步瓦解,也为台湾政治多元化开启了大门。

蒋孝武

江南案不仅是一桩政治谋杀,更是蒋家统治终结的重要象征。

此案直接导致国民党在岛内的声誉严重受损,为民进党的崛起创造了条件。蒋经国晚年被迫推行开放党禁和报禁的改革,台湾从此走上民主化道路。

从国际视角看,美国对江南案的强势介入,不仅是为了捍卫言论自由,更是为了扩大对台湾的政治影响力。通过施压台湾改革,美国进一步巩固了其在东亚的战略地位。

江南案也揭示了专制体制的脆弱性。蒋家依赖特务手段维系权力,却因秘密行动的失败走向衰落。事件再次说明,任何压制言论和异见的做法,终将受到历史的审判。

江南案是冷战时期东亚政治格局中的一股暗流,看似一场个人恩怨的刺杀,却揭开了蒋家王朝权力斗争和内外困局的冰山一角。这一事件的发生、发展与结局,不仅影响了台湾政坛的走向,也为世界历史提供了深刻的教训。

回首这段历史,我们不得不承认,江南案的爆发不是偶然,而是专制体制无法承受变革的必然结果。

参考资料:

《民国高级将领档案解密》——章冼文