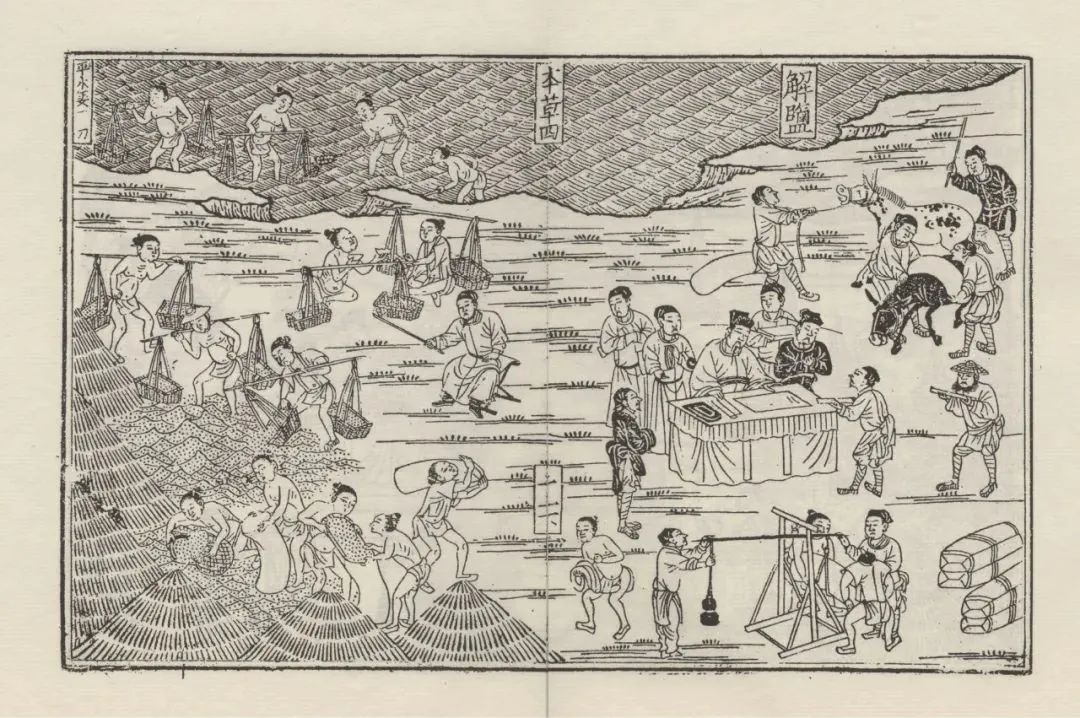

清初,行为主体的行政收益考量主要在官员的盐务考成与制度的路径依赖上得到反映,正是它们成为盐区边界纠纷的最主要动力。冲突中行为主体最主要的诉求,在此阶段,基本表现为考成受挫的一方谋求将自己所在区域改划到考成宽松的盐区,或者力图降低本地盐引配额,以获得更好的行政收益。纠纷最先开始于湖南南部两淮盐区与两广盐区的界邻地区。

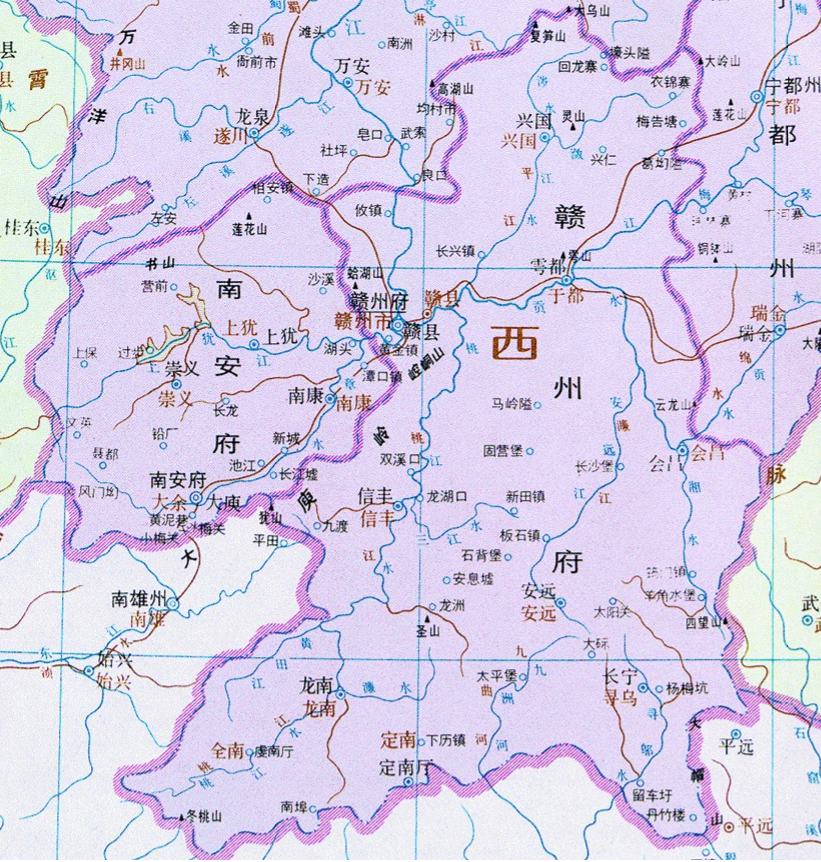

图:清代主要盐政区,出自佐伯富《清代盐政之研究》

湖南南部的衡州、宝庆、永州三府,本属于两淮盐区,但顺治年间广西用兵,出于筹集兵饷之需要,广西巡抚屈尽美请求将此三府改销广东盐,将盐的运道迂回到广西,由梧州经桂林过灵渠,抵全州,入湖南,得允准。但是,盐道的这一转变,较之于溯北江而上进入湖南,距离倍增,盐价大涨,这直接引起了湖南衡州等三府百姓的强烈反对。清代所修三府的地方志里,留下了连篇累牍的记载,在一定程度上代表了市场的声音。顺治十八年(1661),两淮巡盐御史胡文学顺应当地民众的要求,奏请将衡、永、宝三府改归两淮盐区,结果被广西阻挠而失败。随后,康熙四年(1665),衡山府生员吴开运给官府上呈文,强烈要求当地改行淮盐。他指出,当地“淮盐每包重八斤四两,时价不过一钱有零”,而粤盐绕道广西进入衡州府,“每斤纹银七八分不止”,数倍于淮盐,路远价高,无人愿买。但是,两广盐区实行专商引岸制,盐商与引岸构成直接对应关系,每埠(可以是一州县或几个县)皆有专商和具体的引额,每埠的考成亦落实到具体州县,一旦不能完成食盐督销考成和盐课征收考成,地方官员将接受处罚。因此,官府只有“责之里排”,“挨门督发”,结果令地方民众“有倾家荡产者,有弃业逃窜者,有死于投缳、毙于杖下者”,所以,被“挨门督发”的吴开运要求地方官“仰体宸衷”,“开恩特题,止认粤课,仍食淮盐”。那么,他为什么要求改食淮盐呢?“食淮盐”对他们有何好处呢?这是因为,两淮盐区在清王朝所有盐区内范围最广,人口最多,市场最广,销售相对容易。所以,朝廷对其实行一例通销政策,即盐引额派至省份即可,并不分派到具体州县。在这样的制度规定之下,两淮盐区考成只考核到省一级,不直接考核州县官员和水贩(即地方分销商)。如果当地能够从两广盐区改划入两淮盐区,被“挨门督发”的那些绅衿们,就可以高枕无忧了。吴开运上呈之后,偏沅巡抚周召南和湖广总督张长庚均对其观点表示赞同,但几经公文周折,两位封疆大吏最终并未向朝廷请求改划盐区。一个合理的解释是,当时衡、永、宝三府盐课为广西饷税,并不关乎地方的财政收支,虽然盐课需要地方官督催,但地方官只需催责乡间财力较强之家,“挨门坐派”,便可无虞。于是,真正负担盐课的衡、永、宝三府绅衿以及当地承担食盐运销任务的盐商首当其冲。他们为了摆脱困境,不断努力,希望将本地变成淮盐引区。据记载,“衡、永、宝三府民周学思、吴圣旭”为改行淮盐之事,具呈本省,结果“督抚谕臣等事由大部”。周学思等人遂于康熙六年正月,“五千里匍匐往返”,动身进京,亲赴户部“具呈”,无果,后“具状鼓厅”,击鼓叩阍。历尽周折,到四月终于得旨,“着三府改食淮盐”,叩阍成功,衡、永、宝三府从此改属两淮盐区。

那么,周学思为何叩阍呢?其叩阍呈文最核心的表达就是“粤东禁海迁灶,盐课缺额,有司苦于考成,勒里排坐派,包课血比”。显然,这与吴开运呈文的诉求一致,归根结底就是起因于“有司苦于考成,里排勒于坐派”。由此可见,里甲勒于坐派的根本原因还在于“有司苦于考成”。考成,成为湖南南部地区盐务的最大困扰。因此,周学思等人叩阍一疏大获成功后,地方志对其高度赞誉,称从此“课不损于国,商不疲于运,民无坐派之苦,官减考成之责”。显然,对地方官和绅衿来说,解决考成和坐派问题才是要害。

有意思的是,考成没有直接造成地方官员的压力,因为地方官出于行政收益考量,将压力转嫁给了地方绅衿,绅衿们也没有愤而抗课,他们寻求的是回归市场,缓解地方官压力,从而减轻自己的压力。因此,这次局部地区的盐区改划,促成市场导向在衡、永、宝三府地区重新落实,这说明,在行政收益考量引导的盐政纠纷中,市场导向仍然具有基础性价值。但是,这次众多官绅卷入的盐务纠纷及其处理过程,官员的行政收益考量显然发挥了重要作用。

衡、永、宝三府改入两淮盐区后,湖南郴州府、桂阳直隶州等地仍行销粤盐。此时,粤盐已取道北江,从粤北进入湘南,路远问题已经解决。不过,郴州和桂阳州的这些属县主要是山区县,人口密度不高,广东盐务当局并没有分配具体的引额到这些县份,其盐引额只分派到广东北部的连州、乐昌等地,由连州、乐昌盐商将盐销售到湖南南部地区。由于两广盐区的考成具体到州县,所以粤北的连州等地有引额,便有考成之责,而湘南郴、桂二州没有派定引额,地方官实际并无考成之责,因此,粤北的地方官和盐商自然不满于这种结果,必然会从行政收益考量出发,努力把其责任推到郴、桂身上。

早在康熙四年(1665),广东已有动作,“粤院派引行盐”,希望将郴、桂各州县纳入专商引岸体系,派定其盐引。但此事立即引起郴、桂各州县的强烈反对。郴州“绅衿里民曹王福”、桂阳县和桂东县“士民朱用、何瑞彦等合词公呈”,“桂阳州、临武、蓝山、嘉禾绅士”亦纷纷上呈官府,反对招商认引。郴、桂二州酃县、永兴、兴宁、宜章、桂阳、桂东等六县知县皆上书各自知州,并由郴州知州叶臣遇、桂阳州知州田元恺上书署湖南布政使李世铎和偏沅巡抚周召南。周召南遂于康熙六年九、十月间上疏户部,要求维持当地食盐销售广东盐商领引办课、湖南小民挑贩买食之现状。叶臣遇指出,维持此方案,“令小民尽就乐昌等埠搬运,便粤商得利认销,楚官竭力巡禁,各有责成,盐亦普行,引目自销,不必更张,而商之引税全完,官之考成无累,商不病而民不忧,国赋足而钦案结”,达到“三全其美”的效果。但是,周召南之奏被户部以不合两广盐法制度为由一一驳回,反而要求其查处一批“不认销引目、推诿考成、任意抗玩”之地方官。

不过,事情的最后结果颇具戏剧性。康熙六年十一月十二日皇帝谕旨,同意人少地旷的郴州、桂阳州等十一州县维持此前制度,民众自由赴广东乐昌、星子、城口等食盐集散地挑贩食盐,“行盐不销引”,该地成为两广盐区专商引岸制度中的特区。但是,制度留了一条重要规定:如果“粤商运盐不足”,那么“考成连韶等处之官”;但如果“楚属州县不按额买食粤东之盐”,则“将楚属未完州县官指名题参”。

这一规定,使故事的发展极为精彩。获准维持原食盐运销制度而兴高采烈的湖南地方官们,万万没有料到,从此只要连州食盐销售状况不理想,广东盐商和地方官员都可以用“郴、桂不遵旨买食”的理由将责任推脱得一干二净,转而参罚湖南南部的地方官员。正是在这一背景之下,桂阳州知州朱朝荐于康熙十年(1671)被参罚去职。

朱朝荐的继任者为袁继善。袁上任后,从行政收益考量出发,深恐再因盐务去职,于是,亲率数名粮里赴连州查验盐仓,以求证连州盐商所谓“积引未销,堆贮八、九、十年如许盐包”是否真实存在。结果查明,“各埠止得盐七百八十九包,为数不过五十余引,不知粤商所称十一万六千九百一十四包之盐堆积何所”,这次查盐虽然过程曲折,但袁继善成功保全了自己,并且让《桂阳州志》为其留下美名,称其“却粤盐引,辨粤商奸,为桂民杜后世之害”。显然,以袁继善查验连州盐商库存为高潮,围绕郴、桂二州盐务而发生的这一波纠纷,核心就在于地方官的考成。地方官努力争取自己在考成上的优势,是行政收益考量在官员个体身上的体现。

类似故事也发生在两淮与两广盐区交界的江西南部地区。康熙二十三年(1684)出版的赣州地方志记载,在江西南部,“广官派销引考成,淮商纳课银无考成”,因此,行销广东盐,“据册定丁,按丁派引,于是计丁销盐,即计丁征课”的江西吉安府,率先要求改粤入淮,并于康熙五年获得成功。对于当地官绅来说,此为地方大事,因此有人将吉安改粤入淮的各种公文编定为一册《行盐申文稿》,并序之曰:“是役也,舍南赣而专吉安,展转调尽,始克有济,今□淮盐复,行商纳课而民食盐,有司无越境之考成,百姓无隔省之赔累。”地方文献明确地说明吉安改粤入淮的真正目的,就是要达到“有司无越境之考成”“百姓无隔省之赔累”的状态。

吉安成功之后,赣州府很快也改粤入淮。

据《两淮盐法志》记载,康熙十七年(1678),“题准南、赣二府改去粤盐仍食淮盐”。按照地方文献的记载,此次上题本者为江西巡抚佟国桢。据广东巡抚李士桢称,佟国桢题请南安和赣州改食淮盐的原因是,“南、赣二府,前江西巡抚以粤省相近,应食粤盐。后因粤东路阻,暂改淮盐”。李士桢所谓“粤东路阻,暂改淮盐”,指的是康熙十五年尚之信在广东叛乱,广东通江西路断,粤盐入赣受阻。当地官员遂以此为由题请将南安和赣州二府改食淮盐。

但是,此事仅为起因,《赣县志》的作者清楚地说出了深层原因:赣州运销粤盐时,官员考成受累太重,“盐引额派一万八千道,内除派南雄、保昌县四百九十四道,其余尽数坐派于南、赣、吉三郡,按查丁口,分坐引额,而县官销引考成,较诸催科倍严矣,小民销盐之比较,较诸钱粮倍急矣”。因此,自顺治十七年(1660)至康熙十六年的17年间,“县官因之易位者凡四矣”,而同为赣州府的兴国县,则有三位县官直接“以盐法误去”。所以,行销粤盐,对不少州县官员影响颇大。而改粤入淮之后,据《赣县志》记载,这些县份均达到了“官无考成之责,民无查比之苦”的目标。

但是,与吉安府不同,南安和赣州与广东交界,除了三藩之乱时粤盐难以抵达之外,承平时期,粤盐相对淮盐有较大的运输距离优势,从而形成盐价上的优势。所以,三藩之乱平定后,配合赣州府部分士人的要求,广东巡抚李士桢于康熙二十四年(1685)上疏要求收复江西南部引地,次年成功将其恢复到粤盐区。

南、赣二府恢复为粤盐引地,自然符合市场逻辑。但是,考成问题却又如影随形,成为南、赣地方官的噩梦。康熙三十二年,赣州府食盐由原来的运销省河之盐改为领销潮桥之盐,运道亦从南雄改至镇平筠门岭。赣州运销潮盐之制,与两淮盐法不同,甚至与广州省河制度亦有所不同。其最主要的区别在于潮盐设立承办盐课的“总商”,由总商将食盐散卖给“散客”,在散卖过程中,不再使用盐引,而是以潮州盐运分司印发之“小票”作为食盐专卖的合法凭据。其结果是,潮州总商掌控了南赣地方官的盐务考成数据,他们可以将未完成的销售和征课数据,算到南赣各府县,从而保护自己和潮州官员。

赣州府属会昌县的县志记载称,“民间食盐惟凭潮州运使分司小票,给发散客,即贩户也。向总商买运,于各县官挂号发卖”,其结果是“课饷完欠考成皆出于总商之手,县官无从过问”,于是,“饷项任其侵蚀,以致督销足额、溢额之县,多被报欠,御史不加查察,一例题参。赣属十二邑降俸降级之案无虚岁。康熙四十年以后尤甚”。这对赣州府各州县地方官来说,情况极为不妙。《兴国县志》亦记载称,康熙四十一年(1702)至四十六年间,“总商操权,部颁盐引,县官不敢问;县官完欠,鹾院不能稽,足额溢额之县,横被参处”。情形和会昌一致,地方官考成受挫。为何总商可以操权,以至于部颁盐引县官不敢问呢?

关于这一问题的内在逻辑,广东巡抚范时崇在康熙四十六年讲得相当清楚,他说:“两广之课额三十余万两,而连乐埠与广济桥两处约居其半,此两处之商非求面情以嘱托,即借重债以谋允,必欲一人独行一处,名曰总商。甚至州县之完欠操于总商之手,往往县官督销盐斤业已足额,而总商犹开欠课几分,巡盐御史即据以奏报,而广盐政之坏,固在巡盐之营私,亦在总商之任重。”这就是说,两广盐区全区盐课一半份额主要依靠粤北的连州、乐昌和潮州广济桥两地盐商来完成,所以控制这两地的盐商均希望独占引地,成为总商,并因其特殊地位而得到两广盐区官方的支持。不过,此二地食盐畅销,是因为连州、乐昌之盐,可以销往湖南并越界到淮盐引地,广济桥之盐则销往江西,并同样可以越界销往淮盐引地。承平时期,淮粤交界的界邻地区,粤盐有较为明显的价格优势。所以,在其他地方粤盐销售不畅旺的情况下,此二地已经成为代其他粤盐引地融销盐引的重要口岸。

由于这一事实,广东方面对此二处商人往往给予特殊待遇,所以他们可以成为独占引地的总商,并且由于融销的需要,不将户部印行的盐引发行到州县,而是另发小票,作为运盐凭据。此小票虽需由散客赴官府挂号,由县官“验票登号”,但小票内既不注明销盐年份,亦未标明是否融销,甚至连销盐地点亦由散客自行填注,结果各州县销盐总数,地方官无从掌握,只有总商心中有数。他们便可以根据自己的考成需要,“往往县官督销盐斤业已足额,总商犹开欠课几分,巡盐御史即据以奏报”,将督销责任推给赣州地方官,从而在考成问题上保护了自己以及潮州盐务官员。这一情形,直到康熙四十六年广东巡抚范时崇改革广东盐法、禁革总商时才稍有好转。显然,赣南的故事也是官员行政收益考量这一逻辑淋漓尽致发挥作用的结果。雍正朝厉行整顿吏治的时候,盐务考成受处罚的官员为数更多。雍正十年,仅两淮盐政就题参河南淮盐区督销不力官员“知县吴之纲等十五员”。是年,未完成督销任务的广东盐运使冯元方降一级戴罪督销,“所有广东南海县升任知县刘庶等五十六员相应题参”,参革人员不可谓不多。所以,官员们一定会从行政收益考量出发来避免这些“事故”,盐区纠纷在所难免。

康雍年间两淮盐区边界地区的上述纠纷与冲突,显然均起因于界邻地区两个盐区的盐价差别。盐价差别引起私盐流通,造成各地食盐销售任务完成情况之差异,最终导致部分地方官员因为盐务考成不合格而降职或免职,其行政收益受损。为挽救损失,地方官员不得不提出自己的诉求。总体来说,他们的基本诉求不外乎两个,一是把自己的辖区划入没有考成风险的盐区,二是尽可能地调低本地引额。这两个诉求,无一不是从自身行政收益考量出发的。无论是划入无考成风险的盐区,还是调低本地引额,都是为了避免考成压力,降低自己的收益损失,保证自身职位安全,始终还是考成制度在起作用。虽然清廷设置盐法考成制度,目的在于利用、压迫官员努力督销、征收盐课,以实现清廷的盐课收入最大化追求,但是,有点小小意外的是,它竟然直接导致盐区间围绕着边界地区的行销纷争不断出现。

当然,从研究者的角度看,食盐分区行销制度才是造成盐区间边界纠纷问题的根本原因。那么,参与纠纷的官员为何不要求取消此制度呢?这就需要用制度的路径依赖来解释了。所谓盐区制度的路径依赖,是指食盐分区行盐制度在唐宋时期基本定型,一直沿袭到清代。虽然朱轼曾直接提出要废除此制度,但在上述盐区边界的纠纷中,从来就没有一位官员提出要取消分区行盐制度,可见,虽然当地盐价明显与市场导向背离,但是制度的路径依赖,仍然让纠纷中的官员从未想过要挑战分区行盐制度。当然,要让并不谙熟全国盐务的地方官员提出这一主张是不大可能的。但这恰恰说明了分区行盐制度的路径依赖特征。总体来说,制度的路径依赖和官员的行政收益考量,促成了康雍年间的大部分盐区边界纠纷。它表明,虽然可以通过改划局部地区的盐区归属,或者调低引额,来暂时解决纠纷,但纷争必然因为两个盐区的食盐差价而再次发生。当然,最根本的还在于宏观上清代盐法中的盐引分配与市场容量基本吻合,盐政运作具有可操作性,局部纠纷与冲突并不妨碍整个盐法的运行,正如上文所指出,在当时的技术条件下,除非清廷取消分区行盐制度,否则无法将盐区边界线刚好划在盐价平衡线上。这一前提,才是分区行盐制度之下清代盐政局部纠纷与冲突一直存在的根本原因。