湿邪致病有外湿和内湿之分。外湿本指自然界多雨或潮湿的气候或环境状态,多发生在夏秋之交,属六气之一。但这种气候或环境状态会使正气虚弱或体质湿盛的人发生疾病,对这些人来说,外湿便成为致病的因素,属六淫之一。内湿则指因各种原因引起的脾脏生理功能失常、体内水湿停聚所形成的病理状态。外湿与内湿虽有不同,但两者在病证表现上有共同的特点,且在发病过程中常相互影响。外湿致病,易伤及脾脏,使湿浊内生,而脾失健运,水湿停聚,又易招致外湿侵袭。无论外湿或内湿,都有阻遏气机、伤人阳气和侵袭脾脏的特点。在病证上又都具有沉重、秽浊、黏滞等特性。沉重是指感受湿邪后,患者常可见头重如裹,周身困重,四肢酸懒沉重,关节疼痛重着等症状。

以通利水道,渗除水湿为主要功效,常用于治疗水湿内停病证的药物,称为利湿药。服用这类药物,能使小便畅利,尿量增多,又称为利尿药。这类药物味多甘淡,能渗利水湿,又称为利水渗湿药。

利湿药都共同具有利湿的功效,均可主治水湿内停的病证。其中,利水退肿药以渗除水湿、利尿退肿为共有功效,主要用于水湿内停,症见水肿、小便不利;其他多种水湿病证亦常选用。利尿通淋药以清利下焦湿热、利尿通淋为共有功效,主要用于湿热下注或湿热蕴结于膀胱所致的淋证,症见小便淋沥、短赤涩痛。利湿退黄药以清利肝胆湿热为共有功效,主要用于肝胆湿热之黄疸,症见目黄、身黄、尿黄等。

清晨的第一缕阳光轻柔地穿透云层,洒在小城的街道上。它不像中午那般炽热,而是温暖而亲切,仿佛天空在微笑,与大地共同演绎一场宁静而美好的序曲。街道两旁的建筑在晨光中苏醒,微微泛起淡淡的金光,宛如沐浴在仙女的微笑之中。小王早早地来到诊所。

“早上好,小王。有什么需要帮忙的吗?” 谢老师亲切地问道。

小王站在门口,略带紧张地说:“早上好,谢老师。我最近对利湿药非常感兴趣,老师您觉得这个重要吗?”

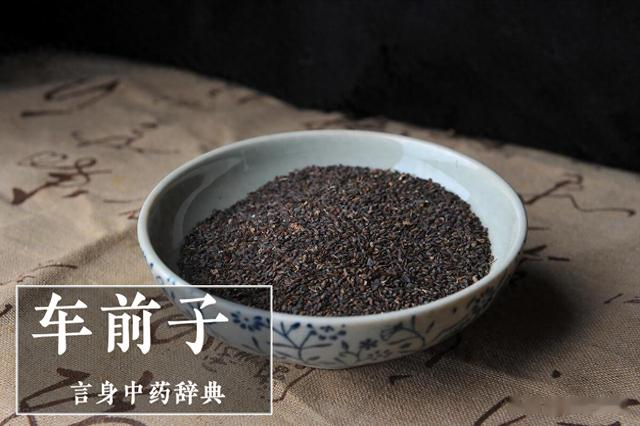

车前子(利尿通淋药)

谢老师微笑着点了点头,示意小王进来。他说:“当然重要啦!湿是邪气六淫之一,它可以外感,也可以内生。当湿邪散漫无形的时候,常常称为湿;凝聚有形了,那么称为水。就是说水与湿是同类的邪气,所以就有‘湿为水之渐,水为湿之积’的这种说法。另外,湿邪每因侵犯的部位不同而其出现的症状亦不同,若留滞在筋肉之间,则感觉肢体重滞,或屈伸不利。若泛滥于皮肤之间,则为癫肿;流窜在肠胃之中,则为濡泄,甚则小便不利,这就是《素问·六元正纪大论》所说,‘湿胜则濡泄,甚则水闭胕肿。’”小王坐在谢老师的对面,他的眼睛闪烁着聪明的光芒,专注地听着谢老师的解释。他拿出一本笔记本,一页一页地翻阅,用细致的字迹记录下谢老师的每个回答。

谢老师的语气温和而严谨,每个字都充满了对中医学的热爱和尊重。他用手指轻轻地在书页上划过每一句话,又说:“‘利水渗湿’就是对于有形的积水,直接通过通利小便,让它排出来,习惯上把它称为利尿。对于无形的湿邪,让它慢慢地渗透,最后由分散到集中以后才能排出体外,也是通过小便。所以这一类药实际就是中药当中的利尿的药。”

小王拿出自己的笔记,“谢老师,我想再请教一下,关于利湿药的药性、药味、归经、升降浮沉的方面。”

茯苓(利水消肿药)

药性谢老师点头,他知道小王是一个勤奋好学的学生。他深吸一口气,开始解释:“中医认为,利水退肿药以通利水道、渗除水湿为主要作用,部分药物兼有清热之功,故其药性大多为性平或寒凉。利尿通淋药与利湿退黄药均主治湿热证,一般为寒性。”

药味小王问道:“谢老师,药味是怎样的呢?”

谢老师说:“中医中药的四性五味的角度来说,淡味能渗利水湿;且淡为甘之余味,常附于甘,故利水渗湿药大多具有甘淡之味。利尿通淋药与利湿退黄药兼有清热功效,多具有苦味。”

《神农本草经》中记载有“药有寒热温凉四性”,“疗寒以热药,疗热以寒药”,指出以病症寒热作为用药依据的基本治疗原则。中药的“五味”有两种意义,一是指药物本身的滋味,二是指药物的作用范围。实际上,中药的味道不止五种,有些中药还具有淡味和涩味,但“五味”是中药最基本的五种味道。所谓“五味入五脏”,即酸入肝,甘入脾,苦入心,辛入肺,咸入肾。

小王认真地记下这些关键信息,然后问道:“谢老师,归经是怎样的呢?”

猪苓(利水消肿药)

归经谢老师微笑着回答:“小便之来源是津液,津液之余入膀胱,气化则为小便。肾主水,司膀胱气化;脾主运化水湿,脾运失常,则水湿内停。利湿药大多归膀胱、肾、脾经;利湿退黄药主要归肝、胆经。另外,中医认为,小肠有分清别浊的作用,清者由脾转输到全身,浊者通过阑门下注大肠,无用的水液渗入膀胱。故利湿药又归小肠经。

升降浮沉小王又问:“谢老师,您能讲讲利湿药的升降浮沉吗?”

谢老师又说:“利湿药作用趋于下行,故为沉降之性。你也要注意,木通为有毒之药。”

利湿药的使用注意此刻小王看着谢老师,心中充满了敬意。他知道,老师的每一个回答都是珍贵的知识,他不想错过任何一个细节。他认真地记录下谢老师的解释,每个字都写得工整而清晰。小王又问:“谢老师,您能给我讲讲利湿药的使用注意吗?”

谢老师又说:“首先,使用利湿药,应根据不同病证,选择适宜的药物。如水肿、小便不利选用利水退肿药,淋证选择利尿通淋药,湿热黄疸者选用利湿退黄药。另外,利湿药增加尿量,排出大量水分,易耗伤津液,对阴虚津亏患者,肾虚遗精、遗尿者,宜慎用或忌用。有些药物有较强的通利作用,孕妇应慎用。”小王的眼睛闪烁着好奇和渴望,他凝视着谢老师,期待着深刻的答案。他的手拿着一支笔,准备随时记录下谢老师的话语,以备后续学习。

利湿药的配伍应用谢老师继续说:“讲到配伍,首先说说利湿药针对兼有邪气的配伍。”谢老师又说:“水肿骤起兼有表证者,配伍宣肺解表药;外感暑湿、湿温,配伍芳香化湿药;湿有化热、化寒的变化,若湿热交蒸者,配清热泻火药、清热燥湿药;若寒偏盛者,配温里祛寒药。”小王又问:“谢老师,还有吗?”

谢老师的嘴角微微上翘,他知道自己的回答有助于小王的学习和成长,又说:“针对正气亏虚的配伍,张景岳谓曾经说过,‘水惟畏土,故其制在脾,脾虚则土不能制水而反克,肾虚则水无所主而妄行’。故水肿日久,多累及脾肾,常配补脾肾之品,以标本兼治。水肿日久见脾肾阳虚者,配伍温补脾肾药;脾虚泄泻、痰饮,配伍健脾化湿药。”小王专心聆听,一边认真地记录着每一个重要的细节。他的眼睛闪烁着好奇和求知的光芒,每一次谢老师解释的时候,他都在用心感受着,似乎在思索着如何将这些知识融会贯通。

谢老师补充道:“针对兼有症状的配伍,如淋证热伤血络见尿血者,宜配伍凉血止血药;湿热黄疸者,配伍化湿、清热燥湿药;另外,湿是一种阴寒、重浊、黏腻的邪气,易阻遏气机,而且气行则水行,气滞则水停,故利湿药常配伍行气药同用,以增强疗效。”小王认真地记录下每一笔,心中对谢老师的教导充满了敬意。他深深感受到老师的严谨和亲切,仿佛是一位慈祥的导师,为他打开了一扇医学的大门。

茯苓(利水消肿药)

中药的药性“谢老师,这段时间一直都在学习不同中药,我有点忘了什么是中药的‘药性’,能否请您解释一下‘药性’的深层含义,可以?”

谢老师接着又说:"药性,这个词在中医药领域有着悠久的历史。它最早见于《神农本草经》。书中原文是‘药性有宜丸者,宜散者,宜水煮者,宜酒渍者,宜膏煎者,亦有一物兼宜者,亦有不可入汤酒者,并随药性,不得违越。’"小王认真地记下每个词语,心生敬仰。

"结合现代药剂学的理论,用现代科学的语言来说,药性主要涉及到药材的一些理化特性,比如水溶性、醇溶性,还有它们是否适合干燥加工成丸或散剂,以及在汤剂中是否受热而导致有效成分的破坏或分解。这些都是我们研究药性的一部分。"

小王迅速记下这些关键点。

谢老师又说:"宋朝的名中医陈延之的《述用本草药性》、唐代的《药性论》和《药性本草》等都以‘药性’命名之本草,涉及的内容除以上方面外,还包括性味、毒性、七情配伍、君臣佐使、用药禁忌、炮制、用量确定及折算等。"

"还有一点," 谢老师继续说道,"到了明朝和清朝,出现的大批药性赋、药性歌括,则又多偏重于记述药物的四性和功用。所以,有部分学者认为药性理论有抽象药性、形性药性、向位药性、功能药性、综合药性、配伍药性、方剂药性、禁忌、采收理论、修制理论、制剂与剂型理论、服用理论及若干业已失传的药性理论。"

小王的脸上洋溢着兴奋,聚精会神地记录下这些内容,他感到这是一次珍贵的机会,可以从谢老师的口中学到无法在书本中获取的知识。