声明:本文依据权威资料融合个人观点编写,文末附有文献来源及截图证明,敬请查阅。

1995年,81岁的谷正文携干女谷美杏前往女婿的办公场所。

寒暄过后,谷正文突转态度,严厉询问女婿是否在外有第三者。

女婿被骤问,顿时愣住,无以应答,遂以公务繁忙为由,婉拒并欲离去。

他转身之际,谷正文迅速上前,抽出身后藏匿的刀,向女婿臀部连刺两刀。

女婿连连惨叫,无视自身伤势,迅速起身逃离。

救护车及时赶到,救了女婿一命。否则,特务谷正文的手上又将增添一条无辜生命的罪责。

“杀人与杀猪有何异同?”此乃谷正文之著名言论。

这位国民党特务系统中的恶名昭彰人物,自青年时期便以手段残忍闻名。毛人凤曾评价其:手段之狠,犹胜我辈。

【惊天阴谋:克什米尔公主号】

1955年春,香港启德机场跑道繁忙,飞机频繁起降。表象之下,一场惊心动魄的阴谋正悄然酝酿。

3月初,赵斌承返台,与毛人凤、谷正文共同制定计划,旨在刺杀周恩来。

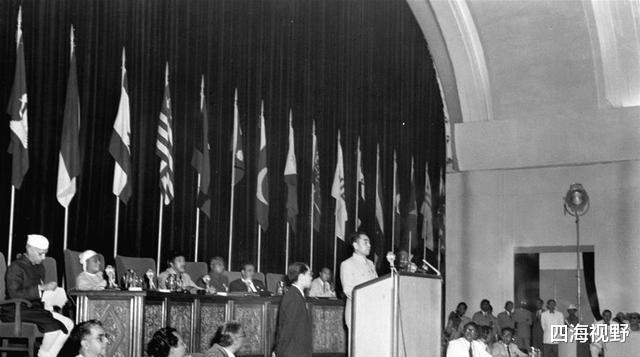

这年4月,周恩来作为中国代表团团长将前往印尼参加万隆会议,他不仅是国内的重要领袖,也是国际外交领域中具有重大影响的人物。

谷正文视此为搅乱中国大陆的良机,认为成功刺杀周恩来将致中国大乱,为国民党反攻大陆提供有利时机。

周恩来前往万隆途中,原计划在启德机场转机。然而,在此关键节点上,却发生了由国民党特务策划的针对周恩来的暗杀行动。幸运的是,由于周恩来临时改变了路线,此次暗杀最终未能得逞。这一事件充分暴露了当时国内外复杂多变的政治环境,也彰显了周恩来在面临危险时的冷静与智慧。周恩来赴万隆会议途中,在香港启德机场遭遇国民党特务的暗杀阴谋,所幸他及时改变行程,成功避开了这次危险,展现了其卓越的应变能力和对安全的敏锐洞察。

情报指出,“克什米尔公主号”4月11日9时将于启德机场加油,随后搭载周恩来及代表团前往万隆。

谷正文按计划指示赵斌承及特务陈鸿举执行暗杀。经筛选,陈鸿举选定启德机场清洁工周驹为最佳人选以实施计划。

周驹生活困苦,因父亲沉迷赌博致经济拮据。陈鸿举许以50万港币及台湾避风头为条件,却未透露暗杀对象。

在巨额利益驱使下,周驹接受了任务。4月11日早,陈鸿举领周驹至机场,周身着清洁工服,携水桶及清洁用具,内藏伪装牙膏的塑胶炸弹。

周驹借清洗飞机之机,把炸弹隐匿于机翼起落架缝隙。任务达成后,谷正文指令他即刻撤离机场,前往台湾以获取奖赏。

因检修,飞机延误数小时。中午12时许,已加满油的“克什米尔公主号”成功起飞。

下午6点30分,飞机在飞离香港四个多小时后,于北婆罗洲沙捞越附近上空爆炸并坠入海中,机上共11人,含中国代表团3名成员、5名记者及其他国家记者,全部罹难。

然而,命运常戏弄阴谋者。周恩来因缅甸总理之邀,数日前临时改道先访缅甸,从而避免了灾难,精心策划的阴谋落空。

该事件轰动全球,飞机失事后,香港当局即刻拘捕周驹之父,指称台湾特务所为。迫于舆论,当局随即对港内国民党特务组织进行全面清查。

面对舆论指责,谷正文无愧色,反驳道:“我岂是坏人?”其言辞坚定,逻辑直白,毫无退缩之意。

谷正文是坏人,十恶不赦。他为偏安“党国”及蒋介石“反攻大计”,牺牲十多条无辜性命,全然不顾国家前途命运。

事后,他继续坦然自若地生活,内心毫无愧疚与悔过之意。

谷正文视杀猪与杀人无异,毛人凤对此评价精准。令人意外的是,这位冷酷阴险、心狠手辣的大特务,早年竟是满怀爱国理想的青年。

【摒弃良知:从理想堕入黑暗】

1931年,在北京大学,郭同震是一位满怀理想的青年。那时,他尚未成为后来令人闻之色变的谷正文。

“九·一八”事变枪声响起,东北不再宁静,郭同震书生梦碎。为救亡图存,他放弃学业,决然加入学生爱国运动。

郭同震引领学生高呼抗日标语,参与示威活动,满怀共产主义憧憬与国家独立期盼。

在一二九学生运动中,他负责北平沙滩区中华民族解放先锋队,担任大队长职务。

命运轨迹多戏剧性。抗战前夕,郭同震执行任务时被国民党特务捕获,获释后他化身为特务,名为“谷正文”。

狱中,他因高官厚禄的诱惑而屈服,自愿沦为军统的爪牙。

相关史料显示,谷正文非北大学生,1935年已投身军统。其真实身份不论,他均为反复无常的小人恶人,此事实不受影响。

七七事变后,谷正文以国民党暗探身份,渗入共产党领导的北平学生剧团,辗转河北、山东等地,参与演出抗日宣传剧目。

于八路军115师中,他曾任战士剧社大队长,专职政治宣传工作。

不久,谷正文在一次敌后活动中被济南日伪当局俘虏,他随即变节,加入日伪军,成为伪军甲字1145部队宪兵队的特务。

抗战胜利,谷正文重返军统并受重用。

他获戴笠特任为北平特别勤务组组长,职责涵盖华北地区的情报收集与管理工作。

1946年内战爆发后,谷正文在北平指挥特务与地下党进行情报较量,他最自豪的行动是破获了代号“飞贼”的地下电台案。

谷正文曾招募飞贼段云鹏,人称“赛狸猫”,身手不凡。军统特务侦测到京兆东公街附近有可疑电台信号,随即谷正文指派段云鹏前往调查。

经数日隐蔽排查与监视,段云鹏成功定位中共北方局李政宣的秘密通讯电台。

1947年9月24日,段云鹏与特务潜入院子,捕获台长李政宣。经威逼利诱,李政宣叛变,泄露了诸多情报。

谷正文与特务部深入追查,掌握了中共西安情报组织详情,致44名地下人员被捕,另123人受牵连,其中不乏中共在国民党高层安插的高级将领。

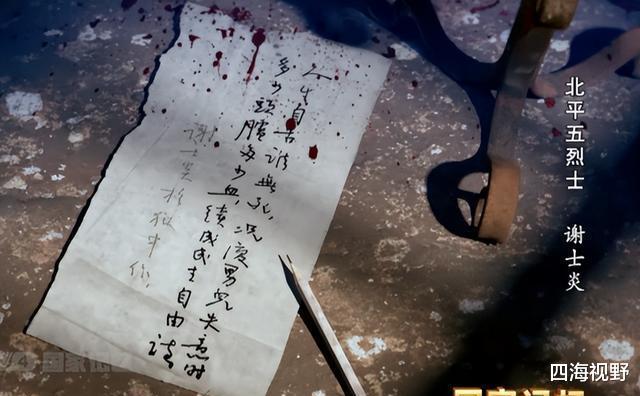

国民党第11战区司令长官部作战处少将处长谢士炎被捕并牺牲,其英勇事迹尤为感人。

谷正文自述不以貌取人,但初见谢士炎时,被其从容与凛然气势所震慑。

审讯室内,两名特务带着谢士炎,他眼神坚定,步伐沉稳,毫无惧色地走向审讯席,准备坦然面对审讯。

谷正文心中一紧,平日被称为“活阎罗”的他此刻失措,随即找了个缘由,迅速从后门离去。

次日,谷正文复审谢士炎,特地泡了杯咖啡给他,并言:“我习惯独享咖啡,唯遇欣赏之人,方愿共享。”

谢士炎未动咖啡,言:“若你在共产党,必为杰出情报干部。”此番对话,颇有青梅煮酒论英雄之风。

谷正文并非英雄,他仅意图从谢士炎处获取更多情报。

他凝视谢士炎,正色道:“作为领袖的得意门生,此事若发,后果或将不堪设想,你惧怕死亡吗?”

谢士炎坚决回答:“不,死亡威胁对我无效。于我而言,死亡仅分遗憾与不遗憾两种。”

你们可处决我,但会有更多谢士炎不断涌现,坚持抗争。

谷正文望着沉稳如山的对手,内心沮丧。他意识到,自己遭遇了真正的挑战者,一位意志坚定的革命者。

审讯持续中,谷正文用尽威逼利诱手段,但谢士炎坚守立场,未透露丝毫中共地下组织情报。

最终,谢士炎壮烈牺牲,临终前赠谷正文诗一首,诗云:

人生自始皆有终,无人能逃此定数。

男儿遭遇挫折时,情形更为艰难。

无数英魂洒热血,

谷正文称已忘该诗,但其慷慨壮烈之情,永载史册,铭记于心。

【烟云散尽:台湾岁月与孤独晚年】

1949年,国共内战接近尾声,国民党败退并失去大陆据点。蒋介石率国民党逃至台湾,该岛遂成其最后据点。

1950年3月,蒋介石复任“总统”,号召“反攻大陆”,同时指派谷正文为马祖岛“反共救国军”副总司令,专职情报与特务工作。

谷正文深知反攻大陆不可行,认为蒋介石提出的反攻口号,主要是为了维持表面的信心。

他深知,不树立此象征性目标,台湾人心将涣散,政权维持将更艰难。

谷正文建议蒋介石效仿明末郑芝龙父子,袭扰大陆东南沿海以制造恐慌混乱。蒋介石对此表示赞赏,认为此法是反攻大陆的有效策略。

谷正文即刻行动,建立秘密据点,招募从大陆流亡至台湾的地痞流民,施以特工与游击战术训练,以培养成潜入大陆执行破坏任务的“敢死队”。

谷正文策划后,大批“敢死队员”被派遣至大陆沿海城市,执行骚扰与破坏使命。

尽管这些行动成效甚微,谷正文却总能巧妙寻得所谓“战果”:数把锈旧步枪,或若干无实质意义的陈年文件。

他常将微小收获夸大为辉煌战果,呈报蒋介石,以此维系反攻大陆的表面期望,持续支撑其脆弱的信念。

谷正文表面上对蒋家父子表现出忠心,但实际上内心深处极为鄙视他们。

晚年,他著回忆录《白色恐怖秘密档案》,详述特务生涯,并对蒋家父子提出严厉批判。

他提出,蒋介石的主要问题在于不读书,不明中国历史的兴替,缺乏历史大局观念,故难以把握时代大势。

蒋介石决策时倾向于依赖直觉与个人经验,而非建立在对历史及现实状况的深刻理解之上。

小蒋在谷正文眼中难担大任,他认为蒋经国对中国历史文化匮乏,唐宋顺序不分,既无能力亦无见识,难以继承蒋介石之领导才能。

归根结底,谷正文迎合蒋家父子仅为求存之策,其本质乃无原则、无信仰之人,唯利是图,满心皆是权势与谋略。

其性格特质与长期的特务生涯相结合,导致他形成了严重的猜疑心理。

一次妻子为他泡茶,他欲饮时发现茶水中异物晃动,疑被加料,自此他变得小心翼翼,时刻提防。

他从不饮用他人之水,不接受赠食,收包裹时也谨慎检查。这种性格习惯,致使他晚年生活愈发孤寂悲凉。

他娶过四任妻子,但均因故离去。子女们也陆续离家,有的定居美国,有的在台湾各地成家,无人陪伴在他身边。

晚年,谷正文仅余无血缘干女儿谷美杏相伴。他多留在台北老屋,沉浸书海,撰写回忆录,以笔墨重温昔日权势与辉煌。

2007年1月25日,谷正文在台北医院逝世,享年97岁。

【结尾】

谷正文一生作恶,为追求权力和生存,背弃了个人理想与国家,沦为叛徒。

他每一步都踏着鲜血与罪恶,却无悔意。其才智本可造福国家人民,却偏要选择制造死亡与恐惧。

谷正文一生恶行累累,却未受应有惩处,这反映了历史的真实与无情。

历史上,众多如谷正文般的人物,在风云变幻后终得善果,尘埃落定,结局圆满。

历史剧终,如何实现真正正义?无法追问每个恶人结局,但可铭记无辜者冤屈。铭记冤屈,是追求正义之路上的重要一步。

真正的恶人或能逃脱制裁,我们更应坚守良知与信仰。唯其如此,正义的火焰方能在历史长河中持续燃烧,永不熄灭。

【参考:】

《白色恐怖机密记录》——谷正文,该书详尽记载了白色恐怖时期的隐秘档案,由谷正文整理,内容逻辑清晰,用词准确,保留了事件的真实面貌。

《谷正文特工生涯揭秘》载于《海内与海外》2006年第4期,深入剖析其作为特工的经历与档案,保持原文逻辑与用词精准,无冗余表述。