1998年,导演侯孝贤凭借影片《海上花》入围戛纳电影节主竞赛单元,荣获当年台湾电影金马奖评委会大奖,并被法国《电影手册》杂志列为年度十佳第一名。该片改编自韩邦庆的吴语小说《海上花列传》及张爱玲为其撰写的国语“翻译版”。这部看似描写青楼女子的风月小说,实际上是以上海租界中的妓院生活为蓝本,展现了晚清官场与商界的社会风貌,构成了形形色色的上海众生相。侯孝贤坦言,这部小说击中他的正是动荡时代中“日常生活的况味”。

《海上花》侯孝贤(1998)

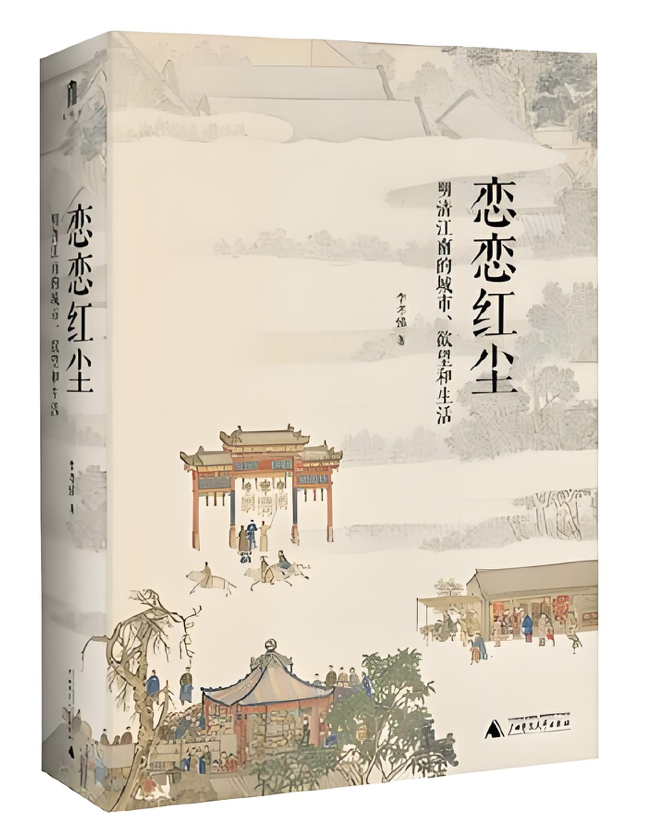

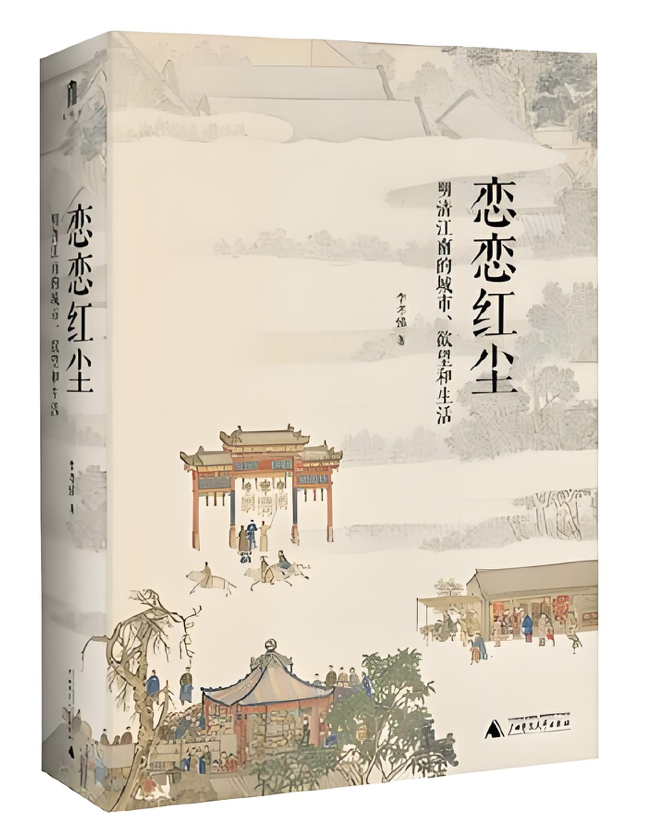

倘若为《海上花》所呈现的活色生香的江南生活寻找精神脉络和文化图谱,李孝悌的这部《恋恋红尘:明清江南的城市、欲望和生活》便能提供最好的答案。这部书虽然是历史学著作,但作者细腻的笔触仿若侯孝贤凝练而悠远的镜头语言,带领我们缓缓进入明清时代江南城市的浮华逸乐与仕子文人的兴亡遗恨之中。

《恋恋红尘:明清江南的城市、欲望和生活》

李孝悌

广西师范大学出版社/2022年

李孝悌,曾任台湾“中研院”历史语言研究所、近代史研究所研究员,现为香港城市大学中国文化中心主任,在哈佛大学攻读博士学位期间曾师从史华慈、孔飞力等美国著名汉学家。他长期致力于明清时期大众文化及物质生活史的研究,其代表作《清末的下层启蒙运动:1901-1911》《琐言赘语:明清以来的文化、城市与启蒙》等,都是围绕这一主题展开。而《恋恋红尘》则是作者从新文化史的研究视角出发,以大量文集、戏曲、民俗、图像等史料为基础,一方面,通过对冒辟疆、王士禛、袁枚、郑板桥等人的个案研究,描绘明清文人的城市生活、文化身份及内心世界等诸多面向;另一方面,则是从城市普通人的世俗生活切入,揭示边缘及下层的巨大社会潜能,展现了自明清以来普罗大众的情欲世界,建构了一座座江南的“欲望都市”。

新文化史:历史的幽微之境

1970年代,人文学科在后现代主义的影响下经历了“文化转向”的学术思潮,历史学也不例外,“新文化史” 的研究应运而生。所谓“新”,是相对于现实主义史学模式下的文化史而言的,从内涵到方法都呈现了新的风貌,其中不乏对人类学的借鉴。文化是由人编织的意义之网,而人类学的任务就是要解释贯穿于研究对象活动中的文化结构,深描行为发出者眼中的意义。历史学家加以借鉴,更加关注语言、文本以及叙述结构在历史事实的描述中所发挥的作用,并给予历史行动者以声音和主体性。从某种角度来看,新文化史的核心概念就是“对仪式符号的诠释”。

李孝悌

《恋恋红尘》正是循着新文化史的研究理路,对明清时代的江南地区的士人文化与大众文化进行的了深入研究,以个案为参考框架,探索中国地方社会里反复出现的主轴和要素。本书首章对近年来台湾学者有关明清新文化史的研究进行了详细梳理,以逸乐、城市、宗教、士人生活、商人文化等为主题,综述了台湾“中研院”支持下的“明清的社会与生活”专题研究的成果。研究者们放弃了过去对长期趋势或宏大历史图景的研究,转而对个别区域、独特个人历史展开深描与叙述,同时更加关注文化、族群、人物、时空的差异性和独特性。这些实证性的研究,不仅提供了许多新鲜的研究视野,呈现了多元而丰富的历史视角,其构建的解释框架也让我们重新审视现有史料的新价值。

孔尚任《桃花扇》

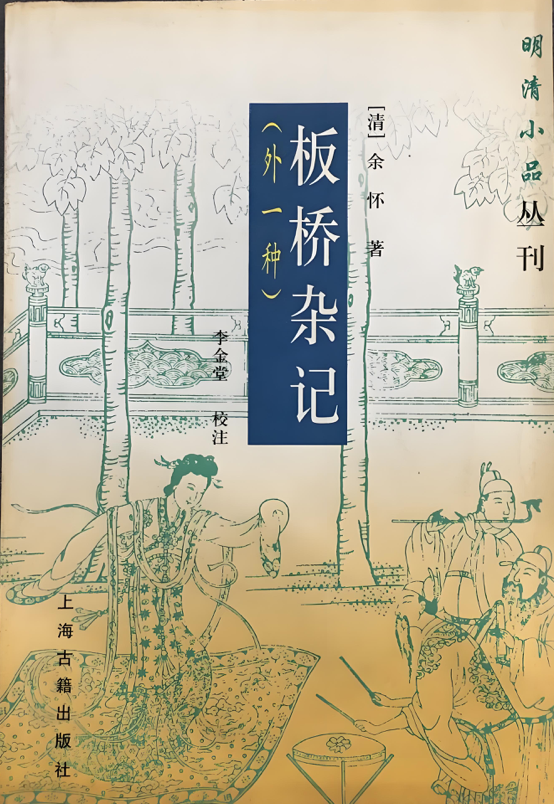

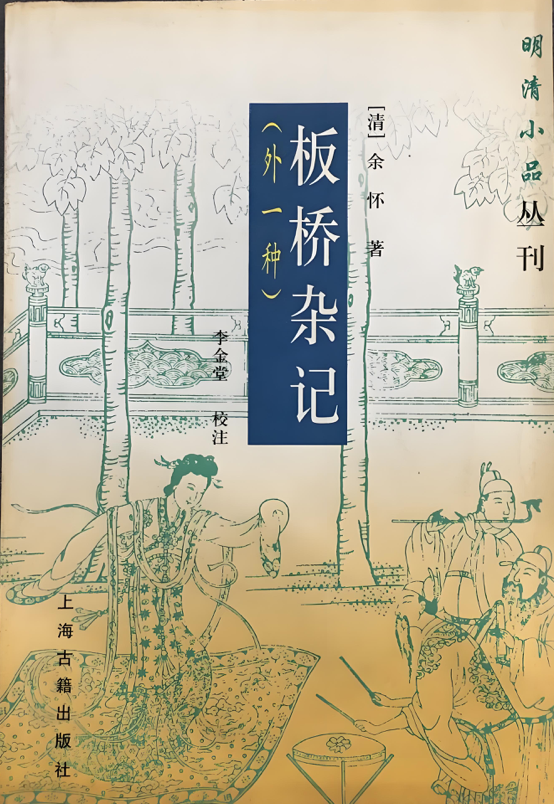

《恋恋红尘》中第二章“桃花扇底送南朝:断裂的逸乐”可视为新文化史视角下的一个研究范例。作者以孔尚任的《桃花扇》为底本,辅以余怀《板桥杂记》、历代文人对《桃花扇》的批注文本等相关史料,还原了明末南京城市生活的场景,再现了动荡时代中一个繁华都市的骤然断裂。《桃花扇》被誉为中国四大古典悲剧之一,故事讲述了晚明时代复社文人侯方域与秦淮歌妓李香君悲欢离合的情感纠葛。虽然是以男女情事写国家兴旺,孔尚任却在撰写该剧时进行了大量的史实考据,以至于后世常以戏文为信史。《桃花扇》也因此成为文学家与史学家共同关注的焦点。本书此章节的重点并非《桃花扇》文本本身,而是剧中另一个主角——南京。作者给予南京这样的定位:

和其他南方城市相比,南京由于其规模和位阶,而能吸引更多的物质和人力资源,以成就其城市的繁荣富庶。秦淮河的妓院,更成为南京逸乐生活的重要源头。太学、贡院和妓院同处一地,一方面制造了更多名士风流的轶事,另一方面让秦淮河成为广受士大夫记叙的欲望的象征。金陵因此承载了最多甜美、放荡的记忆,成为一个逸乐之都。

明朝的南京城

《南都繁会图》局部

南京这座城市,千年以来就与“亡国”的意象有紧密关联,它特有的“颓废”气质是中国传统文化发展到极致所呈现出的面貌,与晚明江南商品经济的繁荣和文化的解放有着密切的关系。南京素有“十朝都会”之称,其城市发展在不同历史时代都受制于政治的驱动,从而形成了南京独特的城市性格。这种城市性格也影响了生活在其中的人,尤其是士大夫阶层的行动模式。明末的南京既是党社之争的政治中心,也是充满欲望的繁华都市。士大夫们的生命历程同一个朝代的兴亡、一座城市的兴衰紧紧相连。这种政治与逸乐的交织、颓靡与兴亡共存的巨大落差,经由《桃花扇》的艺术性锤炼,如史诗一般流传后世。

《金陵图咏》之《青溪游舫》

本章中,李孝悌以《桃花扇》为底本,通过孔尚任的文学化描述和其他史料的辅助,探索了秦淮河、旧院、国子监、三山街书店、太学等地的人情风貌和生活细节,重铸了南京这座城市的多重历史面向。如旧院名妓们的吃穿用度,并非普遍想象中的极尽奢华,而是追求“淡雅朴素”,对身体的清洁和芳香更加讲究。因而,晨起沐浴、午后买花成为日常生活最重要的事情。茉莉、剑兰、佛手、木瓜等都是旧院一带备受欢迎的好物。除了香薰品外,旧院商业街上还出售名酒、佳茶、糖果、小菜还有各种乐器。为取悦旧院名妓,来访的客人往往不计价格,买来作为赠礼。不仅是旧院,秦淮河旁的水榭、河房也是文人雅集的梦土仙境,从钓鱼巷河房到丁家水榭,一路都是佳人才子的欢歌笑语伴着秦淮河畔的旖旎风光。南京也由此被余怀称作“欲界之仙都,升平之乐国”。

余怀《板桥杂记》

在叙事方面,《桃花扇》既提供了一个宏大的政治史叙事框架,又记录了一座城市的历史,残酷的政治斗争和城市特有的文化风貌环环相扣,紧密交织。旧院与秦淮的欢愉转头成空,士人命运与南京的颓败,却因为朝代的衰亡,意外地得到道德的救赎,李香君与侯方域的情感纠葛因而显得格外悲戚苍凉。《桃花扇》让“诗”与“史”在南京这个巨大的容器中产生了足以传世的互文效果。

孔尚任

新文化史研究因其脱离的宏大叙事体系,呈现出零散、孤立的状态,再加上过于“碎片化”的研究方式而常常遭遇非议。但是,作为一种新的研究方法研究体系,新文化史带给历史学的贡献不容小觑。新文化史的研究包罗万象,从日常生活到社会记忆,从物质文化到节庆仪式,从身体性别到情感心态,其内容涵盖之广泛、关注视角之精微,都是传统史学无法相比的。此外,传统的实证主义史学要求史学家分析和写作中不带任何偏见,不能掺杂个人情感,保持研究的客观性。而新文化史学者则在文化相对主义中发现了主客观平衡的可能性,不再把研究对象仅仅看作等待被分析与拆解的事物,而是采取主体研究法,把历史事件、文献史料作为一个由文化与社会共同构建的文本,史学家由此与研究对象展开互动对话。由此,新文化史打开了历史研究的另一扇窗,让读者可以看到人类历史中的幽微之境,以及更丰富的生活细节。

逸乐:作为一种价值

“逸乐”是《恋恋红尘》中重要的关键词,李孝悌坦言,“逸乐”最能代表他的学术志向。他阐释“逸乐”包含的双重含义,“一是用来呈现作为研究对象的明清文化的一种面貌——在明清士大夫和民众的生活中,逸乐是一个不容忽视的因素,甚至衍生成一种新的人生观和价值体系;二是提醒我们这些研究者,要正视‘逸乐’作为一种价值观、一种分析工具、一种视野以及一个研究课题的重要性。”传统的历史研究以政治史、思想史为主流,而主流史学对于中国历史的写法太过森严,从而忽视了中国传统文化丰富性。“倘若我们囿于传统学术的成见或自身的信念,只愿意关注内圣外王、经世济民或感时忧国这类大的议题,那么我们对整个明清历史或传统中国文化的理解势必是残缺不全的。”具体到明清士大夫阶层的研究时,李孝悌说:“在习惯了从思想史、学术史或政治史角度,来探讨有重要影响的历史人物后,我们似乎忽略了这些人生活中的细枝末节,在形塑士大夫文化中所扮演的重要角色。其结果是我们看到的常常是一个严肃森严或冰冷乏味的上层文化。缺少了城市、园林、山水,缺少了狂乱的宗教想象和诗酒流连,我们对明清士大夫文化的建构,势必丧失了原有的血脉精髓和声音色彩。”

冒辟疆

《恋恋红尘》的第三、四章分别探讨了冒辟疆的遗民生涯和宗教生活。明朝灭亡时,三十四岁的冒辟疆放弃昔日少年名士、风流贵胄的身份,隐退到故乡的水绘园中,度过半生的遗民生涯。冒辟疆是晚明文人的一个特例,他能同时保有遗民的气节和精致的文化生活,不仅能与爱妾董小宛享受一段才子佳人的美好岁月,而且在自己的水绘园中重建了一个笙歌不断、访客川流的乐土,让明末江南的风华声教得以赓续。在宗教信仰方面,冒辟疆的生命历程呈现出儒生与宗教、道德与神怪、现实与超自然、善行与神迹的对应关系。通过对冒辟疆诗文记录等相关史料的解析,作者总结了他几次奇特的宗教体验,包括拜关帝求得姻缘签诗、参与赈灾中重病却被阴司所赦、受梦兆指引以善行化解危机等,冒辟疆作为儒生的现实关怀与超自然神秘力量始终相互交织。总的来看,儒家的道德信念、士绅的现实关怀、超自然的神秘信仰,极耳目声色之娱的山水、园林、饮食、男女与戏曲,共同构成了冒辟疆的日常生活和文化生态。

王士禛

此外,第五、六、八章分别以王士禛、袁枚和郑板桥为研究对象,呈现了明清时代士大夫多元复杂的精神面貌和生命状态。王士禛能成功地履践作为儒生入世的政治理想,在官员与文人的身份之间任意切换,他能与前明遗老打破政治对立,跨越朝代、地域、阶层,甚至性向的差异,成为扬州文人交际圈的核心;袁枚放弃仕途,寄情于士大夫日常生活的各个方面,修建随园,礼赞情欲,研究美食,写作志怪,探索着18世纪中国社会中未被专制与礼教钳制的私密领域;郑板桥体验过下层文人的困顿,依靠扬州盐商的支持,成就他的书画艺术及其商业价值。他对扬州都市生活的疏离与感伤、对商品经济的批判与依赖,都显现了一个文人对商业社会“恨却离不开”的复杂心态。不同于传统史述中的士大夫形象,李孝悌笔下的明清文人呈现出立体而丰满的人物性格,生动而多样的生命形态。

袁枚《随园食单》

除了个案中明清士大夫,大众文化中的“逸乐”也是作者关注的话题。第七章以《霓裳续谱》《白雪遗音》和《缀白裘》等文本为基础,构建了18世纪中国社会底层中存在的活泼奔放、颠覆搞笑、充满官能欲望的嘉年华,特别是以女性视角为主体的繁复多端的情欲世界;第九章则已《点石斋画报》《良友》等晚清民国的杂志报刊为史料基础,探讨上海由传统向现代递变的过程中的城市生活和大众娱乐。从画报内容的衍变到戏曲戏剧的改良,进一步观察上层主流思想与城市通俗文化之间的互动关系。

《良友》画报封面

关于“逸乐”的话题,李孝悌一直秉持“主流之外”的观点,即“如何发掘出非主流、暗流、潜流、逆流,乃至重建更多的主流叙述”。他认为,“在官方的政治社会秩序或儒家价值规范之外,中国社会还存在许多异质元素,潜藏着一个不同于人们固有印象的文化世界,而这股文化的潜流在晚明的江南地区体现得尤为明显。”新文化史的研究应该“去除缠绕于中国史研究的刻板观念,深入探索那些颇具魅力却被学界有意无意忽视的文化要素。它们漂泊于庙堂之外,也鲜少为人所了解”, “不妨换一个面相,倾听被主流声音遮盖了的复调”。

电影《海上花》

电影《海上花》中令人印象深刻的是片名出现前那个八分钟的长镜头。镜头忽左忽右地缓缓横移,游走于青楼夜宴之间。那或循声而去,或随人而动的幽灵式的镜头,在游弋中持续变换视角,微妙地展现了人物间的等级与权力关系。宾客们推杯换盏、划拳饮酒,昏黄的烛光似乎让本该流动的时间变得浓稠而绵长。那种时间的延宕和凝滞,仿佛也出现在《桃花扇》的秦淮河畔、冒辟疆的水绘园、袁牧的随园、郑板桥诗文里的扬州。无论17世纪的南京、18世纪的扬州,还是20世纪的上海,似乎都被《海上花》中充满生活质感的情绪蒙太奇所包裹。《恋恋红尘》中那些生动而真实的市民生活,才子佳人式的传奇故事,展现了隐藏在城市深处和历史尘埃里的生活真相,也不断丰富着我们对历史与文明的想象。