清朝晚期,福建人张义方流落河南,后面竟然成了中牟县首富,他的发家据说是遇见一位贵人。

福建之地,自古就有“八山一水一分田”之称,在农耕社会,普通百姓生存尤为艰难。

张义方年轻的时候,就跟许多贫苦人家的孩子一般,从福建远赴河南中牟县,欲寻访自己做生意的亲戚,学做买卖混个营生,这也是闽商为何遍布天下的缘由。

然而世事难料,待他抵达之时,亲戚早已搬迁至别处,不知去向。欲要回家,中间隔着千山万水,况且,回到家就能有活路不成?

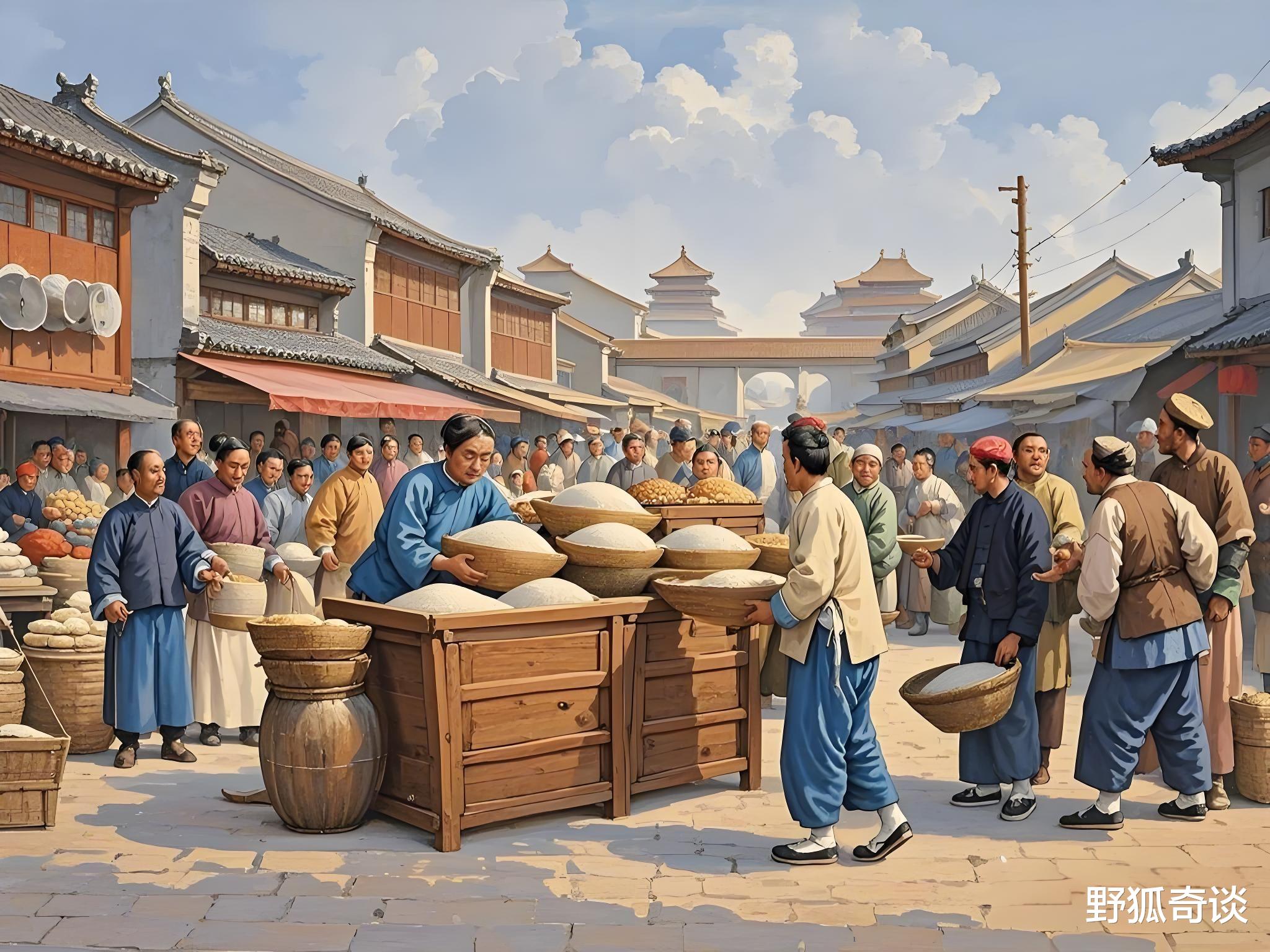

日子一天天过去,随着盘缠耗尽,生活开始陷入绝境。张义方咬咬牙,将自己的衣物行囊全部变卖了,换得一万多文钱。凭借这笔钱,他在市集中开了一家小小的星货铺。

所谓星货铺,就是古时的便利店、小超市。

《李济翁资暇集》中说,之所以叫星货铺,乃是因为店内货物琳琅满目、罗列繁杂,犹如暗夜繁星也。

门面虽小,却足以遮风挡雨,利润虽薄,总不至于流落街头。

某日,店里进来位五十余岁的客人。

此人自称姓梁,操着闽地乡音。张义方又惊又喜,攀谈之下,果然都是福建老乡,两家离地还不远。

此后,二人时常往来,时叙桑梓之情,关系愈发亲近。

时日一久,梁老乡见他为人忠厚老实,便有心帮他一把,于是问道:

“你经营这星货铺,整日忙忙碌碌,所获不过蝇头小利,怎能维持长久生计?不知你在福建时,曾从事何种营生?”

张义方长叹一声,回道:“我在老家曾在药铺里当过学徒,前后也有好几年。”

梁老乡眼睛一亮,接着说:“既然如此,那你开一家药铺卖药,不比这星货铺强多了?”

张义方听后,虽觉有理,却面露难色,叹道:“您说得在理,只是开药铺门槛太高,我苦于没有足够的本钱。”

梁老乡爽朗一笑,拍了拍他的肩膀道:

“钱的事都交给我,你只管负责经营。咱们一同开家药铺,往后若有盈利,咱们平分。”

这可不是笔小数目,张义方听罢一笑而已。

没想到第二日,梁老乡竟然再次登门,拿出上千两银子摆在桌上,把张义方看得目瞪口呆。

说完没几句,梁老乡转身离店,对他道:

“药铺的事就拜托你了,我如今有事要回福建,他日咱们再相见。”

张义方心中又是感激,又是震撼,一时竟然作声不得,只是默默看着他离去。

因为这笔雄厚的启动资金,张义方在中牟县顺利开启了药铺。

后面,凭借他当学徒时刻苦勤学的药理知识,以及童叟无欺的待客之道,前来买药的人络绎不绝,门槛都快被踏破了,药铺生意十分红火,利润丰厚,达到了三倍之多。

不仅如此,张义方为人还极其细致,哪怕是一文钱的交易,也必定详细记录在册。每到年终结算之时,他都将利润一分为二,心中默念:“这家药铺是我与梁君共有的。”

然而,时光流逝,一年又一年,那位天使投资人梁老乡却始终没有再出现。

十年后,已成一方富商的张义方,决定回福建老家一趟。一来衣锦还乡,将父母接过来享福;二来,他要找到梁老乡,奉上他应得的投资回报。

回到福建后,他四处打听,可终究还是没能寻到那位梁老乡的踪迹。如此几个月后,无奈之下,张义方只能失望而归。

回到中牟后,他常常感叹:“我该如何报答梁君的大恩大德啊?”

经过深思熟虑,张义方决定,每年都将梁君应得的那份利润,单独储存起来。不仅如此,他还在药铺门口张贴告示,表明自己要大行善举。

自此,但凡有人生病,他免费送药;有人不幸离世,他出资帮忙料理后事;遇到饥寒交迫之人,他慷慨地提供衣食。每逢大灾之年,他更是开仓放粮,赈济灾民。

就这样,张义方坚持行善数十年,从未有过一丝懈怠,成为中牟县有口皆碑的张大善人。

而随着时间的推移,因为他的善举口碑,张义方经营的药铺生意反而越来越红火,分店几乎开遍河南全省。其家富裕昌盛,称得上中牟首富。

再后来,他的儿子还考中同治元年的进士,进入翰林院为官。眼看张家荣华富贵,烈火烹油,乡人却无人眼热,纷纷欢喜赞叹,这是张家多年来行善积德所获的福报呀。

只是那位神秘的梁老乡,自那日离去后便如人间蒸发一般,究竟发生了什么,自然也无人知晓了。

如果你喜欢古代志怪故事,敬请关注:野狐奇谈。