声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为便于理解部分情节存在“艺术加工”成分。喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。

清晨六点的闹钟响起,他却像被五行封印了一样,怎么也起不来。

不是懒,是没劲儿!每天都像“泄了气的皮球”,喝再多的鸡汤也补不回来。难道“气血不足”真的只是个听起来温柔无害的词?

别急,今天就送您一个“宝贝”,每天煮水喝,调气养血,强身健体,保你“强到没朋友”!

气血不足:不是小毛病,是健康隐患

在中医里,气血是人体生命活动的根本。气是动力,血是营养,气行则血行,血足则气旺。

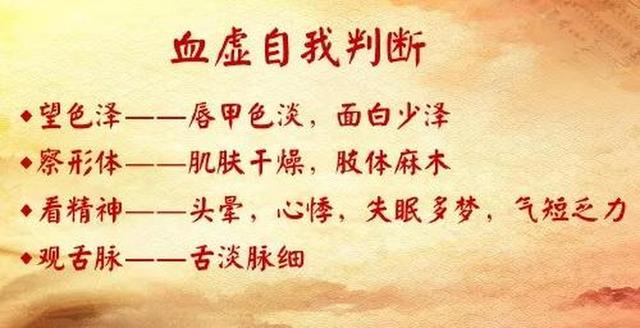

可现实中,很多人并不把“气血不足”当回事,直到出现头晕乏力、失眠健忘、脸色苍白、手脚冰凉,甚至女性月经不调、男性阳痿早泄,才开始慌了神。

据中国中医科学院发布的《中医体质分类与判定》数据显示,中国约有超过37%的人群存在气血两虚的表现,其中中老年人群比例更高达50%。

这不是某一个人的问题,而是社会整体健康状态的一个缩影。

气血不足,归根结底是身体“动力系统”和“供养系统”的双失衡。更严重者,若长时间得不到调理,还可能诱发心脑血管疾病、免疫力低下、内分泌紊乱等问题。

所以别再把它当作“亚健康”的挡箭牌,气血不调,一定要引起足够重视。

医学研究告诉你:气血是可以“喝”出来的

现代医学并不否定气血的概念,只是用更系统的语言来解释它。

血液循环、红细胞数量、血红蛋白浓度、心肺功能、神经内分泌调节,这些都可以反映一个人气血的状态。

《中华实用中西医杂志》2021年第34卷第9期中提到,一项由北京中医药大学主导的临床研究显示,通过每天饮用由当归、黄芪、红枣、桂圆、党参组成的“补气养血汤”,连续服用30天,受试者在疲劳评分、红细胞数量、睡眠质量等方面均有显著改善,其中疲劳感下降了约42%,红细胞提升约8%。

这不是神话,而是通过科学实验验证的“传统智慧”。

送您一个宝贝:补气养血水,简单实用,人人能煮这个“宝贝”不是神秘药丸,也不是昂贵补品,而是一杯可以每天煮来喝的水。

配方很简单:黄芪15克、当归10克、红枣5枚(去核)、桂圆5枚、党参10克。

将上述材料放入砂锅,加水1500毫升,煮沸后小火煮30分钟即可。

可分两次饮用,一早一晚。

这一方子来源于《医宗金鉴》和临床经验的结合,在多个三甲医院的康复科、老年病科广泛使用。

特别适合久坐办公室、长期熬夜、产后恢复、体质虚寒的人群。

需特别提醒:高血压、糖尿病、孕妇请在医生指导下使用。

身体如有发热、炎症期、湿热体质者暂不适用。

实际案例:从“早上起不来”到“晚上不想睡”

在江苏省人民医院的一次中医门诊中,有一位45岁的女教师,长期感到疲惫不堪,起床困难,课上讲课声音发虚,晚上失眠多梦,脸色发黄。

她原以为是更年期到了,结果经过血常规检查,发现她的红细胞数量和血红蛋白浓度都偏低。

医生建议她配合食疗,每天早晨饮用上述“补气养血水”,并配合适当的运动和作息调整。一个月后,她不仅气色明显改善,精力也提升了许多。

她笑称:“以前是早上起不来,现在是晚上不想睡!”这个结果也得到了医院后续随访数据的佐证,红细胞数量从3.5×10^12/L提升至4.1×10^12/L,血红蛋白从108g/L提升至122g/L。

这说明,调养不是虚的,科学的方法能让身体“开机”重启。

如何远离气血不足,关键在于“养”而非“补”补药再多,若生活不调,终究是“扬汤止沸”。

真正的养生,是日常点滴的积累。

首先,作息规律尤为重要,中医讲“阳气生于寅”,早睡早起是气血运行的保障。

其次,饮食宜温补,忌冷饮生食,尤其女性在经期、产后、流产后,气血大耗,更要注意调养。

再者,适当运动不能少。传统八段锦、太极拳,现代快走、慢跑,都是激活气血的好方法。

运动不是为了流汗,是为了让血液流动起来。

最后,心情调节也非常关键。

情绪低落、焦虑紧张也会导致“气滞血瘀”,尤其在现代社会压力巨大的背景下,学会情绪管理就是在“养气养心”。

医者仁心:不仅是治病,更是唤醒自我健康意识在临床中,医生们越来越发现,人们对健康的忽视往往不是因为无知,而是因为“等病来才行动”。

这正是最可怕的。

健康从来不是医院的责任,而是每个人自己的使命。

一杯水、一碗汤、一个觉、一次运动,也许不能立刻让人脱胎换骨,但它是身心修复的起点,是自我尊重的体现。

正如老话说:“人活一口气,树活一张皮。”气血充盈,才是人真正的底气所在。

结语:调气养血,从今天这杯水开始“气血不足起不来”,不只是调侃,它是身体发出的求救信号。别再拿“年纪大了”“压力大了”当借口。

每天煮一壶水,喝进去的是草药,滋养的是身体,改变的,是生活的质量。

愿每一位读到这篇文章的人,从此不再做“起不来”的人,而是能量满满、笑容灿烂地迎接每一个清晨。

参考文献

1. 《中华实用中西医杂志》2021年第34卷第9期,《补气养血汤对慢性疲劳综合征患者临床疗效研究》,北京中医药大学。

2. 中国中医科学院,《中医体质分类与判定》国家标准实施指南,2020年版。

3. 江苏省人民医院中医科病例随访档案(2022年12月至2023年3月),内部文献资料。

4. 《中医基础理论》人民卫生出版社,第七版,2021年,主编:王永炎。

以上内容仅供参考,如有身体不适请咨询专业医生,喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医生