1953年夏,罗荣桓因长期劳累,身为人民解放军总政治部主任及总干部管理部部长,被迫中断军队改革工作,前往北戴河疗养院休养。

尽管北京正热切规划国家建设目标,但这些对罗荣桓而言如同窗外风景,无关自身,令他深感焦虑。

幸运的是,彭老总当日抽空探病,使他得以了解一些工作内容。

然而,出人意料的是,罗荣桓对彭德怀在百忙中仍关心其病情的行为却动了怒。

谈及激动之时,直接面对彭德怀严厉批评:你已糊涂至极。

何事令罗荣桓如此激动?为何对探病的彭德怀大发雷霆?

【苏联顾问,就是要“顾”我们的“问”】

1949年6月,毛主席在《论人民民主专政》中宣布新中国将向苏联“一边倒”,视苏联共产党为“最好的先生”。此后,这一方针渗透于新中国的治国理政及中国人民解放军的建设。

1949年8月,经刘亚楼等中共代表努力,苏联助新中国建6所航空学校,派878名专家,售400余架飞机,助力中国空军建设。

两个月后,84名苏联海军专家抵达沈阳,由克洛契柯夫领衔,旨在增强大连海军学校的教学与训练体系。

此后,为加强总参谋部建设,代总参谋长聂荣臻聘请尼哥尔斯基为顾问。同时,负责总政、总干工作的罗荣桓也聘请了苏联顾问,以指导相关工作。

建国初期,苏联顾问广泛参与中国人民解放军的各项工作,可以说他们在各个领域中均占据了重要地位。

据不完全统计,苏联当时向中国派遣的顾问约1000人,任期数月至四五年不等,多在中国机关院校任职,其中空军与海军部门苏联顾问人数最多。

然而,对当时众多中共干部而言,“洋顾问”的加入未必是好事。

1950年11月,中央着手筹建陆军大学之际,刘伯承表达了自己的忧虑。

周恩来为建好陆军大学,寻访刘伯承,告知其毛主席已聘苏联顾问协助。

闻此言,刘伯承即刻忆起红军岁月,彼时共产国际所派遣的军事顾问之事浮现在脑海中。

刘伯承向周恩来建议,希望中央能更改对苏联人的称呼,由“顾问”改为“专家”,以更准确地表达他们的角色。

刘伯承解释称:“顾问仅针对我们的问题提供意见,相较于专家,其立场不够独立超脱。”

顾问之意,需我们有所顾忌;相比之下,专家言论则较为直接,没那么多繁琐的讲究。

专家建议可自由选择是否听取,而顾问意见若不被采纳,可能会影响到“中苏友好关系”的维系。

事实上,刘伯承精准揭示了当时中方将领与苏联顾问间复杂而微妙的关系本质。

其中,即便是总司令彭德怀也未能避免。

【不可取的“一长制”】

1952年4月12日,彭德怀因头部脂肪瘤在北京医院以“王校长”之名接受手术。他此前因病回国,而朝鲜战事正紧,这位久经战场的老将不得不接受此治疗。

他的病情不重,出院后于中南海永福堂休养,由中央办公厅安排。期间,中央商讨了彭德怀自朝鲜归国后的工作安排。

政治局会议决定,彭德怀重新担任军委副主席及总参谋长职务。

1947年首次卸任后,他再次进入统帅部,这是他的第二次回归。

彭老总早在1937年红军改编为八路军之际,已表达不愿再从事军事工作的意愿。

总参谋部以工作繁重著称,任务艰巨且复杂,需高效协调与处理各项军事事务,确保指挥顺畅与战略部署精准。

原总参谋长徐向前就职不久因病离职,接任的粟裕将军本就体弱,上任后病情加重。连代理此职的聂荣臻也因工作繁重,一度累至昏倒。

显然,能胜任总参谋长之人,不仅需具备卓越的军事素质,更需拥有强健的体魄,此二者缺一不可。

彭德怀年岁已高,但身体强健,故而需再次肩负起这项军事重任。

彭德怀面临中国军队改革新阶段,50年代,苏联顾问遍布中国军事系统,其对中国军队的影响具有双重性。

积极而言,苏联顾问的参与促进了人民解放军军事现代化的进程。

改变了解放军单一陆军的状况,使我们建立了全面的海军与空军体系。

在机构编制上,该模式为我军树立了优秀典范,推动中国人民解放军向正规化方向大步前进。

然而,“一长制”体现了积极与消极并存的现象,是其中的典型例子。它既有正面作用,也存在不足之处。

“一长制”原为苏联企业所采用的一种领导制度。

简而言之,企业设一名大领导,负责全面统筹企业工作。

该制度优点为权力集中,能加速企业统筹,缩减决策讨论,简化管理,迅速扩大生产规模。

相对地,这种做法的缺点明显:权力过分集中使领导者地位关键,一旦决策失误,将导致整体失败。

50年代,苏联军队实行“一长制”,废除了政治委员制度,各级军队仅设一名领导干部。

来中国后,许多苏联顾问多次向彭德怀建议,期望中国军队能采纳单一首长制。

1953年上半年,经苏联顾问多次提醒,彭德怀对该制度产生了兴趣。

因此,他向疗养的罗荣桓传达此消息时,罗荣桓异常激动,指责他过于糊涂。

【罗荣桓的反对,原因很简单】

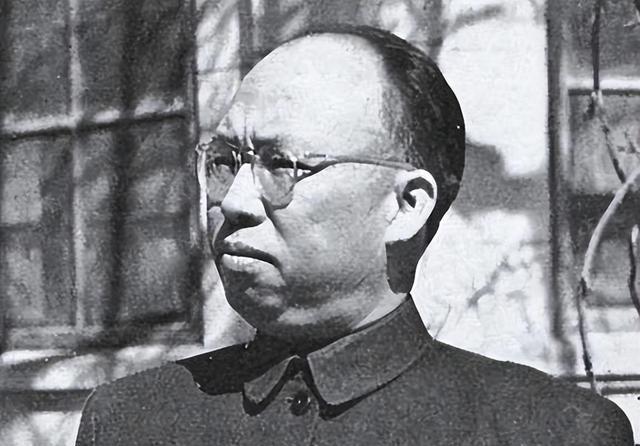

罗荣桓乃我军政治工作资深将领,深谙政治指导员、教导员于军队中的关键作用。

因此,彭德怀提出“一长制”时,他立刻指出,此提议源于部分人认为政治工作已过时,政委作用减弱,故而有推行“一长制”的想法。

若付诸实践,井冈山时期传承的政治工作传统将面临丢失的风险。

罗荣桓的忧虑聚焦于我军建设方面,涵盖了队伍发展的多重考量。

政委制度源于秋收起义失败后的“三湾改编”,由毛主席总结提出,核心为在连队建党,确保党对军队的绝对领导,同时终结了旧军阀时代的雇佣关系。

紧密团结部队与党,铸就了有信仰、有信念、坚不可摧的铁血军队。

我党“双首长制”与“一长制”的具体差异,源自国民党蒋介石部队的体制对比,两者在组织结构上有明显不同。

党代表制度起源于国民党黄埔军校,其设立初衷为区别于旧军校,故增设党代表与政治部。

黄埔军校首任政治部主任为戴季陶,而政治工作中表现最优且最为人熟知的主任,则是我们敬爱的周恩来总理。

大革命时期,叶挺独立团的党代表制度最为完备。

这支超过2000人的队伍里,成员多为共产党员及共青团员。

这些人按营建党小组,怀揣崇高革命理想,高度执行团部领导指示。党性与军令并重的管理下,叶挺独立团在北伐战争中脱颖而出,成为铁血劲旅。

同期军阀队伍与之形成鲜明对比,相比之下显得截然不同。

他们无主义、无理想,视战争为争夺私利,被民众视为兵痞。蒋介石麾下部队,则凸显了“一长制”的缺陷。

两人分析后,彭德怀认为自己过于武断,对此事极为重视,决定返回深思,并修改自己的提议。

最终,彭德怀于会议上主张维持政委制度不变。

事实验证,罗荣桓具备的政治洞察力准确无误。他的预判与实际情况相符,证明了其政治判断的正确性。

接下来四年,苏联顾问向中国提出多项不合理要求。

1960年7月,苏联撤回专家后,毛主席毅然决定依靠中国人民自身力量建设国家,为此前阶段画上了句号。