文章:转身山水

引子:当四川话遇上云南味第一次走进会理古城,你可能会怀疑自己是不是穿越了——街边晾晒的饵块在晨光里泛着米香,茶馆门口晒太阳的老人用带拐弯儿的川话喊"来甩碗米线",抬头看见两重檐的清代钟鼓楼上,风铃轻摇,叮铃声串起古城旧时光。掏出手机定位确认:没错,这里确实是四川南端,但空气中飘着的,分明是隔壁云南省的烟火气。

这座被当地人戏称"四川户口云南魂"的小城,像颗卡在川滇交界处的活化石。站在城楼上往远望,一边是四川的麻辣,一边是云南的酸辣,而会理人笑眯眯地端出一锅铜火锅:"莫争嘛,两个味道我们都要!"

一、建筑密码:四合院里的滇式密码

一、建筑密码:四合院里的滇式密码会理古城的建筑,活脱脱是部"川滇合璧"的实体词典。拐进一条巷子,你能看见川西四合院的青瓦屋檐下,藏着云南"四合五天井"的玄机——正房、厢房围出主庭院,四个角落还藏着迷你天井,像给阳光雨水开了VIP通道。70岁的婆婆坐在自家雕花门墩上剥蚕豆:"老祖宗从大理搬来时,舍不得老家院子里的月亮,就多凿几个天井接月光。"

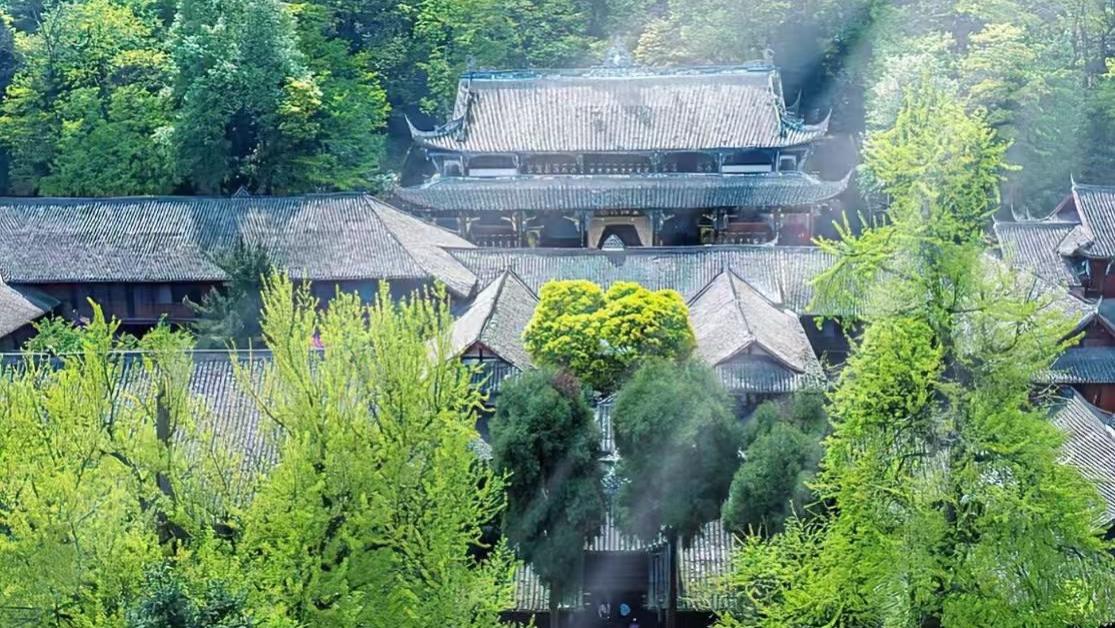

踩着茶马古道磨光的青石板往南街走,两侧店铺外还留着马蹄铁蹭出的凹痕。老茶商李老板指着自家斑驳的墙板说:"光绪年间,马帮在这卸货,掌柜记账用汉话,伙计吆喝带白族腔。"最魔幻的是古城中心的钟鼓楼,明明是清代四川工匠的手笔,两重飞檐却倔强地翘成云南风格,顶层还供着文昌帝君——这位文化之神怕是最早的"双城记"代言人。

二、舌尖上的混血江湖

二、舌尖上的混血江湖要说会理人的美食哲学,简直是"地理不重要,好吃才重要"的完美实践。走进这里的餐馆,你能见证川滇两省的"厨房外交":铜火锅咕嘟着云南火腿,锅底却飘着四川花椒;饵块切成丝和四川杂酱面拜了把子,浇头又跟昆明小锅米线认了亲家。

清晨的科甲巷,小吃店的老板娘正在施展"魔法"。只见她把云南饵块抻成薄片,裹上四川腊肉丝和鸡丝,浇勺用昭通酱调味的骨汤,撒把本地薄荷,一碗"鸡火丝饵块"就成了。常客张师傅吸溜着粉说:"当年云南的赶马帮,揣着饵块上路,到会理娶了川妹子,这吃法就是他俩的定情信物。"(我可不信,据我了解这吃法是会理新发乡一个姓李的人发明的)

端午节的药市更显魔幻现实主义。横断山脉的采药人背着竹篓进城,羌活、重楼、鸡血藤堆成小山,空气里飘着各种草药味。药贩老杨操着川滇混合口音推销:"这是凉山附子,那是丽江虫草,泡酒治风湿,炖鸡补气血——哎大姐莫走嘛,价格好商量!"

三、气候叛逆者:四川的皮,云南的心会理的气候,绝对是地理课上的叛逆学生。明明挂着四川户口,却偷偷复制了昆明的天气配置。二月当成都人还在裹羽绒服,会理人已经穿着单衣在蓝花楹下打麻将了。出租车司机师傅指着路边的火红三角梅吐槽:"上回去西昌,看到他们拿塑料布裹花过冬,笑死个人!我们这花自己会穿'羽绒服'。"

这种气候特权源自地理"作弊"——地处攀西裂谷,县城海拔1800米的黄金高度,让北方寒流翻不过螺髻山,西南暖湿气流却能长驱直入。农科所的技术员在火龙果基地揭秘:"云南的紫薯、海南的芒果在这都活得好好的,试种咖啡豆居然也成功了,气得普洱的同行说要来偷土壤样本。"

四、双面绣:川滇混搭的生存智慧

四、双面绣:川滇混搭的生存智慧走在会理街头,你会惊讶于当地人切换方言的丝滑程度。菜市场里大妈砍价用川话,转头跟卖菌子的彝族阿妈聊天秒变滇北腔调。方言学者发现,这里的"马街话"里藏着明代南京官话的底子,掺着白族话的尾音,还混着彝语的感叹词,堪称语言界的"什锦火锅"。

这种混搭智慧在街角就能撞见。老茶馆里飘着云南烤茶香,竹椅却是四川款,茶客们用带彝语尾音的川话聊着抖音热梗。农贸市场里,卖饵块的嬢嬢同时备着四川辣椒和云南单山蘸水,见人就问:"要川式红油,还是滇式糊辣?"

结尾:

结尾:夜幕降临时,钟鼓楼的灯笼次第亮起。烧烤摊飘来折耳根烤鱼的味道,广场上大妈跳着融合彝族达体舞的广场舞,穿汉服直播的姑娘举着"小春城"灯牌走过——这座边城依然保持着它的生存哲学:左手端起川茶,右手斟满滇酒,在文化的十字路口,走出自己的逍遥步。

好啦,就到这里,欢迎来评论区互动,留下您的精彩点评![比心][送自己一朵花]