百年新红学,一代胡适之。胡适之先生首倡以研究经史之态度与方法来研究通俗文学,并以《红楼梦》为切入点,揭开新红学百年学术研究之序幕。根据历代红学家们的辛苦研究成果,我们约略可知,《红楼梦》自创作初成时起,就被传阅者们施予批点,期间甚至包括了作者的自评。

胡适先生

进入大众流通领域后,更是批点评阅者众多,有的是孤芳自赏形式,有的是公开印行形式,有附着于正文的,也有单行批语录本。越来越多的清代和民国知识分子的批语被发现和整理出来,而且实现了将其中菁华的部分汇集于小说正文一起出版,是很有意义的事情。

见于小说正文的“曹雪芹”一名,其实类似于通俗小说《警世阴阳梦》中的“长安道人”之类,是作者的化名。毕竟在清代,小说的地位和小说作者的地位其实都是低下的,加上小说的社会反应不可测,所以小说作者们基本都是起用类似于今世网络时代的 “马甲”、“花名”之类的笔名,有着自我保护的作用。

这是小说作者对于故事叙述者的一种描述手法,是小说作者化身为故事叙述者或参与者进入故事文本中进行活动的一种反映。

遵循胡适之先生所说的“著者和本子”的研究正途,新红学百年以来研究成果丰硕,期间虽有“程前脂后”大讨论,耗费了无数研究者的大量人力物力智力,但其实也促发了大量被忽视和待挖掘的文献的发现和研讨,毕竟都是“拖地板”打基础的功课,版本爱好者和研究者们其实是乐此不疲的,我相信。

令人遗憾的是,由于传统上“重脂轻程”的研究风气的桎梏,新红学大部分研究精力和资源都用于脂抄本的研讨上,对程高本的研究也仅多限于木活字本的发掘与研讨,投入的人力和研究成果也相对有限,但也还是取得了一些可喜可观的发现和成绩。

稍有遗憾的是,对于占据清代读者市场绝对主流的《红楼梦》刻本的研究,长期以来,主要还是依据一粟先生《红楼梦书录》和曹立波教授《<红楼梦>东观阁本研究》这两部著作。这两部著作当然是筚路蓝缕的引路之作,但对于其中的错讹疏失,也必须予以独立的思考和有效的纠正。

《红楼梦书录》

以下,依托新红学百年版本研究之现有成果,结合本人历年来对《红楼梦》刻本实物的收藏和知见,概括论述程高木活字本及其后各路刻本的刊印传播概况,本文尤重论述其中的藤花榭系列刻本。

一、清乾嘉间程高木活字本及刻本刊印传播概说

藤花榭本(指每页十一行、行均二十四字,或有“藤(籐)花榭”牌记或刊记的白文刻本,下同)是清代《红楼梦》诸多刻本中较为重要的一种,也是清代《红楼梦》白文刻本中印量最大的一种(详后),欲明藤花榭本的“前世今生”,必须得从《红楼梦》刻本之“祖”程甲本说起。

程伟元、高鹗以萃文书屋名义用木活字刊行的俗称程甲本的本子,是已知的《红楼梦》最早的印本。学术界一般认为程甲本的底本也是类似于脂抄本那样的有批语的本子,有程甲本前八十回中残存的混入正文的一些批语为证。其实程甲本不单前八十回有残存批语,后四十回也有这样混入正文的残存批语的存在(后均为程乙本刊印时删尽),详见我的《程甲本后四十回混入批语考》(另布)。

程甲本《红楼梦》程伟元序

程乙本虽然同样是程伟元、高鹗以萃文书屋名义刊行的本子,其实却是一个在清代几乎没有什么影响力的本子,后世传本绝少有参考它的,尤其是刻本,几乎没有一家刻本是受程乙本影响的。学界以前常说某某刻本从程乙本改之类,其实基本都是根据字面意思或上下文或文字经验可以自行径改、臆改的,根本无须从改。

我们若逐页对比程乙本和程甲本,就会发现这两种本子堂皇百廿回,竟然做到了没有一页是完全相同的,程乙本真正对程甲本动刀子的字数稍多的改动,其实没有一家清代的刻本是从改的。程乙本的影响力,似乎只在程丙本和少量抄本上可见。

程甲本有残存之批语混入正文,程乙本则删尽这种残存批语,但是也没有一家刻本是从程乙本改的。

既然程甲本后四十回里也有着残存的混入正文的批语,我觉得应该给予和程甲本前八十回发现混入正文批语一样的待遇,也就是将程甲本的底本一百二十回本全体视作一个带批语的本子。我们假设把这些残存批语视作脂批对待,而将带有脂批的本子视为曹雪芹创作并经脂砚斋抄评整理的产品,那么我们就要考虑承认,程甲本的底本后四十回中,部分或至少部分是保留了曹雪芹创作的文字的。

红学版本研究者们以往作版本研讨、文字校对时,多援各脂抄本和程高木活字本,较少兼及刻本;即便兼及刻本,一般也只谈到两三种刻本。其实乾嘉以降,刻本大行其道,是《红楼梦》小说文本传播的主力军,私家秘藏或抄录脂抄本的读者或藏家既然关注《红楼梦》,自然不可能处于“闭环”的状态。

甲戌本红楼梦

他们既有阅读刻本的兴趣,也有浏览刻本的便利,我们须得重视是否存在将刻本对于程甲本“订讹正舛”的成果择需保留到抄本上的可能性,详见我的《清乾嘉间刻本影响抄本辨》(另布)。

有赖于学界先进们对程甲本、程乙本、程丙本(上海图书馆藏萃文书屋刊木活字本)存世数量及面貌的发掘与论述,结合本人知见,目前海内外存世的程高木活字本数量统计如下:

程甲本:

纯程甲本,包括完整的和残本,共计十三部。

程乙本:

纯程乙本,包括完整的和残本,共计二十部。

混配本(混配是就以回为计数的整体而言,个别混窜的页面不计):

部分程甲本、部分程乙本的混配本,共计十三部。

程丙本:

上海图书馆藏木活字本,计一部。

混配成分不明或存落归属不明的:

共计十一部。

《红楼梦版本探微》

以上合计五十八部,包括但不限于这个数字,因为实际数字只会更多。

在这五十八部程高木活字本中,有纸张印记的共十九部,其中程甲本四部,程乙本六部,混配本九部。出现不同的纸张钤印戳记至少九种。

在这五十八部程高木活字本中,开本尺寸不同数据至少有九种。我们研究活字本或者刻本,开本数据是这种本子印刷次数的最直观的统计数字,一种开本则至少代表了一个印刷次数,这代表了程甲本和程乙本加上程丙本,至少印刷了九次之多,而且至少使用了九种来自不同字号的纸张。

我们若以程甲本第一回开卷第一页a面第八行末“甘”字为取样,可以看到传世程甲本此处至少印刷出两种效果,一作“甘”,如国家图书馆藏马幼渔旧藏本:

一作“廿”,如中国社会科学院文学研究所藏傅惜华旧藏本(简称社科院本,下同):

这是因为印刷次数多了,字模磨损所致,还有的本子“甘”字内一短横印刷效果很淡。

由此可知,一向被学界认为是世传最好的程甲本的社科院本实际并非程甲本之初印本。

此一标准同样适用程乙本,因为程乙本印刷次数多于程甲本,所以难免重蹈覆辙。

据此,我们可以用这个小小的“甘”字取样,判断存世各程甲本和程乙本先后印刷时间次第。

同样的取样实例还有第二十二回第一页a面第四行“生日”的“日”字,我们也可以根据不同活字本是印作“生日”还是“生口”,来判断其印次先后之别。

相较程甲本,程乙本不同刷次印出的面貌显得更加复杂,然而似乎也有迹可循。

如天津立达拍卖责任有限公司2011拍卖本扉页上有红字戳记“乾隆壬子重加校订增补引言”:

又如天津图书馆藏程乙本封皮签条上有“重订”印记:

这是相当于“官宣”的程乙本的不同版次的证据,应该就是存世程乙本存在诸多“异植字版”、“改进版”页面的原因,也可以作为存世程乙本中许多无程高《引言》页的现象的解释。

程甲本和程乙本的研究者们常说,存世的各部程甲本和程乙本中,似乎找不到完全一致的本子,去除后人贴改、挖改、涂改等痕迹,程甲本和程乙本原物上也分别出现所谓“异植字版”、“改进版”页面,或是彼此相同的,或是此有彼无的。究其原因,就是因为程高木活字本的印刷次数甚多所致。

但是,这种印刷次数,并非如杜春耕先生曾经设想的,是因为程高木活字本没有拆版排印所致,因为木活字本随拆随排是不可易的印刷规则。

程高本出现这种多次异植、多次印刷的原因,其实谜底就在程高合撰的《引言》最末一句上:“是书刷印,原为同好传玩起见,后因坊间再四乞兑,爰公议定值,以备工料之费,非谓奇货可居也”。

我们试着来想象,程高初排初印,并非为了面世牟利,而是内部“同好传玩”,类似今世之“内测”。程甲本并未定价出售,直到程乙本才“公议定值”。

程高木活字本堂皇百二十回,卷帙浩大,现在发现的“异植字版”、“改进版”页面所占比例其实很低。另一方面,我们还要考虑木活字本进入流通领域后卖家和藏家经手混配混装和校正改动的因素。

要之,程高木活字本存世数量之多,远超过任何一种《红楼梦》刻本存世之数量(单种版本计数)。

关于乾嘉间《红楼梦》刻本刊印的概貌,学界向来以一粟《红楼梦书录》记载为圭皋,后出之《红楼梦叙录》、《红楼梦大辞典》等工具书也多半在照搬照抄的基础上稍加添补,绝少复核复校。

《红楼梦大辞典》

在各位学界先进们对《红楼梦》刻本研究论述的基础上,结合本人收藏和知见,以下略论清乾嘉间《红楼梦》刻本之刊印传播概况。

(一)全传本(指每页十行、行二十四字,黑口,扉页或题“绣像红楼梦全传”的白文本,下同)

全传本实为程甲本问世之后的第一种《红楼梦》刻本,而非传统争论的本衙藏本或东观阁白文本,例证详见我的《清乾嘉间《红楼梦》刻本琐考之二》(另布)。

目前已知存世的全传本不同开本至少有四种,说明至少印过四次。

(二)本24(附:抱青阁本)

本24(指每页十行、行二十四字,白口,扉页或题“新镌全部/绣像红楼梦/本衙藏板”的白文本,简称本24,下同)和全传本一样,基本忠实于程甲本,但是比程甲本和全传本多了一篇未署名的题识。

目前已知存世的本24不同开本至少有八种,说明至少印过八次。

程甲本《红楼梦》正文

以上,全传本和本24这两种每页十行、行二十四字的版本,是程甲本一经流出就被翻刻的产物,用于抢占市场,首刊时间当不晚于乾隆辛亥,甚至是赶在程乙本问世前。

事实上,这两种本子比起程甲本,其实更符合后世各路刻本的“祖本”的地位,或者说是“二世祖”。

一粟《红楼梦书录》还记载了一种抱青阁本,至今未见实物,存录不论。

徐恭时先生提到的“未详行款,未能归类”的九思堂本,魏绍昌先生将之归为和本24一样翻刻自抱青阁本,不知何所据。实际九思堂本是属于东评系列晚期的本子。

(三)本22(指每页十行、行二十二字,扉页或题“新镌全部/绣像红楼梦/本衙藏板”的白文本,简称本22,下同)

最早介绍本22的是胡适之先生,胡先生指出“此本可能是南方很早(或最早)的刻本”,虽不中亦不远矣。可惜胡先生这条论述公布后,并没有学界人士跟进了解这种刻本,这其实是“重脂轻程”的偏见所致,很可惜。

之后,曹立波、习斌、杨莹莹、兰良永诸君都曾先后提及此本,实际本22先后刻印过多种或多次,我们姑且仿效程甲本、程乙本和程丙本的命名,大概分为本22甲本、本22乙本和本22丙本。这三种本子又各有自己的子本或翻刻本。

本22并非翻刻自东白,恰相反,东白其实是翻刻自本22乙本。

本22,已知的开本至少有十六种,说明至少印过十六次。

本22,不但是后来刻本中东白和东评系列的母本,还是藤花榭本的母本(详后),其在版本史上的重要性,可以说是仅次于占据“第一种刻本”宝座的全传本的。

(四)东白(附:会文堂本)

东白(指每页十行、行二十二字,扉页或题“新镌全部/绣像红楼梦/东观阁梓行”,每回书口镌“东观阁”字样的白文本子,简称东白,下同)曾经被学界很多人认为是程甲本之后《红楼梦》第一种刻本的东观阁白文本,其实是根据本22乙本翻刻而来,继承了绣像直角边框的特色,又在题识页加上了东观阁主人五个字。

《红楼梦批语偏全》

我所见东白,用纸至少有白纸和竹纸两种,开本至少有六种,说明至少印过六次。

东白的印量,要高于全传本和本24,但少于藤花榭本和本22。

美国浦安迪先生编释《红楼梦批语偏全》(北京大学出版社2003年7月)中提到了一部“美国国会图书馆藏一本东观阁初刻本(无批语),即会文堂1830年重刻”的本子,因未见原书,不知道这部会文堂本是不是保留了东白书口镌“东观阁”字样的版本特征,如是,则可定为东白之重刻本,如无,则当是本22的翻刻子本。暂列于此。

(五)文新堂本(附:聚贤堂本)

《红楼梦》第一部施加评点的刻本,长期以来学界一直认为是东观阁评本,谨慎些的,会加上“迄今所见最早”、“今天已知”、“现有资料显示最早”之类的措辞,都是对的,直到张青松先生拍得文新堂本。

文新堂刊本《红楼梦》

我们现在知道,萧闲山房评点的文新堂本,实际才是《红楼梦》刻本中第一部评点本,萧闲山房主人或曰文新主人实际才是《红楼梦》第一部公开出版的评点本的评点主人,而不是学界长期以来认为的东观阁主人王德化。

聚贤堂本,扉页题《新增红楼梦/聚贤堂藏板》,评点本,行款同文新堂本,绣像亦作直角边框。其扉页据说是手写的,则聚贤堂之来源尚存疑。聚贤堂本或许就是抽换了扉页的文新堂本,但是也可能是另一种文新堂的子本或翻刻本,因为虽然文新堂本和聚贤堂本内框基本一致,但是两者的开本并不一致。

文新堂本或者这一系的本子,实际远不止上述两种,如北师大藏程乙本第47回用来补配的书页经我比对也是文新堂系列的本子。

(六)东观阁系列评点刻本(简称东评系列,指每页十或十一行、行二十二字,扉页或题“东观阁梓行”的评点本,下同。包括但不限于初评本、嘉16系列、嘉19系列、嘉23、道2、储英堂本、宝文堂本、九思堂本等。)

传统学界认为的《红楼梦》刻本中的第一部评点本是东观阁嘉16本,实际嘉16来自东观阁初评本。

我是这样猜想的,文新堂本出来以后,东观阁主人王德化发现评点本有市场有卖点,于是决定仿效翻刻本22那样,翻刻这种评点本。但是他大概认为东白的销量不好(印量少)可能和翻刻底本即本22乙本有关,所以这次翻刻时他舍弃了本22乙本而改用更接近程甲本、全传本和本24的本22甲本作底本。

这种本子可概括为四大特征:一是扉页保留东观阁字号,二是保留东观阁主人题识,三是绣像采用波纹曲角,四是第一回回目“警幻”的“幻”字右边横折勾内多了一点(限每页十行行二十二字本)。

东观阁本《红楼梦》叙

这种东评本系列,已知的存世实物各本一以贯之的都是这样,除了伪白文本的嘉19本略有不同,全部都保留了东观阁的旗号,传承脉络清晰。

徐恭时先生提到的“未详行款,未能归类”的九思堂本,扉页题《加增批评/绣像红楼梦》,为同治四年九思堂重锲本,有东观阁主人题识,和储英堂本、宝文堂本一样,是属于每页十行行二十二字的东评系列本。

这类本子,异文数量最多,存世数量也不少,如现归杜春耕先生的善因楼新大奇书本中第十五-一百二十回的拼本(疑近东评初刻本),如曹立波教授《<红楼梦>东观阁本研究》书中提到的两种异本和一种残本,如三元堂刻本中的拼本,以及我自藏的几种本子,等等。

这些每页十行、行二十二字的评点本,开本至少有二十三种,说明至少印过二十三次。

嘉19本、书业德本(书业德还印过王评本,题《书业德全像王红楼梦》)、马来亚大学本,都是嘉19本大家庭的成员。这种伪白文本,开本至少有四种,说明至少印过四次。

东评系列的本子,除了上述每页十行行二十二字行款的本子,还有每页十一行行二十二字行款的本子,也就是学界已知的嘉23本和道2本。

嘉23本比道2本更为稀见,印量可能比文新堂系列本还要少。

这种每页十一行、行二十二字的评点本,开本至少有六种,说明至少印过六次。

《红楼梦东观阁本研究》

曹立波教授《红楼梦东观阁本研究》书中提到《小说书坊录》记载的东观阁道光十年重刻本,见于辽宁省图书馆藏目。此本不知是白文本还是评点本,暂存而不论。

(七)善因楼系列刻本(附:宏道堂本)

见于工具书记载的善因楼本依扉页记载不同,至少包括新大奇书本和批评新奇本两种。扉页题“绣像批点红楼梦/宏道堂藏板”的刻本,是善因楼批评新奇本的后印本,刊印质量不及前者。这类本子,都去掉了东观阁的字号和题识,绣像采用波纹曲角,第一回回目“警幻”的“幻”字如常,似乎是文新堂-聚贤堂一系和东评一系的折中。

(八)宝兴堂本(附:古本红楼梦)

宝兴堂本(指每页十三行、行三十字,扉页或题“嘉庆丙寅新刻全部/绣像红楼梦/宝兴堂藏板”的白文本,简称宝兴堂本,下同),据一粟《红楼梦书录》记载有傅惜华藏本,现归中国艺术研究院。杜春耕先生藏本已影印出版。

上海图书馆藏《古本红楼梦》刻本一部,行款同宝兴堂本。暂存录于此。

这种本子,开本至少有十种,说明至少印过十次。

(九)藤花榭系列刻本(详后)

藤花榭本的母本是本22,同时又是三让堂本(限正文)、王评本和卧云山馆本的母本。

这种每页十一行、行二十四字的白文刻本,开本至少有四十九种,说明至少印过四十九次。

三让堂刊本《红楼梦》

(十)三让堂系列刻本(指每页十一行、行均二十七或二十八字,或有“三让堂”牌记或刊记的评点本,下同)

这系列的刻本实际存世种类和数量要比学界已经介绍的多得多,印量之多,不仅是《红楼梦》评点刻本中印量最大的,还是《红楼梦》清代刻本中印量最大的。

这种每页十一行、行二十七、八字的评点本,开本至少有一百种,说明至少印过一百次。

综上,从乾隆五十六年到清末,大约120年间,仅这些《红楼梦》刻本,各种开本共计230种,说明至少印过230次。

若以每年都在印刷计算,《红楼梦》平均每年印过近两次。

以上数据尚不包括王评本(指每页十行、行二十二字,有王希廉评语的本子,简称王评本,下同)和卧云山馆本(指扉页或题“光绪辛巳/妙復轩评本/绣像石头记红楼梦/卧云山馆藏板”的评点本,简称卧云山馆本,下同)等。

王希廉评点《红楼梦》

起自道光间的王评系列刻本,以及起自光绪间的卧云山馆本,也非单一种类,系列间版本也各有差异。

可想而知,大清国幅员辽阔,各地都在不断翻印,《红楼梦》传播不是盛极一时,而是盛极一“清”。

稍有遗憾的是,对于占据清代小说及《红楼梦》阅读市场绝对主力的各种刻本,长期以来红学界和古代小说研究界一直缺乏足够的重视,未能进行系统的有条理的爬梳整理。在版本比对文本整理时,也时常选择忽略刻本。实际,除开故事性桥段式内容,仅就文字而言,经过历代刻本刊印者的“细加厘定,订讹正舛”,在程甲本的基础上已经成型了一个适合广大读者阅读的《红楼梦》文本,这是刻本对于《红楼梦》传播的最大贡献。

以上略述红楼梦乾嘉时期刻本谱系,仅限目前所见之版本材料而言,如果有新材料或新认识,我们自可再行修正,甚至推倒重写。

二、《红楼梦》藤花榭刻本初印本、初印时间、初印书坊主、刊印底本、绣像琐考,兼与潘承玉教授商榷

(一)藤花榭本初印本辨

一粟《红楼梦书录》介绍了几部藤花榭本及其翻刻本,俞平伯先生也介绍过他看到的一部带批语的耘香阁翻藤花榭本。一粟根据曹耀宗《红楼梦百咏词跋》,纠正了俞平伯关于藤花榭本刊印时间的错误判断,此后论者皆从之。

后来,我们才知道,在海外,一直有留意和关注红学研究进展的“新红学”“开山鼻祖”胡适之先生和喜爱收藏古代小说版本的胡天猎(韩镜塘)先生,也曾经就藤花榭本做过交流。

1959年6月26日,胡天猎在写给胡适的信中提到他“所收《红楼梦》计有三十余种”,包括“藤花榭第一次刊本、第二次刊本”。

胡天猎以半页十行行二十二字的白纸本子为藤花榭第一次刊本,以嘉庆庚辰刊半页十一行行二十四字的白纸本子为藤花榭第二次刊本。

胡适在1962年2月17日写给胡天猎的信中说:“先生带来的两种藤花榭刻本,那个小字刻本似无可疑。但那个半页十行,每行廿二字的大字刻本,我颇疑不是藤花榭刻本。《红楼梦书录》著录了三部藤花榭刻本,(1)是原刻,(2)是‘重镌’,(3)是同治三年耘香阁‘重梓’藤花榭原版,三部都是半页十一行,行廿四字。尊藏的半页十行、行廿二字本,行款颇像所谓的‘东观阁’翻‘程甲本’。此本可能是南方很早(或最早)的刻本。因为藤花榭刻本最著名,故书店只知有藤花榭之名,而不知有更早的东观阁本了”。(载胡颂平编著《胡适之先生年谱长编初稿》,联经出版事业公司1984年5月版)

《胡适之先生年谱长编初稿》

胡天猎所说的“藤花榭第一次刊本”,实际不是胡适所说的“东观阁本”,而是东观阁本的母本即本22本。

从胡适回复胡天猎的信中可知,胡适对于一粟《红楼梦书录》的记载还是十分信任的,但是胡适对于清代刻本的认识其实是不全面的。以印量而论,三让堂系列本的印量几乎是藤花榭系列本的一倍,而东观阁的旗号在清代也绝对不次于藤花榭,否则不会从乾嘉之际一直印刷到同治年间。

“藤花榭刻本最著名”,其实只是胡适个人的见识而已。

学术界对于藤花榭本,一直以来只有零星的介绍,影印本也直到2019年才公开出版。

2021年末,陈传坤主编推荐了绍兴文理学院潘承玉教授的新作《<绣像红楼梦>藤花榭刊本系统及其书坊主探考》,潘教授是藤花榭本的“知音”,也是红楼梦刻本研究的功臣,无论他的研究观点和成果有无可议,我们都要肯定潘教授对红楼梦刻本研究的贡献和推进之力。

潘教授说,“历十多年时间,笔者见到国内外公共图书馆收藏的十七部藤花榭刊《绣像红楼梦》刊本实物真面目”,并“主要依据卷首不同”,将其整理为“四类”“八种刊本”,其中“(扉页题“重镌全部/绣像红楼梦/藤花榭藏板”的)两种刊本必是藤花榭刊《绣像红楼梦》起始刊刻时段的两种刊本,其中又以刊本B(指吉林省图书馆藏本)为最初刊”,“(吉林省图书馆藏本)极可能是藤花榭八种刊本中的首刊本。八种刊本中七种刊本的行款都有一个比较独特、怪异的地方,即第三回第12叶B面第三行‘厨外床’以下,一行刻成了两行......几可视为藤花榭本的独特‘胎记’;惟(吉林省图书馆藏本)行款如常,无此现象”。

藤花榭本第三回这种缩印特相,其实在潘教授之前,曹立波和武迪《近代印刷术革新与<红楼梦>刊行研究的新突破》(载《河北学刊》2020年第1期》)一文中已经提出,所根据的是北京大学图书馆藏藤花榭本,潘教授查核与此本扉页题款相同的诸本也“均如此”。

潘教授提供的内蒙古自治区图书馆藏藤花榭藏板《绣像红楼梦》此处书影如下:

我查了自藏的一部藤花榭本,此处和潘教授所言吉林省图书馆藏本一样,并未缩印,书影如下:

不过我的这部自藏本和吉林省图书馆藏本的开本并不一致,加上潘教授指出的吉林省图书馆藏本的若干误印处如第二回将“辞了馆”印为“一了馆”,我这一本并不误,仍作“辞了馆”,可见两者非同一版本。

潘教授指出吉林省图书馆藏本“新增一些文字误植......几使人怀疑(此本)出于其他书坊的拙劣仿冒”,而我的这部自藏本虽然没有这么多“文字误植”,但是它的开本较小,且用纸和刊印质量也不见上好佳,所以我并没有自居奇货的欣喜。

我须得承认,我的自藏本并非藤花榭的“首刊本”或初印本,而应是“首刊本”或初印本的后印后刷之本。

但是我的自藏本的刻印时间或在吉林省图书馆藏本和潘教授介绍的其他公藏诸本之前,所以保持了第三回此处未缩印的原貌。

在没有见到真正的藤花榭初印本之前,有时不妨用此本来做代替。

其实,藤花榭本的这种缩印的“比较独特、怪异”的“胎记”,并非仅有第三回这一处。

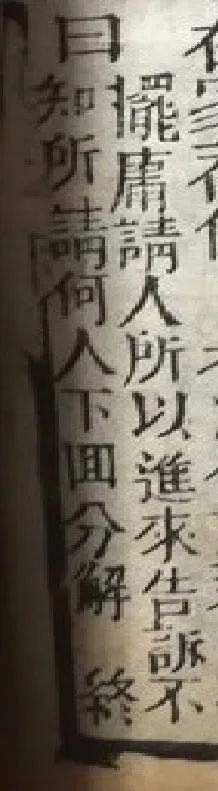

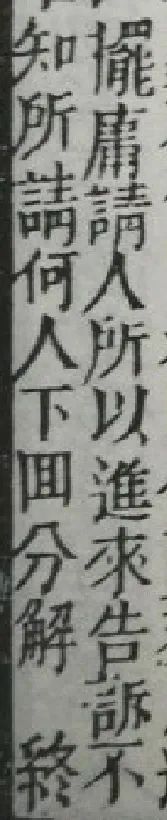

第一〇四回回末,“谈谈於是定了后日摆席请人所以进来告诉不知所请何人下回分解”这一段文字,我的一种自藏本行款正常,其他三种自藏本和聚合堂翻刻本则都是缩印成双行小字批形态,且各本间出现讹文。

一行刻成了两行,临近回末,缩印显然是为了节约成本,先后印本据此可判。

这种缩印的现象,在刻本中其实是传承有自的。

本24就出现缩印,书影如图:

本22从之,甲本和乙本依次如图:

东白从本22乙本,但不吝纸张,所以修正了缩印,刻板如常,并将误字正讹。

文新堂本是据东白施加评点的,所以和东白一样此处未作缩印。

东评初刻从本22甲本,照样缩印,且误字延误,嘉16以下东评系列皆如是,请看:

《红楼梦》刻本中为了节约成本而出现缩印,大约起自本24,后之本22、东评系列、藤花榭系列、三让堂系列皆有这种现象,亦可作为判别版本先后之参考。

藤花榭本中,这种回末为了节省而缩印的现象还有:

第十七回末,“红楼梦第十七回回终”是否缩印挤在一行。

第一〇二回末,“王夫人未知有何话说下回分解”是否缩印。

我们评判各本及各版次先后源流沿革,历来有三大法宝,即“蜕简法”、“脱简法”和“错简法”。

“蜕简法”,就是看刊字的蜕变痕迹。因为木刻本鉴于用墨吃纸、刊印次数、刊印技术等缘故,后印本会相对先印本出现笔画缺损、湮灭、行间纸间位置变化等嬗变,这是判断版本先后的最简明也最有力的方法。

“脱简法”,就是脱漏脱文观察法。很久以前,我在和欧阳健教授讨论“程前脂后”问题时、在和某网友讨论“列藏本独真”问题等时,都曾大量运用这个方法,百试百灵。

“错简法”,就是看字词的错讹。这个实际运用时候并不一定具有排他性,也时常有可逆性,所以需要慎重运用,但是在结合其他两大法宝辩证时却是最佳助攻手段。

我们不妨用前述的三大法宝来验证藤花榭诸本的先后印次。

蜕简法的应用:

第十回第一页b面第一行,“这个念”的“念”字,有的版本如常,有的版本包括聚合堂本刻作“上人下心”。

第二十二回末,“红楼梦第二十二回”几个字,有的版本如常靠上印,有的版本虽然靠上印但是墨迹极淡,有的版本却改成靠下印,有的版本索性不印这几个字。

第二十三回第一页a面第七行,有的版本作“女戏子”,有的版本作“女戏了”。

第二十四回第一页a面第五行,有的版本作“香菱”,有的版本作“吞菱”。

第二十五回首目录的“鬼”字,有的版本正常,有的版本少一撇。

第一百二十回回首目录的“二”字,有的版本正常,有的版本包括聚合堂本的“二”字下面一横少了右半截。

长春出版社影印本《藤花榭本红楼梦》

脱简法的应用:

第十九回第九页b面末,有的版本不空行,有的版本空一行。

第三十九回第四页a面行末,有的版本“张材雨家的口因笑道”处“因”字前空一格,导致此行实际仅二十三字。

第五十一回第十一页b面第十行末,有的版本“再者高人口逸士”处“逸士”前空一格,导致此行实际仅二十三字。

第九十二回第九页b面末行,有的版本在“你便说了口大些”处“大”字前空一格,导致此行实际仅二十三字。

第九十六回第三页b面第四行,“袭人叫宝玉来口请安口”,“请安”前后各空一格,漏印两字,导致此行实际仅二十二字。

第一〇三回第三页b面第四行行首,有的版本缺两字,作“口口菱”,导致此行实际仅二十二字。

第一〇三回回末,“只见一人飞奔而来”,有的版本如常,有的版本作“口人”(“人”字前面空一格,漏印一字)。

第一一三回第十一页第十行末,“麝月道口口二爷依我劝”,“二”字前空两格缺两字,导致此行实际仅二十二字。

藤花榭原板、耘香阁重梓《绣像红楼梦》

错简法的应用:

第二回,“辞了馆”,有的版本刻作“一了馆”。

第五回,“生旦净末之则”的“则”,有的版本刻作“别”。此处多数脂抄本作“则”,惟甲戌本作“别”。多数程甲本和程乙本均作“则”,惟今存日本东京大学东洋文化研究所的伊藤漱平旧藏本作“别”。刻本中本24、本22、东白作“则”,文新堂本、东评系列刻本、三让堂系列刻本、王希廉评系列刻本、卧云山馆本则均作“别”。藤花榭系列刻本此处出现纷歧。

第五回第十页a面,有的版本作“上演出表这悲金悼玉”,有的版本作“上演出衷这悲金悼玉”,有的版本作“上演出这悲金悼玉”。(此处,程甲本作“上演出那这悲金悼玉”,衍一“那”字,程乙本删去“那”字作“上演出这悲金悼玉”,本24和本22同程甲本,东白、东评系列和善因楼系列作“上演出这怀金悼玉”,文新堂本、三让堂系列刻本、王希廉评系列刻本、卧云山馆本作“上演出这悲金悼玉”。)

第二十四回第一页a面第五行,有的版本作“傻丫头”,有的版本作“唬丫头”。

第四十回回首目录,“史太君两宴大观园”的“两”字,有些版本如常,有的版本印作“雨”字。

第八十六回第一页a面第六行,有的版本作“特利害”,有的版本作“时利害”。

第九十七回第二页a面第六行的“王大夫”,有的版本刻作“王夫人”。

藤花榭刊本《红楼梦》

第八十六回第一页a面第十行的“蒋玉菡”,有的版本作“蒋玉菡”,有的版本作“蒋玉(上艹下甬)”,有的版本作“蒋玉函”。(此面第一处“蒋玉函”,程甲本和本24作“蒋玉函”,程乙本作“蒋玉凾”,本22甲本作“蒋王菡”,本22乙本作“蒋正菡”,东白从本22但正讹为“蒋玉菡”,文新堂本从东白作“蒋玉菡”,嘉16和嘉19亦作“蒋王菡”,惟道2正讹作“蒋玉菡”。三让堂系列刻本有作“蒋玉菡”的,亦有作“蒋王菡”的。)

以上各例,可以帮助我们判断藤花榭系列各本印次的先后,方便快捷。

我们知道,萃文书屋木活字本、全传本、本24和本22,书口都没有刊印者的刊记,直到东白出,每页书口刻有“东观阁”三字刊记。后出的三让堂系列刻本中,时不时也会出现书中不同部位刻有“三让堂”三字刊记。

我们在藤花榭系列刻本中也发现了类似书口刻上刊印者刊记的现象:

如第八十七回第五页,一本书口刻有“藤花榭刊”四字:

如第九十六回第五页,一本书口刻有“藤花榭刊”四字:

如第一〇〇回第七页,书口刻有“藤花榭刊”四字的现象出现在两种开本并不相同的本子上:

如第一一九回第十五页,一本书口刻有“籐花榭刊”四字:

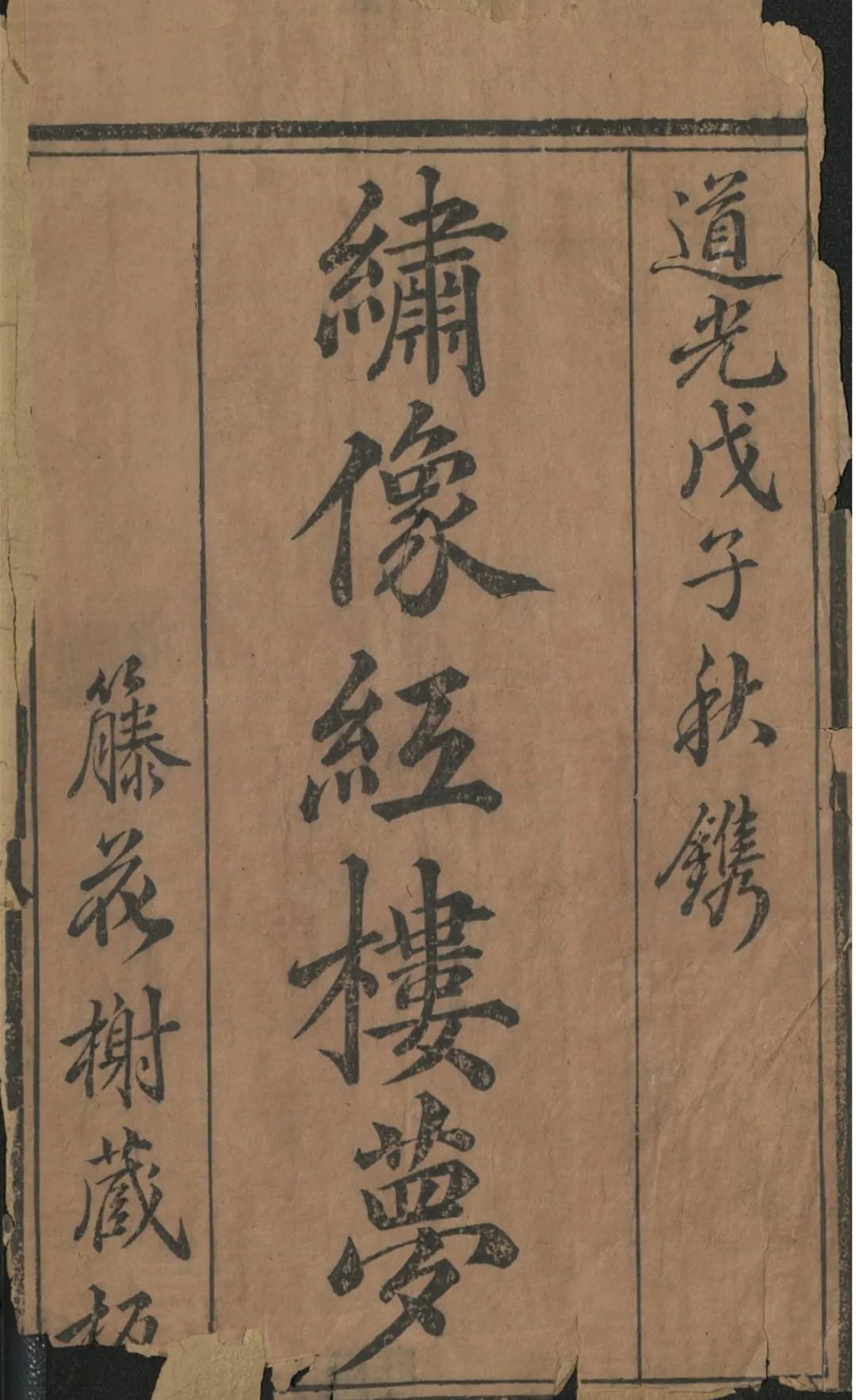

此处出现“籐花榭刊”而非“藤花榭刊”镌记,潘承玉教授访得现存韩国高丽大学图书馆的扉页题“绣像红楼梦/籐花榭藏板”的刻本和现存美国哈佛大学哈佛燕京图书馆的扉页题“道光戊子秋镌/绣像红楼梦/籐花榭藏板”的刻本,均作“籐花榭”而非“藤花榭”。

我们细看这几种书口“藤(籐)花榭刊”的镌记,各有细微差别,甚至是否出自一家书坊其实也很难说。

我相信,只要我们继续仔细翻检存世的各部藤花榭系列刻本,一定会找到更多这种书口刻有“藤(籐)花榭刊”或类似字样的本子。

目前我发现的这几种有刊记的本子,共同点为均系黑口的本子,均为书口刻刊记,不同点则是开本截然不同,而且书口所刻“藤(籐)花榭刊”刊记字样各有不同,且刊记不在回首,而在回内,此有彼无,各不相同。

到底哪一种才是藤花榭的初印本呢?

藤花榭的初印本是否必然在书口有镌“藤(籐)花榭刊”字样呢?

如是,又究竟是像东白那样每页书口刻有刊记,还是像三让堂那样几乎每回刻有刊记,还是不定式的抽样的在回内书口或其他位置刻上刊记?

目前恐怕一时难下定论。

我们需要聚合众本,结合各路版本实物的开本、纸张、还有上面举例的回内是否有缩印、回末是否有缩印、行间行末是否留空、回内漏印等现象,如前述的三大法宝手脚并用,我相信,到时候藤花榭本初刻初印真实面貌的悬疑,终会水落石出的。

(二)藤花榭本初印时间辨

关于藤花榭本的初印时间,潘教授认为是在“乾隆五十七年前后”。

潘文中说,“‘《红楼梦》一书向来只有抄本,仅八十卷,近因程氏搜辑,始成全璧。但彼用集锦板,校勘非易,不无颠倒错乱。藤花榭校雠刊刻,始极精详。’这是重刻藤花榭刊《绣像红楼梦》的耘香阁本主人,在其扉页背面落款‘甲子夏日本堂主人’的简短题记中,对藤花榭刊《绣像红楼梦》的中肯评价,点出藤花榭刊本差不多是程甲本问世后的第一家翻刻纠谬本”;

又说,“照耘香阁本主人的认定,程甲本之后,是因藤花榭本刊出,《红楼梦》全本内容'始极精详',则藤花榭本第一类两种刊本特别是刊本B 的刊刻时间,必不晚于东观阁白文本,必在乾隆五十六年( 1791) 程甲本问世之后不久、乾隆五十七年程乙本将刊未刊之际。可见,笼统地说乾隆末,具体点说乾隆五十七年前后,乃是藤花榭八种刊本的起始刊刻时段。直言之,藤花榭八种刊本,首刊于乾隆五十七年前后”。

可见潘教授关于藤花榭本初印时间的判定,主要依据是“照耘香阁本主人的认定”。

潘教授很重视“耘香阁本主人的认定”,于大作中一再提及,所谓“程甲本翻刻热潮乍起时的旁观者和当事人耘香阁本主人在嘉庆九年( 1804,从俞平伯所言) ‘甲子夏日’之断语,‘《红楼梦》……程氏搜辑,始成全璧。但彼用集锦板,校勘非易,不无颠倒错乱。藤花榭校雠刊刻,始极精详’”云云。

然则,潘教授文中也曾提及一粟的《红楼梦书录》,自然不会不阅读到一粟对于俞平伯“甲子”年份判定的纠正及其依据,但是潘教授还是选择“从俞平伯所言”。

按照潘教授的说法,藤花榭本“差不多是程甲本问世后的第一家翻刻纠谬本”,而耘香阁本主人所说的“甲子夏日”时在嘉庆九年,那么作为潘教授主要论据的耘香阁本的真实面貌是怎么样的呢?

我找出了五种耘香阁本主人的题识,书影分别如下:

以上这五篇书影,来自五种开本不同的耘香阁翻藤花榭本,从书影上,题识页板框断栏处一模一样,可见这五种耘香阁本源出一家,也可见耘香阁本翻印次数和印刷数量之多。

略知红楼梦版本史的读者,熟悉红楼梦版本史的研究者,看到这篇题识,一定会会心一笑的,这篇出自所谓“程甲本翻刻热潮乍起时的旁观者和当事人耘香阁本主人”的题识,其实是袭自本衙主人的题识。

从本24到本22到东白,都有题识但小有差异,嬗变依次如图:

已知刻本中第一种评点本的文新堂本也有类似的题识:

东评系列也有题识,和本22及东白略有小异,其中嘉16、嘉23和道2本依次嬗变如图:

这篇题识,不但下启前述的藤花榭系列中耘香阁翻刻本中的“甲子夏日本堂主人谨识”,而且在三让堂系列刻本中的同文堂翻刻本中也被沿用了。

可以说这篇源自本24的本衙主人的题识,是红楼梦刻本史上影响最大、传播最广、最为成功的一篇“广告词”了。

一粟关于耘香阁题识“甲子”的时间分析是完全正确的,俞平伯先生的断代是错误的,耘香阁本只是藤花榭系列后期的一种印量较大的翻刻本而已,耘香阁主人也绝非“程甲本翻刻热潮乍起时的旁观者和当事人”。

潘教授为了提高藤花榭本的地位、提前藤花榭本的初印时间,舍弃一粟的判断而强“从”俞平伯先生的旧说,我认为是错误的。

潘教授认为的“藤花榭八种刊本,首刊于乾隆五十七年前后”,我认为更是完全错误的,是罔顾全传本和本24版本存世的论断,应予纠正。

每页十一行行二十四字的藤花榭本,怎么可能早于每页十行行二十四字的全传本和24呢?

十五幅简化绣像的藤花榭本,怎么可能早于二十四幅翻刻程甲本绣像的全传本和本24呢?

“程甲本问世后的第一家翻刻纠谬本”之说,更是离奇。

实际上,藤花榭本的刊印不但晚于全传本和本24,更要晚于本22,藤花榭本和东白、东评一样,其实都是源自本22的。

那么,藤花榭本的初印时间究竟是不是传统所说的嘉庆二十三年左右呢?

答案是否定的。

虽然目前还没有明确的时间牌记显示,但是我们有一个可供参照的时间牌记。

《红雪缤纷录》,徐恭时著,朝夕出版社2019年版。

徐恭时先生提到的“未详行款,未能归类”的经义堂本,后来我们在华东师范大学找到了。此本牌记题“嘉庆甲戌新镌/红楼梦/金阊经义堂藏板”,嘉庆甲戌即嘉庆十九年,和前面我们提到的东评系列中的伪白文本嘉19本出自同一年份。此本正文每页十一行行二十四字,像赞十五幅,系白文本,符合藤花榭的刊印特征。

由于目前尚不能对经义堂本和藤花榭本作详细比对,我们只能据此推论,要么是藤花榭初刊本翻了经义堂本,要么是经义堂本翻了藤花榭本。

我们因为有文新堂本横空出世的教训,所以暂时并不能排除藤花榭本翻自经义堂本的可能性,如是,则藤花榭本初印时间当在嘉庆十九年之后,嘉庆二十三年之前。

另一种更大的可能性,则是经义堂本是藤花榭的一种、也可能是第一种翻刻本,如此,藤花榭本初印的时间,当在嘉庆十九年之前。

藤花榭藏板《谐铎》

要之,藤花榭本初印时间,绝非潘教授所言的“乾隆五十七年前后”,而是在嘉庆十九年前后,约略比传统的嘉庆二十三年前后可提前四年左右。

(三)藤花榭本初印书坊主辨

藤花榭本的初印书坊主,俞平伯和一粟的意见是一致的,就是刊印过仿宋《说文解字》的额勒布,此后学界皆从此说,向无争议。

潘承玉教授则否定此说,他认为:“刊本实物表明,藤花榭自程甲本问世不久至道光后期,一直在刊行《绣像红楼梦》,形成内含八种刊本的巾箱本系统; 乾隆五十七年左右至道光二十九年,还刊刻文言小说《谐铎》和《红楼梦补》,亦是同样大小的巾箱本。这些与额勒布的生平不符。……一个长期蹭蹬科场,终以世禄子身份荏苒历练成为朝廷要员,又时刻遭嘉庆帝炯察的人物,又哪里有条件、氛围、兴趣和一丝胆量去刊行《红楼梦》这样的‘无稽小说'?”。

潘教授将所有刻有“藤花榭藏板”的《红楼梦》和《红楼梦补》都定为系“同家书坊先后推出”的本子,如此则“与额勒布的生平不符”,“当藤花榭刊行《绣像红楼梦》版本系统中的道光八年戊子刊本即H 种刊本时,额氏瞽废家居于北京私邸,已垂二十年; 当藤花榭刊行《绣像红楼梦》版本系统的C 种刊本时,他很可能已经去世; 当藤花榭道光十三年首刊《红楼梦补》时,他已确凿无疑去世三年; 当道光二十九年藤花榭重刊《红楼梦补》时,额氏已去世十九年; 当藤花榭刊行上述《绣像红楼梦》版本系统中的D 种、E 种刊本特别是E 种刊本时,额氏墓木已拱久矣。”

那么,从“乾隆五十七年左右至道光二十九年”一直在刊印各种版本的“藤花榭藏板”的小说的书坊,是否是一家呢?

藤花榭刊本《红楼梦补》

潘教授的依据是“细审八种刊本的正文,其字体各各不同(比巴掌稍大的巾箱本,卷首比较疏朗且需要不断重刻,正文自然更要重刻),内容也无完全相同者。八种刊本是同家书坊先后推出的八种独立刊本,殆无疑义。”,真的是像潘教授说的那样“殆无疑义”么?

其实潘教授也注意到,不光“八种刊本的正文,其字体各各不同”,而且各本间“扉页字体”、“绣像造型”、“绣像线条”、“板框内有无栏线”、“装帧方式”等等,也各有不同,若说出自同一书坊,“需要不断重刻”、“自然更要重刻”云云显然缺少足够理据。

因为原书坊的刻板完全可以反复利用、修补再用,根本无须-成本上也无必要-“不断重刻”的,这本就是木刻先进于活字印刷之处。

潘教授的盲点,大约就是将刻有同一书坊字号的本子归于同一书坊名下的一种默认前提,这其实是与古代小说的刊印实践相悖的。

因为古代没有那么严格的版权意识和版权救济手段,也没有多少侵权成本的负担,而且由于国土疆域广大,所以不同地域不同书坊间同名异体的现象,和书籍的同名异书一样,很是普遍。类似前文已经提到的你可以自称“本衙”,我也可以自称“本衙”,包括类似的“本坊”、“本宅”之类,大家都是为了抢市场占商机挣银子而已。

本衙刊本《补红楼梦》

红学版本史上,也曾经发生过类似的例子。比如有学者根据嘉庆、道光年间多见“本衙藏板”书籍,据此将本24断为嘉庆间刻本,但是乾隆甚至更早期的“本衙藏板”古籍的出现,立刻将这一论据粉碎。再比如东观阁的字号,有人找到明代的署“东观阁”的古籍,也有人找到清代中晚期署“东观阁”的古籍,这些东观阁字号很难说是同一家书坊。

兰良永先生曾说过,刊印本24和本22的书坊主“本衙主人”未必是一人,我觉得是对的。如是一人,大可不必更改行款重新刊刻,只需在保留原刻板基础上校改重刷即是。我们比对本24和本22可知,从题识到像赞,从目录到正文,两种本子完全是重刻的,本22的像赞还有跳过本24直接继承程甲本的痕迹。所以,这两种“本”家的“本衙主人”,确非一家,但后者使用和前者一样的字号,因为这种字号在当时是没有“知识产权”或“商标”保护的。

同理还有东观阁系列,虽然都保持了东观阁的大旗,但是除了东评初刻本以后的各路刻本,正如兰良永先生分析的,其实可能并非都是刊印东白的那家东观阁刊印的,但是,他们还是纷纷继续高扬“东观阁”的大旗,明显是认可东观阁字号的市场号召力。

其实,我觉得潘教授也曾有过犹豫,比如潘教授认定的八种刊本中最早的吉林省图书馆藏本,“新增一些文字误植……几使人怀疑(此本)出于其他书坊的拙劣仿冒”,其实这种可能性不但有也很大。翻刻者保留原来的书坊字号,应该是出于市场需求,类似今世的“盗版”、“冒版”而已。

潘教授说,“从外观看,十七部刊本全是大小非常接近的巾箱本,开本、内框均分别在17. 3 × 11. 1 厘米、12. 0 × 9. 2 厘米左右; 之间虽有程度不同的年代差异感,但刻工、纸质无显著精粗之分。”这话与我所见的各种藤花榭版本实物有所差距。虽然都是巾箱本,我所见各种藤花榭不同开本的近五十种,最高的有18厘米,最低的有15厘米。仅嘉庆庚辰刻本就至少有高度为18厘米、17.7厘米和16.7厘米的三种,绝非潘教授所说的开本均一和“大小非常接近”。各本“刻工、纸质”差别很大,有“显著精粗之分”。

吉林省图书馆藏藤花榭刊本《红楼梦》

再以嘉庆庚辰本为例,此本一粟未见,杜春耕、林冠夫《访书杂记》(载《红楼梦学刊》1996年第2辑)记录了一种,陈力先生说此本“版面模糊,显系后印,未知封面所题是否为后来补刻”(《<红楼梦>东观阁本及其相关问题》,载《红楼梦学刊》2003年第1辑),但是胡士莹先生在《<中国通俗小说书目>补》(载《明清小说论丛》第4辑,春风文艺出版社1986年版)中却说“余所藏嘉庆庚辰藤花榭刊本,较坊刊为优”,显然是不同的两种版本。潘教授也将同样题为“嘉庆庚辰镌”的六部图书馆藏书分为两类。根据开本不同,则嘉庆庚辰藤花榭刻本实际可能不止这两类的。

潘教授说,“十七部刊本具有高度一致性,无迹象显示其中有出于藤花榭书坊之外,为其他书坊冒刻者”,实际正相反。前面已经论述了,这“十七部刊本”均非藤花榭本的初刊本,且版本面貌和文字各异,其中大部分或绝大部分可能“出于藤花榭书坊之外,为其他书坊冒刻”。

所以,这些虽然都镌刻着“藤花榭藏板”的刻本,实际并非都出自一家书坊,所以也就不能据此来和额勒布的生平作时间比对。

至于潘教授所谓“一个长期蹭蹬科场,终以世禄子身份荏苒历练成为朝廷要员,又时刻遭嘉庆帝炯察的人物,又哪里有条件、氛围、兴趣和一丝胆量去刊行《红楼梦》这样的'无稽小说'?”,这恐有诛心之嫌了吧。

潘教授否定额勒布刊印旧说,力主藤花榭书坊“主人是祖籍江南歙县的扬州仪征汪氏; 与刊行《绣像红楼梦》关系紧密的应是汪梦桂、汪昌序父子”。潘教授的主要论据来自汪氏藤花榭藏板( 第一种)《九经三传沿革例》,牌记镌“嘉庆甲戌孟冬影宋本开雕,扬州汪氏藤花榭藏板”,比对扉页题“藤花榭藏版” 的《谐铎》一书,“‘花’字采用异体字‘華’写法,‘榭’字刀法与上面《谐铎》扉页十分接近。右,两行连书小字‘嘉庆甲戌孟冬影宋本开雕,扬州汪氏藤花榭藏板’,‘藤花榭’三字刀法与《谐铎》完全一样。‘藤花榭’和‘扬州汪氏藤花榭’在这两扉页的存在及其字体,表明扬州汪氏才是藤花榭书坊主,《谐铎》《绣像红楼梦》等小说的真正刊行者即扬州汪氏”。

这条证据链是否可靠呢?

我们且来作一个最简单的取样比对,样本一来自额勒布刊《说文解字》牌记,样本二来自潘教授认可的《红楼梦》藤花榭刻本中较早刊印的《重镌全部绣像红楼梦》本,样本三来自汪氏藤花榭藏板本《九经三传沿革例》,且看依次书影如下:

是不是一目了然?

样本一和样本二的“藤花榭藏板”字样接近,样本三和样本一、二的“藤花榭藏板”字样迥异。

可见,将初刊红楼梦藤花榭本的书坊主归到扬州汪氏名下,目前来说还是证据不够充分的。

我觉得目前还是暂从旧说,初印藤花榭书坊主是额勒布为宜。

(四)藤花榭本刊印底本辨

关于藤花榭本刊印底本,王三庆先生在《红楼梦版本研究》中认为“此本如非直以程本覆刻,即据东观阁原刊本翻刻,并以程甲本订正”,陈力先生在《<红楼梦>东观阁本及其相关问题》中认为“藤花榭本之底本应当是东观阁十六年刻本,而非如王三庆先生所言为东观阁初刻本,也非程甲本”,曹立波教授《<红楼梦>东观阁本研究》中则将藤花榭本归为“程甲本的翻刻本”之列。

《红楼梦版本研究》

潘承玉教授认为藤花榭本是“程甲本的纠谬本”,还说“重刻藤花榭刊《绣像红楼梦》的耘香阁主人……题记中……点出藤花榭刊本差不多是程甲本问世后的第一家翻刻纠谬本”,先不论耘香阁本刊印时间(同治甲子而非嘉庆甲子)和其题记来源,然则潘教授差不多是主张藤花榭本的刊印底本就是程甲本的。

事实如何呢?我们不妨将三大法宝中的脱简法和错简法结合运用,一辨真相。

先看脱简法的应用:

藤花榭本第四十回第十一页b面,“命鸳鸯去取些古董来,又嗔着凤姐儿,回说:‘他自己不要的,我们原送了来,他都退回去了’”。此处明显前言不搭后语,对照程甲本,我们会发现,藤花榭本此处果有一段脱文。

程甲本此处作:“命鸳鸯去取些古董来,又嗔着凤姐儿:‘不送些玩器来与你妹妹,这样小器。’王夫人凤姐儿等都笑回说:‘他自己不要的.我们原送了来,他都退回去了。’”

那么是否说明藤花榭本刊印底本就是程甲本呢?

答案是否定的。

数一数,这里脱去的文字“不送些玩器来与你妹妹这样小器王夫人凤姐儿等都”正好二十二字。

程甲本、程乙本(仅“与你”作“给你”,余同程甲本)、全传本和本24这些每页十行、行二十四字的本子,显然并非藤花榭本的刊印底本。

值得注意的是,藤花榭本之后,王希廉评本此处亦有这22字脱文,可作为王评本的刊印底本是藤花榭本的重要证据。

清道光间双清仙馆刊本《红楼梦》贾宝玉绣像

我们再来看本22、东白、嘉16东评系列这些每页十行、行二十二字的本子,此处同程甲本,也有这22字,如此,藤花榭本的刊印底本嫌疑范围可以缩小到本22和东白这两家了,因为无论文新堂系列还说东评系列的本子,都脱胎于这两家。

到底是本22还是东白呢?

我们这时候就要使用错简法来补充判断。

前述第五回第十页a面,红学版本史上很著名的“悲金悼玉”和“怀金悼玉”异文之争,可以帮助我们作出判断。

程甲本和程乙本作“悲金悼玉”,本24、本22亦作“悲金悼玉”,东白则作“怀金悼玉”,而藤花榭本作“悲金悼玉”,同于本22而异于东白。

这句中,除了“悲”“怀”之争,还有“那这”之争,盖因程甲本作“上演出那这悲金悼玉”,衍一“那”字,程乙本删去“那”字作“上演出这悲金悼玉”,本24和本22同程甲本作“上演出那这悲金悼玉”,东白则改刻为“上演出这怀金悼玉”。

中国书店《红楼梦》乾隆程甲本影印本

而藤花榭本先印本有作“上演出表这悲金悼玉”,也有作“上演出衷这悲金悼玉”,后印本则统一改为“上演出这悲金悼玉”,显然是从本22而来而非东白。

至此,真相大白,藤花榭本的刊印底本原来是本22。

陈力先生判断“藤花榭本之底本应当是东观阁十六年刻本,而非如王三庆先生所言为东观阁初刻本,也非程甲本”,其实虽不中亦不远矣,因为陈力先生可能没有见到本22,不知道“东观阁十六年刻本”其实也是来自本22的。

藤花榭本源自本22,但是亦有一些自己独特的改文。

比如《红楼梦》开卷第一回第一页,“父兄教育之恩”的“父兄”,多数脂抄本以及程甲本和程乙本此处均作“父兄”,全传本、本24、本22、东白、文新堂、东评系列亦均作“父兄”,而藤花榭本改作“父母”。

三让堂系列刻本、王希廉评系列刻本和卧云山馆本亦均作“父母”。

此处多数脂抄本作“父兄”,惟甲戌本作“父母”,虽一字之差,却关联作者家世背景、成长教育环境等因素之研究,历来论者众多。脂抄本研究者们亦注意到程甲本和程乙本此处亦作“父兄”,且存世实物上几乎没有藏家在此处有留下修改痕迹,版本数量上以“父兄”说占据压倒性优势;但亦有尊甲戌本为脂抄本最佳版本者则坚持作“父母”为是。实际刻本中自藤花榭本始已作“父母”。

第二十二回第一页a面,“大生日是有一定的则例”的“则例”,多数脂抄本以及程甲本和程乙本此处均作“则例”,本24、本22、东白、文新堂、东评系列亦均作“则例”,而藤花榭本改作“规例”。

《东观阁梓行文畬堂藏板本新增批评绣像红楼梦》

三让堂系列刻本、王希廉评系列刻本和卧云山馆本亦均作“规例”。

第二十三回回首回目“西厢记妙词通戏语”的“戏语”,多数脂抄本以及程甲本和程乙本此处均作“戏语”,本24、本22、东白、文新堂、东评系列亦均作“戏语”,而藤花榭本改作“戏悟”。

三让堂系列刻本亦作“戏悟”,王希廉评系列刻本和卧云山馆本则作“戏语”。

以上亦可看出,藤花榭本与三让堂本、王评本和卧云山馆本的关系密切,很可能是后三种本子的母本。

三让堂本虽然是评点本,评点以文新堂-东评一系的评语为蓝本又有所增删,但是像赞部分却是十五幅而非二十四幅,以藤花榭本十五幅像赞为蓝本又稍有差异并删去赞后印章。其正文部分,经比对,亦非传统认为的沿自东评系列,实际和像赞一样,也是出自藤花榭本。

王评本,传统学界认为其母本是全传本,实则去全传本远而距藤花榭本近,更有共同的脱简为证,其母本其实也是藤花榭本。

清光绪七年卧云山馆刻妙复轩评本《红楼梦》

卧云山馆本,曹立波教授的学生杨倩影同志在2019年的硕士学位论文《卧云山馆刊<绣像石头记红楼梦>版本考论》中已经指出“卧云山馆本以藤花榭本为底本的可能性是比较大的”,再结合以上特殊改文的沿革,我们可以认为,卧云山馆本的母本也是藤花榭本。

(五)藤花榭刻本绣像简论

程甲本首刊二十四幅像赞起,程乙本、程丙本及后世各路刻本均沿袭之,虽有边框和内容之约略调整,但大体造像不变,仅有繁简之别。

宝兴堂本独辟蹊径,改为十八幅像赞,且将前像后赞改为上赞下像,画工水平去程甲本远矣,且画像内容也省略很多。

行款同宝兴堂本的的《古本红楼梦》本又将十八幅像赞缩减为十六幅,将迎春探春合并为一幅,薛宝琴和二李一邢合为一幅。

自藤花榭本起,像赞数量锐减为十五幅,且内容上似乎参考了宝兴堂本风格,对背景和附属人物作大幅简化。

张青松先生据说藏有一部卷首有二十四幅像赞的藤花榭本,我觉得可能是出于以前收藏者或卖书人的补配,并非藤花榭本原貌。

类似的还有一粟《红楼梦书录》记载的宝文堂本,有绣像六十四页,实则宝文堂本是东评系列的一种,像赞亦为二十四幅。这种六十四页绣像的本子,应该和张青松先生的有二十四幅像赞的藤花榭本一样,大概率是出于以前收藏者或卖书人的补配,并非宝文堂本原貌。

国家图书馆藏张新之《妙复轩评石头记》抄本“读法”中曾对藤花榭的绣像大发贬词,说“原刻绣像二十四幅,具合书意……其有坊刻另本,绣像仅十五幅,有像无景......其于书中情节则大谬。”(文字依《红楼梦书录》录)

《妙复轩评石头记》

“有像无景”,确实点中了藤花榭本绣像的要害。但是卧云山馆刊行张新之评本的时候,选择的绣像底本却正是藤花榭本,张新之于九原下想来亦复无奈。

潘教授说藤花榭本“绣像十五叶中仅开始石头、宝玉和结尾僧道共三叶,大体保持程甲本原样,其他元春、迎春、探春、惜春、李纨、王熙凤、巧姐、秦可卿、宝钗、林黛玉、史湘云、妙玉等十二叶完全属于重绘”,实际上藤花榭本中元春这幅绣像基本也是以二十四幅本中的元春像为蓝本的,只是作了简化处理。

我猜想,藤花榭本初刊时的底本本22上的像赞部分可能有残缺,所以刊印者不得不另起炉灶重请画工造像。

后出之三让堂本系列和卧云山馆系列本,像赞来源亦是藤花榭本。

清嘉庆十二年藤花榭刊本《说文解字》

三、藤花榭系列刻本刊印传播之概貌

参考一粟《红楼梦书录》和潘承玉教授《<绣像红楼梦>藤花榭刊本系统及其书坊主探考》的记载,结合本人历年所藏所见,以下对藤花榭系列刻本刊印传播之概貌略作简述。

(一)藤花榭初刊本究竟是哪种,如前述,目前尚不可确定,潘教授所阅之十七部刊本以及本人自藏本皆非初刊本,已如上论。存疑待考。

(二)扉页题“重镌全部/绣像红楼梦/藤花榭藏板”的本子,至少有两种版本。潘教授认为这种本子“最符合藤花榭刻书初衷......仿程甲本的扉页题款( 程甲本扉页题款'新镌全部,绣像红楼梦,萃文书屋') ,以《重镌全部绣像红楼梦》为正式书名......东观阁白文本《新镌全部绣像红楼梦》,书名也是以'全部”'为号召的",此说大致可依,纠正了一粟将这一派的本子列为“重刊本”的错误。但是潘教授所见这一派的两种版本五部藏书,均非藤花榭的初印本,或许也不是这种本子的初印本。

(三)扉页题“绣像红楼梦/藤(籐)花榭藏板”的本子,至少有三种版本。一粟将这种本子列为藤花榭初印本,潘教授则认为“其准确刊刻时间也就是道光八年至道光二十年前后”。潘教授的理据是这种本子“扉页乃由此刊本挖去右上栏‘道光戊子秋镌’一行改版而来”,然而此说是有可逆性,即“道光戊子秋镌”这行字也可能是后印本增刻上去的。所以,还是需要详细比对实物后才能判断前后归属。

(四)扉页题“嘉庆庚辰镌/绣像红楼梦/藤花榭藏板”的本子,如前述至少有三种版本。长春出版社影印本就是采用这种本子为底本的。

(五)扉页题“道光戊子秋镌/绣像红楼梦/藤(籐)花榭藏板”的本子,此本自一粟开始从未有人提及,我也没有见过这种本子,系潘承玉教授首次发掘出来,是潘教授的大贡献,现存两部皆藏于美利坚。

荷兰莱顿大学东亚图书馆藏藤花榭刊本《红楼梦》

(六)扉页题“嘉庆甲戌新镌/红楼梦/金阊经义堂藏板”的本子,此本稀见,可能是藤花榭本的最早改变书坊字号的翻刻本,也可能是藤花榭初刻本的刊印底本,待考。

(七)扉页题“道光辛卯孟冬/绣像红楼梦/凝翠草堂监印”的本子,此本亦稀见,看扉页刊字很可能袭自嘉庆庚辰本。

(八)扉页题“咸丰巳未年秋镌/绣像红楼梦”的本子,封签题“红楼梦”,和“道光戊子秋镌”的本子同署“秋镌”,但“红”字写法不一。

(九)封签题“绣像红楼梦/贵文堂梓”的本子,首册未见,不知扉页情况以及是否有题识。

(十)扉页题“绣像红楼梦/藤花榭原板 耘香阁重梓”的本子,封签题“耘香阁/绣像红楼梦”,有“甲子夏日本堂主人”题识一篇,题识内容袭自本衙主人及东观阁主人题识。这种本子是藤花榭系列刻本中印量最大的本子,至少印过五种不同开本的本子,也是以下两种刻本的母本。