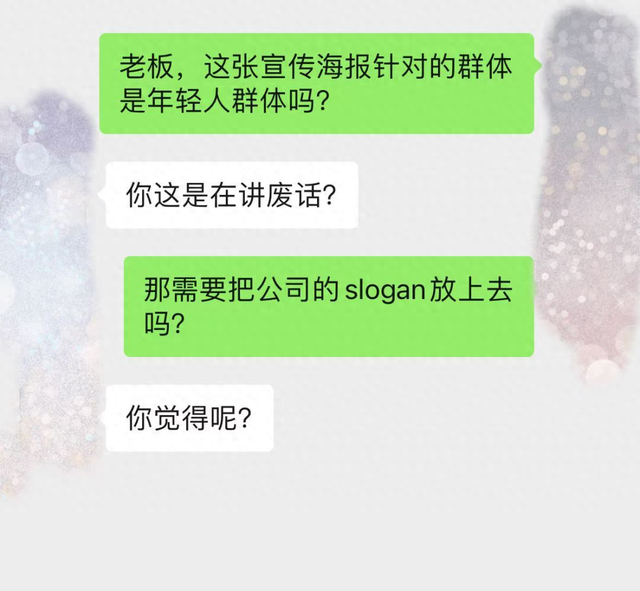

前几天,一位做设计的朋友,甩给我一张聊天截图,吐槽领导不说人话。

如果是当事者,你有什么感受?

作为局外人,反正我觉得有一股无名的怒火往上蹭,很是理解朋友的心情。

《人格与社会心理学杂志》研究显示:反问句会激活大脑的防御机制,让接收方产生被审判感。

习惯性反问,是一种隐蔽的暴力,言语如刀,句句诛心。

01

之前,有个网友曾分享“我之前差点因为反问句离婚了”。

当时她刚出月子,每天都被照顾孩子弄得心力交瘁。

有一天,老公下班后,随口嘀咕了一句:“今天工作真累啊。”

她连脑子都没过,脱口而出:“难道我在家带孩子就不累吗?”

瞬时,两人的战火就被点燃了。

揪着鸡毛蒜皮的一些小事,你一言我一语地一通乱吵。

这场矛盾持续了三天,甚至还闹得夫妻俩分了居。

吵到最后,老公低头了。

他低声下气地和老婆说:“我是说我辛苦了,但我没有否认你辛苦了,更没有认为自己是家里最辛苦的人。”

老公的卑微求和,让她自我反思:之前,我并没有意识到,下意识反问会对感情带来这么大伤害。

不管是老公还是自己,“辛苦了”都是事实。

可一旦用反问句说出来,就潜藏了一层攀比与贬低的弦外之音:“我比你更辛苦,你不配抱怨”。

这谁听到能舒服呢?

夫妻本是同舟共济的队友,而非一决高下的对手。

在沟通中习惯性反问,不管是说者还是听者,最后一定是双输。

面对问题,我们明明可以给个简单的答复。可是我们非要去反问对方,看似你在回答问题,但实际上传递出来的是你不耐烦的情绪。

孩子无意间说起数学考试题目多难,家长脱口而出:“全班这么多学生,怎么偏偏就你不会了。”

你随口跟父母抱怨工作累,他们却说:“谁工作不辛苦?只有你累吗?”

你点奶茶问朋友要冰的还是热的,他却说:“不然呢?这还用问吗?大冬天我喝冰的干吗?”

本来可以好好说话,非得用反问句来噎你一下,不仅坏了心情,也让人失去了进一步沟通的欲望。

弗洛伊德说:也许我们感觉不到自己的讲话方式不妥,可有些语言确实能给别人带来痛苦。

习惯性反问,就像隐匿在暗处的荆棘,不经意间刺痛人心。

伤害多了,感情就淡了,关系就远了。

02

美国心理学教授梅拉宾在1971年提出一个观点:

在人际沟通中,一个人对他人的印象只有7%取决于谈话的内容,而听觉信息如语气、音量等则占了38%,视觉信息如表情、态度等则高达55%。

也就是说,人与人沟通交谈中,说什么并不重要,重要的是用什么语气和态度。

为什么反问的语气语调如此令人讨厌呢?

因为它传递出来的,不是友善的态度,而是一种攻击性。

北京师范大学教授钱志亮讲过他朋友的一个故事。

朋友有一次和妻子到外地旅游,到了酒店,妻子想去附近超市买点东西。

因为不熟悉周围环境,妻子随口问丈夫:不知道超市距离酒店远不远?

朋友躺在沙发上休息,不耐烦地说:你问我,我问谁?你自己不会用手机导航吗?

话音刚落,房间里突然变得很安静,妻子沉默着不再说话。

朋友抬头看向妻子,妻子脸色果然变得很差。

一场原本满心期待的愉快旅程,就因为一句话被彻底搅黄了。

一句带有情绪的反问,言下之意是:你不仅错了,还很无知和愚蠢。

习惯性反问,把亲密关系中真实需求的交流,变为情绪化的发泄。

试想一下,只要这位老公心平气和地说一声:我们用导航看下距离。这场矛盾完全可以避免。

这世上,没有人喜欢被冒犯。

嘴上不把门,蹦出来的都是刺耳的话,关系自然容易破裂。

真正让人舒心的交流,往往是以尊重和平和为基石的。

03

哈佛大学精神病学教授马丁认为,语言虐待可能比其他形式的虐待具有更持久的影响,因为它更隐蔽、更连续。

世间一个个文字,是有力量的。

我们说出来的每一句话,都会在无形间在别人心里留下印迹。

豆瓣上有一个话题:你所经历过的语言虐待。

网友@鹭与风讲过她初中的一件往事。

有一次数学课下课后,她走上讲台找老师请教了一道数学题。

老师瞥了一眼,这么简单的题,你不会?

还没等她回答,老师继续发难,我上课怎么讲的?

她低下头,表示没听明白。

老师毫不留情地再次抛出反问式的质疑,讲了都听不明白?你还能干啥?

这一句句话刺痛了@鹭与风,让她很是不自信,数学成绩也跟着直线下滑。

反问句背后所代表的否定、质疑,可以摧毁一个人内心防线。

软舌无骨,却能碎心。

同样的意思,但用上不同的语调,不同的表达方式,就会造成不一样的感觉。

主持人鲁豫早年采访嘉宾时,非常爱用反问句。

只要对方的回应没有遵循她的思路,她都会瞪大眼睛质疑:“真的吗?我不信!”

很长一段时间,她并没发现这样有何不妥。

直到有天她去体检,医生见她各项指标正常,便得出“你平日工作很清闲”的结论。

鲁豫反驳,说自己平时每天都要工作十几个小时。

医生也反问她一句:“真的吗?我不信!”

被质疑后内心涌起的委屈和失落,让鲁豫忽然明白了嘉宾的感受。

好的沟通,建立在平和倾诉和理解倾听的基础上。

如果句句都像辣椒一样呛人,别人也会敬而远之。

好好说话,是一种能力,也是一种修养。

多用肯定句,慎用反问句,沟通会少一半麻烦,自己的亲和力会多一倍的效果。

▽

著名脱口秀辩手黄执中在《好好说话》这一本书里写道:“话,是说给人听的。好好说话,是一门关于人的学问。”

说话,反映了性格;语气,透露了内心。

从今天开始,时刻提醒自己,不要用反问句伤人。

点个赞吧,与朋友们共勉。