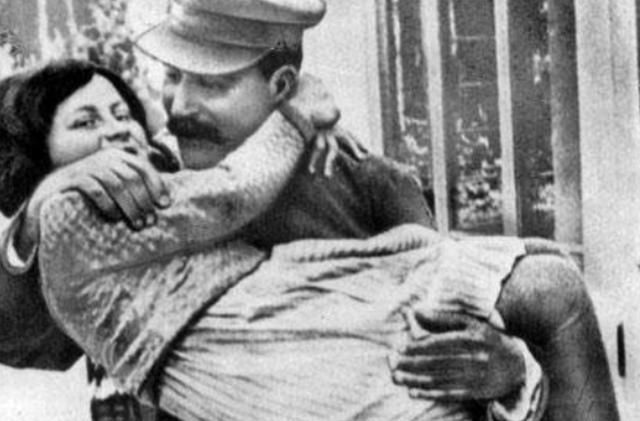

在纽约市一个很普通的老人中心里,有个女人正安安静静地过着自己的晚年生活。这个女人可不得了,她就是斯维特兰娜·阿利卢耶娃,她的身世和选择曾经轰动了全世界。她的名字承载着沉甸甸的历史和复杂的情感。她的人生轨迹,从莫斯科的克里姆林宫一直到纽约的某个隐蔽角落,就这么勾勒出了一个跨国传奇,这里面有权力的纠葛、背叛的故事,还有救赎的情节。她可是斯大林唯一的女儿,她曾经狠狠地批评自己那个强硬的父亲,说他是“道德和精神上的恶魔”,然后就彻底和自己的祖国苏联断绝了关系。

到了晚年的时候,她却又轻声地给那些可能会变节的人一个忠告,让他们别忘了河对岸的也都是不完美的人。她这是咋想的?

斯维特兰娜的悲痛和爱情苏联领导人约瑟夫·斯大林就只有一个女儿,那就是斯维特兰娜·阿利卢耶娃。她,在自己的父亲去世之后,心理上有了很大的变化。

1963年的时候,斯维特兰娜·阿利卢耶娃正在莫斯科的一家医院治病。在医院里,她碰到了布拉耶什·辛格。辛格是印度的共产党员,因为得了肺结核,就跑到苏联来治病了。斯维特兰娜和辛格第一次见面是在医院的公共休息室里,当时辛格正坐在一张旧沙发上看一本俄罗斯文学的书。

斯维特兰娜被辛格身上那种平静的气质和知识分子的范儿给吸引住了。然后两人就聊起来了,聊的内容包括文学、政治,还有他们对生活的想法。虽然语言不通,可两人都尽力用简单的俄语或者英语交流,好让对方能明白。慢慢地,斯维特兰娜和辛格之间的关系就越来越好了。

辛格和斯维特兰娜都在医院长期治病,所以他俩相处的机会就更多,慢慢地感情就特别深了。辛格病得挺重的,可他对生活特别积极,对未来充满希望,这些都深深打动了斯维特兰娜。斯维特兰娜心里明白辛格身体不好,可她还是想跟辛格住一块儿,就盼着在辛格有限的生命里,能给他最多的支持,好好陪着他。

他们在医院旁边的一个小公寓里开始一块儿生活了。这个公寓的布置很简单,从窗户望出去能看到莫斯科的街道景色。虽然条件挺艰苦的,可斯维特兰娜和辛格都努力把这儿弄成一个温馨的家。他俩互相照顾,辛格身体虽然弱,却一直坚持教斯维特兰娜印地语和印度文化,斯维特兰娜,就负责日常生活方面的事。

在辛格和斯维特兰娜同居的日子里,辛格的身体越来越差了。可就算这样,辛格还是特别乐观,老是跟斯维特兰娜说,别为他担心。他俩一起和病魔作斗争,关系也变得更铁了。他俩经常一块儿听音乐、看电影,虽然大部分时间都在公寓里待着,但也想法子让每一天都过得有滋有味儿的。

可是,辛格的病情最后还是没救了。辛格病逝前的那几个星期,斯维特兰娜几乎一直守在他的床边。辛格咽气的时候,斯维特兰娜握着他的手,心里满是哀伤,不过她还是感恩自己能陪着他走到人生的最后一段路。

辛格刚去世没多久,斯维特兰娜就安排了一趟去印度的行程,就是为了完成辛格生前的愿望——把他的骨灰撒到红海。她带着辛格的骨灰盒到了红海海边,这片海可美,辛格活着的时候老跟她念叨。有一天清晨,斯维特兰娜坐上一艘小船,船夫闷头划船,把船划到海里去了。在阳光的照射下,斯维特兰娜慢慢把骨灰撒到波光闪闪的海面上,辛格的骨灰就随着海浪一点点散开,化进海水里去了。

这仪式一完成,斯维特兰娜就打算先在印度待着。她在新德里租了个小公寓住下。这段日子,她老去辛格的家人和朋友那儿,想多知道些辛格的事儿,也多了解印度文化。她还开始参加当地的社会活动,跟印度的知识分子还有政治活动家交流。不过,时间一长,她就发觉自己不可能一直在印度生活,她苏联护照上返回的期限马上就要到了。

最后,斯维特兰娜挑了个看起来普普通通的下午。她装作出门去买东西,其实早就悄悄搭上了事先安排好的出租车,直接就奔美国驻印度大使馆去了。车窗外面的街景刷刷地往后闪,这让她又紧张又焦虑,每次红灯停车的时候,她都觉得克格勃说不定就在附近盯着自己。不过,费了一番周折之后,她还是顺利地到了大使馆的大门口。

在之后的几周时间里,斯维特兰娜参加了好多公开演讲和电视访谈,在反苏宣传里成了一个响当当的人物。她不管在啥场合,都不停地批判斯大林主义,还讲自己的个人经历。她这么做,在西方国家可引起了好多人的共鸣,也得到了广泛支持。

在美国的这段时间,斯维特兰娜慢慢习惯了美国社会的规矩和秩序,这和她在苏联的经历可太不一样了。她开始参加社会活动,去接触各种各样的人和文化。虽然这种变化让她有了新的生活方式,可也给她带来了不自在和孤独的感觉。

刚回到苏联的时候,斯维特兰娜就打算重新适应这个她之前离开的国家。她参加了好些公开的文化与社会活动,想重新在苏联社会里找到自己的位置。在这个阶段,不同的场合还邀请她去演讲,讲讲自己的经历,再谈谈对当下政治和社会状况的看法。

在一场非常重要的公开演讲里,斯维特兰娜把自己过去的经历做了个总结,还对那些有可能动了背叛祖国心思的人给出了劝告。她拿自己的经历举例,告诫大家哪怕是在国外,也会碰到和在祖国时一样的人性上的毛病以及社会问题。她的这些话让不少人有了同感,也促使人们开始思考忠诚与背叛、理想和现实之间那种复杂的关系了。

不过,日子一天天过去,斯维特兰娜慢慢察觉到苏联生活的各种局限,还特别压抑。尤其是她体验过西方社会的开放自由以后,就更有这种感觉了。她发觉,苏联虽然在政策上做了些改革,可好多制度方面的问题还是没解决,个人自由仍然被管得很严。她的日常生活都开始被官方监视了,还得承受社会舆论的压力,可烦心了。

这种情况又让斯维特兰娜觉得受不了。她就重新琢磨自己的决定,心里犯嘀咕,不知道是不是还该留在苏联。后来,到了1986年,思来想去之后,斯维特兰娜打算离开苏联,回美国去。她带着女儿奥尔加把出国的事安排妥当,没几个月就离开苏联。

斯维特兰娜·阿利卢耶娃到美国重新定居时,挑中了威斯康星州当新家。她在这儿买了个安静的住处,就盼着能离之前那种动荡的政治生活远远的。在威斯康星州,斯维特兰娜过着比较平静的日子,她女儿奥尔加也在这儿待过一阵儿。

不过,出于个人的一些原因,再加上想融入更广阔的文化环境,斯维特兰娜就打算搬到英国去。到了英国之后,她住在一个乡村小镇,那地方就像画儿一样美。这儿的生活节奏慢悠悠的,环境也特别符合她想要安静和有文化氛围的那种要求。对斯维特兰娜来说,在英国的日子过得特别宁静。她能去各种历史遗迹和博物馆逛逛,还能跟当地的文化人和知识分子唠唠嗑。

斯维特兰娜在英国生活了一阵子后,还是打算回美国去。她觉得在美国能有更多机会和自己庞大的社交圈子打交道,尤其是那些和她有着相似政治、文化背景的人。回美国后,斯维特兰娜就选了里奇兰森特的老人中心来安享晚年。这是因为她想要稳定的社区生活,而且老人中心能提供医疗和日常生活方面的支持。

里奇兰森特的老人中心,那可是专门给老年人打造的居住社区,各种护理服务可全乎了,还有好多方便的设施。斯维特兰娜在这儿,被照顾得特别周到。社区经常搞活动,像阅读会、音乐会之类的,还有不少社交活动,这样她就能跟其他居民聊天交流。在这里生活,能让她社交不断,就没那么孤单。