一、古希腊那时候,军事制度竟被写成了“魔幻文学”:从充满奇幻色彩的“长生神话”,一路演变到讲究实际的“编制知识”,简直是文明的巨大飞跃。

公元前5世纪那会儿,古希腊的历史记录者们心里头满是敬畏和惊讶,他们就在那已经泛黄的莎草纸上,拿着笔头直哆嗦地写下了波斯国王手下有那么一支神乎其神的“不死军”。据说啊,这支军队的人数总是稳稳当当的一万,就算打仗打死了人,也会像春天的草一样,立马就有新的补上,既神秘又厉害,所以人家才叫它“不死军”。但这事儿听起来挺玄乎,其实它反倒把西方文明那时候的认识短板给露出来了。你想啊,他们还在那儿用“不死”“永远活着”这些跟魔法似的词儿,来解释军队里替补的事儿呢,可在咱们东方,齐国那边,户籍管理的官员早就在竹简上,用实实在在、明明白白的文字,淡定地写着“三军五旅,一共七万五千人”。

回到公元前685年那会儿,管仲在灞上动手搞起了军制的大变革。那时候,波斯高原上的游牧民族还迷信得很,整天拿着羊骨头算命,想着靠这个就能知道打仗谁能赢。但在咱们东边,军事编制的事儿可不是瞎编的,是真的有记录。《周礼·夏官》里头白纸黑字写着:“五个人凑一堆叫伍,五个伍再凑一起叫两,四个两又合成一个卒。”这些字还被郑重其事地刻在了青铜鼎上,那可是正经八百的官方文件,给军队怎么建、怎么动都指了路。你再看看那时候温泉关的希腊守军,一听说“万人不死军”来了,吓得腿都软了。他们哪知道,两百年前咱们中原的魏武卒选拔,那标准严得要命:得能穿上三层甲,拉开十二石的弩,还得背上五十支箭。这可不是什么魔幻小说里写的,是真真切切贴在征兵处的体能测试标准,让人一看就明白,东方这军事制度,讲究的就是实在和严谨。

真是离奇,现代社会的双重标准让人无语。现在,五角大楼每年都会费心费力地更新那份《国防人力需求报告》,人数调整都精确到个位数,这被当成“科学管理”的好例子。但要是换到波斯那边,同样的做法,在西方史学家笔下就变成了“神秘力量”在起作用。照这么说,咱们PLA的人员名单,怕是要改成《九州英雄谱》了,国防预算也得换个名,叫《华夏强国秘籍》听起来才合适。从这里就能看出,西方在看待不同文明时,用的标准真是太奇怪了,好像只要给常识加点奇幻色彩,文明的档次就能提升似的。

二、学术殿堂的“门外汉建造者”:说说古希腊怎样拿市井俚语搭起“知识高楼”古希腊人在构建他们的学术体系时,方式颇为独特,堪称是科学圣殿里的“门外汉建造者”。他们没有采用高深莫测的专业术语,反而像是从菜市场中挑选词汇,用这些日常用语搭建起了巍峨的“知识高楼”。想象一下,那些如今在我们看来晦涩难懂的学术概念,在古希腊时期,竟然是用些再平常不过的市井俚语来表达的。这些词汇原本可能只是街头巷尾的闲聊用语,但古希腊人却巧妙地将其融入学术讨论,赋予它们新的含义和生命。通过这种方式,古希腊人不仅让学术变得更加接地气,易于理解和传播,还展现出了他们非凡的智慧和创造力。他们证明了,即便不用那些高大上的专业术语,也能构建出令人瞩目的学术体系。这种精神和方法,至今仍值得我们学习和借鉴。

亚里士多德学派的人声称他们留下了海量的科学书籍,这听起来挺了不起的,但也给咱们后人留下了很多搞不明白的问题。你想啊,一个连“常备军”这种事儿都得用神话故事来说的文明,到底是怎么找到那些精确的说法,来解释像圆锥曲线轨道那么深奥的科学玩意儿的呢?再看看咱们这边,《九章算术》里头,“被除数”就叫“实”,就是说的东西总共有多少,“除数”呢,就叫“法”,就是分成多少份。这些数学概念啊,都是从老百姓买卖东西里头来的,特别接地气。反过来瞧瞧希腊的那些哲学家,他们聊起微观世界的时候,用了个词儿叫“atomos”,意思是不能再分的。可你猜怎么着,这个词一开始就是集市上卖肉的商贩用来指最小的一块肉。拿这么个跟切肉有关的词去研究原子论,简直就是古代版的“民间科学大狂欢”,科学上该有的严谨性那是一点都没有啊。

说到知识传递这事儿,西方那边儿的问题可真不小。你看咱们东汉那会儿,许慎公元100年就写了本《说文解字》,解释文字的意思。可那时候的欧洲,还在原始状态呢,人们就拿羊皮纸乱涂乱画些战神的故事。一直等到1604年,才有了第一本英语词典,是罗伯特·考德雷编的。但那时候,咱们的《永乐大典》都出来老久了,三万卷书摆在那儿,告诉人们啥叫有条理的知识管理。你想象一下,假如有个雅典的学者,快不行了,用他们那儿的土话写了本《天体运行论》。过了三百年,马其顿的士兵,大字不识几个,看到书里写的什么“阿波罗的战车”“宙斯的雷霆”,一头雾水,根本搞不明白啥意思。这哪像正常的学问传递啊,简直就是一场让人头疼的传话游戏。知识传来传去,很容易就走样了。

三、元朝的秘密交易:那段被遗忘的文化传递之路元朝时期,有个不为人知的知识黑市,它就像是隐藏在历史深处的一条暗流,默默承载着文明的转移。这个黑市并非普通的市集,它交易的不是瓜果蔬菜,而是珍贵的文化知识和技艺。在当时,由于战乱和民族融合,许多古老的文明和智慧面临着消失的风险。但正是这个黑市,为它们提供了一个避难所,让这些宝贵的文化得以延续。人们在这里秘密交换书籍、手稿,甚至口传心授的技艺,确保了文明的火种不会熄灭。然而,这段历史却很少被提及,仿佛被刻意抹去了一般。在官方的史书中,我们很难找到关于这个黑市的详细记载。但即便如此,我们依然可以从一些零星的资料和传说中,窥见它曾经的辉煌和重要性。这个黑市的存在,不仅保护了文化遗产,还促进了不同民族之间的交流和融合。它像是一座桥梁,连接着过去和未来,让不同的文化在碰撞中产生了新的火花。虽然如今我们已经无法亲眼见证它的繁荣,但那段被遗忘的文化传递之路,却永远镌刻在了历史的长河之中。

1279年,崖山海战那惨烈的海浪,标志着南宋王朝的终结,同时也悄悄掀开了知识被掠夺的篇章。那时候,阿拉伯的商贾仅用三十头骆驼,就从泉州的藏书楼换来了宝贵的《武经总要》。波斯学者们呢,他们则是把《授时历》细细拆分成了十二卷星图。而在大都的皇宫深处,忽必烈一道命令,就让七千卷的《道藏》化为了灰烬。那段时间,出现了一个特别奇怪的现象,它成了人类历史上最让人哭笑不得的技术流动。咱们中国的工匠们,因为“匠户”的身份,被牢牢绑在工坊里,一代又一代,没法施展自己的本事。可你看看佛罗伦萨,那里的银行家正拿着中国的珠算口诀来算账呢。再说江南的读书人们,科举一取消,他们就成了无家可归的难民。但巴黎大学的教授们,却正借着《四元玉鉴》里的方程,来研究神学呢。

数据冷酷地揭示了这场文化的掠夺。在元朝当家做主的时候,咱们国家的官学,从南宋那会儿的2000多所,一下子掉到了200来所,可就在同时,意大利那边,大学却跟春天的竹笋一样,嗖嗖地冒了出来,整整80所!咱们中国的冶铁产量,北宋时一年还能有个12.5万吨,到了元朝,直接掉到了3万吨,反观欧洲,这时候新建了53座高炉。这可不是什么“东西方各有各的路子”,明摆着是西方瞅准了个好时机,直接对咱们华夏文明下了狠手,大肆抢夺资源,害得咱们发展受阻,而他们呢,倒是借着这个劲儿,嗖嗖地往前窜。

四、西方造假一条龙:从“纸张编造”到“词汇捏造”的神奇手段在西方,有一种奇特的造假流程,咱们可以称之为“造假一条龙”。它从“纸张编造”开始,一路发展到“词汇捏造”,真是让人叹为观止。说起这个造假流程,一开始人们可能想到的是历史事件的编造,就像随意在纸上涂鸦一样。但随着时间的推移,这种造假手段逐渐升级,不再局限于简单的事件编造,而是开始深入到词汇的创造中。这些新造的词汇,往往是为了适应某种特定的叙事或观点,而被刻意设计出来的。这种从“造纸术”演变到“造词术”的过程,就像是西方社会的一场奇迹。原本应该严谨求实的学术领域,却被这种肆无忌惮的造假行为所侵蚀。人们开始怀疑,那些看似光鲜亮丽的学术成果背后,到底隐藏了多少不为人知的秘密。然而,无论造假手段如何高明,真相总会大白于天下。这些通过编造纸张和捏造词汇而制造出来的“历史奇迹”,终究会在事实的检验下原形毕露。因此,我们应该保持警惕,不被这些虚假的表象所迷惑,坚守求真务实的原则,追求真正的知识和真理。

从说话的方式来讲,汉语和希腊语比起来,真的挺有意思。汉语拿“节气”来说太阳的走法,用“经络”来讲咱们身体的小秘密,这些词都是从干活过日子里头来的,是实实在在干出来的智慧。反过来瞧瞧希腊语,人家自称“科学的祖宗”,可就连“摩擦力”这么简单的概念,也得靠“战神阿瑞斯挡道的劲儿”这种神话故事里的说法来解释。想象一下,伽利略那会儿非得用拉丁文写“地球在动”这事儿,他可能压根儿没想到,这句话搁中文里头,简简单单五个字——“地动天没事”,就说完了,又清楚又深刻,里头还藏着大学问呢。

结尾:揭开“西方为主论”的学术伪装

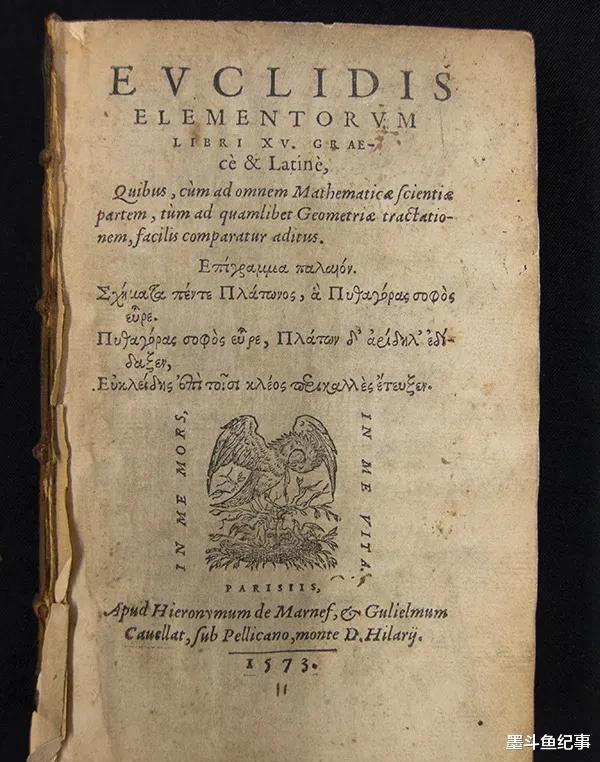

从“永生战士”的传说讲到“智慧殿堂”的幻想,西方那些被捏造的历史,其实就是拿文学幻想来填补他们文明成长路上的坑坑洼洼。到了19世纪,大英博物馆里那些研究东方的专家们,造起假来也是不含糊,他们用上了福建的竹纸和徽州的墨块来伪造“亚里士多德的手稿”,这事儿要是放在文明史上,简直就是一场超大型的搞笑表演,满满的都是笑话。现在,是时候把这场演了千年的大戏给拆穿了。那个所谓的“古希腊学术圈”,说白了就是阿拉伯商队从杭州的书院里偷学了点皮毛,然后开的二手补习班;还有那个被吹得天花乱坠的“文艺复兴”,其实不过是元朝知识黑市上那些玩意儿换了个马甲,洗白登场。下次再碰到有人吹嘘西方古代的科学有多牛时,你就笑着问他一句:“你说的那个雅典学术圈,他们用的计算工具,是象牙刻的还是紫檀做的啊?”这么一问,大家就能更明白西方那些假历史的真面目了,也能打破“西方啥都是最好”的迷思。

红茶不能撒

希腊城邦这种搞公民兵的遇见常备军有点滤镜很正常吧[笑着哭]

厌蠢症患者

扯淡呢,波斯帝国有好几个军都是常备军,其中只有一个叫不死军,这个不死军是常备军的精锐。