在汉武帝统治时期,匈奴成为了北方边境的主要威胁。

汉武帝发动对外战争并非出于个人喜好,而是迫于现实压力。长期以来,匈奴频繁侵扰北部边疆,给当地百姓带来了深重灾难。边境地区居民生活困苦,安全得不到保障,这种持续不断的威胁迫使朝廷不得不采取军事行动。

《史记》里经常提到匈奴在某某年入侵某地,抢粮食杀百姓。这说明什么?就算咱们心肠好,也不能老让人欺负吧?

因此,在汉武帝的统治时期,与匈奴的战争势在必行。

公元前120年秋天,匈奴再次南下侵扰汉朝北部边境。据史料记载:

匈奴骑兵大规模入侵右北平郡和定襄郡,每路兵力均达数万之众。他们在当地大肆劫掠,造成千余名百姓惨遭杀害或被掳走。这次袭击给边境地区带来了严重的人员伤亡和财产损失,汉朝边境安全受到严重威胁。

面对匈奴频繁的边境侵扰,最有效的应对策略应当是迁移民众,这种做法在近代战争史上屡见不鲜。通过将边境地区清空,我们可以显著扩大防御范围,从而有效遏制匈奴的骚扰。就在匈奴侵扰的这一年,山东地区遭遇了百年一遇的洪水灾害。当地官员在处理黄河水患时,既无良策,只能采取临时措施,一方面进行救援,另一方面尝试堵塞河道以控制灾情。

汉武帝采取了与众不同的策略,他并未撤离当地居民,反而巧妙地利用山东地区遭遇的洪灾,将70万受灾民众迁移安置。这一举措显示了他处理问题的独特方式。

一次性迁移70万人口,无论放在古代还是现代,都是一个令人震惊的庞大数字。这种规模的人口流动,在任何一个时代都足以引起社会的巨大震动。在古代社会,这样的迁移往往意味着整个地区的彻底变迁,对当地经济、文化和社会结构都会产生深远影响。即便以现代的标准来看,70万人的迁移也相当于一个中等城市的全部人口,需要庞大的资源支持和精密的组织规划。这个数字背后所代表的人力、物力和财力投入,以及对社会各层面带来的冲击,都让人不得不深思。无论是从历史角度还是现实视角,如此大规模的人口迁移都是一个值得深入研究的重大课题。

根据历史记录:

山东遭遇严重洪灾,百姓陷入饥荒困境。朝廷派遣官员开放各地粮仓救济灾民,但资源仍显不足。于是,皇帝下令征集富户和官员,鼓励他们向灾民提供借贷,并将这些善举上报朝廷。即便如此,灾情仍难以缓解。最终,朝廷决定将七十多万灾民迁至关西及朔方以南的新秦地区,由官府负责提供衣食,并多年资助他们重建家园。官员们分头监督安置工作,往来频繁。这一系列举措耗费巨大,难以估量。

简单来说,就是山东发生了严重的洪灾,汉武帝为了救济灾民,动用了全国的粮食储备,但这些粮食还是不够山东灾民的需求。于是,他又让富人们借粮给老百姓,但即便如此,仍然无法彻底解决灾民的生存问题。

依我看,指望有钱人借钱给普通民众,这简直就是在强化富人对穷人的压榨,想靠他们解决问题根本是异想天开!

随着山东地区流民数量持续增加,社会动荡的风险也在不断上升。大量流民若得不到妥善安置,极可能结伙占山为王,形成割据势力。为应对这一危机,汉武帝采取了一项有效策略:将这些流民迁移至北部边境地区。该地区长期遭受匈奴侵扰,正好需要人力加强防御。

现在的问题是,那些无家可归的人连基本温饱都成问题,他们怎么会愿意抛下一切,跟着你长途跋涉到遥远的地方重新开始生活?

汉武帝提供的待遇极为优厚。汉朝实行的军功爵位制度对各个时期的流浪百姓来说,吸引力巨大。只需加入皇家军队,通过战场上杀敌立功,就能为自己赢得光明的前程。

山东七十万受灾百姓在迁移过程中,全程由军队护送,沿途提供食宿保障(所谓的住宿实际上就是在路边露宿)。几年后,政府还会分配土地给他们耕种。

汉武帝的这一系列政策,堪称古代版的“小型土改”。他采取的措施,本质上是对土地制度的一次深刻变革,与近现代的土地革命有着异曲同工之妙。通过重新分配土地,汉武帝削弱了地方豪强的势力,加强了中央集权,同时也让普通百姓获得了更多土地资源。这些政策不仅缓解了社会矛盾,还为国家财政提供了稳定收入,可谓一举多得。虽然规模不及近现代的土地革命,但其核心思想和实施效果却有着惊人的相似之处。

这就像现在,只要答应搬到某个地方,立马送你一套房子!山东的灾民本来因为黄河发大水没了住处,一听说国家有这个政策,马上收拾东西,毫不犹豫地往北方搬家定居。

时隔一载,汉武大帝挥师北上,剑指漠北匈奴。这位雄才大略的君主,决意以武力彻底解决长期困扰中原的边患。他深知匈奴势力强大,必须采取果断行动。于是,一场规模空前的军事行动就此展开。汉武帝调动精锐之师,筹备军需物资,制定了周密的作战计划。此次北征不仅是对匈奴的一次重大打击,更是彰显汉朝国威的关键之举。

许多人认为,汉武帝统治时期主要崇尚武力,这种看法不无道理。相比之下,人们更倾向于生活在文景之治那样的时代。那个时期没有战乱,没有频繁的军事行动,赋税较轻,徭役也不重,这样的社会环境显然更受大众欢迎。

有些账迟早要算。去年你在我地盘上闹事,欺负我的人,今天该轮到我上门讨债了。既然你不讲规矩,那我也没必要客气,直接去你家砸场子,让你也尝尝苦头。

公元前119年秋天,汉武帝决定大规模出兵攻打北方。他调集了十万石粮食和十万匹战马,还准备了四万匹后勤马匹,再加上十万步兵和后勤人员,准备向漠北进发。这次军事行动规模庞大,显示出汉武帝对北方战事的重视,也体现了他加强边境防御、扩大疆域的决心。

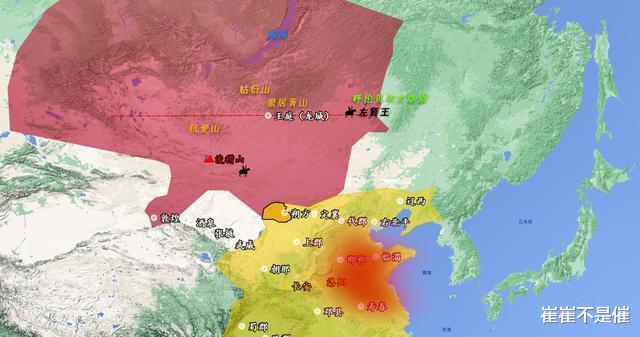

汉武帝调集了十万匹战马,指派大将军卫青和骠骑将军霍去病各自统领五万骑兵,另外还配备了四万匹私人随从马匹。数十万步兵紧随其后,担任后勤运输任务。所有敢于冲锋陷阵、深入敌境的精锐部队,都划归霍去病指挥。

李广多次主动请求出征,但皇帝认为他年纪太大,一开始没有同意。经过多次请求,皇帝最终批准了他的申请,任命他为前将军。同时,公孙贺被任命为左将军,赵食其为右将军,曹瓤为后将军,这些将领都归大将军指挥。

此次北征,霍去病统领着最为精锐的骑兵部队,从骑兵的配备情况可以看出,这位年轻的将领无疑是此次行动的核心人物,无人能及。即便是一向享有崇高地位的卫青,在此次行动中也只能退居次要位置。

在漠北之战中,匈奴人再次低估了霍去病的实力,反而将主要精力集中在对付卫青身上。卫青率领军队穿越广袤的沙漠,行军千里,最终与早已布防就绪的匈奴单于伊稚斜正面交锋。

卫青别无选择,只得下令部队围绕战车布阵,转入守势。伊稚斜目睹自己的骑兵接连突破汉军多道防线,这时天空突然被黄沙笼罩(这在北方是常见现象,不足为奇)。

战场上双方视线受阻,无法看清对方动向。卫青果断调遣精锐骑兵,组建两支侧翼突击队,突破包围圈,从东西两侧迅速出击,直指伊稚斜的指挥中心。伊稚斜目睹汉军骑兵突然逼近,未及下令撤退,仅由少数护卫随行,匆忙撤离战场。

在战场的右侧,霍去病遭遇了匈奴的左贤王。与预期不同的是,左贤王并未提前准备,这场遭遇完全是意外。双方在没有预谋的情况下直接交锋,展现了战斗的不可预测性。

霍去病毫不犹豫,立即指挥骑兵发起冲锋,迅速击溃了匈奴左贤王的部队。

他取得了以下成果:

汉军成功捕获了匈奴的屯头王和韩王等三位首领,同时还有将军、相国、当户、都尉等八十三名高级官员。总计俘虏匈奴士兵七万零四百四十三人。随后,军队在狼居胥山举行了祭天仪式,在姑衍山进行了祭地活动。最后,他们登上了翰海附近的山峰,远眺四周。

值得注意的是,史书中并未详细记录霍去病所率部队在这场战役中的伤亡情况。考虑到这场战斗的规模极其庞大,缺乏具体的伤亡数字其实并不意外。

汉武帝对漠北战役的最终评价可以概括为:

卫青作为大将军,公孙贺担任左将军,曹瓤为后将军,三人在此次战役中既未立下战功,也未犯下过失,因此朝廷决定不对他们进行任何奖惩。

李广在战场上选择自尽,而赵食其则因犯下重罪被判死刑,但后来通过赎身的方式得以保全性命,最终成为普通百姓。

霍去病的封地增加了5800户,他手下的将领也都得到了封赏。

然而,这场战役对汉军骑兵造成了严重损失。当汉军撤回边境地区清点马匹数量时,仅剩三万匹战马。与出征时前线部署的十万匹及后勤运输的四万匹相比,损失之巨令人震惊。