1979年9月3日,一架由中央派出的专机降落在了北京机场!

飞机落稳后,一位年近70岁、坐在轮椅上的老人由工作人员抬着下了飞机。当北京的天空映入眼帘时,老人显得无比激动,这也是她60多年来第一次走进北京城。

此时,曾经的动荡不安已经成为永远的历史,北京城也呈现出了一片欣欣向荣的景象,老人看在眼里,喜在心中。

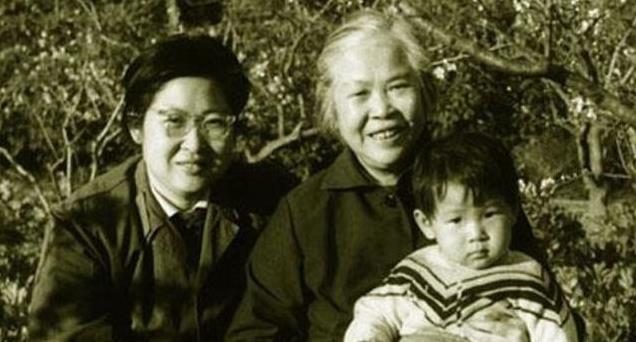

随后,老人看到了前来迎接自己的女同志,她就是时任中组部副部长的曾志,当两双历经风霜的手紧紧地握在一起时,老人的眼里有了泪光。

当然,此次老人北京之行,还有一个更重要的事情,那就是秘访毛主席纪念堂,这一天她等了太久太久。

这位老人不是别人,她就是有着“井冈山之花”之称的贺子珍。

贺子珍之所以能够来北京实现自己多年的夙愿,还要从1979年6月1日的全国政协第五第二次会议说起。

在这次会议上,参会人员提议,将贺子珍同志增补为“全国政协委员 ”。这个提议得到了大多数参会者的赞同。

贺子珍曾为中国革命做出过突出的贡献,早在大革命时期她就加入了共产党,并投身到游击战争中。

她也是井冈山第一位女党员,曾和所有同志一样,穿梭在枪林弹雨中,所以她绝对担当得起这个政协委员。

这个决议通过时,远在上海的贺子珍心情是激动的,当然她想的并不是个人的荣誉和利益,而是想自己还可以为人民和祖国做贡献。

不过,成为“增补政协委员”后,贺子珍还是向组织上提出了一个“私人请求”,那就是去北京毛主席纪念堂,瞻仰毛主席的遗容。

其实,在1978年的时候,中央就开始安排各地的老红军和老干部,专程坐车来北京毛主席纪念堂,瞻仰毛主席遗容。

很快就有25000名老红军实现了再见一次毛主席的心愿,当时贺子珍也在邀请之列。

但因为种种原因,贺子珍的行程一直没有如愿,成为“增补政协委员”后,她终于按奈不住自己的心情,再一次向组织上张嘴,提出了自己的诉求。

对于贺子珍的这个诉求,任何人没有任何理由反对。

不过因为身份特殊,贺子珍的行动通常要经过许多部门,女儿李敏和女婿孔令华需要逐一落实,首先就是住处问题。

当时,李敏一家住在景山后面的部队大院,实际上就是高级筒子楼,此时贺子珍身体大不如从前,接到这里显然不合适。

最终,经过多番商议后,决定将贺子珍接到解放军总医院,而李敏在去办理手续时,曾遇到了贺子珍在新四军时的战友冯文彬和叶剑英的弟弟。

当李敏将母亲要来北京的事情告诉他们时,他们对此非常支持,而中央的态度则是:“贺子珍同志随时来往京、沪两地,想住多久就住多久。”

一切准备就绪后,在当年的9月3日,中央派专机将贺子珍从上海接到了北京。此时距离9月9日毛主席逝世三周年还有六天,距离10月7日贺子珍70岁生日还有一个月的时间。

为避免贺子珍情绪失控,在出发前两天家人就不断地叮嘱他,到了毛主席纪念堂,千万不要发出任何响声,更不能放声大哭,这是纪律。

李敏还再次叮嘱说:“您一定要答应哦,不能哭,要听组织上的安排,我就在您的身边!”贺子珍一生最遵守纪律,也最听组织的话,所以对于家人的叮嘱她频频点头。

此次贺子珍的纪念之行是保密的,所有纪念堂的参观记录也都被删除。

其实,贺子珍刚到达北京时,就要求去毛主席纪念堂,但出于对她身体的考虑,家人和医生都建议她再等几天,最后悼念的日期就定在了9月8日。

在出发前,贺子珍精心挑选了一条白色手绢,一路上紧紧地握在手中,以防止自己情绪失控。因为身体原因,贺子珍是坐着轮椅进入毛主席纪念堂的。

进入大厅后,李敏和孔令华代母亲向北大厅毛主席坐像献上了一个“心”形花圈,在花圈左右带上,一边写着”永远继承您的革命遗”,另一边则写着“战友贺子珍率女儿李敏、女婿孔令华敬献”。

从花圈的形状到缎带的文字,都是李敏征求过贺子珍同意的,而这些都是有特殊寓意的,“心”的形状代表贺子珍以及女儿、女婿对毛主席的一片心和几十年来的思念。

李敏和孔令华一左一右陪伴着母亲贺子珍,三人来到毛主席汉白玉坐像前,随行记者吕相友赶紧按下快门键,留下了一张具有历史意义的照片。

照片中,贺子珍目光望着前方的天安门,这是自1937年延安凤凰上合影后,贺子珍和毛主席又一次合影,也是此生最后一次“合影”。

值得一提的是,吕相友事后想采访一下贺子珍,让她谈谈在纪念堂时的感受和感想,但后来因为贺子珍说话有些困难,这件事就不了了之了。

合影之后,贺子珍被推进了瞻仰厅,时隔多年她终于再次见到了曾经风雨与共的“战友”,原本贺子珍是极力控制自己的,可是眼泪还是不听她的,顺着眼眶就流了出来。

贺子珍紧紧地咬住手中的白色手帕,不让自己发出任何声音,那隐忍的背后是她的难过、思念和伤心。

随行的医护人员见状,赶紧将贺子珍推到休息室,让她平缓一下情绪。在这里,贺子珍看到了毛主席亲手写下了一首诗《七律·长征》。

看着眼前的诗句,贺子珍的记忆仿佛又被拉回到那段久远的长征岁月。

1934年10月,贺子珍和毛主席一道,参加了举世闻名的二万五千里长征。

在这段艰苦的征程中,贺子珍经历了生与死的考验,先是部队出发后不久她就发现自己怀孕了,虽然当时身体极度不舒服,但坚强的贺子珍从不需要别人的照顾。

生产之后,因为敌人在后方穷追不舍,贺子珍做出了一个艰难的决定,在毛主席还没有来得及看孩子一眼时,就将她送人了。

因为长征路太艰苦,分娩后的贺子珍一直没有什么营养补给,有一次毛主席就拿出9块银元,让警卫员陈昌奉去给贺子珍买点营养品。

贺子珍知道后,坚持要回了银元,她认为长征还有很长一段路要走,毛主席对革命、对红军更重要,真正需要补充营养的他,而不是自己。

毛主席见状就说:“那就买条鲫鱼吧,我们一块吃!”

见毛主席如此说,贺子珍只好勉强同意。

后来每到一个地方,贺子珍就买点有营养的东西,让工作人员给毛主席送过去,不过当时物价上涨,9块钱银元很快就花光了,贺子珍一狠心就将自己娘留下的金镯子给当了。

那是她的母亲留给她的最后信物,但在她眼里毛主席的身体比信物要重要得多,毛主席知道真相后,十分的感动。

在长征路上,贺子珍和毛主席就是这样互相牵挂着,那段风雨相伴的岁月,贺子珍永远不会忘记,包括那首诗,当时毛主席写完后,也是多次读给贺子珍听。

时隔四十年,再次见到诗句时,贺子珍“望诗思人”,她一边全神贯注地注视着,一边轻声朗诵,那场景实在是感人。

调整好情绪后,贺子珍在家人的陪同下又去参观了人民大会堂、宴会厅。

之后她们来到了一个非常小的房间,里面的布置非常的朴素,而这里就是毛主席曾经的休息室。当贺子珍得到这个答案后,突然情绪再次失控,又落下了眼泪。

当时,贺子珍坐到了毛主席生前坐过的藤椅上,一直遵守纪律的她突然掩面痛哭起来,从她的声音和动作来看,她的情绪非常的激烈。

至于贺子珍为何情绪如此激动,后来李敏的女儿孔东梅这样回答的,有可能外婆当时看到了一些熟悉的物件,或者是她用过的东西,或者是她和外公(毛主席)一起使用过的,所以才会泪如泉涌。

就在贺子珍哭泣时,女儿李敏也忍不住流下了眼泪,她想起了三年前自己最后一次见到父亲时的场景。

当时的毛主席已经无法用言语表达自己心中所想了,他看着眼前的女儿,似乎有千言万语却又说不出来,最后他对着女儿,用左手的食指和拇指做了一个圈。

泪水模糊眼帘的李敏并不理解父亲要表达的是什么意思。

毛主席去世后,李敏将这个事情和别人说了一下,当时有人分析说,你母亲的小名叫桂圆,那个圆圈可能就是代表你母亲,也许是他放心不下她吧?

如今看到母亲哭得如此伤心,李敏又想到了父亲比划的圆圈,眼泪再也控制不住了…..

此次参观完之后,贺子珍就在北京住下了,时间大概一年半左右的。

因为身体和生活习惯等方面的原因,1981年5月贺子珍又返回到了上海,直至去世贺子珍都没有离开过这座城市。

1984年4月19日,贺子珍因病去世,终年75岁。

这位曾经的“井冈山之花”,是一位真正的革命者,她虽为女子,但干革命却不怕危险,勇于献身。

曾担任过贺子珍直接领导的何长工,提到贺子珍时,是这样评价的:

“她作战勇敢,机智灵活,骑马打枪,都很在行,是一个实实在在地带过兵、打过硬仗的巾帼英雄。”