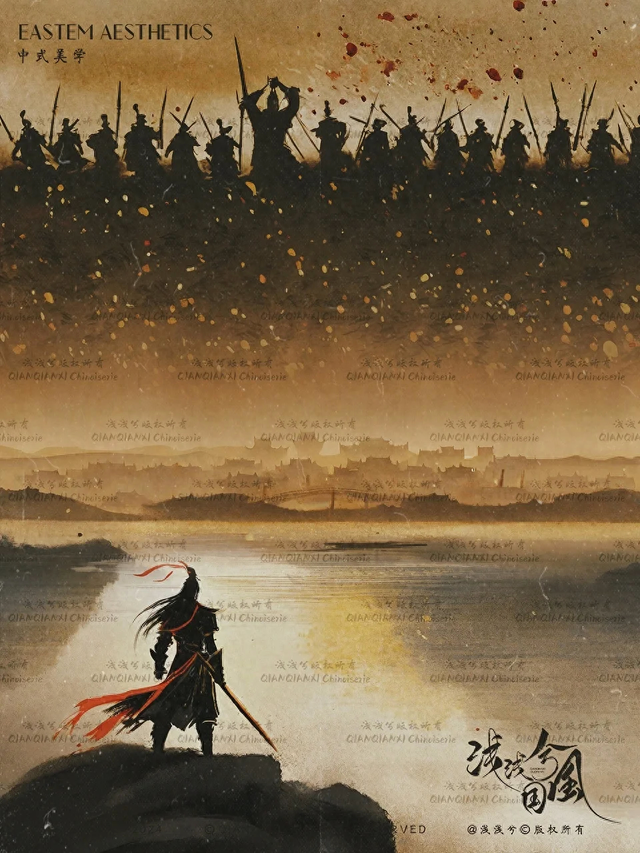

项羽(公元前232年~公元前202年),名籍,字羽,秦下相(今江苏宿迁)人。他是中国历史上杰出的军事家和政治家,被誉为“勇战派”的代表人物,与“谋战派”的孙武、韩信等人齐名。 项羽是楚国名将项燕的孙子,自幼胸怀反秦大志。

秦二世元年(前209年),他随叔父项梁在吴中(今江苏苏州)起义,响应陈胜、吴广的反抗活动。项梁阵亡后,他继续领导反秦武装,亲自领兵救巨鹿,破釜沉舟,大败秦军主力。随后,他招降章邯,坑杀秦卒二十万,进军关中。 秦亡后,项羽自立为西楚霸王,定都彭城(今江苏徐州)。然而,在随后的楚汉战争中,他与刘邦展开了长达四年的争夺天下的斗争。

公元前202年,项羽在垓下(今安徽灵壁南)遭遇战败,突围至乌江(今安徽和县长江段西)边自刎,结束了他传奇的一生。 项羽以其勇猛善战、气吞山河的气势和威武雄壮的形象在中国历史上留下了深刻的印记。他被誉为“生当作人杰,死亦为鬼雄”,是中国历史上最为勇猛的著名武将之一。他的军事才能和领导能力,以及那种敢于挑战权威、不屈不挠的精神,都成为了后人传颂的佳话。

垓下歌

[ 汉 ] 项羽

力拔山兮气盖世。 时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何! 虞兮虞兮奈若何!

【赏析】

《垓下歌》是西楚霸王项羽败亡之前吟唱的一首诗。 此诗概括了项羽平生的业绩和豪气,表达了他对美人和名驹的怜惜,抒发了他在汉军的重重包围之中那种充满怨愤和无可奈何的心情。 全诗通过虚实结合的手法,生动地显示出作者叱咤风云的气概,篇幅虽短小,却表现出丰富的内容和复杂的感情:既洋溢着无与伦比的豪气,又蕴含着满腔深情;既显示出罕见的自信,却又为人的渺小而沉重地叹息。

“力拔山兮气盖世”一句,项羽概括了自己叱吒风云的业绩。项羽是将门之子,少年气盛,力能扛鼎,才气超群。他胸怀大志,面对不可一世的秦始皇,敢于喊出“彼可取而代之”的豪言壮语。项羽是顶天立地的英雄,23岁跟随叔父项梁起兵反秦,率领江东八千子弟投入起义的大潮,成了诸路起义首领中的佼佼者。巨鹿一战,项羽破釜沉舟,与几倍于己的秦军进行浴血奋战,奇迹般地灭了秦军主力,被各路诸侯推举为“上将军”。此后,项所向披靡,直至进军咸阳,自封为西楚霸王。但从这一句诗中也可以看出,项羽夸大了个人的力量,这是他失败的一个重要原因。

“时不利兮骓不逝”,天时不利,连乌骓马也不肯前进了。项羽不是新时代的骄子,而是旧制度的牺牲品。在四年的楚汉战争之中,他虽然与汉军大战七十,小战半百,打了不少胜仗,但仍是匹夫之男,既不善于用人,更不会审时度势,他的失败根本不是什么天意,全是咎由自取。

“骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何?”这是项羽面临绝境时的悲叹。项羽被汉军追及,撤至垓下,陷人汉军重围,以致众叛亲离,帐内只剩下他心爱的虞美人。他夜不能寐,与虞姬悄然相对,借酒浇愁。突然,四面传来阵阵楚歜,项羽愕然失色,惊呼 “汉皆得楚乎?是何楚人之多?”项羽知道自己的灭亡已经无可避免,他的事业就要烟消云散,但他没有留恋,没有悔恨,甚至也没有叹息。他难以忍受的痛苦深深地啮着他的心,他无限哀伤地唱出了这首歌的最后一句:“虞兮虞兮奈若何?”这是项羽面临绝境时的悲叹,在这简短的语句里包含着无比深沉的、刻骨铭心的爱。虞姬也很悲伤,眼含热泪,起而舞剑,边舞边歌,唱道:“汉兵已略地,四方楚歌声。大王意气尽,贱妾何聊生?”

项羽的自刎相对于永恒的自然界来说,个体的人极其脆弱,即使是英雄豪杰,在奔腾不息的历史长河里也不过像一朵大的浪花,转瞬即逝,令人感喟;使自己奋发和纯净的有力精神支柱之一,纵或是杀人不眨眼的魔头,在爱的面前也不免有匍伏拜倒的一日,令人赞叹。

大风歌

刘邦

大风起兮云飞扬。

威加海内兮归故乡。

安得猛士兮守四方!

刘邦(约公元前256年-公元前195年),字季,沛郡丰邑(今江苏丰县)人。刘邦出生于平民家庭,年轻时混迹于市井,老父亲求人给他安排了个泗水亭长(乡镇干部)的差事。秦二世元年(公元前209年),天下大乱,项梁拥立原楚国王子为怀王,以反秦复楚的名义起兵,四十七岁的刘邦带着帮人投奔到楚怀王门下。秦二世三年(公元前207年),刘邦率先攻取秦朝首都咸阳,秦朝覆灭。项羽尊楚怀王为义帝,并打着义帝的旗号分封诸侯,刘邦被封为汉王,封地在汉中一带。

项羽以为天下已经安定下来,作为旗号的义帝已经没有存在的价值,派人将义帝杀死。各路诸侯闻讯起兵,以讨伐项羽的名义逐鹿中原,全国再次陷入混战。刘邦抓住机会,将项羽消灭,建立起西汉政权。 刘邦是中国历史上第一个平民出身的皇帝。刘邦称帝后,先是论功行赏,封侯拜将,政权趋于稳定后,又逐个诛杀异己消除后患。军事实力最强的韩信、彭越先后被杀,淮南王英布眼看着刘邦的屠刀将要伸向自己,被迫反叛。刘邦亲自带兵平叛,击溃了英布。在回师途中,刘邦特意回了一趟老家,高调设宴宴请乡亲邻里。酒过三巡之后,借着酒兴,刘邦击筑而歌,演唱了这首《大风歌》。

“大风起兮云飞扬。”大风起来了,头顶上的层层乌云被吹散。

“威加海内兮归故乡。”荡平群雄君临天下,回家探望乡亲父老。

“安得猛士兮守四方。”希望天下人才尽快归附,帮助我建设、守卫这新生政权。

这首诗歌虽然只有短短的三句,含义却很丰富,表达出三层意思: 一是讲天意。天下大乱,各路英雄逐鹿中原,争夺天下。上天恩赐给我这样好的机会,令我如风卷残云一般席卷天下,荡平群雄。如果没有这场反秦大战,在一个稳定、严酷的社会环境中,刘邦一辈子可能也就是一个乡镇干部。 二是讲不忘本。虽然已经君临天下,但没有忘记帮着自己打天下的父老乡亲。衣锦还乡,既是光宗耀祖,也是与民同乐。 三是希望江山永固。

天下初定,盼望着天下人才能够尽快归附朝廷,守护好这大好江山。一个说一不二的一把手,在家乡父老面前大声疾呼人才难得,就是告诉年轻后生们跟着自己干,出人头地的机会多得很。

南宋诗论家葛立方在《韵语阳秋》中评价:“高祖《大风》之歌,虽止说二十三字,而志气慷慨,规模宏远,凛凛乎已有四百年基业之气。”

安得猛士兮守四方! 起力拔山兮气盖世 ——写人力。项羽把个人能力看为成功的第一位。

大风起兮云飞扬——写天下大势。刘邦把“顺势而为”看作成功的第一位。

时不利兮骓不逝 ——项羽感叹时运不济,希望外界顺应自己。

威加海内兮归故乡——刘邦消灭项羽,然后解除了异性王的威胁,去世前的半年,平黥布叛军,才顺路回了一趟故乡。

刘邦定都关中,而项羽定都老家附近的彭城,项羽把天下的财宝尽量掠回故里。

合 骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何。 ——项羽临死最放不下的是宝马和美人。可见其格局和志向。

安得猛士兮守四方——刘邦为了大汉的政权稳定,翦除了异性王的威胁,这些王有北方的韩王信、燕王卢绾,赵相陈豨,东方的梁王彭越、楚王韩信,南方的淮南王黥布等。 本指望这些猛将守卫大汉四方的,如今都已不在了。刘邦不免丝丝凄凉。毕竟自己的生命也不过几个月了。

刘邦临死前想的是大汉的江山! 但人世间的事没有完美称心的,更多的是权衡和妥协——对异性王的妥协,对匈奴的妥协,对南越的妥协,对吕后的妥协......人生 尽力,也就无憾了!

看透了刘邦项羽,你就读懂了人间的成事法则。

楚汉之争看似是一场军事战争,实则是两位领导者认知上的大比拼,俗话说“你永远也挣不到认知之外的钱”,同样,你也得不到你认知之外的江山和成就。

人类世界自有一套运行的规律,如果你行事与规律相应或接近,就会成功,反之就会失败,这也叫作“顺之者昌逆之者亡”。我们反观一下刘邦和项羽的行事规则,会发现竟是迥然不同,所以,此中的成败,其实早就注定了。

刘邦很会打造人设IP,项羽对于这个完全没有概念和行动:刘邦私下虽然放荡不羁,形同混混,但时刻都在通过行动,并动员他的团队刻意打造“沛公”的美名,攻取咸阳后,虽然对财富美女垂涎三尺,他却马上忍住欲望,对关中百姓约法三章,秋毫无犯,并封锁秦宫,还军灞上。为此首先在关中这个区域博取了美名,不仅为自己打造了一个稳定的战略后方,还未以后的建都称帝打造了良好的基础。反观项羽,坑杀降卒,火烧秦宫,行事乖张,在民间留下了一个暴虐冲动的名声。所以,经过一段时间的刻意打造,天下皆知沛公仁义,礼贤下士,美名远扬。此时,在民众支持度上,刘邦已经完胜项羽。

刘邦知道“独木难支,众人行远”的道理,首先肯承认很多人比自己优秀有能力,然后懂得把这些人为己所用,诚如他后来所说:“夫运筹帷幄之中,决胜于千里之外,吾不如子房。镇国家、抚百姓、给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军、战必胜、攻必取,吾不如韩信。此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也”。反观项羽,妒贤嫉能,极力表现自我,目空一切,以为所有人都不如自己。所以,韩信才从项羽那里投了刘邦,谋士范增被他气的告老还乡、郁郁而终。如此之人,即使个人能力再强,焉能不败。

刘邦比项羽意志力强,做事业比拼的就是谁的毅力更强,刘邦在于项羽的争斗中属于屡败屡战,好几次都差点丢了命。而项羽一次垓下之围,就来个终结版的霸王别姬,自刎乌江,殊不知,江东才是他的大后方,连后来的李清照都说为他不敢“卷土重来”而感到可惜。

总之,在整体认知能力上,刘邦是完胜项羽的,在刘邦面前,项羽显得太年轻太幼稚太任性了。所以,刘邦能战胜项羽,其实是必然的,这是一场人性规则的胜利。所以,如果你想在人间生存成事并获得结果,那就必须懂得并遵从人间的规则。