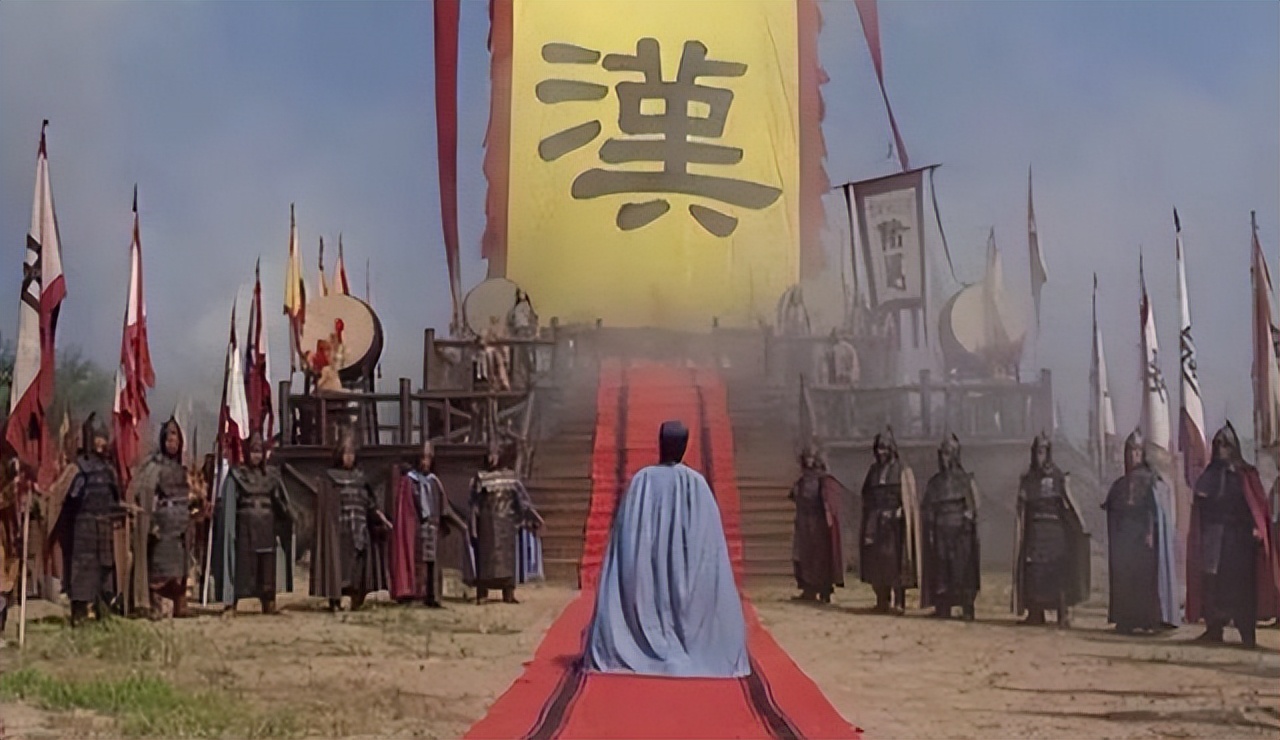

三国时期,群雄逐鹿,曹魏、蜀汉、东吴呈现三足鼎立的势态。公元229年,东吴的统治者孙权终于宣布称帝,而此时距离曹丕称帝已过去9年,刘备称帝也已经8年,这其中原委究竟为何?

当我们观察公元228年发生的石亭之战,可以初见端倪。在这场战役中,东吴成功击败了曹魏的进攻,取得了重要胜利。这次胜利不仅大大提升了东吴的士气,还让孙权清楚地认识到自己在继续抗衡曹魏的强大战斗力。通过诈敌、诱敌深入,歼灭敌人东吴主动采取战略,取得了军事上的主动权。此外,随着蜀汉诸葛亮的北伐,魏蜀之间的矛盾加剧,魏国的军事力量不得不重新调配,使东吴在面对魏国时可以更为从容。

另一件关键事件是公元227年时,蜀汉的国力恢复和对外策略的变化。蜀汉的诸葛亮在223年至228年间连续多次发动北伐,逐渐恢复国力,显示了蜀汉与东吴联手抗魏的意志。尽管蜀汉初期的北伐没有直接帮助东吴,但这对东吴实际带来长远的军事防御缓冲。蜀汉北伐的战略使东吴压力极大缓减,给予孙权充分理由实现称帝。

以229年东吴局面为整体背景遥望,可以看出孙权称帝时机已然成熟。纵观从220年到229年的情况,孙权多通过显贵的策略建筑并稳固自己在江东的统治。从曾经一方割据的势力到最终自立为帝,孙权走过了一条顺利而谨慎的道路。

从时间上来看,公元220年,当时曹操逝世,曹丕继位称帝,孙权为应对两大强敌曹魏和蜀汉的不易形式,采取称臣魏国的策略甚至诚挚奉上关羽首级给曹操,从而稳定江东局势,留存自身实力。公元221年,面对刘备的猛烈进攻,孙权再度示弱,向曹丕称臣,惜被要求送子为质。即便(这体现了孙权的柔韧性,在存亡关头选择忍辱负重。

从内政来看要论孙权称帝的成功离不开东吴政权的江东化,即:从内部起步为江东大族利益服务。这个进程不仅是军事上的稳定远远指向了政治上的融合。起初,孙策借袁术之援自军事上占据江东,而后孙权继承这份不平凡之业,由此奠定了孙氏在江东的基本统治。为了稳固自身统治,孙权需要调节与江东地主大族的关系。陆逊等本地豪强逐渐担任重要军事职务,魏蜀之间多次大打出手,陆逊率军抵御敌军压力,显然赢得了江东顶层社会的支持,证明了孙权顺利超越了家族内外部障碍。内政管控,实际意义上意味着江东大族和武将的协同合作,使得孙权称帝获得了合理性和必然性。

与此同时,吴国在经济上进行了调整以期安内攘外。尤其是在人员选拔、省政等方面,孙权保持了一种张弛有度的策略。江东传统名门望族的系统整合进一步消除了内部分歧,为孙权称帝提供了政治和经济的有力保障。

讲到这里,孙权为何在229年才敢称帝的疑问,答案不言自明。曹魏与蜀汉在军事上的共同牵制,经济和内政上的稳定,以及蜀汉对外战争策略的双重施压,一层层地为孙权称帝铺垫了完美的台阶。古人有云,“时来天地皆同力”,孙权秉承着后发制人的策略在东吴战略安全、政治部门共同协作和蜀汉共同施压之下,踏实争取到最佳的历史机遇,实现称帝大业,成就了三国时期完美的东吴传奇。