在长江的臂弯里,一座兼具历史厚重与现代活力的城市熠熠生辉——江阴。这里既是古人笔下的“江尾海头”“忠义之邦”,也是今日中国县域经济的翘楚,2024年以5126.13亿元的GDP稳居全国千亿县第二位。从吴文化的发祥地到“中国制造”的先锋,江阴以其独特的魅力,书写着跨越千年的传奇。

江阴的历史可追溯至7000年前的新石器时代,青铜时代的佘城遗址印证了这里曾是吴泰伯南奔的首站,吴文化的根脉在此萌芽。南朝诗人谢朓以“澄江静如练”描绘其水色,澄江街道之名便源于此诗。宋代文人俞巨源称其“大江委折而南,聚为澄江之区”,道尽地理之要。

江阴更以“忠义”闻名史册。清初“江阴八十一日”抗清,全城17万军民血战至仅存53人,留下“头可断,发不可剃”的悲壮史诗。抗战时期,江阴海战自沉军舰以阻日军,彰显民族气节。这种“人心齐,民性刚”的精神,至今仍烙印在城市基因中,成为其文化内核。

江阴位于长江下游“咽喉”处,江面在此收窄至1100米,形成“锁航要塞”,自古为兵家必争之地。古人称其“江阴”因地处大江之南,而今日的江阴港则以3.8亿吨货物吞吐量跻身长江第三大港,延续着“黄金水道”的繁荣。

自然馈赠亦丰饶。长江三鲜(河豚、刀鱼、鲥鱼)曾是文人笔下“不论钱”的珍馐,王安石诗云“人间鱼蟹不论钱”,张爱玲亦为鲥鱼多刺而叹。尽管生态保护使三鲜难觅,江阴人仍以智慧传承美味,将“舌尖上的长江”化作文化符号。

江阴的现代传奇始于改革开放。上世纪80年代,乡镇企业“异军突起”,奠定“苏南模式”基石;如今,这里坐拥62家上市公司,形成高端纺织、金属新材料等4个千亿级产业集群,被誉为“华夏A股第一县”。兴澄特钢的轴承钢全球市场占有率超85%,法尔胜的缆索撑起全球1200座大桥,印证“江阴制造”的硬实力。

科创驱动更是未来引擎。2024年启动的“科创江阴”计划,推动半导体封测、新能源等新兴产业崛起,50多项“全球首创”技术在此诞生。民营经济贡献全市90%就业,海澜之家、扬子江船业等企业成为行业标杆。

江阴不仅经济强劲,更追求“人、城、景”和谐共生。锡澄运河公园串联起“八公里沿江、十公里运河”生态廊道,46座“江小澄”口袋公园让市民“推窗见绿”。徐霞客故里、学政衙署等古迹与江阴长江大桥、国乐岛现代文化地标交相辉映,诉说着古今对话。

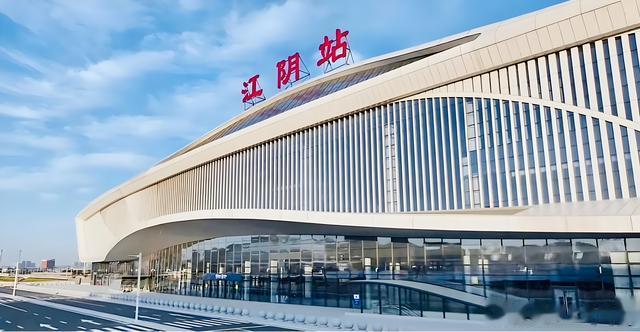

交通网络亦为发展赋能。沪宁沿江高铁与锡澄S1线“双铁”联运,无缝连接长三角核心城市;江阴靖江长江隧道贯通,进一步打通南北动脉。

江阴的魅力,在于历史与现代的碰撞,刚烈与温婉的交融。她是季札挂剑的诚信之城,是徐霞客壮游的起点,是长江经济带的产业高地,更是百姓“出门入园”的幸福家园。正如孙中山所言:“叫全国的文明从江阴发起”,这座千年古邑正以创新之姿、开放之态,续写着属于新时代的传奇。来江阴,既能触摸历史的温度,亦能感知未来的脉搏——这里,是长江畔永不褪色的明珠。