【陈毅病重】

1971年,陈毅被查出患有结肠癌,这一消息让他的妻子张茜如遭雷击,内心备受折磨。在照顾陈毅的过程中,张茜不辞辛劳,日夜操劳,同时还要面对沉重的心理负担。

陈毅意识到自己可能不久于人世,便向叶剑英提出了一个简单的要求:“能否让珊珊回来照顾我?”叶剑英迅速将在河北学医的陈珊珊调回北京,并叮嘱她:“务必记录下你父亲说的每一句话,及时向我汇报!”

抵达北京后,陈珊珊立刻前往医院。见到母亲张茜,她压抑已久的情绪瞬间爆发,急切地恳求道:“珊珊,我需要你的帮助!”

看到母亲的无助,陈珊珊抹去泪水,既要照料重病的父亲,又要安抚疲惫的母亲,共同挺过这段困难时期。

1971年12月24日清晨,陈毅刚醒来便询问:“今天是毛主席的生日吗?”

护士提醒陈毅,再过两天就是毛主席的生日。陈毅消瘦的面庞勉强露出一抹笑意,轻声说道:“我想吃些长寿面和寿桃。”

12月26日凌晨,天色尚未破晓,四周一片黑暗。安静的病房内,陈珊珊仍在沉睡,陈毅轻声说道:“我想吃面条。”

陈珊珊突然惊醒,听到父亲的声音,立刻回应:"爸,稍等一下,我马上拿过来。"

陈珊珊心中一阵激动,这些日子父亲一直身体不适,食欲不振,今天竟然主动提出想吃面条,这让她不禁猜测:是不是病情有所好转?她难掩喜悦,立刻将这个好消息告诉了护士。

医护人员惊讶地发现,长时间未进食的陈毅突然提出想吃面条。张茜明白丈夫的心意,含泪前往厨房,嘱咐厨师准备一碗面条和几个寿桃。厨师见陈毅终于有了食欲,兴奋地开始生火做饭。

没过多久,陈珊珊端着一碗冒着热气的面条进了屋。陈毅苍白的脸上微微泛起了红润。尽管每咽一口都让他疼得厉害,他还是强忍着痛,把女儿喂给他的长寿面和寿桃一点点吃了下去。在毛主席不知情的情况下,他们悄悄为陈毅庆祝了78岁生日。看到父亲总算愿意吃点东西,陈珊珊心里稍微放松了一些。

早上,医生例行查房时,陈毅强撑着精神对医生说道:“今天是12月26日,毛主席的诞辰,我早上特意吃了碗面条。我打算年底前努力恢复,争取能下床走动。”

陈珊珊听完,内心一震,泪水瞬间涌出。她这才明白,父亲吃面条并非一时冲动,而是为了庆祝毛主席的生日。

陈毅病重住院的消息迅速传开,许多老战友闻讯后深感忧虑和悲伤。

周恩来突然到访,没有事先通知。他搬了把椅子,坐在陈毅病床边,详细询问他的病情。他时而以朋友的身份给予安慰,时而像兄长一样细心嘱咐,让陈毅和他的家人感受到深深的关怀和温暖。

不久之后,刘伯承也赶到了。虽然视力全失,行动不便,他依然坚持让他人搀扶着来到陈毅的病房。两位老友之间没有过多的言语交流,但他们通过一种无声的理解,彼此传递了支持和力量。

刘伯承在分别时反复强调:“你最近消瘦了不少,一定要按时进食,专心养病。等你康复后,咱们一起去香山游玩,挑战‘鬼见愁’峰。我刘瞎子可少不了你这个得力助手!”

朱德和康克清一同抵达,聂荣臻与张瑞华结伴而来,李富春和蔡畅也同时到场。

王震常带着孙女去医院探望陈毅,担心他在病房里无聊。每次来访,他都像去老友家串门一样,一待就是大半天。两人聊起家常,讨论国家大事,王震还时常开导陈毅,让他安心养病。

小女孩对陈毅有着深厚的喜爱,她天真无邪,对疾病毫无概念。每当她到来时,总是欢快地奔向陈毅,带着甜美的笑容请求:“陈爷爷,能亲我一下吗?”

叶剑英几乎每天都来医院探望陈毅,他担心陈毅的身体状况,每次和陈毅聊一会儿后,就会走出病房,在走廊上踱步,但一直守在附近,没有走远。

尽管无数人给予陈毅精神上的关怀和支持,他的健康状况却持续恶化,未见任何起色。他频繁陷入意识不清的状态,同时还伴随着呼吸困难的问题。

陈毅用微弱的声音问珊珊:“现在是什么时候了?”

陈珊珊注意到,父亲刚刚才问过时间,才过了三十分钟,又显得特别焦躁,这种情况很少见。她明白,父亲是在等着见乔冠华,乔冠华刚带着中国代表团参加完联合国大会,最近才回到国内。

中国在离开联合国22年后重新加入,这一重大事件让陈毅激动不已。尽管这位资深革命家身体状况不佳,但他依然为这一历史时刻感到无比振奋。陈毅作为老一辈领导人,见证了国家外交史上的重要转折点,他的喜悦之情溢于言表。这一重返联合国的举动,标志着中国在国际舞台上重新获得认可,对国家发展具有深远意义。陈毅虽身患重病,仍难掩内心的激动,充分体现了他对国家外交成就的高度重视和深切期待。

他激动地表示:“联合国席位的问题已经得到妥善处理。成为安理会常任理事国,并不取决于国土面积或人口规模,关键在于国家的经济实力。只有经济强盛,才能在国际事务中拥有话语权,并在安理会中发挥其应有的影响力。”

在陈毅焦急等待之际,乔冠华终于现身。陈毅立即从座位上起身,远远地伸出手,满怀激动地称赞道:“这真是一场辉煌的胜利,辉煌的胜利。”

乔冠华瞧见陈毅病容满面,眼中泛起泪花,迅速走近床边,弯下腰紧紧握住陈毅的手,诚挚地说道:“在联合国碰到不少外国友人,他们都托我向您问好,大家都非常挂念您。几位非洲国家的外长还特意邀请您康复后再次访问。”

此刻,陈毅的神智格外清晰。乔冠华的言语让他心头一热,他郑重地点头回应:“感谢,说得对。”

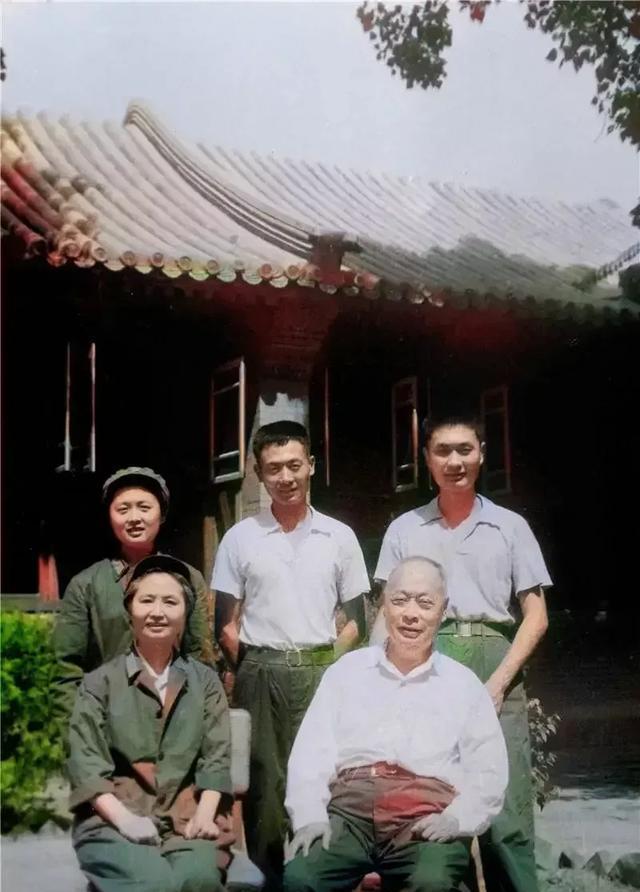

那天,陈毅的状态还不错,张茜领着女儿陈珊珊和儿子陈昊苏,满脸笑容地走进房间,手里拿着一幅书法作品,轻轻放在陈毅面前。

自从住院后,陈毅一直觉得张茜为他操心,心里很不是滋味。今天,他明显感觉到张茜情绪很好,自己也跟着精神了许多。

张茜展示的是一件齐白石的书法作品,创作于1957年,当时齐白石已93岁高龄,同年便与世长辞,这使得这件作品尤为稀有和珍贵。

陈毅对书画艺术有着深厚的兴趣。他正专注地欣赏面前这幅书法作品时,突然眼睛一亮,露出惊喜的神情——原来这是他多年前创作的诗歌《赠同志》的手迹。

目睹陈毅的愉悦神情,张茜也随之欣喜,在孩子们面前充满感情地吟诵:“二十载是非纷扰,一生安危几度系?莫言浮云永遮日,寒冬过后春花开。”

陈毅听完后露出了满意的笑容,这首诗正好反映了他此刻内心的真实感受。

陈毅坚信,黑暗总会过去,光明终将到来。他不断鼓励自己:“一切都会好起来的!等手术恢复后,我就能重新站起来,继续行走,继续为事业贡献力量。”他相信,就像寒冬过后春天必然到来一样,眼前的困境只是暂时的,未来充满希望。

张茜目睹了丈夫对未来充满希望和追求,被他的毅力深深打动,毫不犹豫地表示赞同。

1972年元旦,陈毅的病情急剧恶化,频繁陷入昏迷,这让张茜和孩子们在新年之际倍感焦虑。尽管外面的世界沉浸在节日的喜悦中,陈毅一家却在这段本该庆祝的日子里承受着巨大的心理压力。

1月2日,陈毅在昏迷中额头和脸上都渗出了汗水,体温明显升高。

下午三点,李先念匆忙赶到医院。陈毅此时神志尚清,认出老朋友后,他勉强睁开眼,声音虚弱地说:“老伙计,多谢来看我,我现在说不了太多话。”

李先念站在陈毅的病床前,目光久久停留,内心翻涌着悲伤,但他强忍着情绪,没有让泪水流下。直到他离开病房,才终于无法抑制,放声痛哭。

夜幕降临后,陈毅的体温逐渐恢复正常,病情持续平稳。

周恩来完成当天任务后,立即前往医院。当晚,他与陈毅在封闭的房间内进行了长时间的深入交谈。

之后,陈毅的身体状况持续恶化,多次陷入昏迷状态。

陈昊苏和陈珊珊守在病床旁,神情紧张地看着刚刚苏醒的父亲。他嘴唇微动,声音微弱,断断续续地说道:“红军……毛主席……要坚守原则……”

1月6日,陈毅显得十分疲惫,再次陷入深度睡眠。

张茜、陈珊珊和陈昊苏三人紧紧守在陈毅的病床旁,满心期盼着能有奇迹发生,让他们深爱的丈夫和父亲早日康复。

或许是家人的深切期盼起了作用,陈毅不久后慢慢恢复了意识。他微微睁开双眼,嘴唇轻颤,发出细弱的声音。

他环顾四周,认出了守在床边的家人,包括妻子和孩子们,眼里不禁湿润。陈珊珊立刻察觉父亲有话要说,迅速凑近倾听。他轻声说道:“勇往直前,打败对手。”

陈毅低声念叨了几句,随后便停止了呼吸。

1972年1月6日深夜,距离午夜仅剩五分钟时,陈毅离世。

王震和他的小孙女一直守在病床旁,王震此刻已经泪如雨下。小孙女见爷爷如此悲伤,不停地摇晃着陈毅的手臂,哭喊道:“陈爷爷,快醒醒!陈爷爷,亲亲我!”

张茜焦急地喊着陈毅的别名:“仲宏,仲宏。”然而四周一片寂静,没有任何回音。她的内心仿佛被狠狠撕开,泪水瞬间如决堤般涌出,无法止住。

在病房里,尽管家人和医生护士都在场,张茜却表现得好像只有她和陈毅独处一般。这对共同经历了几十年风雨的革命伴侣正在进行他们最后的告别,在场的每个人都默默地尊重这一刻,不忍心打断……

【陈毅追悼会】

1972年1月7日清晨,经过一夜的忙碌,医护人员已将陈毅的病房改设为悼念场所。陈毅平静地躺在床上,仿佛陷入沉睡。尽管内心悲痛,张茜仍打起精神,准备接待前来吊唁的各界人士。

王震领着孙女来到现场,他郑重地向陈毅的遗体行礼,随后走到张茜身边,声音有些颤抖地叮嘱:“一定要照顾好自己。”

刘伯承在助手的陪同下匆匆赶到灵堂。他一进门,没等旁人引路,便径直向前深深鞠了三次躬。接着,他向左转了个直角,又鞠了三躬。在场的人看到这一幕,都忍不住泪流满面。在一片抽泣声中,刘伯承向灵堂的每个方向都鞠了三次躬。张茜好几次都控制不住情绪,掩面哭泣。

张茜搀扶着刘伯承来到陈毅的病床旁,声音颤抖地说:“仲弘在这儿。”刘伯承对着陈毅的遗体深深鞠了三躬,随后迅速离开。刚走出灵堂,他再也控制不住,放声痛哭。

赵朴初得知陈毅去世的消息后,心情沉重地赶到现场。当晚,他含着泪水创作了一首悼念诗,表达了对陈毅的深切哀思。诗中提到陈毅的功绩举世瞩目,他的正直之声传遍天下。他刚直不阿,疾恶如仇,像迅雷般果断。因为有尧舜般的明君庇护,才避免了像盗跖那样的恶人伤害。众人对他寄予厚望,却未料到他突然离世。这不仅是对知己的感怀,更是对百年难遇的英才的惋惜。他的离去不仅是个人的悲痛,更是整个国家的巨大损失。

周恩来抵达时,神情凝重地向张茜及其子女表达了慰问,随后迅速前往处理陈毅的后事。

由于陈毅与军委的密切联系,中央决定由军委负责处理其丧葬事务,并由李德生担任治丧小组的负责人,同时国务院提供必要的支持。在确定葬礼的具体安排时,周恩来咨询了几位资深将领的意见,最终决定葬礼的规格将略高于之前为李天佑举行的仪式。

陈毅的丧事安排以"比李天佑的规格稍高"为总体方针。在准备悼词的过程中,相关工作人员特意查阅了李天佑的悼词,以此为参照进行撰写。这一做法确保了陈毅的追悼活动既体现其特殊地位,又保持了适当的庄重与规范。通过对比参考,工作人员能够准确把握悼词的尺度,使陈毅的治丧工作既有章可循,又能恰如其分地展现其历史地位。

1955年,李天佑被授予上将军衔,而陈毅则获得了元帅军衔。到了1970年,李天佑在副总参谋长的职位上去世。两年后,陈毅在军委副主席的位置上逝世。从军衔到职务,两人之间始终保持着两个级别的差距。

负责起草悼词的工作组在拟定文稿时,选择以已故元帅、军委副主席的悼词为范本。他们主要借鉴了1963年12月去世的罗荣桓元帅的悼词,以此为基础完成了初稿的撰写。

陈毅的葬礼安排了两项主要仪式:首先是遗体告别环节,随后是正式的追悼仪式。追悼会计划于1月10日下午3点在八宝山公墓召开,届时将由叶剑英主持并宣读悼词。

参加悼念活动的主要人员已初步敲定,其中有周恩来、叶剑英、李先念、李德生、汪东兴、徐向前和聂荣臻等人。

陈毅去世后,毛泽东的情绪显得非常低落。根据毛泽东的警卫队长陈长江的回忆:

那段时间,主席的状态明显不佳,饮食和作息都乱了套,面容憔悴,神情沉重。是焦虑?还是疲惫?谁也说不准。他见到我们时,也不再像以前那样主动打招呼、问东问西,而是无论见到谁,都面无表情,显得格外严肃。

1月10日下午3点,陈毅的追悼会即将开始。当天中午,毛主席吃完午饭后打算休息片刻,但躺在床上辗转反侧,始终无法入睡。无奈之下,他起身回到沙发上,随手拿起一本书翻阅,却因心绪不宁,一个字也看不进去。

毛主席很快向工作人员询问:“现在几点了?”

员工回应:“下午一点三十分。”

毛主席猛地拍了下沙发,语气坚定地说:“备车,我要去陈毅的追悼会!”话音未落,他手撑沙发,缓缓起身,步履不稳地朝门外走去。

现场气氛瞬间凝固,工作人员一时没反应过来。不过,作为经验丰富的专业人士,他们迅速调整状态,立即展开行动,有条不紊地将消息传达给相关人员。

陈长江迅速联系了中央警卫局的汪东兴和张耀祠,传达了毛主席的最新安排,随后又向周恩来的办公室进行了汇报。

正午时分,周恩来坐在餐桌旁,手中的筷子始终未动。陈毅的去世深深触动了他,接连数日,他都难以进食。

就在这个节骨眼上,周恩来接到了“游泳池”那边的电话。听说毛主席打算出席追悼会,他马上给中央办公厅打了电话。

我是周恩来,请立即联系在京的政治局委员和候补委员,确保他们出席陈毅同志的追悼会。同时,通知宋庆龄副委员长的秘书,并告知人大、政协和国防委员会,所有希望参加陈毅同志追悼会的人员均可前往。

毛泽东的到场无形中提升了追悼会的级别。接到通知后,周恩来连睡衣都没换,直接赶往会场,在车上才换上正装,最终比预定时间提前抵达。

当时,八宝山的团队正在准备追悼会的场地,突然接到通知说毛主席会到场。于是,负责人立刻集合了所有工作人员,紧急调整了原先的安排。

立即安排人员准备书写工具,为毛主席及其他领导人新献的花圈制作挽联;重新规划场地布局,扩大中央领导同志站立的前排区域;确保各休息室服务人员和入口执勤人员坚守职责,维护现场秩序和安全。

在八宝山礼堂的西侧,周恩来特意设置了两部专用电话。这些电话直接连接军委内部通讯系统,他通过它们协调和指挥追悼会的各项具体安排。

在局势紧绷的时刻,周恩来急忙找到张茜,向她传达了重要消息:“毛主席即将到来!”

张茜得知这一消息后,眼泪不由自主地流了下来。

周恩来轻声说道:“张茜,你得冷静下来。”

张茜不解地询问:“毛主席为何会亲自前来?”

周恩来对此未作任何说明。他保持了沉默,没有就此事发表看法或进行澄清。面对疑问,他选择了不予回应,既没有解释原因,也没有阐述立场。这种处理方式显得谨慎而克制,避免了不必要的讨论和猜测。

周恩来随后前往各个场所巡视,确认各项准备工作是否到位。他特意向工作人员询问:“毛主席的休息场所安排在哪里?”

工作人员告诉我:“在第三休息室。”

周恩来进入休息室后,仔细查看了沙发、茶几、茶杯和烟缸等物品,确认它们都完好无损,这才放心地点了点头。

午后,毛主席的座驾驶入八宝山。陈长江注意到门口冷冷清清,没有迎接的人群,误以为通知有所延误,可能还未获知消息。他迅速下车,快步奔向礼堂,准备通知大家毛主席已抵达。

他一打开礼堂休息室的门,就发现周恩来、宋庆龄、叶剑英等人已经整齐地坐在沙发上等候。这一幕让他不禁感叹周总理处理事务的速度之快,效率之高。

八宝山的礼堂刚建成,还没装暖气,冬天肯定冷得不行。可李长江一进去就觉得浑身暖和,一点不觉得冷。他问了工作人员才知道,原来是周恩来专门让人搬来了十几个电炉子,就是为了让毛主席来了能暖和些。

众人得知毛主席抵达,纷纷赶到门口迎接。周恩来见到毛主席走近,立即上前握手问候:“主席,路上一切都好吧?”

毛主席问道:“你来得挺早?”

张茜见到毛主席时,兴奋地问道:“主席,您怎么突然来了?”

毛泽东眼中泛起泪光,声音低沉而坚定地说道:"我也来送别陈毅同志。他是个正直的人,是位优秀的同志!"

张茜向毛主席讲述了陈毅临终前的情景。她回忆道,即使在病情危急的时刻,陈毅依然惦记着毛主席的生日。12月26日那天,尽管进食对他来说已经十分困难,他还是坚持吃了一点寿桃和寿面,以此表达对毛主席健康长寿的祝愿。毛主席的话让张茜感到温暖,她将这些细节一一告诉了主席。

听到这番话,毛泽东的眼角泛起了泪光。

下午三点,悼念仪式正式开始。原本安排叶剑英宣读悼词,临时改由周恩来致辞。毛泽东手臂上系着黑纱,站在最前面,引领众人向陈毅的骨灰盒深深鞠躬三次。此刻,他的心情异常沉重,巨大的悲痛笼罩着他。

【后记】

陈毅将军生命的最后时光,他身边的家人和战友都沉浸在巨大的悲痛中。那些日子,亲人脸上写满忧伤,昔日并肩作战的战友们难掩泪水,这一幕幕感人的场景,至今回想起来依然令人动容。那段历史时刻,永远铭刻在人们心中,成为难忘的记忆。