“西津渡”这个浸透诗意的名字,仿佛从唐诗宋词中款款走来。一个“西”字,便让人想起马致远笔下“古道西风瘦马”的苍茫意境;而“古渡”二字,又恰似韦应物诗中“野渡无人舟自横”的静谧画面。在中国大地上,名为“西津”的古渡不知多少,而我今日踏足的镇江古渡,却因那沉淀千年的厚重历史而催促着我前行的脚步。

如今的西津古渡早已不复当年盛景。长江改道,沧海桑田,曾经繁忙的渡口如今只剩一条依山而筑的古街,静静诉说着往昔的辉煌。唐代时渡口直抵江岸,李白笔下“金陵津渡小山楼”的盛景犹在眼前;宋代江岸北移三百米,考古发现的码头遗址默默作证;明清时期泥沙淤积形成“蒜山滩”,渡口不得不向江心延伸;及至近代围垦造陆,江岸又北推近千米。这不仅是地理的变迁,更是一部自然与人文交织的史诗。

西津古渡的渡口早已不存,犹如河州没有了水流环绕,惟留一台地不能再称之为“洲”一样。如今这长江边上的镇江西津古渡,早因长江河道北迁而已经失去了傍江通衢的作用,只留一条古街,依山而筑,名为“西津渡街”。

没来得及发“沧海桑田”的感慨,就急切的由鉴园而入,开启我寻访古渡遗迹的行程。

位于镇江西津渡历史文化街区北端的鉴园,是一座兼具晚清园林风貌与近代殖民印记的袖珍园林。其名取“以史为鉴”之意,原为清代官宦宅邸花园,后因1861年镇江开埠,成为中西文化碰撞的见证者。

园内青瓦回廊、六角水榭、湖石假山保留着传统的江南园林元素,与园外西洋商埠建筑群(英国领事馆、洋行旧址)形成尖锐对比。回廊陈列镇江开埠时期老照片,展示长江码头、租界变迁。还有刻意未修复的焦黑砖墙,标记1900年反帝运动的火烧痕迹。

那些百年殖民建筑被紫藤缠绕,形成植物对砖石的“温柔占领”的生命隐喻。碑刻上“既见草木之美,亦鉴风云之变”点明建园主旨。

这座不足千平的小园,实为一部立体的近代史启蒙书——假山瘦皱间藏着民族屈辱与自省,紫藤花影里纠缠着侵略与共生。

而鉴园之胜,在于其能纳须弥于芥子。初入园门,便觉别有洞天。园不甚广,约亩许,而亭台池沼,布置得宜。入门处一泓清池,白石为栏,围作半月之形。池中喷泉乃仿西式而建,泉涌之时,水珠飞溅,日光映之,幻作七彩。此等西洋景物置于中式园林,竟无突兀之感,反觉相得益彰。

循曲径而行,不数步即至巡捕房旧址。此栋青砖小楼,犹存西洋遗韵,整座楼被藤蔓缠绕。门廊立柱上弹痕累累,据园中碑记,乃民国十六年北伐军与守军交火所致。

楼上为文书档案室,壁悬《镇江开埠图》一幅,工笔绘制,纤毫毕现。图中长江如带,舟楫如蚁,租界、码头、炮台等一一标注。细看鉴园所在位置当年尚属荒郊,而今已成闹市,百年沧桑,令人唏嘘。

园中古木数株,最著者当属东南隅之银杏。树干粗可合抱,枝丫虬曲,秋日叶色金黄,落时如蝶纷飞。树下石桌一方,上刻棋盘,楚河汉界分明。

西侧回廊曲折,廊壁嵌有碑刻十余方,多为历代文人题咏。

此园虽小,而能融中西、汇古今,实为扬州园林之别调。游览期间,始悟“鉴”字之妙——既可鉴古观今,又能以人为鉴。园中一砖一瓦,一草一木,皆在默默诉说着岁月的故事,令人不禁发思古之幽情。

我站在鉴园内,身后是19世纪西洋商埠的白色砖楼,门面依稀标示着“火油公司旧址”字样。而面前的中式园林却以一道白墙青瓦划开时空——这里,便是西津渡的入口。

正在院内踌躇,忽见一段陡峭石阶延向高处,当地人唤作“五十三坡”。我数着台阶攀登,耳边似有梵音回荡。这台阶暗合佛教五十三参之数,当年善财童子为求佛法参访53位圣者,而渡口的商旅亦在此暂歇,将疲惫与祈愿一同刻进石缝。

青石板路蜿蜒向上,两旁是明清风格的木构建筑,黑瓦白墙,飞檐翘角。店铺多卖些旅游纪念品,间或有几家茶肆、酒楼,招牌高挂,却少有顾客。大约是疫情的缘故,游人稀疏,倒也清静。

我踱至一处平台,见立一石碑,上书“西津古渡”四个大字,笔力遒劲。碑阴刻着小字,叙说此渡口的历史。原来此处自六朝时便是长江南岸的重要渡口,商贾云集,舟楫如梭。

唐代诗人张祜曾在此留下《题金陵渡》:“金陵津渡小山楼,一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里,两三星火是瓜洲。”

诗中的金陵渡,便是这西津古渡了。我想象着千年前的夜晚,诗人独宿小楼,看潮水退去,月光斜照江面,对岸瓜洲的几点渔火明灭。那时的长江,想必比现在宽阔得多。

继续上行,西津渡街的最高处,矗立着一排砖红色的西式建筑,与周围的青砖黛瓦颇形成反差。这便是旧时的英国领事馆了。

一八五八年,清廷与英法诸国签订《天津条约》,镇江被辟为通商口岸。英国人遂在此处圈占山坡,建造领事馆。红砖是从英国运来的,据说掺了糯米浆,格外坚固。三层的主楼有着拱形门窗和哥特式的尖顶,门前辟了草坪,植着几株乔木,倒也有几分英伦风味。如今领事馆已改为镇江博物馆,因疫情而闭馆。

我站在远处远观这座红砖建筑,在阳光的照耀下愈发鲜艳,像被血浸过一般。山脚下传来汽笛声,是长江里的货轮在鸣号。如今的轮船不再悬挂米字旗,它们属于中国的航运公司,相必轮船里应该装载的是义乌的小商品和苏州的电子产品,它正驶向太平洋的彼岸。

沿领事馆铁栅栏南行,道路忽宽忽窄,唐宋时期的路基上“救生会”的黑漆门板半开。

西津古渡救生会——中国最早的民间水上救援组织。作为长江南岸的重要渡口,自六朝至明清一直是南北交通要冲。由于长江风急浪高,渡船翻沉事故频发,清康熙年间(1662-1722),当地士绅和船商自发成立了“京口救生会”,后称“西津渡救生会”,成为中国历史上最早的民间水上救援机构之一,比英国皇家救生会(1824年成立)更早。救生会配备专用涂红漆的快速救生船“红船”,船头悬挂虎头牌,夜间挂灯,遇险即出。

为此还制订了相应的激励机制:成功救起活人给予奖银,打捞遗体亦付酬劳,鼓励渔民参与。

救生会的资金来源均由商贾捐资、官府补贴及渡口税收部分提成维持。鼎盛时期,救生会覆盖镇江至扬州段长江水域,形成系统的救援网络。现在西津渡历史文化街区保留的救生会旧址建于清代,现为“镇江救生会博物馆”,其中展示有清代救生红船模型、救援工具缆绳、浮板等。此外还展示了部分历史文献和记载的救援事迹与章程。

救生会体现了中国古代民间自组织的智慧,比西方更早建立专业救援体系。

现如今西津渡救生会与昭关石塔、英国领事馆旧址等共同构成“古渡文化”,成为镇江的历史名片。

由此我们似乎得到某种启示:其“官民协作”模式对今天的公益救援组织如蓝天救援队,仍有借鉴意义。

紧邻救生会旧址的观音洞,是一处依山而建的古老佛教石窟。其历史可追溯至唐代,因洞内供奉观音菩萨而得名,是古代渡口商旅、船工祈求平安的重要场所。

它就嵌于蒜山石壁,地势险要,俯瞰长江,曾是渡口船只的航标之一。

西津渡作为南北交通枢纽,观音洞融合了佛教信仰与民间水神崇拜如妈祖、龙王,反映古代航运文化的多元性。洞内现存明代石刻观音像,形态慈祥,两侧有清代浮雕壁画部分已风化。

清代增建飞檐门楼,门额题“观音洞”三字,洞前平台可远眺长江故道。洞口一株百年银杏,秋日金黄落叶与灰瓦石壁相映,颇具禅意。

传说古时船工遇风浪时,曾见洞口显现观音光影,风浪遂平,故香火不绝。

这里历代文人题咏甚多,如清代诗人留下的描写“石洞云深护梵音,江天一览客心惊”的诗句。

狭窄的石阶、斑驳的摩崖石刻,让人联想古渡口的繁华与风险。

对比隔壁救生会的“人力救援”,观音洞代表古人对“神力庇佑”的心理依赖,二者形成某种互补。

洞内幽暗静谧,洞外视野开阔,长江故道与西津渡青瓦建筑群尽收眼底。站在这里,我们能够感受到“人助”与“神佑”的古今对话。

观音洞的存续,不仅是宗教场所,更是古代航运文明的“精神码头”。

再抬头坡顶的昭关石塔蓦然撞入眼帘——一座元代过街喇嘛塔,灰白石身在阳光下泛着冷光。

西津古渡过街喇嘛塔——元代佛教艺术的活化石,建造于元至大四年(1311年),由藏传佛教僧侣主持修建,其名称“昭关”为古渡险要处,“喇嘛塔”表明其藏传佛教属性。

关于西津渡古过街喇嘛塔名称中“昭关”的由来,目前存在三种主流说法,各有历史依据与文化隐喻:

其一军事关隘说。依据元代《至顺镇江志》载,此处为六朝时期长江南岸重要军事隘口。“昭”通“照”,取“明察敌情、昭示警戒”之意。塔基下方原为古城墙通道,类似边关哨卡。塔身西侧残存明代铁环,疑为悬挂烽火灯所用为其提供了佐证。

其二佛教术语说。依据塔内梵文铭文(1342年),“昭”为藏传佛教“觉者”(Buddha)的汉译简写,比如西藏拉萨的大昭寺。“关”指过街塔特有的“通关即礼佛”功能。同时期北京居庸关云台(同属过街塔)亦有类似命名逻辑。

其三地理标志说。依据清代《丹徒县志》考证,塔所处位置古称“昭关岭”,为渡口至城区的咽喉要道,“昭”形容此处地势高耸。“昭昭然可见江舟”,元代诗人萨都剌《宿昭关》一诗专咏此塔夜景为证。

关于名称演变,多有争议:元代至明代碑刻均作“昭关”,无“韶关”记载;清代因粤北“韶关”名气渐盛,部分文献出现笔误;2006年文物普查确认“昭关石塔”为官方名称。

这座国内仅存的元代过街喇嘛塔,其名称本身就是多元历史的结晶:它既有六朝烽火军事记忆,又有汉藏建筑符号宗教融合,同时也是渡口、城区枢纽的交通见证。

细观塔身东侧第三层浮雕——文殊菩萨持剑像,恰是“昭”(智慧)与“关”(守护)的完美视觉诠释。

昭关石塔是中国现存最古老、保存最完整的过街喇嘛塔,早于北京妙应寺白塔。其塔高约5米,白石砌筑,由塔基、覆钵式塔身、十三天相轮组成。底部券门宽仅1.8米,行人“穿塔而过”的独特设计。塔身刻梵文《佛顶尊胜陀罗尼经》咒语,塔刹日月轮象征藏传佛教宇宙观。它是元朝为平息长江水患而建,也是祈福通道,商旅穿行即获佛法加持。

它是佛教密宗塔与隔壁道教观音洞的信仰对话,更是一种文化共生——喇嘛塔飞檐与民国西洋建筑的风格碰撞,其中更包含政治隐喻:元朝借藏传佛教巩固对江南统治的实物证据

它是长江流域罕见的元代藏式佛塔,因此被称之为建筑孤例,填补了汉地喇嘛塔演变链。

石塔最初为整块石头雕琢而成,后被毁惟存顶上石塔为原物,其文物价值十分珍贵,近年发现塔体微倾,是否干预修复在学术上争论不休。主张修复者,大概是基于对文物的安全考量,而主张保持原状者,可能基于对历史文物的敬畏而不敢擅动。无论出于何种考量,都是为了这中国建筑孤品的未来,由此我们有理由相信它的命运不会再有“破四旧”之虞。

弯腰从塔下穿过时,指尖触到塔基上模糊的梵文,忽然醒悟:这哪里是道路门券?分明是700年前的一场“佛渡”,让每个过客低头穿行的瞬间,都成了朝圣。

原来这渡口,不仅渡身,也渡心。

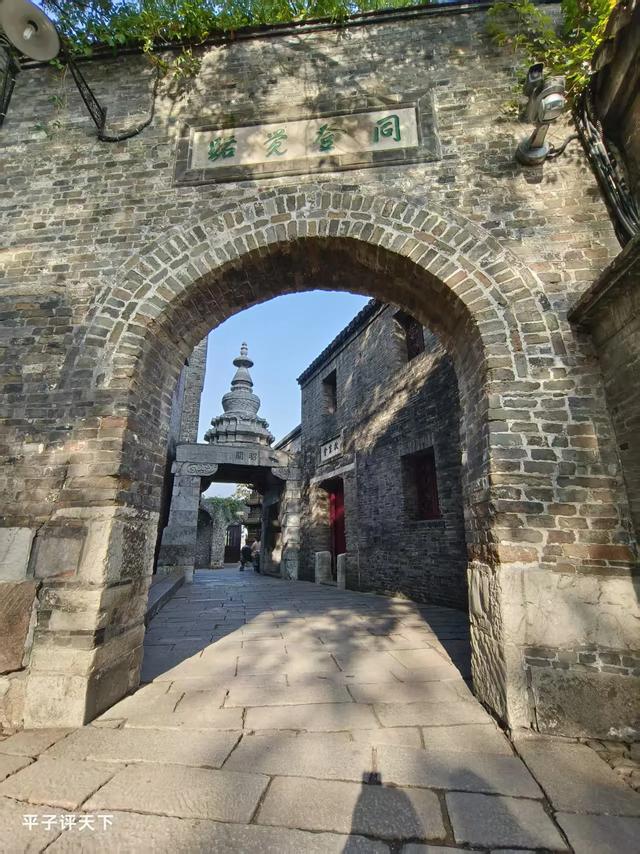

转入小码头街,时间骤然慢了下来。清代券门上的“同登觉路”四字虽已风化,却仍固执地悬在头顶。凹凸不平的青石板中央,两道深逾寸许的车辙蜿蜒如河——那是独轮车百年碾压的痕迹。

我蹲下身俯瞰,想象着茶叶、丝绸、瓷器如何在这条街上颠簸流转,直到被装上泊岸的帆船,顺江而下,出洋渡海。

街边老字号的醋坊的老灶台尚有余温,一坛坛香醋正在发酵,酸味混着隔壁菜馆子里的蟹黄汤包香,竟勾兑出几分旧时市井的鲜活。

这条小街,唐代始为渡口货栈区,清代形成商业街,民国因租界兴盛。原名“利商街”,后因毗邻古码头得现名,现为西津渡历史街区核心段。全长仅280米,现代考古发现,却浓缩唐宋元明清五朝路基,透过玻璃罩下地面下的地层剖面依稀可见。

街宽不足3米,两侧建筑伸手可触,营造出了“一线天”的压迫式的美感。青砖小瓦马头墙尽显江南民居特色,二层楼下商铺,楼上住家的“骑楼设计”,将空间发挥到极致。门楣雕“太平有象”“暗八仙”等吉祥纹样。英国领事馆职员公寓的红砖拱窗、美孚石油公司旧址青石界碑犹存,民国洋风犹存。

这条街像被压扁的时空三明治——底层是唐代船工汗渍浸透的夯土;夹心是清代商号算盘珠弹出的铜钱声;表层是扫码支付的滴答声覆盖一切。行走在这条浓缩古渡世俗文化的街道上,仿佛一次时空对话。

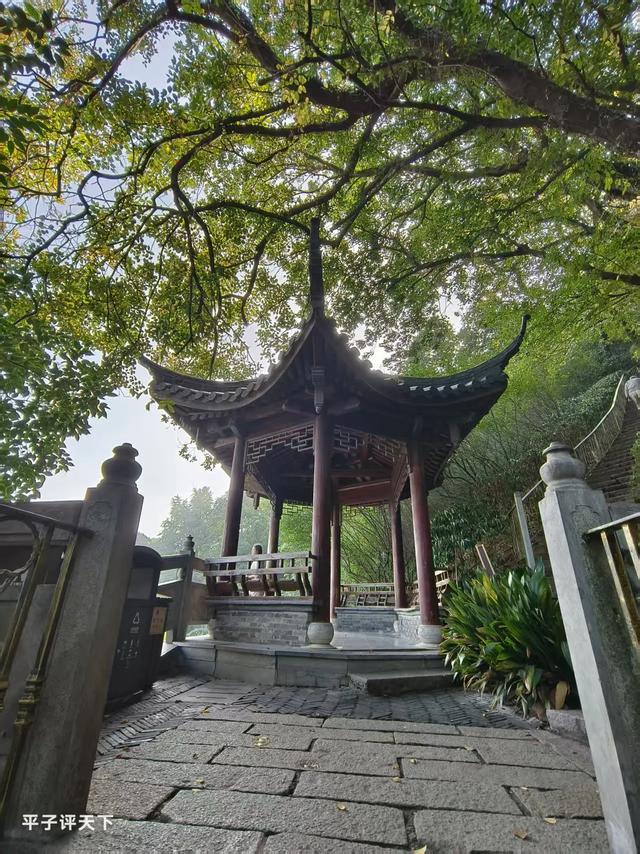

正在感觉行走体乏时,穿过一处门券,台阶下有一木亭,木柱上的漆已剥落,但“金陵津渡小山楼”的诗句仍悬在檐下,它就是被称之为西津渡的时空候车室的“待渡亭”。

待渡亭始建年代无考,现存为清代同治年重建,六柱歇山顶,黛瓦朱栏,亭内设“靠栏石”(等船人倚靠休憩的弧形石条),位于渡口至古街的咽喉处,是所有旅人必经之地。

西津渡作为江南重要的渡口,曾经留下许多文人墨客的诗句。王安石在此候船时改诗:“春风又绿江南岸”的“绿”字曾写“到”“过”;马可·波罗游记中:“江边有顶盖的石头座椅”疑似描述此亭。

除了候船歇息之外,其功能几经演变:宋元为官方渡口登记处,亭柱曾钉铜牌刻船期;明清为民间茶摊兼行李寄存点;现代俨然成为游客拍照打卡C位。

歇坐亭内,仿佛在时空中穿越游荡:晨雾中,似见古人背着行囊在石阶上蹭鞋底泥;正午时,阳光穿透格栅,地上浮现“船”字形光斑”;夜雨后,木柱散发的桐油味,与江腥气缠绕成旧时光。此时耳畔仿佛回响着明清时的算盘声、船工号子、骡马响鼻,还有当下相机、手机的快门声…。

这座亭子本质上就是一个时间“暂停键”——古人被迫停下,等风、等潮、等一艘未必来的船;今人主动停下,等朋友圈点赞、微信短信的回复信息。

歇坐“待渡亭”的栏石上,手指轻轻的触摸亭柱上的凹痕,那是七百年来等船人指甲无意识抠出的集体焦虑。仔细观看,东侧第三根柱脚刻有“同治六年水至此”的洪水标记,檐角铁马(风铃)铸着“天下太平”反书符咒,仿佛是一部时间光刻机,留下了历史的刻痕。

假如雨天坐靠栏石,可体验古人“听雨待渡”的心境。

如果打卡拍照,用亭柱作画框,可仰拍昭关塔的剪影。

遥想当年此处候船的古人,一等或需数日焦虑。想象李白在此望江独饮,张祜因“潮落夜江斜月里”而愁眠,而今天的我,手机朋友圈里发出的游记,还没有收到一个人的点赞信息——千年之间,等待的焦灼从未改变。

从“待渡亭”往西,一条石径蜿蜒向上,通向“夕晖亭”。石阶缝隙里钻出几丛野菊,黄得耀眼,像是故意要给这沧桑古渡添一笔亮色。

夕晖亭”,很有诗意的名字,哪里不就是落日熔金处吗?

“夕晖亭”,亭名妙就妙在“夕晖”二字,既是景致,亦是宿命。正如这古渡,早已失去实际功能,却在这夕阳的余晖中换换发出永恒的诗意。

如今这座六角小亭踞于山腰,飞檐如鸟翼般向江面张开,我想每个有文人情怀的人抵达这里,都会不由自主的想象那落日西沉,整座亭子被镀上一层金红色,仿佛正在燃烧一样的场景,心中诗情画意跃入脑海。

凭栏远眺,长江如一条抖动的银练,货轮拖着长烟缓缓移动。江对岸的扬州轮廓模糊,只剩几座高楼像剪影贴在暮色里。此情此景,忽然懂了为何古人称此处“江南第一渡”——不是因它最繁华,而是因它最苍茫。

亭柱上刻着晚清诗人的题联:“帆影远涵瓜步雨,磬声清渡蒜山钟”。此刻虽无钟磬,但风过檐角铁马(风铃)叮当作响,竟与江上轮船汽笛声交织,一古一今,恍若隔空对话。

西津渡,夕晖亭。渡口不存的西津古渡,犹如落日的夕晖,早已没有了昔日的江面浮金,千帆竞渡;码头石阶上,脚夫古铜色的脊背弯成满弓;暮色四合时,江灯次第亮起的昔日津渡船影,犹如这夕晖亭上的落日余晖,正印了伟人的诗句“夕阳无限好,只是近黄昏”。

沿石阶再上行数百步,便是“云台阁”。这座仿唐楼阁高耸入云,朱漆金匾灿然生辉。

登顶时,整座西津渡尽收眼底——向北,青灰色屋顶如波浪般蔓延,昭关石塔成了模型大小的白点,救生会的灰瓦隐没在树影里;向南,现代城市的天际线玻璃幕墙闪烁,与古街区的飞檐斗拱形成荒诞又和谐的拼贴;向西,长江拐了个弯,消失在山峦之后。那片水域,曾是杜甫笔下“星垂平野阔,月涌大江流”的壮阔,如今货轮集装箱的金属反光,却像散落的碎银。

阁内悬着一幅《镇江历代形胜图》,自六朝烽火到民国烟云,这座城被战争与洪水摧毁了十七次,又重建了十七次。搜寻地图上“蒜山”的位置(今已夷为平地),忽然想起《三国志》里周瑜在此练兵的故事——英雄与浪花,终究都被江水淘尽。

这一刻,“西津渡”成了时空的叠影——唐代的苦力在码头卸货;清代的救生会红船正冲向漩涡;民国的报童跑过小码头街叫卖“号外!”而我的手机屏幕亮起,显示着朋友发来的微信朋友圈的点赞声。

下山时,回头看,“云台阁”依稀可见,檐角铜铃还在风中轻响。忽然觉得,这古渡像一座巨大的钟表——昭关石塔是刻度,五十三坡是发条,而夕晖亭与云台阁,则是表盘上最醒目的时针与分针。

它们沉默地丈量着:从唐代诗人登舟的黎明;到殖民者登陆的黄昏;再到今天,一个旅人用脚步重新校对时间。

可惜如同在“夕晖亭”未逢夕阳西下,在云台阁未遇到细雨空蒙,想象雨雾中的长江会在细雨霏霏中如何变成一幅浸湿的水墨,而那时,你或许能听见王安石在此写下“春风又绿江南岸”时的落笔声。

返程前拐进小巷,李公朴故居的木门虚掩着。

1936年,这位民主斗士在此编写《申报》,一盏油灯下堆满抗日传单。展柜里他的怀表永远停在深夜11点——那是他被特务暗杀的时刻。玻璃反光中,我看见自己的影子与墙上“爱国·民主·进步”的标语重叠,忽然明白:西津渡渡的不只是人,还有未熄的理想。

返程时,待渡亭已经空无一人,歇坐片刻,细细回味,一股淡淡的忧伤袭上心头。

回头再看,五十三坡的石阶隐入暮色,昭关石塔成了剪影,云台阁内,《镇江历代形胜图》静静讲述着这座城市的兴衰:六朝烽火、民国烟云,十七次毁灭又十七次重生,恰如长江之水,奔流不息。而李公朴故居里永远停在深夜11点的怀表,则提醒着我们:有些精神,永远不会被时光淹没。

这些历史建筑如同散落的珍珠,被时光的丝线串联成链。英国领事馆的殖民记忆、救生会的义渡精神、观音洞的信仰寄托、昭关石塔的文化交融、待渡亭的诗意栖居,共同编织出西津渡厚重而多彩的历史画卷。在这幅画卷中,我们既能触摸到岁月的纹理,也能感受到文明的脉动。

如今的西津渡静谧如江心礁石。两千年来,它送走过求法的僧侣、逃难的诗人、淘金的商贾、还有外来列强的掠夺......如今,它终于可以卸下重担,成为时光长河中一处永恒的诗意栖居。或许,所有的渡口都会变成归处——那些被江水带走的终究会以另一种形式靠岸,正如那碑刻所言:“渡口即归处”,在这千年古渡,我们终将找到心灵的归宿。