站在横跨护城河的青石拱桥上,脚下凹陷的辙痕里沉淀着窑湾六百年的漕运史。这座始建于明洪武年间的古镇,因京杭大运河与骆马湖交汇处的特殊地理位置,自永乐年间便成为“黄金水道”上的咽喉要地。

桥身每块条石皆采自山东峄山,石料上的海浪纹是永乐年间漕工为祈求航行平安刻下的镇水符,而今苔痕已将这些古老祈愿化作青碧的密码。

窑湾古镇位于江苏省新沂市西南边缘,西傍大运河,东临骆马湖,三面环水,是一座拥有1400多年历史的水乡古镇。历史上的窑湾是运河上的主要码头、南北水运枢纽和重要的商品集散地、运河商贾中心,古镇设有8省会馆和10省商业代办处,古镇至今仍保存有八百余间古民居群,水运的繁荣和工商业的发达,使窑湾古镇又有“黄金水道金三角”和“小上海”之称,是国家4A级旅游景区。2009年10月29日窑湾镇被评定为省历史文化名镇。

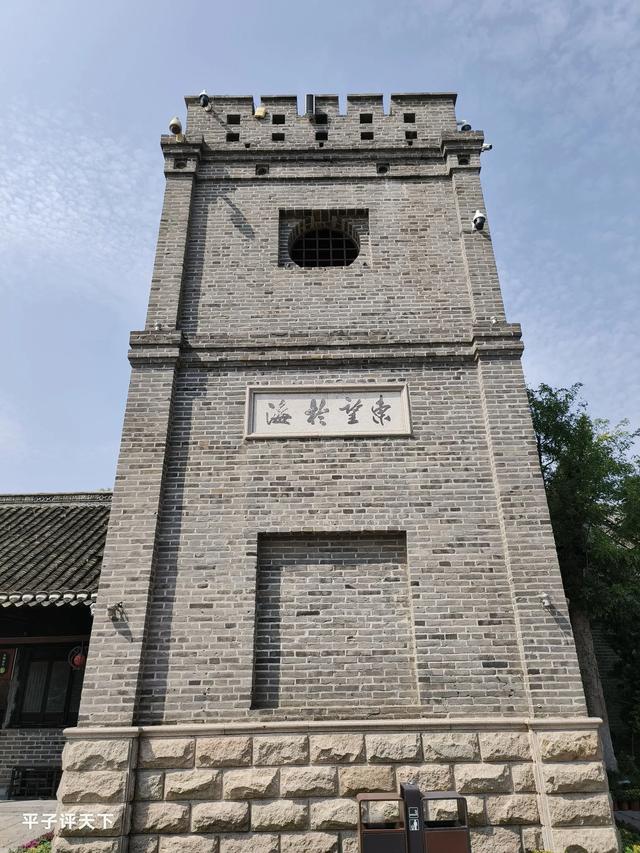

古城北门是进入古镇的必经之道,也是古镇的军事要地,固有“北门锁钥”之誉。楚汉相争时期,窑湾是古战场:三国时期,刘、关、张在此驻兵。1644年11月,明朝史可法在北门城楼打退来犯清兵。窑湾原有四座城门,即一北城门、东大门、南哨门、西水门。由于历史的变迁,均被毁掉。现已复建北城门和南哨门。

北门锁钥的城楼筑于明正德九年,彼时运河沿岸倭寇猖獗,徐州卫指挥使周尚文主持修建的这座瓮城,其门洞内壁暗藏的三重千斤闸至今仍可窥见滑轨锈迹。触摸门券上“窑湾”石匾的雕刻刀痕,能感受到嘉靖年间工匠以錾子对抗海风侵蚀的倔强。护城河引骆马湖活水而成,万历二十七年拓宽时,河底铺设的“龙骨”——九十九根阴沉木至今仍在淤泥中默默承托着石岸,这些来自蜀地的千年乌木,当年由三十艘漕船耗时三月方运抵此地。它不禁让我想到意大利水城威尼斯建城时——何尝不也是在寫湖淤泥中打桩筑就的避难传奇?

穿过城门回望“锁关”匾额,它出自清初大儒阎尔梅之手。这位曾参与反清复明的明朝遗民,在康熙三年游历窑湾时,将胸中块垒尽化于笔锋,石匾阴刻的云雷纹边框内,暗藏着“日月”二字的反清隐喻。登城石阶的第三级台阶下,埋着道光年间加固城墙时放置的“压城石”,青石板上阴刻的二十八宿星图,与城墙马道铺就的北斗七星阵暗合,构成古人“天罡护城”的玄学防御体系。

这么一座并不起眼的小小城楼,竟然暗含如此众多的历史文化信息,让人不由得心生思古之幽情和探寻古镇深藏历史密码的欲望。

自城内登上城楼俯瞰城下舟楫,那些船头绘有八卦图的漕船,延续着咸丰年间漕帮“安清会”的传统——乾卦代表粮船,巽卦意味盐船,而刻着震卦的必是运送火药的官舶。遥想当年这里应该是舟船往复,舤影点点繁忙景象,而这一切早已隐入历史长河,惟留下泊岸的游船,装点着昔日的漕埠河岸。

远处哥特式天主堂的尖顶刺破云层,其前身是光绪十六年法国传教士艾赉沃建造的圣若瑟堂,现存的青砖钟楼墙体中,仍夹杂着庚子年教民嵌入的碎瓷片,那是为抵御义和团火攻而设的防火层。

它既是东西方文化在此交汇的旧影,也是昔日古镇文化兴旺的参照,更有历史瞬间的残影。

入城不远处有一木亭,亭旁一青铜塑像,地面一块青铜“奇门遁甲八卦迷宫图七星迷魂阵”图,所塑之人乃清代奇人盛纡青(1760-1842),出身运河占验世家,精通风水术数与奇门遁甲。其于嘉庆年间设计的“七星迷魂阵”,以八十一块玄武岩暗合洛书九宫,石板下埋设青铜枢轴构成“地脉仪”,借地气流动改变阵法格局。道光五年运河溃决时,此阵引动地下暗河改道,使洪水绕镇而过;同治元年更以铜钉奏乐生雾,困阻捻军三日。盛氏晚年坐化阵中,近年出土其陪葬翡翠罗盘,刻有三千字《水龙经》注疏,仍精准指向古运河航道,印证其“以术数驯水脉”的传奇。

在古镇当首为其塑像,它算是借此将人物传奇与古城的往昔巧妙的联系了在了一起,古镇也因此也有了历史的脉路。

而河岸边木亭上的楹联“桃树流失福地洞天”一句,就是暗指咸丰五年黄河改道时,窑湾百姓在桃林中开辟逃难通道的往事。亭柱裂缝里嵌的半截箭头,犹带同治元年捻军围攻时的硝烟味,让古镇有了几分岁月的沧桑感。

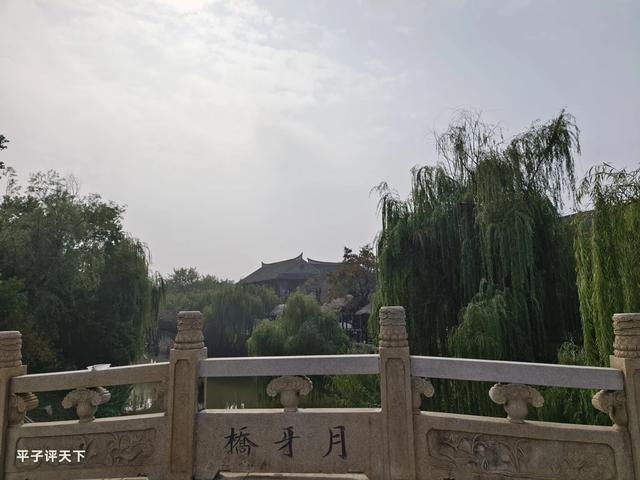

沿河岸行走,一座单孔石桥跨河而建,它位于老沂河与后河交汇处,外观似月牙卧波,因而有一个很浪漫的名字叫“月牙桥”。

桥身有一联“天边裁下半轮月,云外飞来一座桥”。月牙桥独拱的力学奥秘,源自乾隆年间造桥大师李斗的“侧脚”技法,桥身微微内倾的弧度,使六百年间历经十七次洪水冲击仍巍然不倒。桥栏石狮口中含着的活动石球,原是清末孩童“过关”仪式的重要道具——唯有成功取出石球的少年,才有资格随父辈踏上漕船学徒之路。

路旁“三晋戏院”的雕花戏台,梁架上密布的刀痕记录着同治九年徽班与梆子班的“对台戏”之争,藻井中央的铜镜不仅为扩音之用,更是光绪二十七年“运河大鼓”宗师吕明坤在此献艺时,为镇住台下武林人士斗殴而悬的“止戈镜”。在一个小小的古镇,一个戏院的存在就是这座古镇曾经辉煌的一个注脚,它演绎的不是戏码,而是一个时代的社会剧。

行走在静怡的古镇里,远处一座界牌楼当街而立,其四面匾额浓缩着窑湾的地理史诗:其中一面“郫宿交界”又作“郯宿交界”,前者是历史上的窑湾镇地跨宿迁、邳州两县。以此楼为界,以东属宿迁县管辖,以西属邳州县管辖。因此,这里曾是两县百姓水乳交融的独特地方。而“郯宿交界”是指更远时期古镇的位置恰处在古郯国与宿国边境,其基座出土的战国蚁鼻钱,证明此处早在先秦便是商旅交汇之地。

界牌楼西面“西顾彭城”匾下的砖雕暗藏汉代车马出行图,与徐州龟山汉墓壁画形成时空呼应。

南面“南瞰淮泗”匾背面的阴刻水纹图,实为明代治水官员潘季驯绘制的《淮泗安澜图》摹本。

而“东望于海”匾侧镶嵌的蚌壳装饰,乃是用咸丰年间海运漕粮的沙船龙骨残片改制。

一座界牌楼,暗藏古镇过往历史密码,因此它不单单是一座地理位置标识,更是开启古镇历史的密钥。

途经庄家大院,其门楣的“五福捧寿”砖雕,每只蝙蝠翅脉由九百九十九个变形寿字组成,这种“密书”工艺是光绪年间徽州匠人独创的防伪标记。正厅看似悬空的十六米金丝楠木梁,实则以七组“钩心斗角”的榫卯承重,这种营造法式曾让梁思成在1936年考察时惊叹为“木构建筑的魔术”。院中古井栏圈上的八道绳索痕,对应着宣统三年八大盐商“井台会盟”的历史事件。中国著名建筑学家罗哲文说“建筑是凝固的历史”。在古镇众多的老建筑中,早已将它过往的辉煌和重要的历史文化信息凝聚在这一砖一瓦,一砖一木之中,让我们有机会一窥昔日的繁景。

在“淮海战役窑湾战斗陈列馆”展出的褪色地图上,用红蓝铅笔标注的箭头重现了1948年11月华东野战军1纵3师的血战轨迹。玻璃柜里带弹孔的军号,其铜质音簧上仍附着当年司号员崔立福的唇纹印记;那件布满三百二十七个弹孔的门板,原是“赵信隆酱园店”的柜台,在战斗最激烈时被百姓拆下用作担架。展馆地下室的夯土层中,嵌着民国三十七年国共两军对射时遗留的七百余枚弹头,这些铜与铅的沉积,构成了古镇现代历史最炽热的岩层。

建于康熙十八年(1679)的山西会馆,原称“关帝店”,二进院落、砖木结构、灰砖青瓦,雍正年间窑湾的山西籍商人集资把“关帝庙”扩终为会馆,道光18年(1838)重修,供晋商落脚、议事。内有关圣庙、戏台、东西厢楼、千年古槐等,为窑湾古镇最为经典的会馆建筑。

山西会馆琉璃照壁上的九龙戏珠图,龙睛使用的猫眼石出自缅甸抹谷矿区,乃光绪二十七年晋商常万达从滇缅马帮手中重金购得。

四柱石坊“护国佑民”匾下的青石基座,凿有二十四个暗格,实为清末山西票号与江南钱庄进行银票密押的“兑汇机关”。

关圣殿内那尊重达三千斤的青铜刀,刀柄缠绕的并非鲨鱼皮,而是用运河鲟龙鱼皮经过九十九道工序鞣制而成,每逢农历五月十三关公磨刀日,刀刃会在特定光影下显现“山陕工匠永垂不朽”的铭文。

大清窑湾邮局的黄铜日晷,其晷盘刻度精准对应着宣统元年的漕运时刻表,晷针投影指向“辰正三刻”时,正是当年首班邮船解缆的吉时。柜台下方暗格中发现的“火龙封”——用防火棉纸与云母片特制的紧急公文封,印证了光绪三十二年运河快邮与津浦铁路邮路的激烈竞争。门侧青铜邮筒腹内壁的划痕,竟是用德文刻写的“青岛-窑湾-汉口”秘密邮路暗号,这条1914年德日争夺山东时开辟的特别通道,如今只在筒身绿锈间留下只鳞片爪。

中国是世界驿传最早的国家之一。根据甲骨文的记载,早在商代就有通递军情的传递活动。秦始皇自统一中国后,推行“书同文,车同轨”的统一政策,建立了以咸阳为中心的驿站网,并统一了驿令,促进了邮驿的发展。明洪武元年窑湾境内置司唔驿。万历四年,刘马庄(今新安镇)设驿道巡检司,窑湾地区的邮政历史自此发端。

清同治十三年(1874年),窑湾商人叶竹三率先在窑湾西大街开设了“徐天顺民信分局”,至此窑湾有了同外埠信息沟通的民间机构。天顺民信分局在开办之初服务对象主要集中在为镇区商店、钱庄、作坊、商会投递信件。随着业务的不断拓展,民信局还承办客商的银信、打兑业务,解决了窑湾客商后期支付银根紧张的困难局面,信汇业务也因而日渐发达。随后在布政使的协助下,民信局还承接了官署公文寄递和公币的运送业务。鼎盛时期民信局的水路传递信件和包裹业务信誉日隆,使用的邮船在当时被称为“窑湾民信班船”。作为窑湾天顺信局的创建者,叶竹三曾从事运输业,颇具经营头脑,他创办的“徐天顺民信分局”比清政府开办的大清邮局还要早,基本与当时的国际邮政同步,在窑湾的邮政史上写下难以磨灭的一页。

清政府自光绪十六年(1890年)起,即着手推广邮政。1896年3月20日,清朝光绪皇帝批准开办大清邮政官局,中国近代邮政由此诞生,标志着中国开始与世界各国邮政平等交往。1899年6月28日,清政府在窑湾设立信柜,从而形成沿运河的干线邮路,取代了传统的驿站和民办信局,逐步发展成为社会各界传递信息的主要工具,为窑湾地区的市场繁荣,促进物资文化交流,发挥了积极作用。光绪二十八年(1902年),窑湾依托沂、运河水上交通优势和工商业繁盛的苏北商埠条件,成为南来北往信函传递交接枢纽。

窑湾邮路肇始早在清光绪二十五年之前,窑湾就有通邮至周边多条邮路,这些邮路大都是信局所辟,至1903年3月共开辟窑湾至皂河23公里,至土山30公里逐日步班。窑湾至皂河是水路,雇佣木船运送邮件。窑湾至土山由脚夫背肩挑运送邮件。光绪三十年九月,宿迁至台儿庄逐日船班邮路途径窑湾镇,运送邮件。另有窑湾至滩上30公里,窑湾至官湖27公里,各邮路均为步班,昼夜兼程。

古镇这段商邮的发展历程,与古镇的兴旺发达息息相关,且从中折射出古镇过往的身影。那当街而立的大清邮局邮筒上斑驳锈迹,就是古镇时光流转投下的历史影子。

一地的兴旺发达总是伴随钱庄典当业的兴起和兴盛。如今“宝丰翠典当”的翡翠门楣下,光绪年间的铜包角当票匣仍泛着幽光。

徽商汪裕泰创立的这座典楼,影壁“九狮戏球”浮雕的狮瞳实为缅甸玉验宝镜,可甄别夜明珠真伪。五丈高多宝槅按《永乐大典》册数设四百八十格,地库“千钧闸”需当票副联浸绿豆烧显影密码方能开启。

1927年溃兵劫掠时,掌柜启动机关令地库沉入明矾水槽,将军火蚀为废铁。后院“验银井”八百磁石嵌壁,投入含铁私铸银元即泛黑沫,井底封存的三十六陶坛银锭样本,构成一部水下货币断代史。

“同道成钱庄”珐琅彩门牌"汇通四海"夜泛银辉,晋商常氏以联军炮弹熔铸青铜柜台,弹片纹成天然防伪标识。银库防盗极致:响音砖底悬景德镇薄胎瓷碗,民国十年惯偷触响“碎玉铃”落网。汇票水印用骆马湖芦苇浆混金银花汁,烛光下显《盐铁论》章句;密押以《孙子兵法》“风林火山”对应四则运算,宣统二年凭此“阴阳套票”救市——正票流通,副票隐于城隍庙布施簿,需皂角水汽显形。门前“汇市日晷”钨钢针投影二十八宿,对应全球六大交易所时辰,宣统年间白雾凝汇率的奇观,令洋商叹服“东方华尔街”的奇思妙想。由于考虑篇幅和过于繁复,也只叙说了其精要。

当铺屋檐瓦当排列藏利率密码:板瓦三分利,筒瓦利滚利,滴水数对应期限。钱庄银杏实为活体保险柜,树干暗格盐引封存处渗胶质,遇空气硬化成带“同”字蜡封。1938年战火中,宝丰翠将翡翠算珠藏入戏院大鼓,同道成熔金为城隍庙钟杵。这些金融智慧终与古镇砖瓦相融,运河潮汐里沉淀成文明琥珀——铜环轻叩的回响里,仍震颤着白银与信用的千年复式长歌。

界牌巷深处有一碑亭,那里保存的是著名的“禁收落地税告示碑”。

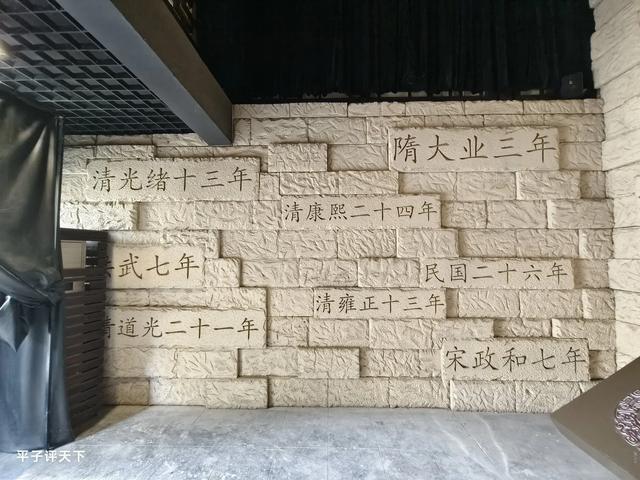

二十世纪七十年代。京杭大运河窖湾段复堤工程中,出土清乾隆”二十六年窑湾口合镇商民尊示公立的《为再行禁以杜滋浸事照》碑,俗称禁收落地税告示碑” 即免税碑。碑文的内容是重申雍正十三年之上谕,是时任江南徐州府宿迁知县王乾元发布的一则禁令通告。此碑高约140厘米,宽53厘米,碑额镌刻“德遍恩会”四个篆书大字。

此碑被誉为“税政化石”和雍正改革的时空标本。

界牌巷“禁收落地税”碑实为雍正税改的物化密码。高七尺二寸的峄山响音石碑,九行二百一十七字正文暗藏触觉威仪:正文四毫米、惩戒条款五毫米的錾刻差,构成可触摸的律法尊严。户部尚书张廷玉审定的碑文中,“凡竹木薪炭毋得重征”八字双钩阴刻,在月下与波浪纹叠合出“税畅其流”的视觉幻象。碑顶螭首锡铅合金丸内十三省巡抚花押,构成“税政连坐印”的原始区块链。

2017年多光谱扫描揭示的1.2毫米微型《纳税则例》,连同碑阴需骆马湖水拓显影的《恤商五条》,共同构建起立体税政体系。乾隆十二年漕督高斌抽碑示警的七道铜皮鞭痕,间距精确对应《大清律例》笞刑尺度。直至民国二十年,“税神龛”供奉的残缺戥子秤砣,仍在诉说宣统抗税事件中三钱二分银的博弈。

三百年间,商贾们发明了独特的“拜碑礼”:新船首航前,船主需用绿豆烧酒擦拭“竹木”二字;晋商票号开账房时,必拓“毋得重征”四字镇库。直到民国二十年,碑侧仍设有“税神龛”,香案上供奉的却不是神像,而是半块残缺的戥子秤砣——宣统元年最后一次抗税事件中,窑湾商人正是用这杆秤称量出官府私征的三钱二分额外税银。

如今每逢雨夜,碑面“炭”字的金箔残片仍会泛起微光,那是当年匠人填入的夜明珠粉在与水汽发生反应。水文站记录显示,每当运河水涨至“雍正三年”历史水位线,石碑基座便传出类似算盘珠碰撞的脆响——或许这是那些曾在碑前验契的商魂,仍在用特殊方式核对着穿越时空的公平。

一块石碑,竟然暗藏如此众多玄机 ,它也折射出那个时代特有的政商环境和政治生态。

在“窑湾民俗史话馆”参观中,我对古镇的过往又有了更进一步的认识。

“天下之多者,水也,浮天载地,高下无所不至,万物无所不润。”——《玄中记》。民俗史话馆开宗明义道出水“浮天载地”的天道至理。

而窑湾,枕水临流,天水浑然。京杭大运河给这片土地带来了财富和繁荣,而其历史可溯东周,也是因水而聚,因水而生。相传很久以前,方圆二十里的沂河、泇河(大运河前身)两岸、骆马湖内外,人们以农耕、捕鱼、烧窑为生。尤其在这两河交汇处窑湾,东周时期为钟吾国辖地,唐初建镇,明万历三十二年(1604)开加通运后,依托水运优势迅速崛起,发展成为中国大运河上重要码头和商贸重镇。

秦汉时期,传为军需品烧窑和军事特区,东周列国时期,为钟吾国辖地。

东汉末年刘备、关羽、张飞驻守窑湾,曹操来犯不敌,关公在郫州土山被困,迫降于曹操。

公元420年宋武帝永初元年,窑湾属宿豫县管辖。

公元650年唐永徽元年,薛仁贵领兵东征剿匪,驻扎窑湾古营盘和牛首山两年。

公元607年隋大业3年大运河开挖。京杭大运河是世界上最长的人工河流,是我国古代重要的文化长廊。

公元618年唐武德元年,窑湾地处邳州、海州交界处,因周边窑多,始称窑湾。

窑湾古镇依托漕运的优势,逐渐发展成为京杭大运河重要的水旱码头和货物集散中心,过往船只,北贯山东,南驰江淮,商业繁荣,远近闻名,被誉为小上海。现存的明清时期古建筑群是运河文化遗产的重要组成部分。

“大运河,衢通千万家,船舶往来,千帆竞发,舟楫如织,商旅辐辏”就是对窑湾的写照。

当暮色浸透界牌巷的苍苔老砖,雍正三年“禁收落地税”碑的九叠篆合文在夕阳下浮凸如浮雕。户部尚书张廷玉亲定的碑文里,“凡竹木薪炭毋得重征”的条款旁,竟有乾隆御批“着永为例”的朱砂残迹。古亭檐角的铸铁风铃,其永乐年间的“官”字铭文下,暗铸着《工尺谱》中的《普庵咒》音孔。晚风掠过时,六百年前的梵音沿着青石街面流淌,与甜油作坊里三百年陈酿的醇香、绿豆烧酒坊蒸腾的绿雾交织成时空的醪糟。偶尔有晚归的匠人敲响“赵信隆酱园店”的铜门环,声波震落关圣殿砖缝里嵌着的三八式步枪弹头,叮当坠地声中,整座古镇的文明年轮便又悄然生长出一圈。

从秦汉军窑残陶上的绳纹,到咸丰漕帮八卦船符的朱砂;从永乐铸铁风铃的工尺谱音孔,到同治捻军箭镞的硫磺味;从战国蚁鼻钱的铜绿,到淮海战役弹壳的铅灰——这座用运河淤泥与漕工血汗夯实的古镇,将《玄中记》“浮天载地”的水哲学,演绎成青石板上层层叠压的文明密码。当联合国教科文组织将大运河列入遗产名录,窑湾的每道砖缝都在释放记忆:甜油缸里沉淀的漕船倒影,绿豆烧酒窖封存的商帮密谈,桂片糕模具刻录的南北味觉公约,以及那些在砖木肌理中生生不息的、关于融合与抗争、开放与坚守的东方叙事。夜色中的运河依旧泛着隋唐的波光,而古镇的呼吸早已融入星辰起落的永恒节律。

穿行在古镇的经纬之间,手指抚过关圣殿砖缝里嵌着的日本三八式步枪弹头,耳畔回响着三晋戏院梁架上徽班琴师留下的工尺谱(汉子识谱法),鼻尖萦绕着赵信隆酱园三百年前的豆豉醇香。从战国蚁鼻钱到淮海战役的弹壳,从晋商的猫眼石到德日争夺的邮路密码,窑湾的每道砖缝都在诉说:这座用运河淤泥与漕工血汗夯实的古镇,本就是一部立体鲜活的华夏文明编年史。