仲秋时节,我来到三河古镇。这座位于安徽省合肥市肥西县,地处巢湖西岸,因丰乐河、杭埠河、小南河三水交汇而得名的江淮古镇,素有“千年水乡古镇,皖中江南明珠”之称,是中国历史文化名镇、国家5A级旅游景区。

早在春秋战国时期,三河为吴楚交界之地,南北朝后期称“三汊河”,明清时期因水运发达成为皖中商贸重镇。明清至近代,依托巢湖水系,成为江淮地区粮、盐、布匹的集散中心,商贾云集,街市繁华。

太平天国时期,因其依巢湖而建,水陆辐辏,控此则庐州(合肥)门户洞开,天京(南京)危矣,同时作为太平天国当时的粮草后勤集散地,战略地位十分重要。

1856年天京事变后,太平天国内讧加剧,翼王石达开率部出走,军事力量严重削弱。清廷趁机反扑,曾国藩组建的湘军逐步掌控长江中上游,对太平天国形成战略压制。

湘军悍将李续宾(隶属湖北巡抚胡林翼麾下)攻陷九江后,意图乘势东进,直取安徽三河镇。此地乃太平军粮草转运中枢,扼守庐州(合肥)与天京(南京)咽喉,得失关乎全局。

1858年11月,李续宾率6000精锐(吉字营)突袭三河。虽初战告捷,却因轻敌冒进、补给线过长,陷入太平军反包围的险境。

太平天国青年统帅陈玉成(英王)火速从江苏回援,联合李秀成(忠王)及捻军,集结约3万兵力(号称10万),形成合围之势。陈玉成借三河河网密布之地形,遣兵截断湘军退路,焚毁浮桥,令其孤立无援。11月15日,太平军发起总攻。湘军困守狭地,进退失据,主将李续宾战死,所部近乎全歼,史称“三河大捷”。此役成为湘军成军以来最惨痛败绩。

三河大捷太平天国重振士气,有过短暂回光,暂时稳住安徽防线,为天京赢得喘息之机。陈玉成、李秀成借此势头,次年二次攻破清军江南大营,但终未逆转太平天国覆灭大势。

“三河大捷”如昙花一现,虽未改太平天国倾覆之局,却为冷兵器时代围歼战留下经典范本,至今犹为兵家所析,而三河也因此战役而名留清史。

而正是在1858年太平军与湘军在此激战(三河大捷)中,古镇部分建筑毁于战火,后才逐步修复。

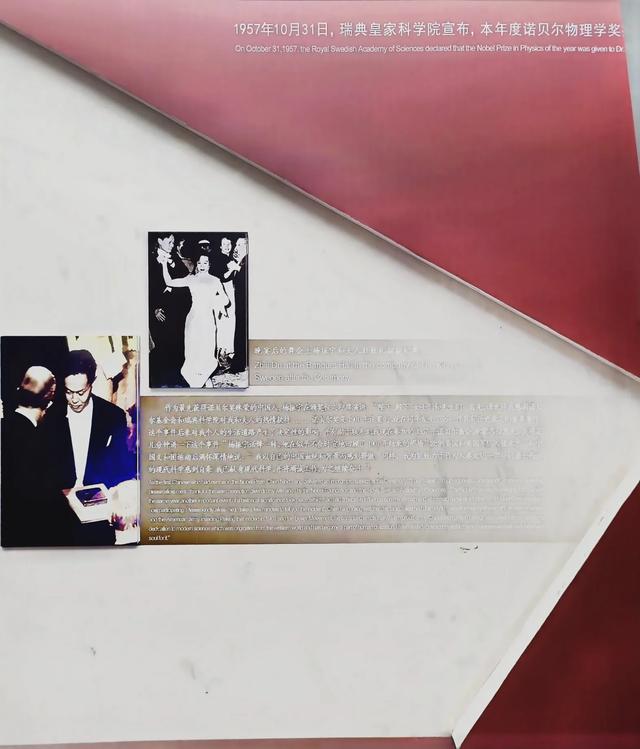

古镇还因历史名人故里和历史遗迹使之平添文化底蕴。抗日名将孙立人、物理学家杨振宁(祖居地)均与三河渊源深厚,古镇内保留杨振宁旧居、孙立人纪念馆等。古镇还保留着太平天国城墙遗迹、英王府(陈玉成指挥部)等。

三河古镇是江淮地区水乡文化的活态标本,融合军事、商贸、移民历史,见证了中国近代社会的变迁。其“因水而兴,因战而名”的双重特质,使其成为探究皖中历史与民俗的重要窗口。

暮色正浓时,秋雨绵绵,我踩着湿漉漉的麻石路上,踏上通往三河古镇的“三县桥”上。

这座横跨小南河的九孔石桥在县志里记载分明——明万历八年,三河镇米商吴守仁见商旅涉水艰难,捐银六千两修建此桥。

雨水正顺着桥栏螭(音chī )首(古散水装饰)的口中滴落,在青石桥面凿出深浅不一的凹痕,恰似五百年来纤绳磨出的印记。桥“鸡鸣三县”界碑被岁月侵蚀得只剩半截,却仍能辨认出舒城县令题刻的“地脉通灵”四字。当年三县商贾在此交割货物时,常因税银归属争执不休,直至雍正年间设立“三河分司”才平息纠纷。

横卧于小南河之上的“三县桥”,九孔石拱如长虹卧波。桥面中央的条石已被往来足迹磨出镜面般的光泽,倒映着天光云影,恍惚间似见明清商贾的布鞋、民国学生的皮鞋、而今游人的运动鞋,层层叠叠在这石面上走过。

雨水顺着桥拱的楔形石缝蜿蜒而下,在桥墩处汇成晶莹水帘。这些取自巢湖沿岸的赭红色砂岩石块,每一块都暗含着当年工匠的巧思——石与石之间未用半点灰浆,全凭榫卯相扣,却经受了五百年汛期洪流的冲击。桥洞内壁的青苔间,几处模糊的刻痕引起我的注意,凑近辨认竟是“万历八年吴氏捐建”的字样,旁边还刻着个简拙的米斗图形,想必是那位吴姓米商留下的印记。

凭栏远眺,小南河在此转折形成天然港湾。雨幕中,三两只归来的渔船正穿过桥洞,船工手中的竹篙轻点水面,与滴落的雨珠一道,搅碎了宁静的河面。

对岸石酒肆茶楼里,猜拳行令和评弹的月琴声与桥上游人的说笑声交织,竟与《三河镇志》中记载的“桥上商旅络绎,桥下舟楫相连”的景象重合。

最妙的是站在第三孔桥拱正中,同时可见肥西、舒城、庐江三县的界碑——难怪古人称此“一步跨三县”。

暮色渐浓时,整座石桥在秋雨中越发的沉稳。桥头的红灯笼次第亮起,将九个桥孔映照成串串金环。

此时立于桥上,既能听见万年街飘来的黄梅戏唱段,又能闻到古码头飘来的鱼羹香气,更妙的是晚风穿桥而过时,九个桥孔竟发出高低不同的呜咽声,宛如一曲古老的埙乐。难怪当地文人有诗云:“九孔桥上月,曾照几归人。”此时天上的明月,已经被摇曳的灯火替代,似乎有种物是人非的感觉。

离桥时回望,见桥身倒影在水中弯成满弓之形。这座连接三县的古桥,何尝不是时间之弓?它以五百年的坚韧,将往昔与当下、此地与彼处,紧紧联系在一起。

穿过桥头百年香樟的浓荫,万年街的青石板在暮色雨中泛着釉光。左侧“同庆楼”雕花门楣上,民国初年徽商汪兆骞题写的“贾道儒行”金漆匾额已然斑驳,二楼美人靠的裂缝里探出几茎野草,让人想起《三河镇志》记载的盛况:鼎盛时期这条六百米长街聚集七十二家当铺、四十八座茶楼,跑单帮的伙计们常在寅时举着火把赶路,把整条街照得如同火龙。

此刻雨丝漫过飞檐下的铁马,叮当声里忽地飘来黄梅戏《梁祝》的唱段,原是古农亭内老艺人在调试月琴。

这座咸丰三年由漕帮捐建的凉亭,八根红漆木柱上仍可见刀刻的运盐路线图,西北角柱础的莲花纹里,还嵌着半枚咸丰通宝——纤夫们当年在此掷钱占卜,正面朝上则继续拉纤,反面则换班歇息。

次日,万年街的青石板路经历昨夜雨水的冲刷,在晨光中泛着清色的光泽,仿佛被岁月打磨的玉带。我踩着略有凹凸的石板前行,足底传来微妙的触感——这些取自巢湖底的青石,每一块都带着天然的纹理,经数百年踩踏后,竟显出一种包浆般的莹润。

以徽派建筑与水乡风貌彰显古镇特色,青砖灰瓦、马头墙、木雕窗棂,街巷以青石板铺就,蜿蜒曲折。 以“小桥流水人家”为基调,现存古桥10余座(如鹊渚廊桥、三县桥),古码头、古圩堡遗址点缀其间,使其江南水乡底蕴犹在。

沿街而行,两侧的徽派建筑如同展开的册页。马头墙的在晨光中棱角分明,那些翘角上的瓦当还保留着“福禄寿”的模印。

街心的古戏台斑驳的台柱上,深浅不一的刻痕记录着历代戏班的身高——最高处那道是光绪年间名角“小叫天”留下的。后台的化妆镜框竟是用船舵改造的,这是当年跑水路的戏班传统,寓意“戏如人生,漂泊不定”。

转入一条岔巷,忽然闻到浓郁的酱香。循味寻去,是家传承六代的“余记酱坊”。昏暗的作坊里,百余口陶缸整齐排列,缸里的菌种还是咸丰年间从安庆府衙厨房带出来的。街尾的“三河酒家”飘出蒸鳜鱼的香气,和包子铺里的灌汤包的水蒸气交织在一起,给古镇平添几分烟火气。

天色渐亮时,店铺依次开门营业。我站在万年禅寺的山门前回望,整条街道在晨曦中苏醒了过来。那些忙碌的行人中,似乎有徽商赶路的脚步声、学子晨读的吟诵声、骡马的马蹄声。这条不过六百步的长街,竟将六百年的光阴,浓缩在每一块青石、每一道砖缝、每一缕飘散的炊烟里。

大南门石牌坊矗立街头,这座明成化年间敕建的功名牌坊,四柱三间五楼的形制彰显着主人汪文显的殊荣。坊额“恩荣”二字的金漆虽已剥落,但须弥座上浮雕的“麒麟望月”仍纤毫毕现。东侧坊柱“两淮盐运使司副使”的题刻犹在。

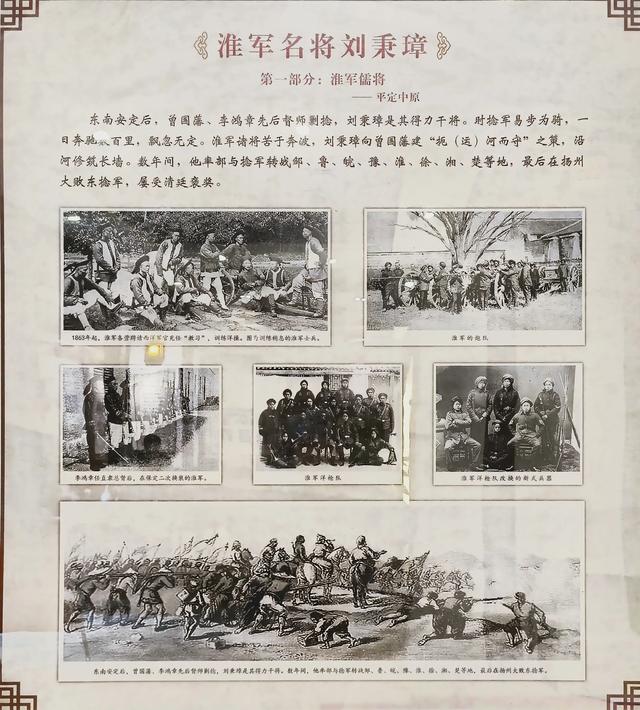

转过街角,鹤庐的黛瓦在雨后泛着青光。这座三进徽派宅院是淮军名将刘秉璋的故居,门楣上“进士及第”匾额的金漆虽已斑驳,仍可想见同治元年那位二十六岁高中进士的庐州才子风采。

正厅西侧书房里,玻璃柜陈列着黄海海战时手书的《防倭策》,泛黄宣纸上墨迹如刀:“倭舰机动迅捷,我船宜据险设伏......”笔锋转折处犹见当年亲历丰岛海战的惊心动魄。

最令人唏嘘的是案头那方端砚,砚池内残留的朱砂,据说是他晚年听闻甲午战败消息时,愤而批注《海防图说》所遗。

穿过天井,后院的练武场青砖上,几处深达寸余的凹痕赫然在目——这位曾任浙江巡抚的儒将,每日清晨仍坚持在此习练淮军刀法。

刘秉璋,字仲良,道光六年(1826年)生于巢湖北岸的耕读世家。宅前“砚塘”终年不涸,乡老传言此子周岁抓周时紧握狼毫与木剑,似为后来“文武双璧”的人生埋下谶语。二十岁中秀才那日,他在祠堂匾额背面以炭笔写下“不作纯儒”四字,锋芒初露。

咸丰二年(1852年),二十六岁的刘秉璋蟾宫折桂,成为庐江史上最年轻的进士。彼时金田洪贼造反的烽火已燃至长江,这位新科翰林竟在赴任途中改道安庆,夜叩曾国藩大营:“晚生愿以圣贤书换舆地图!”湘军帐中,他以《孙子兵法》注解太平军布阵,令左宗棠抚掌称奇。

同治元年(1862年),他率“铭字营”驰援上海,虹桥血战中亲执军旗立于阵前,流矢贯袖而不退,李鸿章闻讯叹曰:“仲良非百里才,乃千里驹也!”

光绪十年(1884年)的马江之耻后,花甲之年的刘秉璋临危受命镇守浙东。在镇海招宝山炮台,他将明代戚继光抗倭时遗留的铁炮与新购的克虏伯巨炮并置,独创“新旧炮位交替掩护”之法。是年三月,法舰“巴雅号”来袭,他坐镇威远城,以令旗指挥各炮台“待敌舰过第三浮标齐射”,弹幕如雨,终使法军铩羽而归。战后,士兵在炮膛内发现其手书钢片:“弹尽之日,即吾等蹈海之时!”

甲午战败消息传来时,刘秉璋正在鹤庐后院试演新式操典。听闻苦心经营的北洋水师灰飞烟灭,他掷碎茶盏,以指蘸血在粉墙上疾书:“购舰不修炮,筑台不练兵,此非倭人之过,实我自误!”书斋暗格里,至今保存着未呈递的《请练新军疏》,奏折空白处密密麻麻写着“三河镇”、“巢湖”、“小孤山”等地名——这位老将临终前仍在推演江淮防务。

鹤庐兵器架上,德制毛瑟步枪与湘军腰刀并列,枪托刻着“镇海抗法,光绪甲申”,刀鞘则留有“虹桥破贼,同治壬戌”的铭文。书房抽屉里,未启封的福建巡抚关防大印裹着黄绫,旁边摊开的《海防刍议》手稿末页,一滴墨渍晕染了最后那句:“所憾者,非舰不利,炮不锐,而在庙堂之器失其魂也。”

鹤庐的青砖门楼在细雨中显得格外庄重,门楣上“进士第”三个颜体大字虽经百年风雨,依然骨力遒劲。这座始建于同治年间的三进宅院,正是淮军名将刘秉璋的故居。

正堂高悬的“忠勤正直”匾额是李鸿章亲笔所题,黑底金字在幽暗中仍泛着威严的光泽。匾下条案上供着一柄带鞘的佩剑,鲨鱼皮剑鞘已显斑驳,但抽出的三尺青锋依旧寒光逼人——这是刘秉璋任浙江巡抚时镇压太平军残部所用。

最引人注目的却是旁边玻璃匣中的一册《海防辑要》,书页间密密麻麻的朱批如血渍般刺目,其中“三河镇乃江淮枢纽,宜设炮台以防外侮”一句被反复圈画。

东厢书房堪称整座宅院的精华所在。临窗的紫檀书案上,一方歙砚的墨池里还凝着干涸的墨迹,据说这是光绪十年(1884年)中法战争期间,他连夜起草《闽海防务策》时所用。

墙上挂着的巨幅《沿海舆图》上,不同颜色的批注层层叠叠:黑色是道光年间的旧防务,朱砂标出咸丰年间太平军活动范围,而靛蓝色的新式炮台布置,则是他任福建巡抚时的手笔。

穿过月洞门来到后院练武场,青砖地面上的凹痕深浅不一。讲解牌记载这是刘秉璋每日晨练淮军刀法所致,即便晚年仍“五更起舞,习武不辍”。

西侧兵器架上的九环大刀,刀背的铜环已磨出黄澄澄的包浆。细看刀柄缠着的青布,隐约可见“铭军”二字——这是他统领的淮军精锐部队的番号。

站在后花园的观景台上,整座宅院的格局尽收眼底。飞檐翘角的轮廓在雨雾中宛如一幅水墨,而那些斑驳的砖雕、磨损的门槛、生苔的井台,都在诉说着一个儒将的矛盾人生:书房里的经史子集与练武场的刀光剑影,朝堂上的慷慨陈词与战场上的杀伐决断。

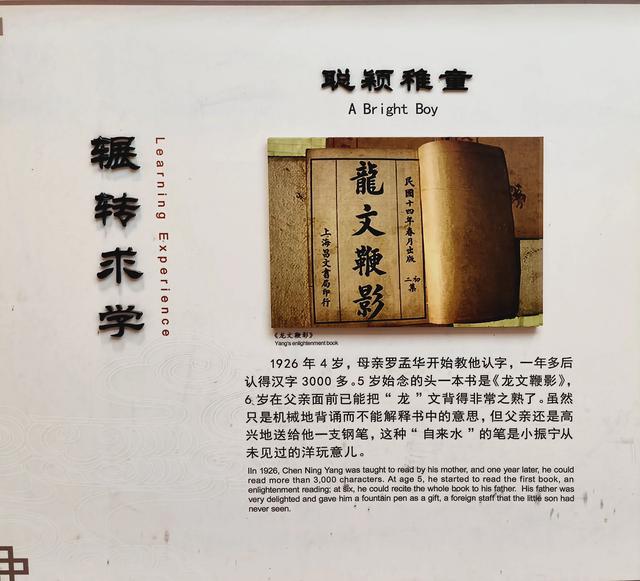

兜兜转转,我来到杨振宁故居。这座始建于晚清的二层木构小楼,天井里的百年金桂正飘落细碎花瓣。1922年,未来的诺贝尔物理学奖得主就出生在东侧厢房,临窗书桌上的德制显微镜铜质旋钮闪着幽光,玻璃板下压着少年手绘的齿轮传动图。二楼卧室墙上贴着1937年的演算手稿,微积分公式间夹杂着对故乡的速写——小南河上的乌篷船、万年街的牌坊,笔触稚嫩却满含深情。特别引人注目的是书柜里的诺贝尔奖章复刻品,2003年他回乡时特意嘱咐要放在儿时读书的位置。

仲秋的合肥四古巷,青石板路被昨夜细雨浸得发亮。拐进挂着“三进堂”木牌的院落,天井里那株百年桂树正飘落细碎的花瓣,沾在1957年诺贝尔奖证书的玻璃展柜上,竟与证书上的烫金纹样浑然一体。这座始建于清光绪年间的徽派老宅,如今成了连接微观粒子与宏观人生的时空隧道。

故居的第一进东厢房的书桌上,1937年手绘的日军行军图泛着黄晕。放大镜下的线条交错处,竟藏着微分方程符号——那是15岁的杨振宁在敌机轰鸣中演算的轨迹。窗台青瓷笔洗里沉着块黑曜石,据说是他逃难时从巢湖岸边拾得,石面天然纹路恰似β衰变轨迹。最令人称奇的是墙面糊着的旧报纸,在《申报》“淞沪战况紧急”的标题下,少年用炭笔写满麦克斯韦方程组,墨迹力透纸背。

穿过月洞门,西南联大时期的“铁皮教室”被精准复原。铸铁讲台放着当年吴大猷教授赠的镀银计算尺,尺面刻着“物理之魂在守恒与破缺间”。

木窗玻璃上,经年累月的呵气水痕竟构成模糊的群论符号——这是杨振宁听课时的独特笔记法。墙角堆着的煤油箱改造成的书箱里,1942年毕业论文手稿中夹着片干枯的桂花,花瓣上还沾着昆明米线铺的辣椒油渍。

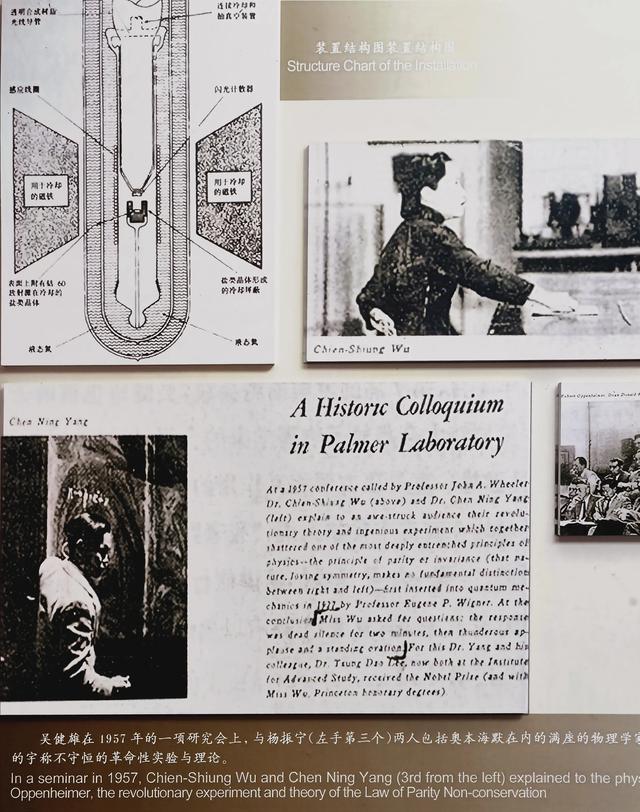

故居的第二进正厅中央的环形展柜,如同巨型粒子对撞机剖面。左侧陈列着改变物理史的“宇称不守恒”手稿,泛黄的稿纸边角粘着长岛中餐馆的签单,油渍在“李政道”签名处晕开,仿佛暗示着命运的分岔。

右侧玻璃管内封存着传奇口红——1954年纽约地铁上,杨振宁与米尔斯用这支“Revlon Fire & Ice”在车窗写下规范场方程,如今膏体上的公式残迹仍可辨识。

最震撼的装置当属悬于中庭的“时空涟漪”:上千个水晶棱镜组成十二维超立方体模型,每个棱角嵌着不同时期的照片碎片——芝加哥大学的怀表零件、清华园新婚照、诺奖典礼唐装的金线。

故居第三进后院的“科学庭院”里,鹅卵石铺成标准模型路径积分轨迹。石缝间种着杨振宁亲自挑选的植物:象征宇称破缺的左右不对称银杏、对应超对称理论的并蒂莲、隐喻量子纠缠的连理枝。竹亭内的石桌上,刻着他2001年回乡时题写的诗句:“对称不是美,不对称才是美,但最美的,是对称破缺处绽放的奇花。”

西厢房按清华园居所原样重建。书架上,1957年诺奖证书与翁帆手抄的《赤壁赋》并列摆放。特别引人注目的是老式保险柜里的“时光胶囊”:1945年留美船票、1971年访华通行证、2003年入籍文件,三份证件在聚光灯下形成奇异的光谱——恰似规范场中的三种相互作用力。

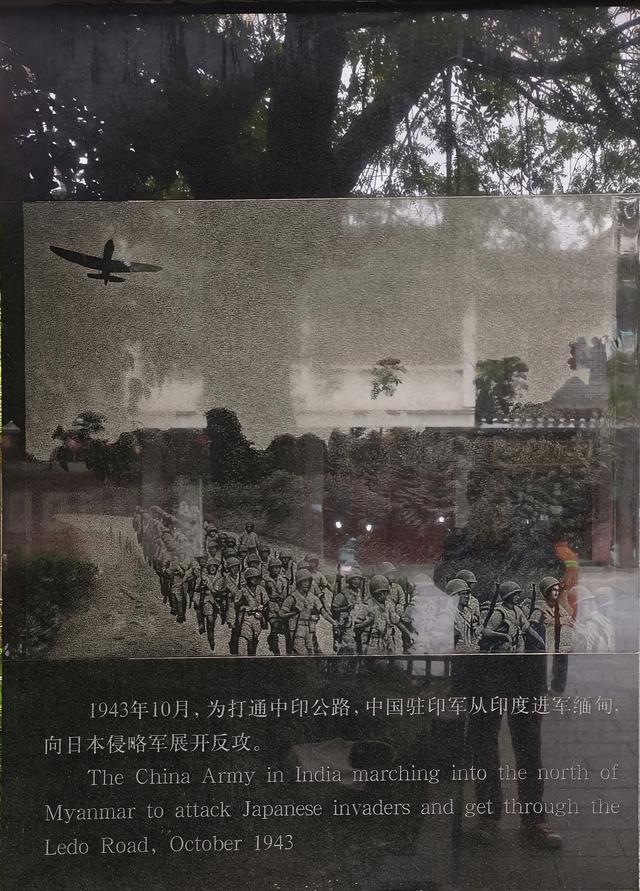

古镇另外一位传奇人物孙立人(1900—1990),字抚民,安徽庐江(今属合肥肥西)人,抗日名将,国民革命军陆军二级上将。其军事生涯横跨抗日战争、第二次国共内战及台湾戒严时期,以仁安羌大捷、缅北反攻等战役闻名,被誉为“东方隆美尔”,却因政治倾轧幽禁半生,成为20世纪中国最具悲剧色彩的将领之一。

他生于巢湖之滨的书香门第,宅邸“听涛轩”至今保存着其幼年描红的《孙子兵法》残页。1914年考入清华学堂,在校期间创下撑杆跳高纪录(3.81米),其运动天赋后转化为战场上的战术机动思维。1923年留学美国普渡大学土木工程系,却在毕业设计中绘制军事要塞结构图,教授批注:“此子心中自有山河。”

1928年入美国弗吉尼亚军校,成为首位系统接受西式军事教育的中国将领。1932年淞沪抗战期间,以财政部税警总团第四团团长身份参战,独创“立体火力网”战术——将德制Pak 37战防炮架设于上海国际饭店楼顶,精准压制日军装甲部队。某次视察前线时,弹片击穿左胸口袋的怀表,表壳现存台北国军历史文物馆,时针永远停在13:26。

1942年4月,率新38师奔袭缅甸仁安羌。战前手令“不救出英军,提头来见”,亲率113团强渡宾河。此役以不足千人击溃日军33师团,解救七千英军,英军将领斯利姆回忆录称:“孙将军的侧翼突袭如同手术刀般精准。”现缅甸战场遗址仍存当年工兵搭建的竹制浮桥基桩。

指挥新一军横扫胡康河谷,首创“火海战术”:以火焰喷射器肃清日军树堡,配合空投补给维持攻势。孟拱战役中,其“蛙跳战术”跳过日军重兵布防的密支那,被美军观察员写入西点教材。1945年1月,麾下装甲车首辆驶入中缅公路通车现场,车头悬挂的“还我河山”锦旗现藏南京抗日航空烈士纪念馆。

1949年赴台后历任陆军总司令等职,却因“孙立人兵变案”于1955年遭软禁。幽居台中市向上路寓所33年,书房墙壁密布其用指甲刻画的缅甸战区地图。1988年平反前夕,记者发现其枕边放着三样物件:仁安羌战役作战图、清华校徽碎片、巢湖鹅卵石。1990年临终前喃喃:“我的墓要朝西...” 今台中东山墓园墓碑正对海峡西岸。

将军已逝,军事遗产犹在,他首创“磁性战术”(诱敌深入火力圈),其《抗战手札》中“以空间换时间,积小胜为大胜”被多国军校引用。

将军已逝,文化印记不灭,台北故居庭院那株“将军榕”,系其用缅北带回的种子培育,气根垂落如军帐帷幕。

身后留下的争议之谜,终于在1998年解密的美国国务院文件里找到答案,艾森豪威尔曾计划扶持其“另立政权”,成为遭忌重要诱因。

在青弋江支流环抱处,白墙黛瓦的孙立人故居的“听涛轩”静立水畔。三进徽派宅院的门楣上,“清华世家”匾额漆色斑驳。天井里那株孙立人幼年手植的腊梅,虬枝刺向天空的姿态,竟与缅北战场上的火力网轨迹惊人相似。

故居因维修虽不能入内参观,但陈列馆内,1942年仁安羌战役的作战地图铺展如翼,地图旁陈列的三件镇馆之宝还在:1942年上海突围时,弹片击穿表壳卡住齿轮,那块带弹孔的怀表永恒定格在“13:26”这个改变其命运的时刻;用缅甸野竹制作的竹制沙盘—胡康河谷地形模型,插着当年士兵们自制的红蓝两色竹签;火焰喷射器残件的铝制燃料罐上,刻着七道划痕,记录着摧毁日军树堡的数量。

西墙悬挂的巨幅《远征军行军图》上,数条红线如血管般延伸。细看竟是孙立人用蘸过伤兵鲜血的纱布,在克钦族土布上描出的进军路线。图侧题跋:“男儿欲报国恩重,死到沙场是善终”,字迹间隐约可见褐色血渍。

东厢书房保持着1937年离家时的原貌。黄花梨书案上,清华时期的微积分作业本与弗吉尼亚军校的战术笔记并置,前者页边画着抛物线弹道计算,后者却抄录着《李陵答苏武书》。

最震撼的是北墙整面的“战争记忆柜”里: 第一格盛放着仁安羌英军赠送的银烟盒,内藏七颗不同产地的子弹壳;第二格保存着1945年东京受降时使用的派克钢笔,墨囊里残留着签字的蓝黑墨水;第三格台湾时期手制的缅北沙盘,用茶叶渣染出雨季沼泽的色泽。

窗台砚台里凝结的墨块,据说是1947年最后一次返乡时研磨所遗。砚底刻着“岂曰无衣,与子同袍”,八个篆字已被墨汁浸得发亮。

兵器架上的美式M1刺刀与德制毛瑟枪形成奇妙对话,而角落里那副石锁,锁柄磨损处还留着少年孙立人的掌纹凹痕。

最动人心魄的是西墙的“回乡地图”:1956年被软禁期间,将军用指甲在石灰墙上刻出从台中到庐江的路线,沿途标注着“巢湖银鱼汛期”“三河镇米市日”等故乡风物。近年修复时,工人在墙皮夹层发现十八封未寄出的家书,信纸用美军军用地图背面写成,钢笔字迹力透纸背。

秋风中,我站在清冷的街上和将军故居门前,品读在那些泛黄的图片和文字介绍,心中不由泛起一丝酸楚,此时才体味到“自古征战几人回”的悲凉。

离园时天色越发阴沉,故居广场将军的塑像,那些陈列的图片以及陈列馆里的钢盔、地图、血书,在阴云中中渐渐隐去,唯有天井腊梅的幽香挥之不去。忽然明白为何将军晚年总说“仗打完了,魂丢在缅甸”——这座宅院保存的不仅是战争记忆,更是一个安徽游子被时代撕裂的乡愁。透过大门的缝隙,正堂楹联“八千子弟家园泪,百战山河故国心”在秋风中轻颤,仿佛仍在诉说那个未完成的归乡梦。

大夫第的门楼在秋雨过后,更显清冷。这座五进徽派大宅的主人郑鼎臣,同治年间官至两江总督幕僚,门楣砖雕“世德流芳”四字出自曾国藩手笔。

跨过二尺高的青石门槛,天井四水归堂处立着座青铜日晷,晷面“辰”字方位有道裂痕——光绪二十六年八国联军犯京时,郑家曾在此晷前砸碎西洋自鸣钟明志。正厅紫檀条案上供着的郑氏宗谱里,夹着张德文名片,是清末安徽巡抚恩铭的幕僚方石珊所留,这位后来成为中共地下党员的名医,当年常在此与郑家子弟密谈维新之道。

古农亭檐角的铁马在晨风中苏醒,沿石板路西行四五百米,万年禅寺的晨钟撞碎薄雾,山门前的唐代经幢上,飞天衣带还沾着昨夜雨水。大雄宝殿的宋代覆莲柱础旁,功德碑记载着元至正年间该寺僧众协助余阙守城的往事。

万年街的牌坊上“九省通衢”四个大字在雾气中流转光华。卖米饺的摊主掀开杉木蒸笼,热气腾空而起,恍惚间与光绪年间的炊烟重叠。

沿小南河踏岸离开时,三河镇在烟波中渐成水墨。那些螭吻上凝结的晨露,曾是徽商马蹄踏碎的星光;飞檐下飘摇的灯笼,许是某个书生夜读时遗落的诗行。五里长街的每一块青石,都封印着半部江淮史,待夜雨来时,便化作天地间最绵长的回响。

天色渐亮,青瓦白墙在晨光中晕染成水墨剪影。石板路上脚步声渐远,唯有穿镇而过的河水仍絮语着千年往事。回望廊桥上匆匆过往的小人投射在河面的身影,恍若时光的珠串缀连古今——三河古镇,终是让匆匆过客读懂了“江南无所有,聊赠一晚秋”的隽永。

当现代都市的喧嚣在古码头石阶前止步,方知三河古镇的珍贵不在飞檐雕窗的精致,而在它用蜿蜒巷陌教会我们行走的尺度。那些被岁月包浆的门环、被风雨浸润的楹联,都在诉说:真正的文明,是懂得在疾驰的时代里,为灵魂留一处靠岸的渡口。

三河古镇正站在传统与今日的交汇处,它既非凝固的标本,亦非粉饰的布景。或许最好的传承,便是让古桥继续承载今人的脚步,让旧时的逸闻在新故事里生生不息。

若你也想触摸被岁月摩挲得温润的砖墙,听船娘用方言唱碎粼粼波光,不妨挑个微雨清晨来三河。记得带把油纸伞——不是为遮雨,只为走进巷口时,能在雨巷里的意境撞找到丢失的旧梦。这里的每块青石板,都等着为你铺展一卷活着的《清明上河图》。