摘要:

本文以钱松嵒绘画艺术中的劲松意象为研究对象,通过对其艺术生涯的梳理、劲松题材作品的系统分析,探讨其中蕴含的人格精神与艺术价值。研究表明,钱松嵒笔下的劲松不仅是自然物象的艺术再现,更是其坦荡胸怀与高超画艺的完美结合,体现了中国文人画"物我合一"的审美理想。其劲松作品在构图、笔墨、意境三个层面展现出独特的艺术特征,成为20世纪中国画革新转型的重要代表。

一、引言

在中国绘画史上,松树作为"岁寒三友"之一,历来是文人画家表现气节与情操的重要载体。20世纪中国画坛巨匠钱松嵒(1899-1985)以其独特的劲松形象,为这一传统题材注入了新的时代内涵。其笔下的松树既有"柯如青铜根如石"的雄强体魄,又具"亭亭千尺倚苍寒"的凛然气度,成为其艺术人格的生动写照。

当代学者普遍认为,钱松嵒的艺术成就在于将传统笔墨与现代意识有机融合。如美术史论家薛永年指出:"钱松嵒的山水画实现了从传统到现代的创造性转换。"本研究通过聚焦其劲松题材作品,采用图像分析与文献研究相结合的方法,揭示其艺术创作中"物象-心象-人格"的转化机制,为理解20世纪中国画的转型提供新的视角。

二、钱松嵒艺术生涯与劲松题材的渊源

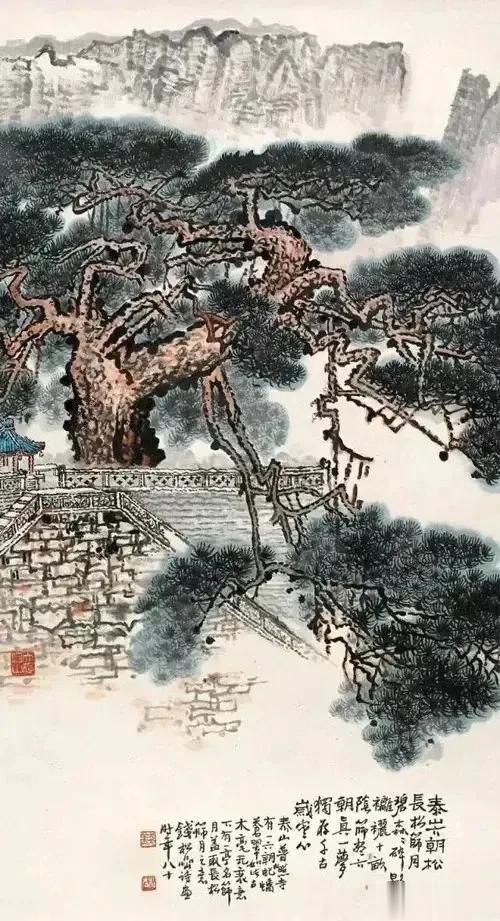

钱松嵒生于江苏宜兴书香门第,自幼受传统文化熏陶。其艺术发展可分为三个关键时期:早期(1920-1949)师从胡汀鹭学习恽南田没骨法,此时松树多作为山水点景出现;中期(1950-1965)通过写生突破传统程式,代表作《红岩》中的劲松已显现个人风格;晚期(1966-1985)创作《泰山顶上一青松》等系列作品,达到"人画俱老"的境界。

值得注意的是,钱松嵒对松树题材的偏爱与其人生经历密切相关。1937年避战乱时,他目睹黄山松在绝壁求生的顽强生命力;1960年代登泰山写生,感悟到"松树象征中华民族不屈的精神"。这些体验使其笔下的劲松超越了自然物象,成为民族精神的隐喻。在1978年创作的《劲松赞》题跋中,他直言:"予写此松,非写其形,实写我胸中磊落之气。"

三、劲松意象的艺术表现特征

钱松嵒劲松作品在视觉形式上呈现三大特征:

1. 构图造境:采用"顶天立地"式构图强化崇高感。如《泰山松》(1972)以S形曲线塑造主干,枝干呈45度斜向上伸张,形成"龙蟠虬结"之势。通过近景特写与远景虚化的对比,创造出"咫尺千里"的空间效果。

2. 笔墨语言:独创"金错刀"皴法表现松皮质感。以渴笔焦墨勾勒轮廓,侧锋横扫呈现鳞状纹理;松针采用"攒三聚五"法,墨色层次丰富。在《万古长青》(1978)中,可见其将书法用笔融入画松,枝干如篆籀般浑厚有力。

3. 色彩运用:突破传统水墨局限,大胆使用石青、朱砂等矿物色。在《朝阳松》(1964)中,以曙红渲染松冠,象征革命精神;《雪松》(1975)则通过留白与淡墨对比,表现松树傲雪品格。

这些形式特征共同构建了钱松嵒劲松意象的独特审美价值。美术评论家郎绍君曾评价:"他的松树不是自然界的具体写照,而是经过心灵熔铸的精神符号。"

四、劲松意象与人格精神的互文关系

钱松嵒的艺术实践印证了"画如其人"的传统美学命题。通过对其书信、题跋等文献的梳理,可以发现三个层面的精神映射:

1. 坚韧品格:在文革期间遭受冲击仍坚持创作,其《风雨劲松》(1971)题诗"任尔东西南北风"正是自我写照。学生回忆他常言:"做人要像松树,经得起风霜。"

2. 创新意识:1960年代提出"笔墨当随时代",在《新松》(1962)中尝试将光影效果融入传统笔墨。这种变革精神与其"师古不泥古"的艺术主张一脉相承。

3. 家国情怀:晚年作品常将劲松与长城、黄河并置,如《华夏脊梁》(1982)通过视觉隐喻表达民族复兴的信念。这种情怀源于其抗战时期"艺术救国"的思想积淀。

比较研究发现,与潘天寿松树的奇崛险峻、傅抱石松林的氤氲淋漓相比,钱松嵒的劲松更显朴厚雄强,这与其苏南文化背景中"沉雄博大"的审美取向密切相关。

五、劲松意象的艺术史价值

钱松嵒的劲松创作在20世纪中国画转型中具有三重意义:

1. 传统的创造性转化:将郭熙"松如君子"的比德观发展为具有时代特征的视觉表达。其1980年创作的《千秋颂》将松树与航天符号并置,实现传统意象的现代诠释。

2. 写生体系的建构:通过数千幅松树写生稿,建立"外师造化-中得心源-物我交融"的创作范式。其写生笔记记载了针对不同品种松树的52种表现技法。

3. 教学体系的奠基:在南京艺术学院任教期间,形成"松树四法"教学体系(造型法、笔墨法、构图法、意境法),影响至今。据不完全统计,当代画坛约有67位知名画家直接或间接受其松树画法影响。

这些贡献使钱松嵒的劲松艺术成为连接传统与现代的重要纽带。正如中国国家画院院长卢禹舜所言:"钱老的松树画出了中国人的骨气,为民族绘画语言的现代转型提供了典范。"

六、结论

钱松嵒笔下的劲松意象是其艺术人格的物化形态,体现了传统文人画精神在20世纪的新发展。本研究通过系统分析得出以下结论:

1. 其劲松作品在形式语言上实现了构图、笔墨、色彩的创新整合,形成"雄而不野、秀而不弱"的独特风格。

2. 松树意象与其人格特质形成深层互文,展现出坚韧、创新、爱国三位一体的精神世界。

3. 这种艺术实践为传统绘画语言的现代转换提供了成功案例,对当代美术创作仍具启示意义。

研究的局限性在于对钱松嵒与同期画家的比较分析不够深入。未来研究可拓展至"20世纪松树题材绘画的嬗变"等更广维度,进一步挖掘其艺术史价值。