武中奇(1907—2006)是中国近现代书法史上一位极具争议的艺术家。他以碑学为根基,融合行草意趣,开创了独树一帜的“武体”,其书法以雄强倔强、气势磅礴的风格著称。然而,其作品也因“格调低”“过于刚硬”等批评而饱受争议。作为江苏书协的长期领导者,武中奇既是传统碑学的继承者,又是书法现代化的探索者。本文将从技法革新、艺术特色、文化内涵及评价争议四个维度,探讨武中奇书法的艺术价值与历史定位。

一、技法革新:碑草融合的“武体”建构

一、技法革新:碑草融合的“武体”建构 武中奇书法最显著的特征在于对碑学与帖学的创造性融合,其“武体”风格的形成既源于对传统的深刻理解,亦得益于个人经历的淬炼。

1. 以碑为本的根基

武中奇早年深受北方碑学影响,尤其以《郑文公碑》《龙门二十品》为宗,强调用笔的“力透纸背”与结构的峻宕雄伟。他吸收魏碑的方折劲健,结合唐楷的严谨法度,形成“刚健质朴”的楷书风格。例如,其楷书作品中常见横画重按如刀刻,竖画挺拔如铁柱,展现出军人特有的刚毅气质。

2. 碑草融合的突破

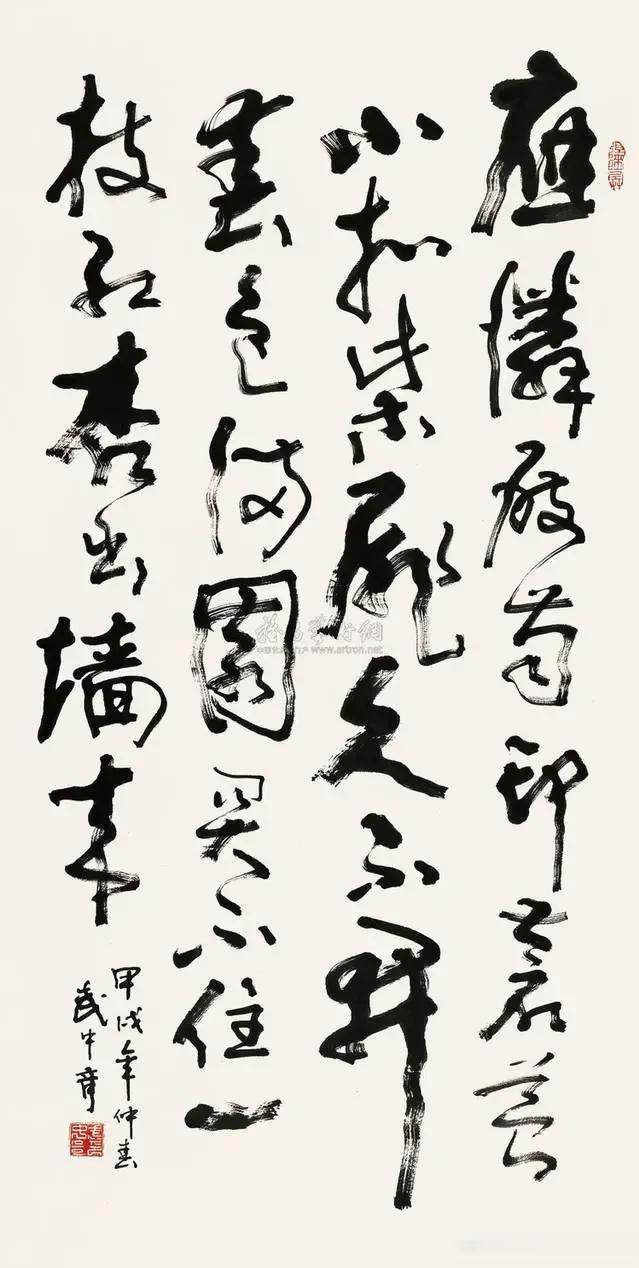

在草书领域,武中奇大胆尝试“以碑入草”,将魏碑的雄浑与行草的流动相结合。其草书线条如“万岁枯藤”,曲折中见筋骨,飞白处显苍茫。代表作《大展宏图》中,笔画粗犷如斧劈,却又通过墨色浓淡的层次变化,营造出“千里阵云”般的空间感。这种“刚中寓柔”的笔法,既不同于传统帖学的秀逸,也异于狂草的恣肆,开创了新的审美范式。

3. 用墨与章法的创新

武中奇善用重墨与湿笔,通过“湿地丝毛”技法(湿纸渲染)增强线条的立体感。在章法上,他打破传统行距的均齐,通过字形的错落与笔画的穿插,形成“密不透风”的视觉效果,如《上林春色图》中,字与字间似断实连,整体如行军布阵般严整。

二、艺术特色:雄强与阴柔的辩证统一武中奇书法的美学张力源于对“雄强”与“阴柔”两种对立风格的调和,这一特色既是其个人气质的投射,亦折射出时代精神的烙印。

1. 雄强倔强的阳刚之气

军旅生涯赋予武中奇书法独特的“战斗性”气质。其作品常以方笔为主,线条如“铁画银钩”,结构如“铜墙铁壁”,展现出“横刀立马”般的豪迈。例如,他为南京明孝陵题写的匾额,字形方正厚重,笔势如千钧压顶,与陵墓的庄严肃穆相得益彰。这种风格不仅是对碑学传统的继承,更是对革命年代“刚健有为”精神的呼应。

2. 江南文化的阴柔浸润

晚年定居南京后,武中奇吸收了江南文化的灵秀之气。其小楷与行草作品中,线条逐渐融入圆转与飘逸,墨色层次也更趋丰富。如《江南春色》一作,虽以碑骨为基,但通过淡墨渲染与疏朗布局,呈现出“雨润烟浓”的江南意趣。这种“北骨南韵”的结合,使其作品兼具雄浑与婉约的双重美感。

3. 动静相生的节奏美学

武中奇擅于通过笔速的变化制造节奏感:起笔如雷霆骤发,行笔似江流奔涌,收笔则若断还连。例如草书《功名富贵》中,字形的欹侧与笔画的疾涩交替,形成“金戈铁马”与“小桥流水”并存的视觉韵律,暗合道家“刚柔相济”的哲学。

三、文化内涵:时代精神与个人命运的交响

三、文化内涵:时代精神与个人命运的交响 武中奇的书法不仅是艺术表达,更是20世纪中国社会变革的缩影,其作品承载着革命理想与传统文脉的双重使命。

1. 革命叙事的笔墨转化

作为抗战时期的军事将领,武中奇将革命豪情注入书法。其作品常以“大展宏图”“功名富贵”等宏大题材为题,笔法如行军布阵,字势如冲锋陷阵。这种“以书言志”的取向,与徐悲鸿“愚公移山”的绘画精神一脉相承,成为“艺术为政治服务”的典型。

2. 传统文脉的现代突围

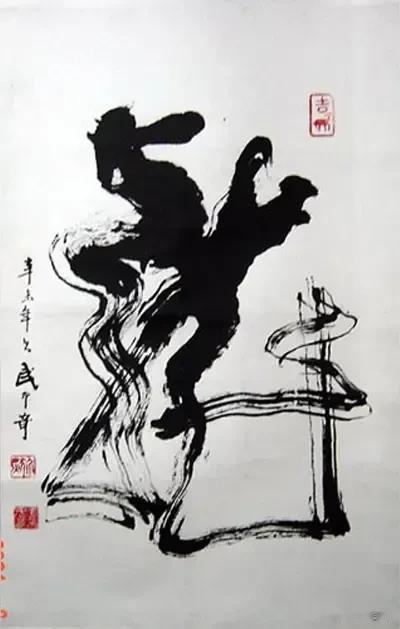

在“碑帖之争”的背景下,武中奇选择了一条折中之路:既拒绝帖学的柔媚,又规避碑学的僵化。他通过“碑草融合”探索传统书法的现代化路径,其作品被西方评论家视为“东方表现主义”的尝试。例如,《泼墨山水》系列中,他将书法的线条张力转化为抽象构图,与同时期赵无极的油画形成跨媒介对话。

3. 地域文化的身份认同

武中奇虽为山东人,却长期主导江苏书坛。其书法中的“南北融合”不仅是技法选择,更是文化身份的建构。他以北方碑学的雄强重塑江南书风,又以江南的灵秀中和北派的粗犷,形成“刚而不野、秀而不弱”的独特气质,成为江苏地域文化的一张名片。

四、评价争议:技艺至上与美学局限尽管成就斐然,武中奇书法始终面临“重技轻道”“格调不高”的批评,这些争议揭示了其艺术的内在矛盾。

1. “工匠气”与“书卷气”的失衡

武中奇书法以技法精湛著称,但部分作品因过度追求形式冲击力而缺乏文人画的“意趣”。例如,其草书虽气势磅礴,却少见诗词题跋,画面缺乏“画外之音”,被批评为“有骨无韵”。

2. 时代局限与审美疲劳

武中奇的“雄强”风格在革命年代备受推崇,但在和平时期则显“过时”。其作品中的战斗性与集体主义叙事,与当代个体化审美趋势存在隔阂,导致年轻一代对其接受度有限。

3. “武体”的传承困境

“武体”书法因对个人天赋与经历的高度依赖,难以被系统传承。其弟子多模仿其形而未得其神,致使“武体”逐渐沦为地域性书风,未能形成全国性影响。

结论

结论 武中奇的书法艺术是20世纪中国社会变革与艺术转型的独特见证。他以碑学为根、以时代为魂,开创了“雄强倔强”的“武体”风格,为中国书法的现代化提供了重要路径。然而,其对技法的过度执着、对文人传统的疏离及时代语境的变迁,也限制了其艺术的历史高度。武中奇的个案启示我们:书法的价值不仅在于形式的创新,更在于文化精神的传承与超越。其成就与争议,共同构成了一幅充满张力的艺术图景,为当代书法的发展提供了深刻的反思维度。