艺术史的本质是一部突破与创新的历史。从文艺复兴时期达·芬奇对解剖学的探索,到印象派打破学院派的光影规则,再到毕加索解构传统透视的立体主义,艺术大师们的共性在于“拒绝重复他人,创造不可替代的价值”。在当代艺术创作中,这一法则更为凸显——唯有避开常规技法与思维定式,通过个性化语言构建独特的美学体系,才能在艺术竞争中“一招制胜”。

本文将从艺术理论、实践方法论与经典案例分析三方面,探讨绘画创作中实现个性化突围的路径。

一、艺术个性的价值:从模仿到创造的质变

一、艺术个性的价值:从模仿到创造的质变1.1 个性缺失:艺术同质化的危机

当代艺术教育中,“技法优先”的培养模式导致大量作品陷入程式化困境。例如,传统素描教学中对明暗关系的标准化训练,使许多作品呈现出“千人一面”的僵硬感;水墨画领域对“四王”风格的过度模仿,亦让作品丧失生命。

齐白石曾批判:“学我者生,似我者死”,强调艺术的核心在于“破茧成蝶”的独创性。

1.2 个性觉醒:艺术家的精神标识

真正具有价值的艺术作品,必然承载着创作者独特的生命体验与哲学思考。荷兰画家梵高以扭曲的笔触与炽烈的色彩,将内心情感外化为《星月夜》中的漩涡状星空;中国画家朱耷(八大山人)则以“白眼向天”的禽鸟形象,隐喻遗民文人的孤傲气节。这些作品的成功,本质上源于艺术家对自我精神世界的极致表达。

1.3 市场逻辑下的个性稀缺性

在艺术品市场中,具有鲜明个人风格的作品往往具备更高的收藏价值。2024年苏富比拍卖会上,日本艺术家草间弥生的《无限网》系列以1.2亿美元成交,其标志性的波点符号已成为全球公认的艺术IP。这一案例印证了“风格即价值”的市场规律——当艺术家的个性符号形成辨识度,作品便升华为文化资产。

二、方法论突破:构建个性化创作的四大路径2.1 解构传统:从“技法的奴隶”到“规则的重构者”

传统技法的学习是艺术启蒙的必经之路,但突破规则才是创新的起点。

案例1:法国艺术家杜尚将小便池命名为《泉》并送入美术馆,以现成品艺术颠覆传统雕塑。

案例2:中国画家吴冠中提出“笔墨等于零”,主张打破传统水墨的程式化笔墨,转而以点、线、面的抽象构成表现江南水乡的意境。

实践启示:创作者需在掌握基础技法后,主动挑战“不可违背”的教条。例如,可尝试将油画厚涂技法应用于水墨创作,或以数码喷绘替代手工勾线,探索媒介融合的可能性。

2.2 跨界融合:多元文化基因的嫁接实验

艺术风格的独创性常源于不同领域元素的碰撞。

生物学+绘画:达利从DNA双螺旋结构中获取灵感,创作出《记忆的永恒》中软塌的时钟。

科技+艺术:teamLab团队将编程技术与传统浮世绘结合,打造沉浸式数字艺术展。

方法论工具:建立“跨界思维矩阵”,定期从哲学、科技、民俗等非艺术领域汲取养分。例如,将量子力学中的“叠加态”概念转化为画面中的虚实交织,或以民间剪纸的镂空语言重构肖像画的空间层次。

2.3 情感外化:从“客观再现”到“主观再造”

个性化创作的本质是将外部世界转化为内心图景。

实践步骤:

1. 感知强化:如莫奈在创作《睡莲》时,每日清晨观察池塘光色变化,最终放弃细节刻画,以色彩笔触捕捉瞬间印象。

2. 情感编码:德国表现主义画家蒙克在《呐喊》中,将焦虑情绪转化为扭曲的人物造型与血红色天空。

3. 符号提炼:中国当代艺术家岳敏君通过重复的“大笑人”形象,构建嘲讽当代社会的视觉隐喻。

技术要点:采用“非常规视角+超现实组合”,例如以仰视角度描绘微观昆虫,或将城市废墟与热带雨林并置于同一画面,制造认知冲突。

2.4 缺陷转化:将“短板”升华为“标志”

艺术史上的许多经典风格,恰恰源于创作者对自身缺陷的创造性转化。

案例1:日本书法家井上有一因贫困无力购买宣纸,转而用报纸和木板创作,其粗犷的“少字数派”书法反而成为战后日本现代艺术的代表。

案例2:西班牙画家塔皮埃斯因肺结核长期卧床,却在病中发明了混合沙土、麻布的“物质绘画”技法。

行动策略:建立“缺陷清单”,分析工具限制、技法短板或文化隔阂中的潜在价值。例如,若对透视掌握不佳,可刻意采用平面化构图,形成装饰性风格;若色彩感知较弱,则可专攻黑白灰的层次表现。

三、经典案例解码:个性化突围的实战启示3.1 齐白石的“衰年变法”:民间趣味与文人传统的融合

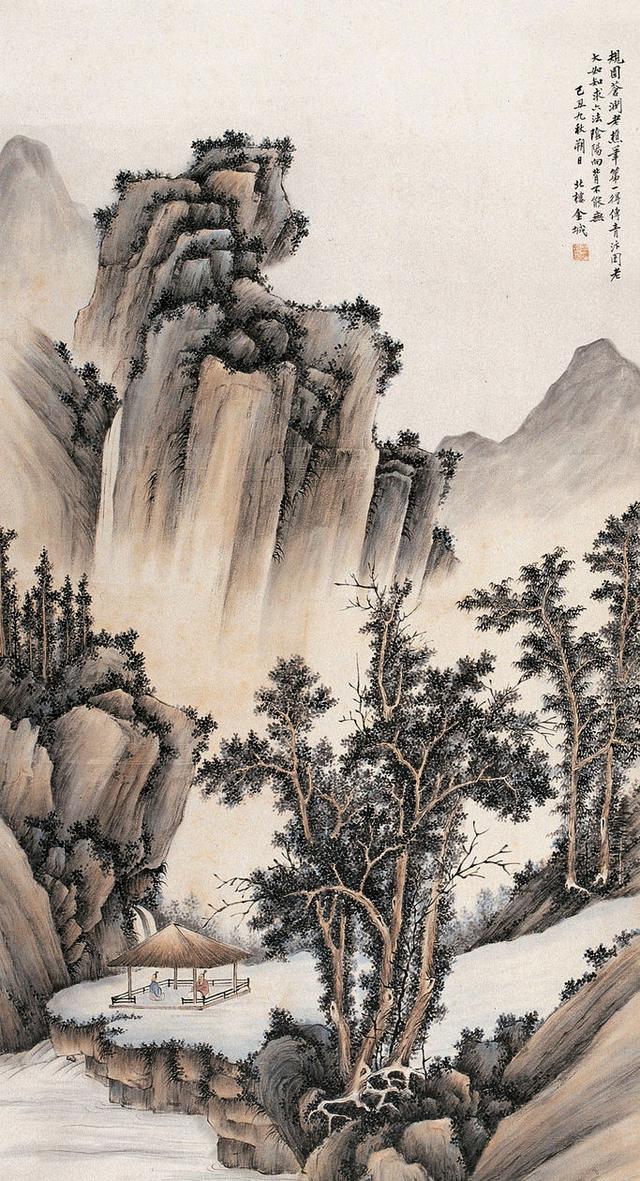

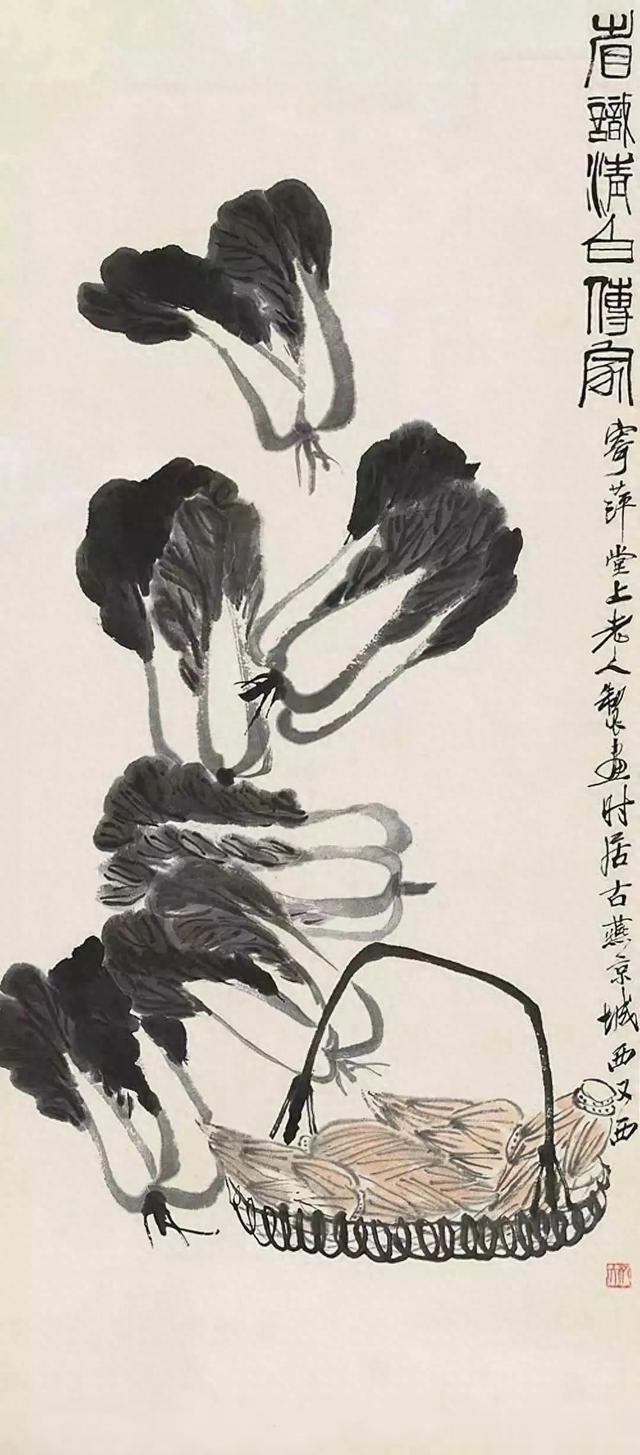

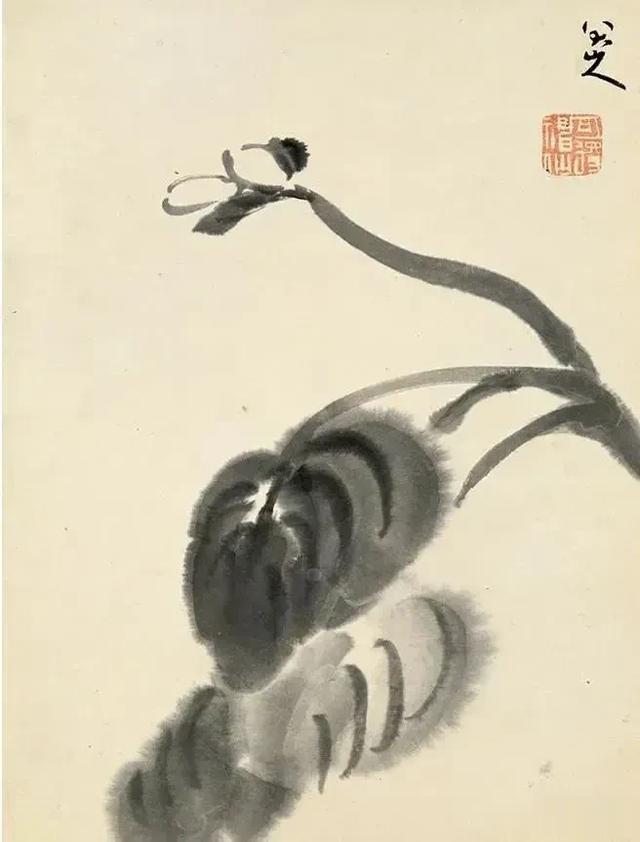

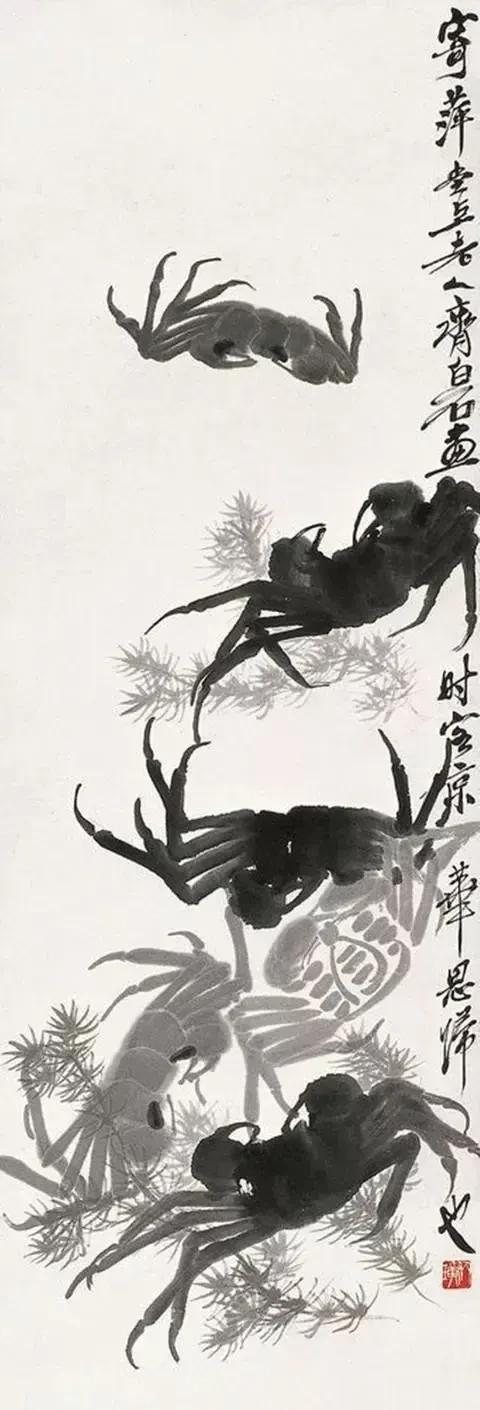

57岁的齐白石受陈师曾启发,毅然放弃工笔草虫的成熟画风,转而吸收吴昌硕的金石笔法,并融入木匠生涯的民间视角。其代表作《柴耙图》以篆书笔法勾勒农具,题跋“以农器谱传吾子孙”将乡土器物升华为文化符号,开创“雅俗共赏”的新文人画范式。市场印证:2025年北京保利春拍中,齐白石《山水十二屏》以12.8亿元刷新纪录,验证个性化创新的长期价值。

3.2 草间弥生的“波点哲学”:精神困境的视觉转译

草间弥生自幼患有神经性视听障碍,其眼中世界常被幻觉性波点覆盖。她将这一缺陷转化为创作主题,通过无限延伸的波点与网状结构,表达对自我消融的恐惧与渴望。这种高度个人化的视觉语言,使其作品在当代艺术中独树一帜。据统计,全球至少有89个城市举办过草间弥生特展,证明“痛苦叙事”亦可转化为普世共鸣。

3.3 徐冰的“英文书法”:文化冲突中的符号再造

徐冰在《天书》系列中,将汉字笔画拆解重组为伪文字,质疑语言系统的权威性;而在《英文方块字》中,他用汉字结构书写英文单词,创造跨文化理解的桥梁。这种“破坏-重建”的策略,使其作品成为全球化语境下的文化身份隐喻。学术评价:哈佛大学艺术史教授巫鸿称其为“用传统智慧解决现代问题的典范”。

四、争议与反思:个性化创作的边界与伦理

4.1 个性与审美的冲突:如何平衡自我表达与观众接受?

争议案例:英国艺术家赫斯特的甲醛鲨鱼装置《生者对死者无动于衷》,被批评为“哗众取宠的资本游戏”;

解决路径:建立“三层验证体系”——个人情感真实度、文化语境契合度、技术完成度,避免为创新而创新。

4.2 数字时代的个性危机:AI绘画冲击下的应对策略

2024年,Stable Diffusion等AI工具已能生成高度风格化的绘画作品,导致许多商业插画师失业。艺术家的核心优势在于:将个体经验转化为不可复制的叙事。例如,中国画家邱志杰在《南京长江大桥计划》中,通过实地调研、历史文献与装置艺术的结合,构建机器无法替代的在地性表达。

结语

结语艺术创作的本质是一场“与平庸的战争”。无论是齐白石将斧头转化为画笔的民间智慧,还是草间弥生用波点对抗精神困境的勇气,都印证了一个真理:唯有将生命体验淬炼为独一无二的美学符号,才能在艺术史长河中刻下自己的坐标。未来的创作者,需要在技术狂飙中坚守人文精神,在文化碰撞中激活传统基因,最终实现“人画合一”的至高境界。