世人皆知红军长征的艰辛,却鲜有人知道那些主动选择留守苏区的领导们的命运。1934年10月,中央红军开始战略大转移之际,有这样一群领导干部,他们并没有随大部队北上,而是毅然决然地留在了苏区。他们中有许多是毛主席的得力干将,也有一些是早期革命的元老。面对国民党军队的疯狂"清剿",这些留守的领导们是如何与敌周旋的?

一、苏区危局

一、苏区危局1933年秋,蒋介石调集50余万大军,在德国军事顾问的指导下,对中央苏区发动了第五次"围剿"。这次围剿与以往不同,敌军采取了新的战术:"步步为营"。

在赣州城内的国民党指挥部,蒋介石正在主持军事会议。他指着沙盘说:"这次一定要采取稳扎稳打的方针,修筑碉堡工事,逐步推进。"随即下令在赣南、闽西一带构筑了3000多个碉堡,形成了一道道包围圈,企图把红军"钉死"在苏区。

此时的中央苏区内部,也面临着严峻的挑战。1933年1月召开的中共五届四中全会后,王明"左"倾教条主义错误在党内占据了统治地位。博古、李德等人否定了毛泽东等人总结出的游击战争经验,盲目主张与敌人"针锋相对"。

1934年初的一天,在瑞金叶坪的一间会议室内,几位红军高级将领正在激烈争论。有人提出要改变战术,采取运动战,但这个建议很快被否决了。博古拍着桌子说:"敌人来了就打,难道还能退吗?"

这种僵化的战术导致红军损失惨重。仅在1934年的上半年,中央苏区就失守了赣州、南雄等重要城市。更为严重的是,敌军的包围圈正在不断缩小,红军的活动空间越来越小。

1934年7月的一个夜晚,在瑞金中华苏维埃共和国临时中央政府大礼堂内,一场紧急会议正在进行。与会者们神情凝重,因为他们面临着一个重大抉择:是继续坚守还是战略转移?

会议上,周恩来拿出一份详细的军事地图,指着上面密密麻麻的红点说:"同志们,这些都是敌人的碉堡。现在我们被包围得像铁桶一样,必须打破这个包围圈。"

就在这时,一位同志递来一份情报:敌军已经占领了江西省三分之二的地区,福建境内的形势也岌岌可危。形势的紧迫性让中央不得不作出战略转移的决定。

1934年8月,中共中央政治局在瑞金召开会议,正式决定主力红军实施战略转移。但是一个严峻的问题随即摆在了所有人面前:谁来掩护主力红军突围?谁来保护这片用鲜血换来的革命根据地?

在中央苏区各地,战士们开始积极准备转移。有的在销毁文件,有的在转移物资,有的在帮助伤病员隐蔽。而另一边,敌军的包围圈却越来越紧,炮火声时常在远处响起。

就在这个危急时刻,一些领导同志主动请缨留守。"让我们留下来吧,"项英同志说,"我们熟悉这里的地形,能够更好地组织游击战争。"这个请求得到了中央的同意。

二、留守领导层的组成

二、留守领导层的组成1934年10月,在中央红军主力转移前夕,一个重要的会议在瑞金叶坪的一间简陋房屋内召开。当时的与会者们正在讨论一份名单,这份名单上记录着十位将留守苏区的重要领导人。

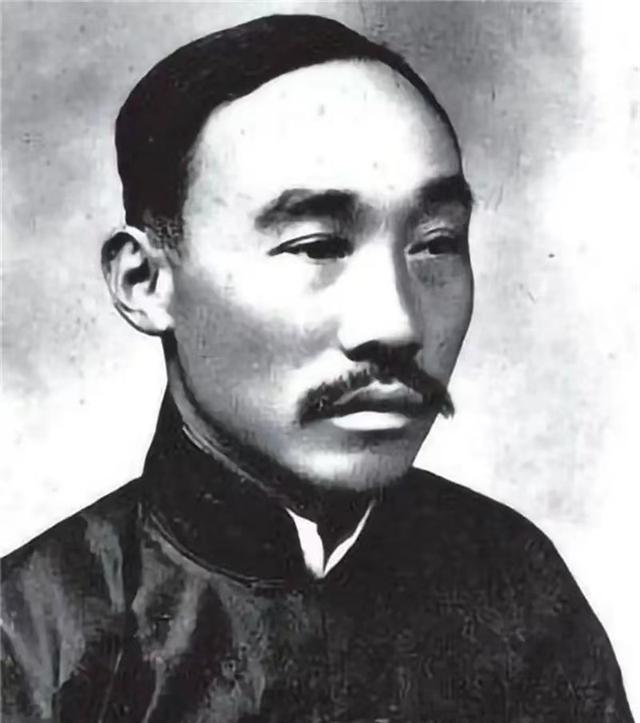

项英、陈毅、张鼎丞、李白芳、肖克、詹谦吾、谭震林、刘英、陈铁军、周士第,这十个名字被郑重写在了一张泛黄的纸上。他们将担负起艰巨的留守任务,为主力红军的战略转移争取宝贵时间。

这些留守的领导成员中,项英担任中共苏区中央分局书记,陈毅任军事指挥,张鼎丞负责地方工作。每个人都有明确的分工:有的负责组织游击队,有的负责联络地下工作,有的则专门负责情报传递。

在一次秘密会议上,项英拿出一张详细的地图,指着上面标注的几个关键点说:"我们要把力量分散到这些地方,建立地下交通网络。"随后,他们将整个苏区划分为若干个区域,每个领导负责一片区域的工作。

这些留守的领导人大多与毛主席有着深厚的革命情谊。1927年秋收起义时期,陈毅就追随毛主席参加革命,并在井冈山时期就表现出了出色的军事才能。项英则是在江西期间加入革命队伍,曾与毛主席共同探讨过游击战术。

一天傍晚,在一个隐蔽的山洞里,陈毅正在与几位同志商议工作。"我们要把游击队打造成一支能打能藏的队伍,"他指着洞外的群山说,"这些山峰就是我们最好的依托。"

留守的领导们深知自己肩负的使命有多么重要。张鼎丞在一次会议上说:"我们不仅要保护好这片根据地,更要为将来红军的胜利返回创造条件。"于是,他们开始在各地建立秘密据点,组织地下工作网络。

每位领导都有自己的特长。周士第精通军事,善于组织突击战;谭震林对群众工作有丰富经验;刘英则擅长情报工作。他们各自发挥所长,互相配合,形成了一个完整的指挥体系。

在一个雨夜,肖克带着一支小分队穿越敌人的封锁线。他们要去联络分散在各地的游击队。途中,他们遇到了敌人的岗哨,但凭借着对地形的熟悉,成功避开了敌人的搜查。

这支留守领导团队中,陈铁军负责武器弹药的筹措。他带领工人们在深山里建立了几个小型兵工厂,专门为游击队修理武器、制作手榴弹。詹谦吾则负责医疗救护工作,在各个区域建立起了秘密医疗点。

李白芳作为中共闽西特委书记,经常深入基层了解情况。有一次,他冒着大雨走了三天山路,就为了去解决一个地方支部的问题。正是这种深入实际的工作作风,使得留守力量能够持续发展。

到了1935年初,这支留守领导团队已经建立起了一个较为完整的地下组织体系。他们将力量分散到各个山区,采取游击战术与敌周旋。虽然面临着重重困难,但他们始终坚持着革命的信念。

三、艰苦的游击战争1935年春,赣南山区的雨季来临,浓重的山雾为游击战争提供了天然的掩护。项英召集留守干部在大余县的一处山洞开会,研究如何应对敌人日益加紧的"清剿"。

"敌人在各个要道设置了碉堡,我们必须改变战术。"项英在油灯下展开一张手绘地图,指着上面标注的敌军据点说。会议决定将游击队分成若干小组,采取"打了就走,散了又聚"的战术。

项英身患严重的夜盲症,每到夜晚行动时都异常困难。一次转移途中,他不得不由两名战士搀扶着在崎岖的山路上前进。但即便如此,他仍坚持带领部队转战于崇山峻岭之间。在一次突围战斗中,项英差点被敌人发现,幸亏向导及时带他钻进了一个隐蔽的山洞。

陈毅则在梅岭地区开创了独特的游击战术。他让游击队员们穿上老百姓的衣服,白天装作农民耕种,夜晚则对敌人发起突袭。在一次行动中,陈毅带领的小分队伪装成赶集的农民,成功潜入敌人控制的集市,打探到重要情报。

1935年夏天,敌人在赣南地区修建了更多的碉堡,企图把游击队"赶尽杀绝"。面对这种情况,游击队开始采用"地道战"战术。在梅县的一个村庄,游击队员们挖掘了一条长达数百米的地下通道,将其与民房地窖相连,形成了一个隐蔽的地下网络。

有一次,一支敌军分队正在搜山,游击队借助这些地道,神出鬼没地袭击敌人。敌军搜查了整整三天,却连游击队的影子都没找到。后来才知道,游击队就藏在他们脚下的地道里。

为了解决给养问题,游击队发明了"游击农场"。他们在偏僻的山谷中开垦荒地种植粮食,采用"村落—山寨"相结合的方式,既能获得补给,又可以转移隐蔽。陈毅在一次检查时说:"这些农场就是我们的'生命线'。"

游击队还创造了许多独特的战术。比如"麻雀战",即利用地形优势,三五成群地骚扰敌人;"地雷战",在敌人必经之路埋设简易地雷;"疲劳战",采取声东击西的方式,让敌人疲于奔命。

1936年初,国民党军队在赣南投入了更多兵力,妄图一举剿灭游击队。在一次遭遇战中,游击队面对十倍于己的敌人。陈毅当机立断,命令部队分散突围,约定三天后在指定地点集合。结果全队安全脱险,还缴获了一批武器弹药。

为了提高战斗力,游击队建立了简易的训练场。在深山老林中,他们用树枝搭建靶场,用石头代替手榴弹进行投掷练习。一名老游击队员后来回忆说:"那时候条件虽然艰苦,但大家的战斗意志却很强。"

游击战的艰苦超出了想象。有时候连续几天吃不上一顿热饭,只能靠野菜和树皮充饥。项英在一次转移时曾说:"我们现在过的是游击生活,要把住处当旅店,把森林当祖国。"这句话生动地描述了当时游击队的真实处境。

四、隐秘的地下工作1935年深秋,赣南山区的一个小村庄里,一位挑着竹篮卖咸鱼的小贩正在村间穿行。看似普通的咸鱼下面,藏着一封重要的情报。这就是当时地下党建立的"鱼籍"交通网的一个缩影。

为了建立稳固的地下工作网络,留守人员想出了许多巧妙的办法。他们利用当地的商贩、走街串巷的手艺人,甚至是挑担的老农,建立起了一条条秘密的交通线。一位老党员后来回忆说:"那时候,连放牛的孩子都可能是我们的交通员。"

在梅县一带,地下党组织创造了"分片包干"的工作方法。他们将整个地区划分成若干个小块,每个党支部负责一片区域的工作。通过这种方式,即使某个支部遭到破坏,其他支部仍能继续工作。

一个典型的例子发生在1935年冬天。当时,敌人破获了一个地下党支部,但由于组织实行分片管理,相邻区域的工作并未受到影响。很快,这个被破坏的支部又在其他同志的帮助下重建起来。

地下工作最重要的就是发展组织。在一个叫做大余的山村里,地下党员以"识字班"为掩护,秘密发展新党员。他们白天教村民们认字,晚上则进行革命理论学习。通过这种方式,地下党的力量得到了不断壮大。

为了保证通讯联络的安全,地下党发明了多种密码。比如用"天气好"表示安全,用"下雨了"表示有危险。他们还创造了一套独特的暗号,利用晾衣服的方式传递信息:白衣服表示安全,红衣服表示有敌人。

在建立地下组织的同时,留守干部们也十分注重发展群众工作。他们派人打入敌人控制的区域,在工厂、农村发展地下组织。一位老工人回忆说:"那时候,我们工厂里就有地下党员,他们白天干活,晚上开展秘密工作。"

地下党还建立了隐蔽的联络点。在赣南的一个茶馆里,看似普通的茶客中,有人是负责传递情报的交通员。他们约定好暗号,利用点茶、续水的机会传递信息。这个茶馆一直安全运转了两年多,直到战争结束。

为了保护文件和重要物资,地下党在各地建立了秘密的物资储藏点。在兴国县的一个祠堂里,地下党利用祭祀用的香炉暗格藏放重要文件。当地人都以为这是普通的祭祀用具,却不知道它还肩负着特殊的使命。

随着斗争的深入,地下工作的方式也在不断创新。有的同志装扮成算命先生,借着给人算命的机会传递情报;有的则假扮成货郎,挑着货担走村串户,实际上是在联络各地的地下组织。

地下党还在敌占区建立了情报网。通过发展一些在敌人机关工作的同情者,及时掌握敌人的动向。1936年初,就是通过这样的情报网,得知了敌人准备在赣南发动新一轮"清剿"的消息,使游击队及时转移,避免了损失。

五、最终的命运1936年深秋的一个雨夜,在赣南山区的一处隐蔽山洞里,项英正在召开最后一次会议。此时的留守力量已经遭受重创,十位领导成员中已有多人牺牲。

李白芳在一次突围中遭遇敌人伏击,他带领一个小分队掩护大部队转移。当时敌人的子弹像雨点一样袭来,李白芳中弹倒下,临终前仍在喊:"同志们快走!"詹谦吾则在一次为伤员治疗时被敌人发现,他毅然选择留下来掩护伤员撤离。

张鼎丞的牺牲更为悲壮。1936年冬,他正在一个村庄组织群众工作,突然遭到叛徒出卖。面对包围而来的敌人,张鼎丞带领几名警卫员且战且退,最终在一处山崖前弹尽粮绝,高呼着"革命必胜"的口号,英勇就义。

陈铁军和刘英在一次转移中遭遇敌人的重兵搜山。当时敌人采取了分批包围的战术,妄图将游击队一网打尽。两人带领部队奋力突围,但最终因寡不敌众,在掩护战友撤离时壮烈牺牲。

1937年春,周士第在组织一次夜间突袭时,遭到敌人的伏击。当时敌人在必经之路上布下了重兵,周士第带领突击队强行突破,虽然完成了战斗任务,但自己却永远留在了那个战场上。

谭震林和肖克在不同的战斗中相继牺牲。一位是在掩护群众转移时中弹,另一位则是在执行特殊任务时被敌人包围。他们都选择了最后一颗子弹留给自己,不愿落入敌手。

在这些留守领导中,最终只有陈毅一人活到了抗日战争时期。1937年底,当他得知红军长征胜利到达陕北的消息时,已经是在新四军的战场上了。后来陈毅回忆起这段历史时说:"那是一段最艰难的岁月,但也是最宝贵的经验。"

1938年,当新四军组建时,陈毅被任命为新四军第一支队司令员。他把在赣南游击战争中积累的经验,成功地运用到了抗日战争中。而那些牺牲的同志们,他们的事迹则化作了一个个催人奋进的故事。

多年后,在江西赣南的革命烈士陵园里,竖立起了一块块纪念碑,上面镌刻着这些留守领导们的名字。每到清明时节,当地群众都会自发前来扫墓,缅怀这些为革命献出生命的英雄。

在中央苏区革命历史纪念馆里,至今仍保存着一些珍贵的历史物件:项英用过的望远镜、李白芳的笔记本、张鼎丞最后写下的家书,还有那份记录着十位留守领导名字的泛黄文件。这些无声的见证,讲述着那段峥嵘岁月。