齐桓公霸业初成的时候,刚好也是华夏文明最危险的时候。因为狼来了。这里说的狼,也就是被称作蛮、夷、戎、狄的华夏周边少数民族,这些民族其实与华夏同源,他们之所以被如此称呼,不是因为血统和DNA,而是生活文化方式。只有坚定的遵从周礼周文化,才是华夏正统。所以所谓华夏,与其说是种族范畴,毋宁说是文化范畴,从古至今,凡归附中国的蛮夷,都可以加入华夏,而中华文明之扩张,也向来不主张武力征服,而主张以夏化夷,实际上就是文化输出。其实“华”的本意,就是木本植物开的花,引申出来就是指美丽的服饰,高雅的文章与灿烂的文化,我们民族文化自信的根源,即在于此。

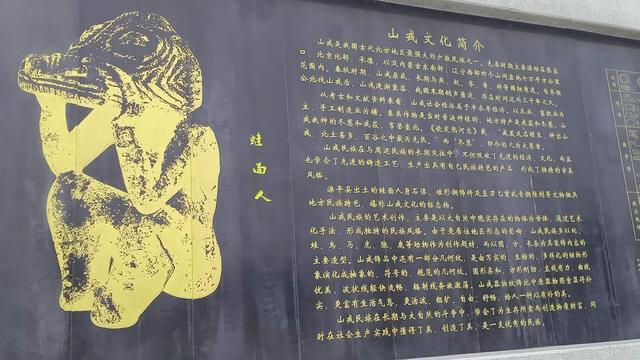

然而,在两周之交,华夏遭受重创,蛮夷乃沮向化之心,并乘着春秋乱世政局动荡,屡次侵入中原,严重威胁了华夏民族的安全。当初西周覆灭,就是西北犬戎民族作祟;后来,犬戎暂时被秦国压制住了,北方另外一支山戎人又崛起了。考古学家认为,山戎的祖先就是被称为夏家店文化(注1)的老哈河、西辽河流域及燕山一带的上古人群,其文化遗存分为上下两层,下层为公元前2000年~公元前1500年,上层为公元前1000年~公元前300年。夏家店文化虽地处偏远,但其生产技术水平(特别是下层文化)足以与同时代中原地区最发达的文化相媲美,甚至在某些地方比中原更加先进。金景芳、苏秉琦、潘其风、郭大顺等考古学家甚至认为,夏家店下层文化很可能就是先商遗存(注2),最终他们入主中原,建立了商朝,而他们留在西辽河流域的部众(夏家店上层文化)则在公元前八世纪(春秋初期)南迁至燕山地带,与当地混合经济人群(魏营子文化)相融合,最终形成了山戎(即古籍所称“燕亳邦”)。

由此可见,山戎并非是完全的野蛮人,而是一个在燕山两麓已建国上千年的古老方国。考古发现其本地青铜铸造业非常发达,其墓葬随葬各类青铜器亦相当之多,这些青铜器既有南方的中原青铜礼器,也有具北方草原特色的青铜武器。研究还发现,山戎文化社会经济的一大重要基础就是通过种种关系自南方邦国得到的资源,据靳枫毅、王继红的研究,山戎对中原文物之吸收包含青铜兵器、货币、青铜礼器、漆器、丝织品、铜车马配件、陶器等,其方式有直接获得也有本地模仿制造(注3)。这些从南方获得的资源,便成为其社会地位的标志物,而经层层赐予以稳固部族内各级武士贵族之地位与阶序,其表现是:愈大型的墓葬其随葬品中燕国或其他中原器物愈多。

然而,山戎人毕竟距离中原太远,且随着公元前2000年至前1000年前后的气候干冷化,当地农业经济越来越衰微,对草食动物畜牧经济则越来越倚重,同时也越来越不定居,表现在考古上,其房屋和居址都十分少,陶器也少,且制作粗糙,农作工具基本不见。墓葬中的殉牲有牛、马、羊、狗,猪非常少见(注4)。另外,男子随葬品中的武器与马具不仅多且制作精致,显示其武装化倾向相当之强烈与普遍。

总之,山戎文化比犬戎先进,实力比犬戎强大,武力比犬戎凶悍,对华夏文明的威胁也更大,诸夏中位置靠北的燕、邢、曹、齐、鲁等国均深受其苦,却又都拿他们没什么好办法。可以说,山戎就是悬在诸夏头上的一柄利剑,不把它连根拔去,不仅天下永远得不到安宁,恐怕就连华夏文明,都有可能因此而断绝。

这不是危言耸听,世界四大古文明,除了中国,其他三个都灭亡了,且都亡于比他们更落后的文明,且都亡于公元前——正相当于中国的春秋战国时代。显然,那是一个全球性的城邦文明毁灭时代,但中华文明却逃过了一劫,这到底是为什么?而又到底是谁拯救了它呢?

按道理,这时候应该是华夏共主周天子勇敢站出来,率领诸侯驱逐外虏,保卫家园。但我们知道,当时的周王室已经相当疲弱,他没有能力办成这件大事儿。所以理所当然,历史选择了天下首任霸主齐桓公,代替周天子完成这项历史使命。

面对历史的选择,齐桓公毫无惧色的站了出来,仰天长啸,振臂高呼,他决定远征千里,独入险境,力驱群狼,为诸夏除此大患,将“中国不绝若线”的危局彻底扭转。这,也就是他称霸天下大战略的另外一半,攘夷!

在坚定的民族主义者齐桓公看来,诸夏之间交相攻伐,说到底还只是“兄弟之间的事”,《诗》云:“兄弟阋于墙,而外御其侮。”一家人再怎么闹腾,也不过床头打架床尾和而已。但异族侵我中原,这却是诸侯们共同的大敌,大家必须团结起来同御外虏才对。

整个春秋时代,齐桓公所提出的“尊王攘夷“就是它的主旋律,如果有哪一天这四个字变得不合时宜了,那么就表示春秋已经进入了战国。

齐桓公二十二年(公元前664年),山戎大举侵入燕国,燕国国君燕庄公抵挡不住,赶紧向齐桓公哭诉求救。

燕国的先祖燕召公奭,与齐国的先祖太公尚,鲁国的先祖周公旦,都是辅佐周王室灭商的重臣,拥有深厚的传统友谊(注5)。燕国早期都城琉璃河遗址(位于今北京房山)出土的太保罍盖铭文,就记录了当时周王授民六族给燕侯克(注6),一同前去接受土地人民。这六族中,据学者考证,有殷商遗民以及周人的西北盟友如羌方、马方等部族。可见燕国人,乃正宗的华夏。琉璃河遗址的贵族墓地分为殷人与周人两个区,亦证实了这一点。

只是,由于燕国太过偏远,交通不便,又被山戎环绕阻隔道路,所以与中原各国很多年音讯不通了,但燕国毕竟是华夏血脉、周室宗亲,于情于理于义,齐桓公都必须前去救援。

这里还要解释一下,河北平原现在虽是通途,但在上古时代,因这里地势低洼,黄河频繁改道,到处漫流,四溢成泽,导致这片区域形成了千里黄泛区,除了西侧边缘从北到南建有燕、邢、卫三国外,其他地方都交通艰难,人迹罕至(注7)。直到战国中期以后,随着冶铸技术与治河水平的提高,人们在黄河两岸“修利堤防,导达沟渎”(《礼记·月令第六》),“排水泽而居之”(《汉书·沟洫志》),这才让这片平原迅速发展起来,成为著名的农业区(黄河淤泥使这里土地尤为肥沃)与商业中心。战国晚期,齐赵魏燕四国对这里争夺的相当厉害。济西河间之地,在几十年间数易其手,便可见一斑。

总之,仗义救燕,这是一条正道,也是一条畏途,齐桓公虽然必须去,但如果其他国家不愿去,齐桓公也不勉强。

果然,其他国家都诸多借口,不愿前往,齐桓公乃单独率军远征,起而以捍卫华夏之第一壮举。

正如鲁人所言:“师行数千里,入蛮夷之地,必不反矣。”齐桓公此去伐戎,内无因国,外无从诸侯,而越千里之险北伐山戎,其实凶多吉少,然而,他还是必须得去。

霸主不是那么好当的,他必须大义凛然,不畏艰险,带好头,领好路,这样才能成为诸侯表率。

齐军在第二年的春天出发了,大军共“良车三百乘,教卒万人”,浩浩荡荡,一路向北,历经险阻,终于来到燕国都城临易(即今天河北雄县,由于山戎入侵,燕国在三十多年前从蓟城南迁至此)。面对齐桓公的强力战车部队,山戎难以抵挡,他们纷纷退却,逃回北方燕山山区,借助有利地形,再与齐军周旋。

现在怎么办,至此而返么?也许这是一个最好的选择,但齐桓公不这么认为,山戎一触即逃,实力并未受损,恐怕齐军一走,他们又会卷土重来,到时候燕国又危险了。再说了,这么远来一趟不容易,不能浅尝辄止,必须一劳永逸。

于是,齐桓公断然决定,继续北征,把山戎彻底打趴下,为燕国永除大患。

燕庄公感动得眼泪都快流下来了,他终于明白了什么叫做急人之难,什么叫做华夏大义,什么叫做同宗手足。

于是,齐国大军在临易稍作休整,然后继续往北进兵,以最快的速度杀至山戎第一大本营令支国(今河北迁安市西)。

山戎人从来没有见过如此难缠的中原军队,结果一战下来,山戎大败,只得抛弃令支城,继续往北,逃往山戎第二大本营,孤竹国(今河北卢龙县一带)。

孤竹是一个古老的方国,早在距东周一千年前,这里就是商王朝的宗亲诸侯封国。商朝末年,孤竹国的两位国君继承人伯夷和叔齐互相推让,争着不肯当国君,全撂挑子跑了,后来商朝灭亡,这俩人又坚决不肯吃周朝的粮食,结果双双饿死在首阳山上。孤竹于是成了山戎人的王国。

伯夷叔齐是远古赫赫有名的大贤人,齐桓公当然也听说过这个故事,所以他决定趁此机会,灭掉孤竹,赶走鸠占鹊巢的山戎人,为伯夷叔齐报仇,也为华夏诸族争取更大的生存空间。

结果一场大战,山戎人又战败了,山戎王孤竹君也被齐军抓住砍了头,剩余败兵,如鸟兽散,齐军凯旋而归。

据《韩非子》一书记载,齐军打了胜仗后回程时,在山中迷失方向,左转右转,结果走不出去了。

这可真的很惨,你想想像齐桓公这样养尊处优的公子哥儿,他哪里受过这样的苦,但见茫茫的大漠上,沙尘蔽日,地暗天昏,齐桓公吃了好几天的灰,满身脏臭无比,没有洗澡水,没有歌舞秀,没有冰镇饮料,更没有珍馐美食,只有永远刮不完的风永远走不完的路,齐桓公从失望到绝望,从失常到变态,《管子》一书记载,齐桓公伐山戎期间精神几乎崩溃,甚至产生幻觉,以为自己看到了鬼。

还好,还好齐桓公手下拥有天下顶尖博学者管仲,管仲编了个瞎话,说只有霸主才能见到这种山鬼,安慰了齐桓公,并很快想出了条妙计——老马之智可用也。

这就是经典成语“老马识途”所出之处了,管仲早年四处经商,见多识广,或许也贩卖过牛羊马匹吧,他便让俘获的山戎老马带路,利用它们超强的记忆路途的动物本能,终于带齐军走出迷途,寻到了回家的路。然而齐军迷途十数日,带出来的水已经喝光,沿途也没能找到水源,齐桓公绝望的仰天长叹:“天不佑齐,今寡人死于此矣!”

不用担心,你的历史使命还没完成,上天怎么会这么快让你死呢?这时,齐桓公手下第二博学者站出来了,他就是齐国“外交部长”隰朋。

隰朋给齐桓公出主意:“蚁冬居山之阳,夏居山之阴,蚁壤一寸而仞有水。”意思是如果蚁穴口封土高一寸,那么其下八尺(仞))必有水。

齐桓公大喜,当时正是夏天,所以他赶紧派人在山的北面找到一个蚂蚁窝,顺着挖下去,不一会儿,喷泉飞射而出,齐军欢呼震天,齐桓公隰朋管仲三人张开双臂,紧紧拥抱在一起,齐声发出了孩子般的大笑。

至此,强大的山戎族彻底灭亡了,其部众遂大多脱离其贵族豪长的控制,而向北加入到辽西草原地区较平等自主的游牧部族之中,后来发展成为战国时代相当强大的东胡。可以想象,如果齐桓公与管仲这些伟大的人物葬身在沙漠之中,齐燕衰弱,那么山戎与东胡很可能趁机崛起,吞燕伐齐,侵入中原,那后果不堪设想。

二十世纪八十年代,中国考古队员在北京延庆县一带发现了大量的山戎墓地,在出土的随葬物中,有锋利的青铜短剑,精美的虎纹腰带饰牌,以及大量耳环、黑白色石珠、绿松石珠和各色玛瑙珠项链,另外还发现了大量青铜刀削与青铜刀币,说明狩猎与贸易是他们生活中的重要组成部分(注8)。至此,这些差点将燕国从中国历史上抹去的山戎族人的形象已经非常明晰了,他们身材高大(身高一米八左右),头顶光而无发(或在头的周边和侧面编结小辫),戴耳环,挂项链,腰系胡带,身佩短剑,十分之彪悍勇武。

看来这的确是一个历史悠久、实力强大而勇武好战的部族,可惜,他们碰上了巅峰时期的齐桓公,真倒霉。

顺便提一下,据说我们现在的“秋千”就是山戎人发明的,本是戎人练习身体敏捷度的一种体育运动,齐桓公打败他们后将其带回中原,从此成为宫廷中的一种游戏,再慢慢流传到了民间(注9)。另外我们吃的葱和大豆也是齐桓公军队从山戎那里带回来的(注10)。

齐桓公北伐山戎,不仅将燕国从灭亡边缘挽救了回来,而且让燕国往北方燕山方向扩地五百余里,捡起馅饼一跃成为北方大国。燕后来能够名列战国七雄,或多或少都要感谢齐桓公。

所以,燕庄公真感动坏了:一个别国国君,毫无利己的动机,不远千里来到燕国,把燕国当成自己的国家来保护,这是怎样一种高尚的情操?我若不知感恩,岂为人类?

于是,齐桓公凯旋回国之时,燕庄公具礼相送,千恩万谢,送了一程又一程,一直把齐桓公送入齐国境内五十里,仍然依依不舍。

齐桓公也很感动,他表示:“非天子,诸侯相送不出境,吾不可以无礼于燕。”按照周礼,除了天子,诸侯相送是不能出境的,否则就是无礼,那么怎么办呢?没关系,齐桓公大手一挥,当即宣布,燕庄公进入齐国境内的五十里土地,全部割让给燕国。

燕庄公大急,赶紧摇手拒绝,受了人家千里救命之恩,还要拿人土地,这世上岂有这样的道理。

齐桓公坚持要给,燕庄公坚持不要,两人在路上推来让去,折腾了老半天。

面对燕庄公无休止的客气,齐桓公终于变了脸色,他严辞命令燕庄公不可拒绝自己的好意,并命他从今以后要重修召公之政,跟中原诸侯一道每年按时向周天子进贡。原来,由于交通不便,戎狄与东夷环绕(注11),燕国在成康(西周成王、康王执政时期)之后就再没向周天子进过贡,也很少参与过诸夏的朝聘盟会,这可太不像样子了。

齐桓公一番恩威并施,燕庄公终于彻底臣服了,他痛心疾首的承认了自己的错误,并表示将坚决服从霸主齐桓公的领导,紧密团结在以周天子为首的华夏联盟周围,同攘四夷,共奖王室,修明法度,尽职尽责,为华夏看好北大门,以不辜负先祖召公的遗训,以及齐桓公的谆谆教诲。

另外,燕庄公在收下齐桓公赠给他的土地后,在此筑城,名曰“燕留”(今沧州一带),以纪齐德。

事情传出,天下诸侯都觉得齐桓公太仗义了,在这个节操满地的时代,简直就是时代英雄,道德楷模。《史记》也记载,此事过后,齐桓公德布天下,诸侯闻之,皆从齐。

注1:“文化”即前文明状态(文明三要素为城市、青铜器、文字),一般为新石器文化,夏家店文化遗存最早发现于老哈河流域的内蒙古赤峰市松山区夏家店村,故名。

注2:金景芳认为,殷商先祖契为北方之王。苏秉琦认为,殷人的祖先可以追溯到燕山南北的古燕文化,甚至更北的白山黑水之间,而且殷人与东北地区的联系紧密。此外,潘其风对河南安阳殷墟墓的墓主人进行人骨鉴定。结果表明,殷人的祖先很可能与北方地区的古代居民有更多的关联。也有学者依据商代王室及高级贵族墓葬尊东北方位的规律,提出殷人有尊东北方的信仰,可能表示对其先祖起源地的怀念和尊敬。更重要的是,夏家店下层文化的彩陶图案,多以饕餮纹为主,包括龙纹、夔龙纹、目雷纹以及各式云纹,都酷似后期出现的商代青铜器上的同类花纹主题。

注3:靳枫毅,王继红:《山戎文化所含燕与中原文化因素之分析》,《考古学报》,2001年第1期,第43-72页。

注4:王明珂:《游牧者的抉择——面对汉帝国的北亚游牧部族》,上海人民出版社,2018年,第118-123页。

注5:白川静认为召公本是商朝方国召方的国君。召方位于晋南豫中一带,乃商西重地,商人还在这里设立了监督的“西史”专制西道。在周人东进时,召族折而与周人合作,遂有周初与太公周公齐名的召公,同为一时重要的领袖(白川静《甲骨文金学论集》,1973:171-185页)。姚孝遂《古文字的符号化问题》与陈梦家《殷虚卜辞综述》则认为,召方就是武乙时期卜辞中经常提到的殷商西境劲敌“刀方”,古文字于人名、地名每增“口”以作专用字,如“商”、“周”、“唐”、“鲁”均为其例。至武乙之子文丁(纣王祖父)时期,召方基本被平定,并从此安生了几十年,但最终他们还是选择跟周人合作灭掉了殷商。

注6:燕侯克乃召公奭长子。召公另有一系留在畿内守祀宗庙,辅佐王室(如西周末年有召穆公召虎)。二者共同维护着国家的稳定与周王的统治。这也是周朝高级贵族的惯例,如周公旦有鲁国鲁公、畿内周公两系,南宫适则有随国曾侯、畿内南宫氏两系,此外还有邢国邢侯、畿内井叔等。

注7:考古也发现,无论山东丘陵,太行山东麓还是山西、河南等地,都可以找到古人类留下的遗迹,唯有河北平原的腹心地带确是一片空白,既没有文化遗迹,也没有城邑、聚落的可信记载。直到战国时期各国黄河堤防建起,这一带才出现了一些城邑。公元前322年,赵国便决开了河水堤防,让伐赵的齐魏退兵。可参阅韩茂莉:《中国历史地理十五讲》第七讲《江湖湖泊演变与人类活动》,以及谭其骧《西汉以前的黄河下游河道》。

注8:在先秦时代我国北方地区,刀币的使用非常普遍。刀币大概就是由实用的青铜刀削发展而来的,燕山一带野生动物丰富,山戎人捕获猎物现场切肉剥皮,加工皮货,都需要用到刀削,所以后来干脆就以刀为货币发行使用。燕国和齐国则因为与山戎贸易的原因,后来也大量使用刀币。而且,齐国东靠大海,海产丰富,齐国人也需要用到刀削,在捕获鱼货后直接现场将鱼货宰杀晒干货以利保存,方便运进内陆交易。基本来说,带有渔猎经济成分的燕赵齐地多用刀币,而中原地区因以农耕为主要生产方式,则多使用由农具“镈”发展而来的布币。

注9:据《艺文类聚》:“北方山戎,寒食日用秋千为戏”及南朝梁宗懔《荆楚岁时记》引《古今艺术图》:“秋千,北方山戎之戏,以习轻矫者。齐桓公伐山戎,始传入中国。”

注10:据《管子》:“(齐桓公)北伐山戎,出冬葱与戎菽,布之天下。”郑玄笺:“戎菽,大豆也。”现今世界各国的大豆都是直接或间接从中国传入的,他们对大豆的称呼,几乎都保留“菽”的语音。如大豆在拉丁语系种的名称,拉丁文于德文为soja,法文为soya。今日黑龙江、内蒙古两省区大豆面积仍占全国的近60%。

注11:许倬云指出,姬燕在北方建国后,由于燕山的土著文化(即魏营子文化)比较强大,周人的政治势力,并不足以涵化土著,反而有被东北地方文化所涵化的趋势,故不免自外于中国,亦不甚参与内地诸侯的会盟。详见氏著《西周史:增补二版》,2018年,三联书店,150-151页。

LBJYQ

,