引言:

1969年金秋,新中国即将迎来二十华诞。然而,中苏关系持续恶化,边境剑拔弩张,苏联不断放出要对中国使用核武器的威胁。在这样的背景下,国庆庆典的举办成为一个敏感而棘手的问题。当周恩来总理向毛主席表达担忧时,毛主席却展现出了高超的战略智慧:秘密试爆两颗原子弹,既不对外公布,又能震慑对手。这个看似简单的决策,不仅确保了国庆庆典的顺利举行,更在国际政治博弈中赢得了主动,成为了中国外交史上的一个精彩篇章。

大纲:

一、中苏关系的恶化

建国初期的"一边倒"政策与中苏友好

意识形态分歧与论战升级

边境争端与珍宝岛事件

苏联的核威胁与军事施压

二、毛主席的战略应对

面对核威胁的冷静思考

"换家战术"的提出

防范美国坐收渔利的策略

中美苏三方关系的微妙变化

三、国庆前的关键决策

周恩来等人对举办群众集会的担忧

毛主席提出秘密试爆原子弹的建议

试爆方案的具体实施

不公布消息的战略考量

四、策略成功与历史意义

美苏对中国核试验的震惊与揣测

国际社会的反应与影响

二十周年国庆大典的顺利举行

此次事件对中国外交地位的提升

69年国庆前周总理担心苏联袭击,毛主席:放2颗原子弹,但别公布

1969年金秋,新中国即将迎来二十华读。然而,中苏关系持续恶化,边境剑拔弩张,苏联不断放出要对中国使用核武器的威胁。在这样的背景下,国庆庆典的举办成为一个敏感而棘手的问题。当周恩来总理向毛主席表达担忧时,毛主席却展现出了高超的战略智慧:秘密试爆两颗原子弹,既不对外公布,又能震慑对手。这个看似简单的决策,不仅确保了国庆庆典的顺利举行,更在国际政治博弈中赢得了主动,成为了中国外交史上的一个精彩篇章。

从友谊到对立:中苏关系恶化始末

新中国成立之初,百废待兴,百业待举。在复杂的国际形势下,中国选择了"一边倒"的外交方针,全面倾向社会主义阵营的老大哥苏联。

这个决策为新生的中华人民共和国带来了大量援助,苏联派遣专家、提供技术、支援工业建设,帮助中国度过了最艰难的起步阶段。

但是这份友谊并没有持续太久,随着赫鲁晓夫上台,中苏两国的分歧日益显现。苏联在东欧推行霸权主义政策,对外奉行"和平共处"路线,与中国的革命理念产生了根本性的冲突。

1956年,苏共二十大的召开成为中苏关系的转折点。赫鲁晓夫全盘否定斯大林,推行修正主义路线,这在中国看来是对马克思列宁主义的背叛。

中苏两党展开了长达数年的论战。中方坚持毛泽东思想的指导地位,批评苏联的修正主义倾向;苏方则指责中国的教条主义和冒险主义。

意识形态的分歧逐渐演变为国家利益的冲突。苏联试图压制中国在国际共产主义运动中的影响力,中国则坚决反对苏联在亚洲地区的扩张野心。

到了1964年,中苏边境问题浮出水面。两国在黑龙江、乌苏里江和额尔古纳河等地区的边界争议愈发尖锐。

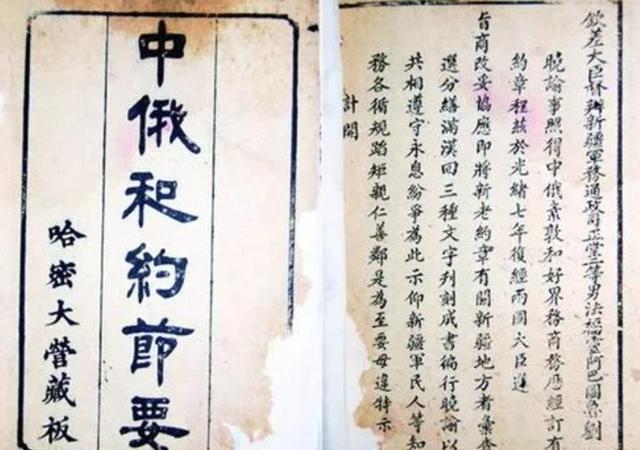

这些边界问题源自1860年《中俄北京条约》的遗留问题。河流改道导致的岛屿归属变化,成为了双方争端的焦点。

1969年3月,中苏关系降到了冰点。苏联边防部队突然袭击珍宝岛上的中国哨所,造成中方人员伤亡,引发了两国首次大规模武装冲突。

这次冲突后,苏联在边境集结了大量军队,甚至扬言要对中国使用核武器。百万重兵压境,核弹威胁当头,中国面临着建国以来最严峻的国防危机。

此时的中国,虽已成功研制出核武器,但在核力量上与苏联相比仍有巨大差距。苏联的核武器储备足以对中国实施全面打击,这种威胁不容忽视。

主席运筹帷幄定乾坤局

面对苏联的战争威胁,中国领导层展开了一系列重要战略部署。军队和民兵进入战备状态,全国上下积极备战。

毛主席召集军事首长,分析了中国的战略优势:五百万常备军,数以亿计可以武装的民众,以及广袤的国土纵深。这些都是中国在持久战中的重要筹码。

但核武器的威胁确实令人头痛,它不仅能造成巨大的直接杀伤,更会产生长期的辐射影响。在当时的军事实力对比下,如果苏联发动全面核打击,中国将面临前所未有的生存危机。

在这个关键时刻,毛主席提出了著名的"换家战术"。这个战术的核心是:如果苏联对中国发动核打击,中国军队将不惜一切代价突破苏联防线。

这个战术还包括一个大胆的设想:带领军民进入苏联境内,在苏联领土上打游击战。苏联再疯狂,也不可能对自己的国土使用核武器。

毛主席的战略构想并未止步于此。为了防止美国从中渔利,他还制定了针对美国的预案:一旦苏联发动核打击,中国将立即用核武器打击美国在远东的军事基地。

这样的战略安排,可以有效阻止美国介入中苏冲突。即便美国后续调集核力量,战局也早已尘埃落定。

这个方案提出后,军事将领们经过深入讨论,一致认为这是一个可行的战略选择。它既充分考虑了中国的实际情况,又抓住了敌人的软肋。

中国的这一战略态度传到美苏两国,立即引起了强烈反响。美国政府意识到事态的严重性,开始重新评估自己在这场危机中的立场。

为了避免自身利益受损,美国政府开始对苏联施加压力。这种压力与中国的强硬立场形成配合,迫使苏联不得不重新考虑对华政策。

在这种形势下,苏联领导人开始寻求与中国对话的机会。他们选择了一个妥善的时机:借赴越南吊唁胡志明主席的机会,与中国接触。

1969年9月11日,在北京机场进行了一次重要的会谈。虽然这次会谈只是初步接触,但双方达成了一些基本共识。

这次会谈缓和了紧张局势,但并未从根本上解决问题。边境地区的军事对峙仍在持续,战争的阴云依然笼罩在中苏两国上空。

毛主席对此保持清醒认识,他直言不相信勃列日涅夫能控制住苏联军方的强硬派。这种判断为后续的决策提供了重要依据。

原子弹震慑保国庆安全

1969年9月下旬,周恩来总理带着沉重的心情,来到毛主席的住处汇报工作。国庆二十周年庆典的准备工作已经进入最后阶段,但苏联的威胁始终萦绕不去。

周总理向毛主席汇报了一个令人担忧的情报:苏联军方正在边境地区调集新的军事力量,包括战略轰炸机和导弹部队。这些军事调动的目的显而易见,就是要在国庆期间对中国施加最大压力。

在天安门广场上将聚集数十万群众参加庆典活动,如果苏联趁机发动突然袭击,后果不堪设想。周总理提出是否需要调整庆典规模,或者改变活动方案。

毛主席听完汇报,陷入了短暂的沉思。片刻之后,他提出了一个出人意料的方案:在国庆前夕秘密试爆两颗原子弹。

这个决定体现了毛主席高超的战略智慧。试爆原子弹不仅能够震慑苏联,还能避免刺激对方。因为按照计划,这次试爆将在绝对保密的情况下进行。

中国已经掌握了核武器技术,但在国际上始终保持低调。这次秘密试爆,将通过特殊渠道让苏联知道,但不会对外公布。

这样的安排既显示了中国的核力量,又不会因公开试爆而激化矛盾。苏联领导人会明白这个信号:中国已经做好了最坏的准备。

周总理立即组织相关部门开展工作。核武器研制部门开始紧张的准备,试验场地也在加紧布置。

为了确保试爆的隐蔽性,参与人员被严格控制在最小范围内。所有通信都采用特殊渠道,避免被外界监测到异常活动。

试爆地点选在新疆罗布泊,这里地处偏远,便于保密。但同时也给技术人员的工作带来了巨大挑战。

在极短的时间内,两枚原子弹完成了最后的组装和检测。技术人员们连续工作,确保每个环节都万无一失。

试爆在预定时间顺利完成。通过特殊渠道,这个消息很快传到了苏联高层。情报显示,苏联军方对这个意外的发现表示震惊。

莫斯科方面随即调整了军事部署,原定的一些军事行动被取消或推迟。边境地区的军事活动明显减少。

这个变化让国庆庆典的筹备工作顺利推进。安保部门虽然仍然保持高度警惕,但压力明显减轻。

在毛主席的战略运筹下,一场可能的危机被巧妙化解。这次秘密试爆不仅保证了国庆活动的安全举行,更在无声中赢得了一场重要的外交博弈。

危机平息国威扬四海中

1969年10月1日,天安门广场上彩旗飘扬,人山人海。这场新中国成立二十周年的盛大庆典,在紧张局势下依然如期举行。

数十万群众汇聚在广场上,载歌载舞,欢庆佳节。来自全国各地的代表队依次通过天安门前,接受党和国家领导人的检阅。

这场庆典的顺利举行,本身就是一个强有力的信号。它向全世界展示了中国人民的团结,以及国家领导层的战略定力。

庆典结束后,苏联驻华使馆向中国外交部递交了一份重要备忘录。苏方表示愿意就边境问题展开谈判,态度比之前明显缓和。

10月20日,中苏双方在北京开始边界谈判。这次谈判虽然没有立即解决所有问题,但为两国关系的缓和开辟了新的途径。

随后的几个月里,边境地区的军事对峙逐渐减少。苏联撤回了部分军队,中国也相应调整了军事部署。

到1970年初,两国关系已经走出了最危险的阶段。双方都意识到,战争将给两个社会主义大国带来灾难性后果。

这场危机的和平解决,证明了毛主席战略决策的正确性。秘密试爆原子弹的做法,既展示了实力,又避免了事态升级。

更重要的是,这次危机的处理为中国积累了宝贵的外交经验。它证明,在国际关系中,实力和智慧的结合才能赢得主动。

此后,中国的外交政策更加成熟和灵活。特别是在处理大国关系时,既不畏惧强权,也不轻易使用武力。

1971年,基辛格秘密访华,中美关系出现转机。这次外交突破,与中国在中苏危机中展现的战略智慧有着密切关系。

美国政府看到,中国不仅有维护国家利益的决心,更有化解危机的智慧。这种认识促使美方改变了对华政策。

中苏关系的转折,也影响了整个国际格局。三角关系的形成,让中国在国际舞台上获得了更大的战略空间。

这段历史告诉我们,国家实力的增长不仅体现在军事和经济上,更体现在处理国际关系的智慧上。毛主席运筹帷幄,以非常规手段化解危机的做法,堪称外交艺术的典范。

通过这次危机,中国在国际上树立了负责任大国的形象。这种形象的建立,为后来的改革开放创造了有利的国际环境。

半个世纪过去了,当年那场惊心动魄的较量已成为历史。但其中蕴含的智慧,至今仍在指导着中国的外交实践。