探讨三国时代哪位智者最为杰出,或许会引发一番热议。

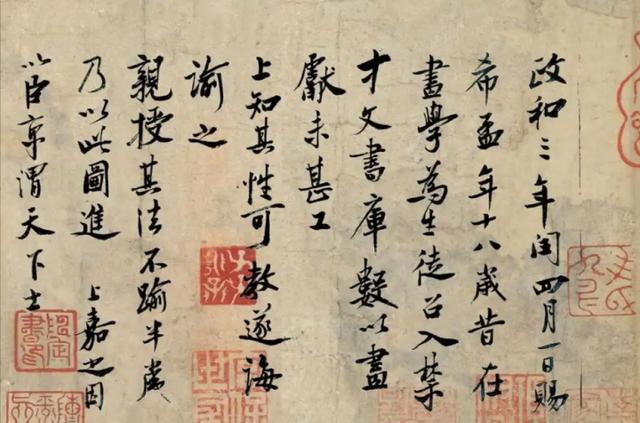

谈及《水浒传》中智慧之巅,众人恐怕会异口同声提及那位号称“机敏星”的吴用!

吴用才智过人,为何在宋江离世后选择自我了断?吴用向来以智谋著称,然而令人不解的是,当宋江去世后,他也选择了结束自己的生命。这背后的原因究竟是什么呢?宋江作为梁山好汉的领袖,与吴用之间有着深厚的情谊。他们共同经历了无数的战斗与磨难,建立了难以割舍的友情。宋江的离世,对吴用来说无疑是一个巨大的打击。再者,吴用深知自己在梁山中的地位与角色。他与宋江紧密合作,共同策划了许多重大的行动。宋江的离去,使得吴用失去了最重要的合作伙伴,也让他深感自己失去了存在的意义。或许更重要的是,吴用对宋江有着极高的忠诚与敬仰。在宋江的领导下,他们共同追求着心中的理想与信念。宋江的去世,让吴用觉得自己的信念也随之崩塌。他无法再找到继续活下去的动力与方向。因此,在宋江离世后,吴用选择了自我了断。这不仅是对宋江的一种悼念与追随,更是他对自己人生意义的一种诠释与坚守。

【“智慧”的化身】

提及古代的战争题材小说,人们往往会联想到中国古典四大名著里的《水浒传》与《三国志演义》。《水浒传》描绘了梁山泊好汉们反抗腐败统治、争取公正的故事,而《三国志演义》则叙述了东汉末年到西晋初年,魏、蜀、吴三国之间的纷争与英雄豪杰的事迹。这两部作品都通过战争场景和人物塑造,展现了古代社会的风貌与人们的英勇精神。

此外,这两部小说的创作时期颇为相近。有消息称,《三国演义》的作者罗贯中,可能也参与了《水浒传》的编纂工作。

故而,不少人常将《三国演义》中的诸葛亮与《水浒传》的吴用作比较,更有甚者,直接将吴用别称为“吴加亮”。

探讨《水浒传》中的吴用,其智慧是否能与诸葛亮相提并论?在《水浒传》的描述里,吴用以其聪明才智著称。然而,这是否意味着他的智谋已达到了能与三国时期的诸葛亮相比的高度?我们需对两位人物进行客观分析。吴用在梁山泊多次策划重要行动,展现了他的智谋和策略。他的计划往往周密且富有成效,对梁山泊的发展起到了关键作用。但反观诸葛亮,他不仅在战略上有着非凡的才能,还能在复杂的政治局势中游刃有余。他的智慧不仅体现在军事上,更在政治、外交等多个领域展现出卓越的能力。将两者进行比较,并非易事。他们所处的时代背景、面对的挑战以及个人经历都大相径庭。但从一个普遍认可的角度来看,诸葛亮的智慧在历史长河中已被广泛赞誉,其深度和广度可能难以轻易超越。因此,虽然吴用在《水浒传》中确实表现出了高超的智谋,但若将其与诸葛亮相提并论,仍需谨慎。每位历史人物都有其独特的贡献和地位,不应简单地进行直接对比。

吴用与宋江均源自山东郓城,可谓同乡之人。

宋江的先辈以医术救人闻名于郓城,因此在当地建立了良好的声誉。凭借这份家族背景,宋江获得了一个名为押司的小职位。

吴用以自己的才智为凭,于东溪村谋得了一份教书先生的差事。

宋代科举体系发展完善,诸多文人如王安石、苏轼等,均凭借科举选拔步入仕途。

宋代吴用的才智究竟达到了何种程度?

尽管《水浒传》中未明确提及吴用的确切“教育背景”,依据当时的科举体系推断,他很可能是拥有秀才身份的读书人。

古代成为私塾先生并非易事,因为私塾是朝廷选拔人才的重要教育阶段,备受官府关注。

在古代,若要成为私塾的教师,至少需要拥有秀才的身份作为门槛。

或许有人会设想,吴用是否曾通过科举,获得举人乃至进士的身份,只因对仕途心生反感,故而毅然决定返回故乡,投身于教育事业?

要验证这一点并不复杂,从吴用通过“伪造书信营救宋江”的事件中可略见一斑。吴用的行动展示了他的智谋。在营救宋江的过程中,他选择了一种巧妙的方式——写假信。这一举动不仅体现了他的聪明才智,也让我们看到了他在关键时刻的应变能力。通过这一事件,我们可以对吴用的性格和能力有更深入的了解。

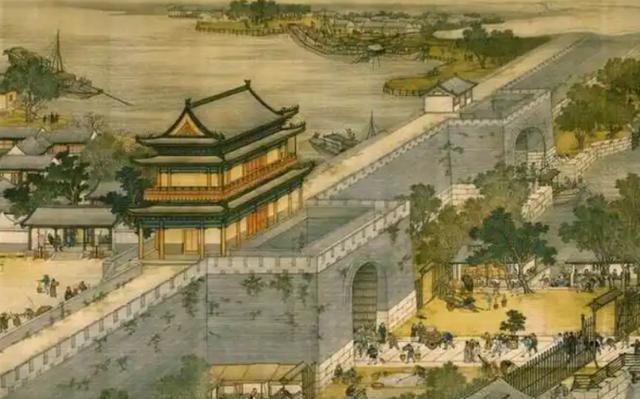

宋江因向晁盖等人传递消息,遭致惩罚,被发配至江州。到达江州后不久,他写下了一首具有反叛意味的诗篇。此事被蔡九知晓后,宋江随即被捕并关入狱中。

蔡九身为蔡京之子,他即刻提笔给父亲蔡京写了封信,征询关于此事的处理意见。

信使戴宗负责传递消息,他与梁山上的英雄们有着深厚的交情。因此,蔡九所写的家书最终被吴用等人截获。

吴用见状,决定模仿蔡京的笔迹,撰写一封伪信给蔡九,指令他将宋江押解至东京。

唯有如此,梁山英雄们才能在途中采取行动,解救宋江。

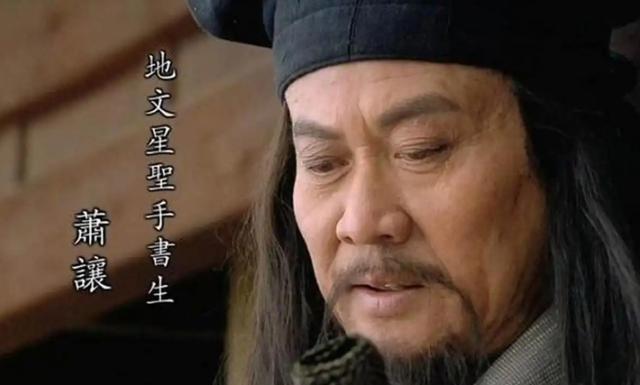

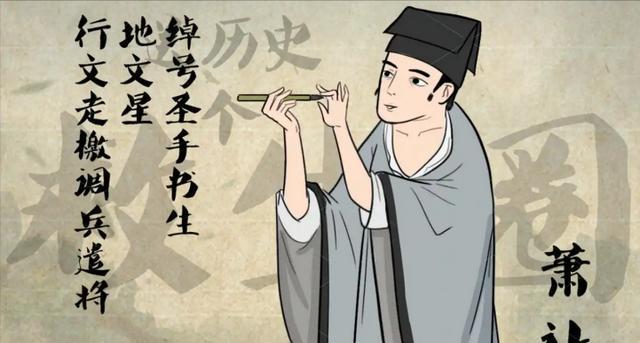

为了撰写此封家书,他策划了一个计谋,成功诱使书法高手萧让与雕刻专家金大坚一同前往梁山。

面对如此周全的准备,吴用能否凭借这封伪造的书信成功蒙蔽蔡九?

【吴用的局限性】

凭借圣手书生那足以混淆真伪的模仿笔迹,以及金大坚精心雕琢的印鉴,这封伪造的书信已经达到了难以分辨真假的程度。

接着,吴用把伪造的书信递给了戴宗,吩咐他转交给蔡九。

戴宗离去后不久,吴用猛然间发现那封伪造的书信存在一个关键性漏洞,他懊悔地拍了拍自己的胸口。

众人纷纷推测,可能是书写风格有问题,亦或是印章使用不当。

吴用提出疑问:倘若蔡京是在给其子书写家书,他又怎会附上印章呢?

因此,众多读者认为那封伪造信件的最大破绽,在于其不应在私人家书上加盖公章。

只要认真阅读原著,就能察觉到那封“伪造信件”的关键破绽并不在于印章之上。

那么,这封信件究竟在哪个环节出了差错,以至于事情最终暴露?

简而言之,吴用费尽心思炮制的这封伪造信件,充满了显而易见的破绽。

当戴宗把伪造的书信递交给知府蔡九时,蔡九尚未细察,其身旁的黄炳文便已敏锐地察觉出了信件中的异样。

在这封致儿子的书信里,身为进士的蔡京竟直接使用了自己的全名,全无遮掩之意。

另外,所盖印章存在问题,因为印章上刻的是:翰林蔡京的字样。

此刻,蔡京已位居太师之职多时,自然不可能还保留着数年前身为翰林时所用的印章,更不可能将其加盖在家书之上。

在戴宗自认为漏洞已足够明显之际,蔡九向他提出了三个极为关键的问题。

蔡九询问戴宗,此行前往东京时,他经由的是哪一座城门,到达蔡府后,是由哪位人员负责接待,以及在夜晚时分,他是在何处安歇的。

针对蔡九所提的三大疑问,戴宗给出了以下答复:

首先,夜幕已降临,不清楚那是哪座城池的城门。

其次,蔡家未曾派人前来迎接,是我自行找到门径进入的。

第三,收到回信之后,我随即选择了一家旅馆安顿下来。

初观之下,这些答复似乎并无明显不妥之处。

然而,需铭记蔡九的真实身份,身为权臣蔡京之子,他在京城成长,其背景绝非戴宗这类小人物所能企及。

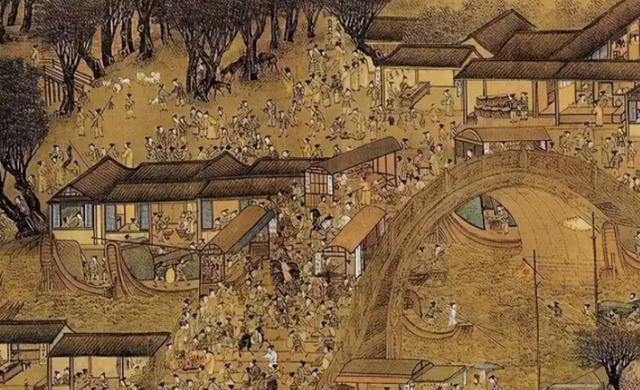

北宋的都城东京,其盛况远超戴宗的想象范围。东京作为国家的政治与文化中心,其繁华景象难以用戴宗的认知来描绘。这座城市汇聚了来自四面八方的商贾与文人,街道上车水马龙,热闹非凡。店铺林立,货物琳琅满目,让人目不暇接。各式各样的手工艺品、美食佳肴,无不彰显着东京的繁荣与富庶。在这里,人们穿着讲究,举止得体,言语间流露出的是一种自信与从容。夜晚的东京更是灯火辉煌,夜市热闹非凡,各式小吃、杂耍表演让人流连忘返。整个城市充满了生机与活力,展现出一幅北宋盛世的繁华画卷。对于戴宗而言,东京的繁华程度远远超出了他的预料,每一处景象都让他感到震撼与惊叹。

戴宗提及天色渐暗,询问眼下是哪座城门的开放时间。

然而,那是京城的城门,整夜都有灯光照亮,怎会因夜幕降临而无法辨认城门上的字迹呢?

要进入京城的大门,必须历经多层严格的检查,这样的过程怎会轻易忘记?

蔡京身为皇帝信赖的重臣,其府邸自非轻易可近之地,他又如何能单独找到门路闯入其中?

蔡京身为朝廷重臣,每日事务繁多,即便是给儿子回信,也需从繁忙中挤出时间来完成。

最终的一个疑问在于,蔡家如此庞大,怎会连供驿使歇脚的房间都无法提供?

【吴用的自知之明】

蔡九提出的三个质疑,彻底揭露了戴宗谎言的荒谬,同时也指出了吴用在认知上的局限。

作为梁山泊中的谋略高手,他竟未曾踏足东京之地。

关键在于,他对官场规矩一无所知,缺乏规避禁忌的意识,也不了解蔡太师的具体职位与头衔。

倘若吴用确实曾通过举人考试,或是进士选拔,他断不会撰写出这般错误频出的家信。

古代举人可以有机会与州府官员交流,而要成为进士,则需前往京城参与会试。

尽管时间紧迫,吴用依然能够向戴宗详细说明这些细微之处。

然而,吴用并未践行这些要求,即便他事后有所察觉,也只是选取了家书中一个最不重要的点进行提及。

当下的吴用,仿佛化身为一名普通民众,在脑海中构想皇帝耕作时手持的是金质镰刀,亦或是银制锄头。

吴用不仅在知识面上有所欠缺,在行为处事上,也难以被冠以“智谋出众”的称号。

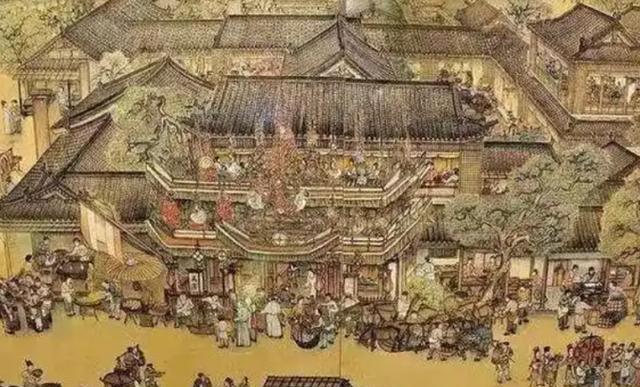

他一亮相,便做出了一个表面看似机智,实则极为不明智的选择:协助晁盖抢夺生辰纲。

梁山初获财富之时,不论其来源方式,皆可视为起步的关键,然而,吴用亲自涉足其中实属不妥。

吴用细心策划了所有步骤,自那一刻起,他终身背负上了“盗匪”的标签,难以摆脱。

例如,在营救宋江的行动中,他不仅需要构思伪造书信的策略,还需亲自操刀设计,诱使萧让和金大坚上山入伙。

为了收服卢俊义,吴用不得不亲自下山行动,他设法诱使卢俊义写下了一首反叛的诗篇,进而迫使卢俊义归顺梁山。

相较于诸葛亮,他初出茅庐的首要壮举是横渡长江,并在东吴成功地说服了众多学者。

接着,他们在长江之畔与周瑜并肩作战,成功实施了赤壁火攻计划。

然而,吴用在梁山所策划的,均是一些难以启齿、不宜公开的策略。

然而,吴用在梁山稳固地位的关键人物是宋江。吴用之所以能够在梁山立足,很大程度上依赖于宋江的支持。

在宋江的征战历程中,吴用担任着军师的角色。每当宋江考虑招降时,吴用总是站在支持的一方。即便宋江决心南下,对方腊发起攻击,吴用也始终给予坚定的支持。

然而,这场对抗方腊的战役异常残酷,众多同伴在南方战场牺牲。

吴用获悉了一则佳音,即朝廷最终决定对幸存的梁山好汉们予以封赏。

随后,他连忙与宋江匆匆返回。

回到都城不久,宋江意外接到皇帝赐下的含有剧毒的酒,饮后不幸身亡。

尽管吴用再如何认知有限,他也终于明白,北宋朝廷始终无法接纳他们,他那点小计谋在官场中也难以立足。

宋江的离世标志着一段历程的终结,相较于被朝中奸佞逐步摧残至毙命,他或许更愿意自行了断,以求保全身躯的完整。

随后,吴用与花荣选择在宋江的坟茔旁结束了自己的生命。