古代“连坐九亲”,具体涵盖哪些亲属?在古代,有一种严厉的惩罚制度,称为“连坐九亲”。这一制度意味着,一旦某人犯罪,其九位亲属也将受到牵连。但这里所指的九亲,究竟包括哪些人呢?实际上,“连坐九亲”中的九亲,通常涵盖了犯罪者的直系亲属及部分旁系亲属。这包括犯罪者的父母、兄弟姐妹、子女,以及这些亲属的配偶。具体来说,就是犯罪者的父族四亲:父母、兄弟及已婚的姐妹;母族三亲:外祖父母、舅舅、姨妈;以及妻族二亲:岳父、岳母。这样的范围广泛,体现了古代社会对家族连带责任的高度重视。不过,值得注意的是,“连坐九亲”的具体实施在不同历史时期和地域可能有所不同,但其核心理念——家族成员间的相互责任与牵连,始终贯穿其中。

在影视作品与文学作品中,“连坐家族”的情节屡见不鲜,但提及“九族”时,人们的认知往往模糊不清。即便查阅百科全书,人物关系的脉络也难以梳理清晰。本文旨在帮助大家彻底理清这一概念,确保记忆深刻。所谓“九族”,其涵盖范围广泛,具体包括:父族四、母族三、妻族二。首先,父族四指的是自己一族、出嫁的姑母及其儿子、出嫁的姐妹及外甥、出嫁的女儿及外孙。其次,母族三则包括外祖父一家、外祖母的娘家、姨母及其子女。最后,妻族二为岳父一家及岳母的娘家。通过上述分类,我们可以清晰地看到“九族”所涉及的所有亲属关系。希望这次讲解能让你对“九族”有深刻的理解,日后不再混淆。

关于九族的界定,在经学领域存在两种阐释:一为“古文阐释”,另一为“今文阐释”,这两种解释依据不同的社会与政治环境而有所区分,旨在适应统治者多元化的需求。

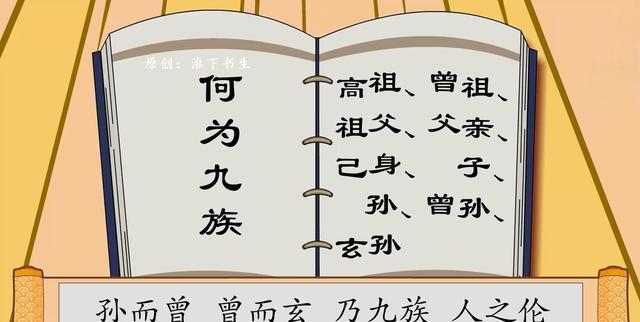

古时候所提及的九族,涵盖的是从高祖起,往下依次是曾祖、祖父、父亲,再至个人本身,然后延续到儿子、孙子、曾孙,直至玄孙,这九个连续的直系血亲代际。

自唐代与宋代以来,此观念在法律层面上得到了官方的正式认可。尤其在明代与清代,法律条文中明确规定,九族的范畴特指父系亲属。

《三字经》中有如下阐述:“高祖曾,父亲己。己传子,子继孙。由子孙,至远曾。构成九,亲属系。”

《初学宝典》第二卷《家族血缘》中提到:“九族如何划分?即高祖、曾祖、祖父、父亲、自己、儿子、孙子、曾孙、玄孙。”

古时所提的九族,实际上均属于父系亲属,共享同一姓氏。九族与五服的概念,一并构成了宗法伦理体系的核心基础。

因此,古代文献中提及的同姓九族概念,主要局限于宗族礼仪、祭祀及服丧制度中,并不涉及刑罚领域的“株连九族”。实际上,在古代社会中,九世同堂的情况极为罕见,四世同堂已属难得。既然不存在普遍的九世同堂现象,“诛九族”这一刑罚便难以实际操作。

所以,与刑罚紧密相关的概念,常被我们所提及的是“家族连坐”,它对应的是现代所说的九族制度。这一制度,涉及的不仅仅是个人,而是整个家族。当家族中的某个成员犯罪时,其亲属也可能因此受到牵连。这里的“九族”,并非确切指九个家族,而是一个泛指,代表着与罪犯有亲属关系的广泛群体。简而言之,家族连坐制度强调的是家族成员间的相互责任,一旦有人触犯法律,其整个家族都可能面临相应的后果。

此九族的定义更为宽泛,相较于古代文献所述,其已不仅限于父系宗族,而是扩展至通过婚姻关系联结的不同姓氏家族。这样的界定使封建统治者能更有效地利用血缘与姻亲纽带,在奖赏、惩处乃至诛灭臣子时加强控制力。

古代文献中提及的九族,原本指的是父系家族的九代人,均为同姓亲属。然而在现代的解释中,九族的范畴有所变化。具体而言,父系中同姓且处于五服之内的亲属,仅被视为九族中的一个组成部分。其余的八族,则涵盖了与父系家族有婚姻关系的女子所关联的其他家族。这包括了通过婚姻嫁入或娶入,从而产生联系的不同姓氏的家族。

假定本人名为李四,我犯下了一项牵连广泛的过错,这过错波及的首个范畴,便是我李氏直系家族,涵盖所有嫁入李家的女性成员。

接着,你父亲有手足姐妹,即称之为你的姑姑。你的姑姑后来与赵家结缘,成为了赵家的儿媳。由此,你姑姑所生的、姓赵的儿子,便归属为第二宗族。

你的父亲拥有女儿,即指你的姐妹。当这位姐妹嫁给了钱家后,她与钱家所生的、姓钱的儿子,便归属于第三族范畴。

若你拥有一位女儿,且她嫁给了孙姓人家,那么你的女儿及其所生的孙姓儿子,在家族关系中,便构成了第四代的旁系亲属。

谈及已婚女子,接下来便是关于迎娶进门的女子所涉及的家族关系。在婚姻中,女子出嫁后,紧接着便是男方家中迎娶新妇的情形。这位新妇,一旦踏入夫家,便与夫家的家族紧密相连。她的到来,不仅为夫家增添了新的成员,更在无形中编织起一张新的家族网络。这张网络,既包括了夫家的直系血亲,也涵盖了旁系亲属及更远的亲戚。因此,娶进门的女子,其身份与角色,自然而然地成为了连接两个家族的重要纽带。她的言行举止,不仅关乎个人荣辱,更与夫家的家族声誉息息相关。在这样的背景下,新妇需尽快适应夫家的生活习俗,融入家族之中,与家族成员和睦相处,共同维系家族的和谐与繁荣。

例如,若母亲的娘家姓氏为李,则外祖父所属的李家可被视为第五亲属家族。

外婆姓周,因此,从母系亲属的角度来看,周氏家族被视为第六支系。

随后,你母亲有一位姐妹,即你的姨母,她嫁给了吴家。因此,你的姨母以及她所生的姓吴的儿子,构成了第七族的成员。

你的配偶姓氏为郑,据此推算,你岳父所属的郑氏家族可归为第八支脉。

我的岳母姓氏为王,据此推算,岳母出身的王家可归为第九亲族范畴。

今文说所提及的九族概念,已超脱了张三所属的张家范畴,它借助婚姻联结的纽带,延伸涵盖了与张姓无直接血缘关系的其他家族。

总体而言,九族指的是与张三夫妇具有直接血缘联系的人群。

确实,提及的九族并非确切指代九个家族,而是泛指。在传统观念里,九被视为最大的单数,例如皇帝尊称为九五之尊。所以,当受牵连的家族数量众多且复杂时,依旧统称为九族。

此外,所谓的“株连九族”并不总是意味着整个家族都会被处死,而是指家族中的九个亲属层级可能会受到牵连。这包括各种惩罚措施,例如没收财产、流放他乡或是监禁,这些都属于株连的处罚范围。

最后,来谈谈关于明初时期方孝孺被处以诛十族的传闻。具体而言,这一刑罚是在传统九族之外,额外将方孝孺的朋友及学生归为第十族。

然而,实际情况是,方孝孺并未遭受十族被诛的惩罚,就连九族也未波及。仅有方孝孺一家及其弟弟丧生,部分其他亲属被流放,并未全部遭到杀害。

关于方孝孺遭受家族连带惩罚的最早记录,可见于成化年间内阁大学士李贤所著的《天顺实录》一书中。然而,在该著作中,李贤并未具体提及方孝孺被株连的家族数量。

关于诛杀十族的论述,最初由吴中四大才子之一的祝允明,在其著作《野史杂记》中明确提及,描述得颇为详尽。这一观点随后被部分历史资料所采纳,随着时间的推移,逐渐被大众所认可和接受。

实际上,现今仍有众多方孝孺的后裔存在,这一观点已无需多言即可被证实为真实。

上述内容是对九族概念的两种主要阐述。接下来,我们来探讨一下,在古代,“夷三族”与“诛九族”这两种刑罚,哪一种更为严厉?

欢迎订阅“历史探索者”,在这里,您可以发现更多关于历史文学的原创内容与视频资料!