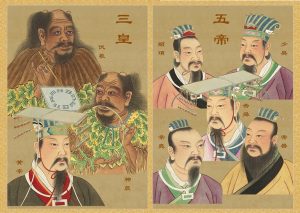

在中国古代史的开端,"三皇五帝"始终笼罩着神秘色彩。他们被奉为华夏文明的奠基者——燧人氏钻木取火,伏羲氏创八卦,神农氏尝百草,黄帝一统部落……这些载于《史记》《尚书》的传说,究竟是先民对上古时代的浪漫想象,还是确有其人其事?近年来,考古学与文献研究的结合,正逐步揭开这段史前文明的面纱。

一、神话与历史的交织:文献中的文明密码"三皇五帝"的传说体系形成于战国至汉代,其核心人物承载着先民对文明起源的诠释:

技术革新:燧人氏象征人工取火的突破,伏羲氏代表渔猎工具与宇宙观的创造,神农氏对应农业革命

社会治理:黄帝"筑城邑"的记载与龙山文化城址呼应,尧舜"禅让制"暗合早期权力更迭的复杂性

天文历法:西水坡遗址墓葬中的星象图,印证了《史记》所述黄帝"考定星历"的记载

尽管《史记》等文献因年代悬隔饱受质疑,但其记载与考古发现的时空逻辑高度契合。如《左传》记载少昊氏"以鸟纪官",恰与山东大汶口文化出土的鸟形陶符形成呼应。

二、考古实证:地书中的文明印记1. 火种与工具:燧人氏传说的物证山西吉县柿子滩遗址发现距今2.2万年的285处人工用火遗迹,其中燧石打制工具占比达73%,与"燧人氏"之名形成奇妙关联。北京周口店遗址更早的控火痕迹(距今70-23万年),暗示人工取火技术的漫长演化历程。

2. 农业革命:神农氏时代的物质基础浙江上山遗址出土的万年碳化稻米,湖南玉蟾岩发现的1.8万年前野生稻遗存,勾勒出从采集到栽培的农业革命轨迹

磁山遗址窖藏的10万斤碳化粟粒,印证了"神农教耕"的规模性农业生产

河姆渡遗址骨耜、跨湖桥贝耜的发现,证实《易经》"斫木为耜"并非虚言

3. 天文与权力:黄帝传说的双重印证河南濮阳西水坡45号墓(距今6500年)的蚌塑龙虎星象图,不仅展现当时的天文认知水平,其墓主身份更被推测为掌握神权的部落领袖。陶寺遗址(距今4300年)的古观象台遗址,与《尧典》"历象日月星辰"的记载完全吻合。

近年重大发现颠覆了"三皇五帝时期原始落后"的认知:

遗址名称

关键发现

文明意义

良渚古城

水利系统/玉琮礼器/四级社会分层

实证5300年前国家形态

双槐树遗址

"北斗九星"陶罐/丝帛残留物

对应黄帝"考定星历""嫘祖始蚕"

石峁古城

70万平方米石城/壁画/铜器铸造

反映4300年前军事联盟体系

凌家滩遗址

玉龟衔版/祭坛/贵族墓葬区

展现5500年前宗教与权力结构

这些遗址揭示:距今5000年前的中国已出现城市文明、礼制体系和社会分层,与传说中"五帝时代"的社会复杂化进程高度同步。

四、争议与共识:学术界的多维解读关于传说的真实性,学界形成三种观点:

历史原型说:认为三皇五帝是对真实部落领袖的神化,如黄帝对应仰韶庙底沟文化扩张

文化符号说:主张其是文明要素的人格化象征,如神农氏代表农业革命集体智慧

政治建构说:指出汉代为强化"大一统"对传说进行体系化整合

尽管争议犹存,但考古发现与文献记载的"结构性对应"已成共识。例如:

红山文化玉龙与黄帝"以龙纪官"

贾湖遗址龟甲刻符与伏羲八卦

陶寺暴力革命痕迹与"稷放丹朱"传说

无论三皇五帝是具象化的历史人物,还是抽象化的文化符号,他们早已融入中华民族的精神基因。从良渚玉琮到殷墟甲骨,从《史记》笔触到现代考古探铲,我们看到的不仅是上古先民筚路蓝缕的创业史诗,更是一个文明对自身根源的永恒追问。当陶寺观象台的夯土基址与《尧典》的星历记载跨越时空重合,这或许正是中华文明"连续性"最生动的注解——传说与实证交织,神话与历史共生,共同铸就了人类文明史上独一无二的中国范式。