一百多年前,中国历史上著名的维新派领袖康有为,竟然在远在北欧的瑞典买下了一座岛屿。这个让人难以置信的故事,背后隐藏着怎样的历史背景和个人动机?

康有为为何会在遥远的异国他乡投资如此巨资?更令人好奇的是,这座岛屿如今的归属问题。经历了岁月变迁,这座曾经属于中国改革先锋的岛屿,现在究竟落入了谁的手中?

康有为当年的大胆决定,又给后世留下了怎样的遗产和思考?那么,让我们一起去探索这个曾经引领变革,却又难逃沧桑命运的人物吧。

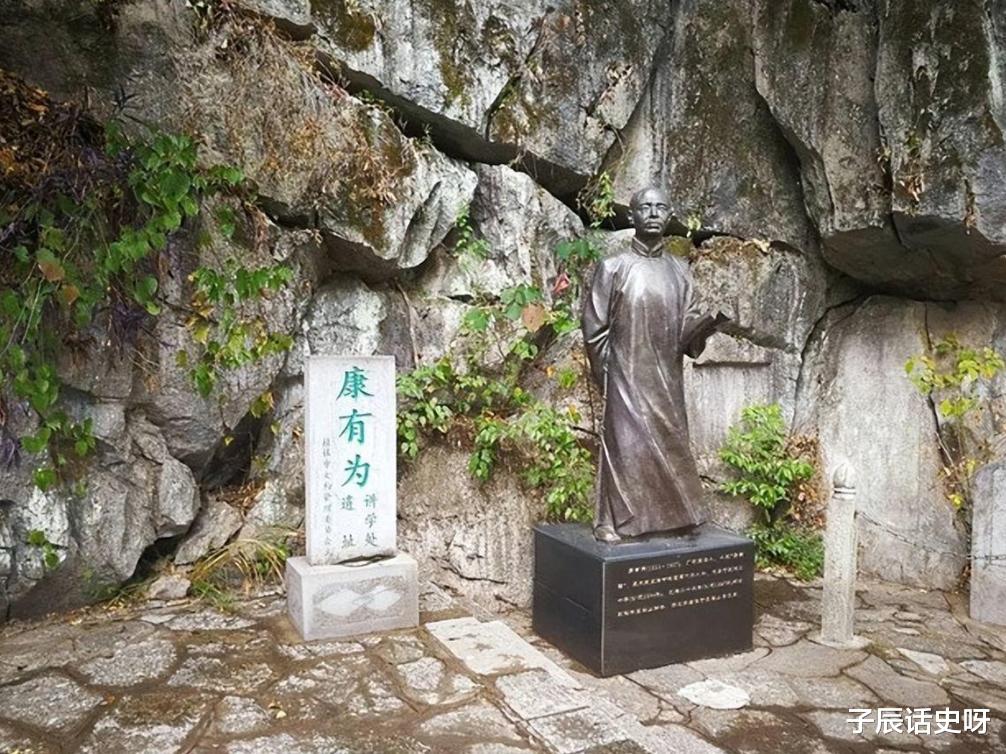

康有为,1858年出生于广东一个显赫的官僚地主家庭。自幼即博学多才,涉猎颇广,尤其对日本和西方文化有着深入的了解。这与当时守旧的士大夫阶层形成了鲜明的对比。

1895年,清政府与日本签订了屈辱的《马关条约》,激起了康有为的愤怒。他联合了1300名应试举人发起了轰动一时的"公车上书"运动,向光绪帝呼吁变革,为百姓参与政治事务打开了一扇窗户。

两年后,光绪帝亲自会见了康有为,被其提出的"接受新思想"、"进行自上而下的政治改革"等举措所折服,从而启动了举世闻名的戊戌变法。

值得关注的是,在推动这一变革运动的同时,康有为本人的婚姻生活却颇具争议。他在已有妻子的情况下,又娶了一名年仅18岁的"二太太",这无疑给他的改革形象蒙上了阴影。尽管如此,康有为依然凭借远见卓识和高超的演讲技巧,成为了戊戌变法的旗帜性人物。

然而,戊戌变法的风光并没有持续太久。保守派迅速联合起来,对之进行了猛烈的打压。1898年9月21日,光绪帝被软禁,变法的六君子也遭到处死。

就在此时,因公出差而未在京城的康有为,得以逃脱了劫难,随即逃亡至日本。慈禧并没有放过这个"头号逃犯"康有为,下令全网通缉。但是,得益于英国传教士李提摩太的帮助,康有为终于得以成功逃离。

原来,在戊戌变法之初,康有为就曾经建议光绪帝重用日本前首相伊藤博文,李提摩太也对此表示支持。这可能是他们选择相助的一个重要原因。

抵达日本后,康有为结识了同为革命者的孙中山。但是,两人的政治立场并不相同,前者坚持"保皇",后者主张革命。因此,很快就产生了分歧。最终,康有为还是被日本政府驱逐出境。从此,他开始了一段跌宕起伏的流亡生涯。

先后到达加拿大、美国等地的康有为,开始了四处奔走呼吁的活动。他希望能够获得外国势力的支持,推翻慈禧,重新拥立光绪帝。

1899年7月,他在加拿大正式成立了"保皇会",并声称手中持有光绪帝的"衣带诏"。尽管这份"诏书"的真伪一直存在争议,但康有为的感人演讲还是引发了许多爱国华侨的共鸣。

保皇会的会费从最初的1美元迅速上升到5美元,会员人数也达到了百万之众,在海外160多个城市都设立了分会。然而,康有为并没有把这些钱完全用于"保皇"的事业上。

相反,他大量投资于房地产、铁路、饭店等领域,获取了丰厚的回报。与此同时,他还时常与同样以革命为目标的兴中会发生争执。可以说,在康有为的手中,保皇会很快就蜕变成了一个以谋取私利为主的组织。

1904年,这位曾经带领戊戌变法的先驱者来到了瑞典。他被这里独特的自然风光所吸引,于是毫不犹豫地以巨资购买了当地一座名为沙丘巴登的小岛,并在上面建立了一处中式园林,称之为"北海草堂"。这座小岛也因此被后人称为"康有为岛"。

在这里,康有为与妻子儿女们安享了几年安逸的生活。但是,1907年,他又前往美国继续自己的保皇活动。从此,这位改革者再也没有回到过这座小岛。

原来,在美国期间,康有为结识了一位名叫何旃理的18岁美籍华侨女子,两人一见倾心,迅速结为夫妻。这位年轻的"三太太"成为了康有为晚年生活的重要组成部分。

不过,这并没有影响到康有为在政治上的努力。1908年,他在美国成立了"帝国宪政会",试图与清廷皇室取得联系,共同制定国家宪法。令人意外的是,清政府居然真的颁布了《宪法大纲》,承诺给予人民一定程度的言论、集会自由。

但革命派早就看穿了这不过是清廷的一个骗局,旨在维护君主立宪制,阻止资产阶级民主革命。而康有为却将其视为新的希望,大加赞扬并号召支持者拥护。

1908年,光绪帝驾崩,隆裕皇帝溥仪登基。对此,康有为依旧抱有保皇的决心,频频请愿要求召开国会。但这一愿望,始终未能实现。

1911年,革命党人发动了武昌起义,掀起了辛亥革命的序幕。面对这一势头强劲的革命浪潮,康有为依然没有放弃。一方面他认为革命必定失败,另一方面则希望借此逼迫清政府召开国会,成为保皇派的领头人。

然而,事与愿违。在短短两个月内,全国15个地区相继宣布脱离清政府的统治,最终导致中华民国的成立。这令一贯自诩为"圣人"的康有为备受打击。

1913年,他终于得以回到中国,但已经完全失去了当年的声势,反而成为了众矢之的。晚年的康有为,仍然对清王朝充满执着。1917年,他竟与北洋军阀张勋在北京密谋发动复辟,试图拥立溥仪登基,却遭到了打击。

1924年,已67岁高龄的康有为,一个人赶到天津觐见溥仪,高呼"效忠"。溥仪见其年迈,心生怜悯,免去了他的跪拜礼。两年后,康有为在青岛英记酒楼就此离世,终年69岁。

值得一提的是,康有为在瑞典买下的这座小岛"北海草堂",在他离开后也渐渐没落。由于康有为家人对此不甚关心,岛上的中式园林慢慢荒废了。最终,瑞典政府收回了这块土地,仅仅简单整理后将其改造为了一处旅游景点。

如今的"康有为岛",早已失去了往日的繁荣,只剩下一些游客偶尔前来参观。这座曾经为康有为带来短暂安逸的小岛,也似乎成为了他一生起起伏伏的缩影。

岛屿的命运变迁,折射出康有为个人经历的沧桑跌宕。当他紧抓着昔日的辉煌不愿放手时,历史的车轮已经滚滚向前,无情地碾过了他的挣扎。

康有为的一生,无疑是一个曲折多变的历史剧本。他既是戊戌变法的先驱者,又是一位固执的保皇者:他既有改革的远见,又有不切实际的幻想。这种矛盾的个性,也一度让他成为了争议的焦点。

但是,如果我们仔细梳理他的经历,就可以发现,康有为的命运其实也是历史潮流的一个缩影。当资产阶级革命的浪潮席卷而来,固步自封的保守派势必会被历史的车轮碾压。

康有为虽然曾经一度站在变革的前列,却最终无法跟上时代的步伐,反而成为了历史洪流中的牺牲品。也许,康有为岛的荒废,正是他自己人生的一个隐喻。

历史的车轮滚滚向前,谁也无法阻挡。我们不能只停留在对一个人物的简单评判,而要透视其背后的历史规律,从中汲取前进的智慧。