云南的双柏县和云龙县,是两个存在感不算高的县,两县都以农业为主,在云南不算冒尖户。在云南大力发展旅游的今天,这两个县也开始以旅游作为新产业,奋力追赶。双柏以虎文化作为卖点,而云龙则用诺邓火腿和太极图大力宣传。

但这两个县在清朝,却各自创造了一项全国纪录,也有可能是世界纪录,至今都无人打破。一个是双柏县的手榴弹,一个是云龙县的养廉银。而且,巧合的是,这两个事都发生在清朝。

先说双柏县的手榴弹。手榴弹是现代战争必不可少的单兵武器,今天的俄乌战争,手榴弹仍然是双方士兵的近战利器。最早的手榴弹是谁发明的?目前公认的就是中国云南哀牢山的彝族人民,具体说就是双柏县的彝族猎人发明的。

双柏县彝族长期生活在哀牢山区。哀牢山区山高林密,野兽出没,进哀牢山捕猎是双柏猎人重要的生存方式。聪明的猎人经过长期的实践,约在十八世纪初期,就是1700年左右,发明了“葫芦飞雷”来捕捉猎物。

“葫芦飞雷”就是把干葫芦掏空,填上火药和铅块、铁片和铁矿石渣,在葫芦颈部放置火草作为引火索。使用时,点燃火草,用小网兜将葫芦飞雷抛向猎物,成功将猎物炸死炸伤。对于倒霉的猎物来说,除了对付弓箭、陷阱、铁夹子,还得对付这个小炸弹。

不得不说,发明“葫芦飞雷”的人真是个天才。那么,葫芦飞雷是如何运用到战争中去的呢?1856年,哀牢山爆发了彝族人李文学领导的反清起义,为了对付拥有优势兵力和火枪火炮的清军,起义军将葫芦飞雷运用到战场上,取得了不错的效果。葫芦飞雷能炸野兽,就能炸人。

最成功的运用,是在鄂嘉城之战中。鄂嘉城是当时清军据守的一个重要据点,在攻占鄂嘉城的过程中,起义军制作了大量的葫芦飞雷投入城中,给守城清军造成了很大的伤亡。在葫芦飞雷的助攻下,经过激战,起义军顺利拿下了鄂嘉城。

后期,起义军还创造性地发明了用手投掷的长颈葫芦飞雷。这种长颈葫芦飞雷,更加方便携带和实用,已经与现代手榴弹的样子接近了,可以称之为葫芦手榴弹。所以说,葫芦飞雷就是现代手榴弹的鼻祖。200年后,日俄战争和第一次世界大战才使用上了真正意义上的手榴弹。

再说大理云龙县的养廉银。云龙也是一个低调的县份,它最有名的特产,就是《舌尖上的中国》提到的诺邓火腿!它就产自大理云龙县的诺邓村。

在清朝,云龙县创造了一项纪录,就是在全国以州为单位发放养廉银的最高纪录。养廉银是清朝雍正皇帝推出的一项制度,1728年向全国推广实施。养廉银,顾名思义,就是发放能够培养官员廉洁的银子。

清朝的官员工资很低,知县这一级,每年的工资不过45两银子,知州这一级,也不过80两,这让他们无法承担正常开支,只能靠贪污和挪用公款解决困境。为了解决官员腐败和经费不足的难题,清朝推出了养廉银这项制度。养廉银主要靠“火耗”这笔收入,其实就是当地的财政收入。

养廉银发放金额,起点和上限由朝廷规定,但具体金额各地自行执行,有一定弹性。在全国所有的州中,养廉银从每年500两到2000两银子不等。这里所说的州,是指较小一级的州,不是大州。最低的是贵州,为500两银子,其他省的州,大部分在600两到1300两之间。条件较好的河南、浙江、河北和广西四个省的州,为1400两。

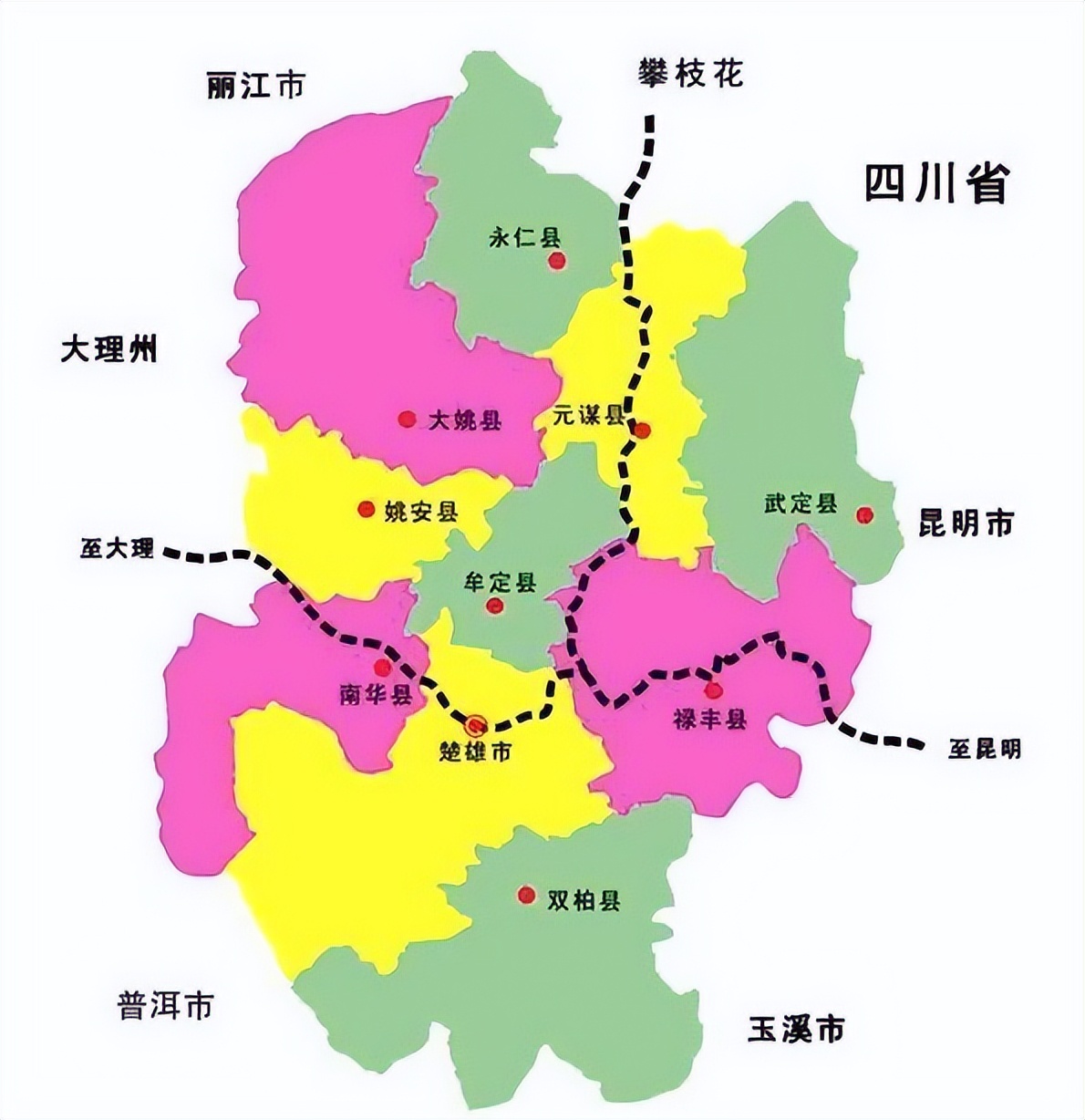

让人觉得不可思议的是,以清朝各省的州为单位来计算,全国养廉银最高的州就是云南大理的云龙州,高达2000两,是规定金额中的上限,排在全国第一名。没错!是全国第一名!云龙当时属于较小的“州”这一级,其实规模就等于一个县,相当于现在的县级市。

云龙的养廉银为什么全国第一,答案是财政有钱。清朝的云龙州,在大理府所辖7个州(县)中比较富有。云龙有两大矿产,一是银矿,二是盐矿,都是赚钱的产业,支撑起了云龙的财政收入。除了规定上缴部分,剩下的很宽裕,所以当时的云龙州,就能够给知州发放每年2000两银子的养廉银。

这就是曾经的双柏县和云龙县,各自保持了一项全国纪录,希望他们的明天会更加美好,重铸当年辉煌。