张宗昌是北洋军阀时期一颗恶名昭彰的军阀。

他崛起于北洋政府末期,疯狂扩军,强占地盘,割据一方。

手握兵权后,他对百姓肆意剥削,重税横征,穷奢极欲,迅速聚敛了巨额财富。

仅三年督鲁期间,便攫取了超过三亿元。

社会上戏称他为“三不知将军”:不知兵有几何,不知钱有几何,更不知姨太太有几何。

张宗昌既无文化,更无信仰,手段狠辣,翻脸无情。

他今日与你称兄道弟,明日或将刀架脖颈。

张宗昌曾被舞女羞辱,多年后他将其扔到滚烫的炕上:现在我叫你滚

流氓军阀张宗昌

张宗昌,山东掖县人,乱世中浮沉的一颗“毒星”。

此人绰号众多,“狗肉将军”“混世魔王”“三不知将军”,无不直指其荒诞与暴虐。

他出身贫寒,青年时为谋生漂泊东北,与盗贼、胡匪混迹,学得一身匪气。

辛亥革命爆发后,他投靠山东民军都督胡瑛,旋即转投冯国璋,直到1921年,攀上奉系首领张作霖的高枝,才开始扶摇直上。

随后,他在军阀混战中辗转大江南北,四度入鲁,山东百姓因此苦不堪言,人称他为“山东王”。

张宗昌的山东岁月堪称灾难。

横征暴敛是他的拿手好戏,各类苛捐杂税竟达五十余种,几乎无物不税。百姓编嘲,“督鲁三年,地皮刮三尺,天高也三尺。”

他不止搜刮民脂民膏,还血腥镇压工人运动。

青岛纱厂罢工,他出兵镇压,死伤无数,酿成骇人听闻的“青岛惨案”;济南工人运动,他同样出手凶狠,工人领袖惨遭杀害。

他甚至把魔爪伸向北京,毒害进步记者,斑斑劣迹,令人发指。

张宗昌的荒唐,更体现在他的“三不知”。

其一,不知有多少兵。他的队伍鱼龙混杂,匪化为兵,兵化为匪,数量混乱,连自己都难以厘清。

其二,不知有多少钱。他一路滥印钞票,强迫百姓使用,军队一走,钞票成废纸。

其三,不知有多少姨太太。他的“后宫”可谓“国际化”。

中国的、俄国的、乌克兰的、朝鲜的、蒙古的,应有尽有,据说足以组成“国际纵队”。

张宗昌并非孤例,却是北洋军阀恶行的集大成者。暴虐、贪婪、荒诞。

曾被舞女臭骂一顿

张宗昌,发迹后回了山东,登上了齐鲁大地的头把交椅,真是要风得风,要雨得雨。他如今,要权,唾手可得;要钱,堆积如山;要女人,络绎不绝。

如此情形,他怎会满足?于是,荒淫无度便成了日常。

他大肆搜罗佳丽,广纳妻妾,凡有姿色者,皆难逃他的魔掌。

但在这些计划中,有一件事尤为迫切,那就是去找当年辱他至深的陈佩瑜。

当年未发迹时,张宗昌向这位交际花示好,却被当众羞辱,甚至遭臭骂。

此事刻骨铭心,他每每想起,便咬牙切齿,誓言不报此仇不为人。

事情本是这样。

十四年前,烟台的春天初暖未寒,张宗昌腰缠万贯,趾高气扬,忽然对烟台的游乐场所生了些兴致。

那一天,副官张少俊得了两张请贴,邀他同往“白玉别墅”。

此地据说是烟台最高的“洋场”,而那陈佩瑜,正是此间的风云人物。

门一开,出来的却是个眉清目秀的女子。张宗昌当即以为是陈小姐,忙不迭鞠躬,岂料副官张少俊却一语点破:“这是吴妈。”

张宗昌愣住,心下嘀咕:“连个使唤丫头都这般标致,可见主人确实不同凡响。”

两人进得厅内,只见灯火通明,觥筹交错,一片喝彩声此起彼伏。

正是陈佩瑜小姐在弹琴,众人围坐聆听,个个神魂颠倒。

她穿一袭黑色落地长裙,袖口窄窄的,露出纤细的手腕,那双手洁白如玉,指甲染了豆蔻,微微点在琴键上,流淌出的旋律似有无尽幽怨。

张宗昌不懂琴,却懂人。他盯着陈佩瑜的侧影,愈看愈觉心头发热。

那眉梢眼角藏着风情,那一只微眯的眼,已勾得他神魂不守。更别提那线削的鼻梁,丰润的嘴唇,仿佛生来便为迷人。

他只觉胸口炙热,竟有些喘不过气来。

一曲终了,众人掌声如潮。

陈佩瑜起身,提裙鞠躬,步履轻移如风摆杨柳。那长发微微一甩,竟摇得张宗昌心底一震。

他痴痴地望着,心想:“这样的女人,这么多男人抢着要伺候,怕是轮不到我。”

夜深了,宾客散去。陈佩瑜彬彬有礼地送客,待最后一人消失在门外,她也翩然隐入正门之后。

张宗昌怔怔地站在门口,满心疑惑:“这也叫卖身?”

张少俊笑了笑:“人家卖艺不卖身。想要近身,大概得比花魁还要千金难买罢!”

张宗昌一早便起身,满心憋着一股火,怀揣两副金镯,又匆匆赶往白玉别墅。

他这回准备周全,先在门口敲了几下门,却忽然想起应按电铃,便猛地摁住不放,仿佛这铃声能催出他昨夜魂牵梦绕的倩影。

门开了,是吴妈。她双手叉腰,语气不善:“干什么呀?门都开了,还按什么铃?”

张宗昌这才松了手,却丝毫不掩霸气:“我找陈小姐。”

吴妈上下打量他一眼,淡淡回道:“陈小姐可没请您呀,至少不是今天。”

“你去告诉她,”张宗昌脸色一沉,“有一个团长来拜访。”

“团长?”吴妈一声冷笑,“陈小姐的客人最少也是师长,哪来的团长?”

这话如刀,直刺张宗昌的脸。

他几时受过这样的奚落?登时火冒三丈,暴跳如雷:“你个老货,狗眼看人低!陈佩瑜不就是图几个钱?老子有的是钱!”骂声震天,引得屋内外一片安静。

就在此时,阳台上传来一声冷语:“谁在这里骂街?”

张宗昌闻声抬头,只见陈佩瑜站在阳台上,身着白色睡衣,眉目如画,眼神却如冰刀,直逼人心。

他顿时愣住,方才的粗鲁威风全消,僵立原地,仿佛成了被敲打的木偶。

好半晌,他才想起自己的来意,急忙掏出两副金镯,递给吴妈,连声道:“拿上去给陈小姐看看。”

吴妈接过,缓缓上楼。

片刻后,阳台上传来一声轻哼,那两副金镯便从天而降,重重落地。

陈佩瑜冷冷吐出三个字:“让他滚!”

张宗昌拾起金镯,脸色青白交错,转身离去。

他一路咬牙,怒火中烧:“好!陈佩瑜,今日之辱,我张宗昌若不报,便不算男人!有朝一日,我定叫你悔不当初!”

离开烟台时,他心中翻涌,既是愤恨,也是屈辱。

他默念着:“堂堂张宗昌,竟被一个女人骂得抬不起头!天道轮回,总有一天,我要把这账,连本带利讨回来!”

风尘滚滚,毫不留情

这一天,张宗昌又想起了“外国点心”,想起了十四年前的那桩“未了心愿”。

“少俊兄,此事全托付于你,无论如何,要给我寻到那个女人,掘地三尺也罢!”

张少俊如今已是少将参议,听到这差事,不敢怠慢。他四处奔走,费尽周折,然而烟台的白玉别墅早已物是人非,换了几任主人。

幸亏仗着黑道的消息,才终于找到这位扎进张宗昌心头的“绝代佳人”。

“将军,总算找到她了,真是费了九牛二虎之力!”

张少俊得意地献功,“不过她早已从良,嫁了人,现在在崂山脚下的李村师范教音乐。她男人嘛,倒也算有点名气。”

“什么名气?”张宗昌眉头一皱。

“作曲家。”

“哈,我当是什么大人物呢!不过一介文弱书生,没有一兵一卒!”张宗昌嗤之以鼻“立即把她给我弄来!男人怎么办?”

“怎么处理?买、骗、杀,全听您吩咐!”

于是,一场横祸降临在了崂山脚下一个宁静的小家庭。

陈佩瑜早已脱离烟花之地,与中学时代的恋人徐铮重逢。

他们在烟台再续前缘,抛弃浮华与喧嚣,来到李村师范。

这里没有达官贵人的纠缠,也没有巨商阔少的骚扰,他们过着清贫但清白的生活。

每晚饭后,徐铮拉起小提琴,陈佩瑜伴以钢琴,合奏新创的乐曲。两个孩子拍着小手,学着节奏,一家人其乐融融,与世无争。

然而,这份宁静被打破了。陈佩瑜突然失踪,徐铮焦急万分,四处寻找,却无迹可寻。

正当他准备登报求助时,张少俊带着一张《黄海潮》登门而来。

“看看吧,陈小姐如今可是风光无限。”张少俊冷笑着递过报纸。

徐铮接过一看,顿时愣住了。报纸上是一张合影,标题赫然写着:“陈佩瑜重温旧梦,再嫁张宗昌为六姨太!”

“不!这不可能!”徐铮双目圆睁,几近嘶吼。

“将军念旧情嘛。”张少俊阴阳怪气地说道,“这五百大洋,算是补偿你的损失吧。”

徐铮闻言,大脑一片空白。眼前一黑,他踉跄倒地。那原本温馨的家庭瞬间破碎,两个可爱的孩子成了无依无靠的孤儿,彷徨于街头巷尾,任人驱赶。

而此时的张宗昌,却在灯红酒绿中,再度高唱“旧情难忘”。

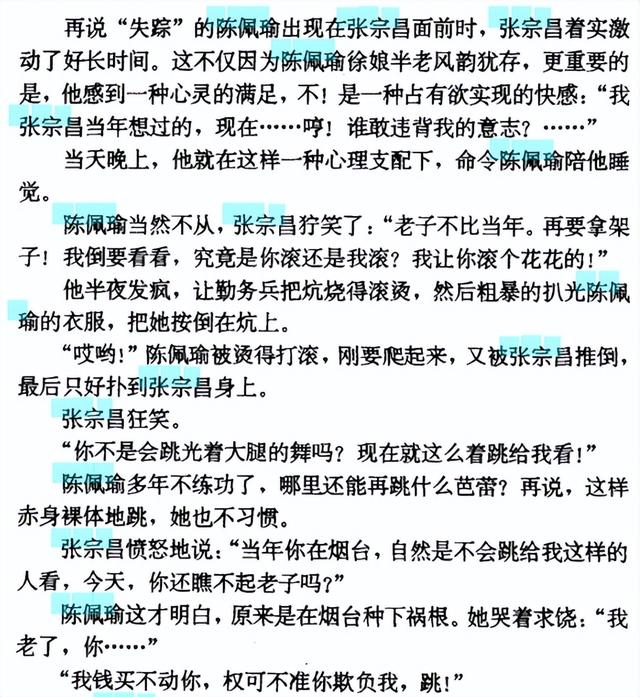

陈佩瑜再次出现在张宗昌面前时,张宗昌显然是激动的。

这种激动并非源于久别重逢的感怀,而是来自一种病态的满足感。

他看着眼前的女人,虽已年过半百,风韵却未曾全失,心中更添几分得意:“当年我张宗昌想要的,如今还不是唾手可得?哼!谁敢违我的意!”

当天晚上,这种自以为是的胜利感彻底吞噬了他。他命令陈佩瑜侍寝,语气中满是威胁。

陈佩瑜自然不从,刚开口拒绝,张宗昌便狞笑道:“你再拿架子试试!老子现在可不是十四年前的那个穷酸样,看看谁滚得更花哨!”

随后,他如疯如狂,命人烧热了炕,将陈佩瑜粗暴地按倒。

灼热的炕面令她痛苦不堪,刚要挣扎起来,又被他一把推倒。

最终,炕烫得无法忍受的陈佩瑜,只得扑向张宗昌,试图以此缓解那炙热的折磨。

“哈哈!”张宗昌看着她狼狈不堪的模样,狂笑不止。“不是会跳舞吗?今天就跳给我看看!”

陈佩瑜闻言,身子一颤。多年未练的芭蕾,再加上这屈辱的环境,如何还能跳得起来?更何况,她从未在这样的情况下被迫“表演”。

“当年在烟台,你大概是看不上我张宗昌吧?”张宗昌声音冰冷,眼神却带着掩不住的狠戾。“今天还敢瞧不起我?跳不跳?”

陈佩瑜这才彻底明白,原来所有的灾祸,皆种于当年的烟台。她泪如雨下,颤声求饶:“我老了,您……”

“老了?哈哈,我的钱买不动你,权却足够让你屈服!跳!”

张宗昌的眼中闪过一丝快意,这场所谓的“舞蹈”,根本不是为了欣赏艺术,而是为了彻底践踏她。

他要让这个“外国点心”彻底俯首,连最后的一丝尊严也不留。

他要她“卖”,要她为自己完全地“卖”,比当年对那些显贵还要低声下气。

陈佩瑜再无选择,只能含泪舞动。

那舞蹈已无丝毫优雅,脚步僵硬,动作生涩,她的双脚死死贴在炕面,仿佛要用尽全力稳住残存的尊严。

而张宗昌,只坐在一旁,笑得愈发放肆。

这一夜,对于陈佩瑜,是尊严的彻底崩塌;对于张宗昌,是病态欲望的片刻满足。

而这所谓的满足,却如炭火般烧灼,愈发狂妄,也愈发空虚。

然而,第二天清晨,张宗昌的兴致便如昨夜的酒杯,落地碎了一地。

他躺在床上,看着一旁瑟缩的陈佩瑜,竟生出几分厌恶来。

那所谓的“绝代佳人”,在欲念满足后,竟变得平庸无奇。

不,连平庸都算不上,不过一根无趣的木头。

他起身披衣,目光冰冷,昨夜的狂欢与快感已消散得无影无踪,剩下的,唯有一种说不出的空虚。

那些费尽心机的追求,看来不过是自欺欺人的笑话。

从这一刻起,陈佩瑜在他的心中便彻底失了色彩。她成了他屋子里的摆设,甚至连摆设都不如。他懒得再看她一眼,整日愁眉不展,连酒肉宴席都提不起兴致。

直到1932年,张宗昌遭刺身亡,陈佩瑜才得以逃出生天。

然而,当她回到故乡时,却发现曾经的亲人和爱人早已化作黄土。

这人世间,风尘滚滚,毫不留情。

参考资料:

翟野著.兽性人生:张宗昌》1996

阿豪

他是你爹吗,,写这帮垃圾的事,。,垃圾