浙江,金华,兰溪。

一个有着美好名字的地方。因城西南兰阴山下有溪,崖岸多兰茞,溪以兰名,县以溪名,故名兰溪。这里自古人文璀璨,风光秀美。

一起来看兰溪名列前5批中国传统村落的15个最美古村落,你去过几个?

1 金华市兰溪市兰江街道姚村村

名列第2批中国传统村落。号称“瀫西巨族,素封之家”,已有700年历史。

姚村始建于南宋,距今已有700多年历史。村名原叫“夏宅”,后来以姓氏最多的姚姓改名为“姚村”。

这个古朴静美的村落里,分布着诸多人文古迹。现存始建于明、清两代的祠堂、大厅等26座,明清时代所建住宅55座。整个村庄,古朴感十足。

村落道路布局如“井”字形,背靠龙山、前临潆溪,村落现有古建筑围绕前、后塘而建,有宗祠、庙宇、戏台、凉亭、民居、桥梁等。处处可见青砖白墙灰瓦马头墙。村中有一条清澈见底的潆溪蜿蜒而过,两岸架着锁潆桥、荷花桥等六座古桥,增添了一番小桥流水的古韵。

步入姚村,感受到的是一种文化的厚重。姚村保留有较为完整的公厅、祠堂和古戏台,这些厅堂和戏台都有飞檐翘角,砖雕木雕花样精致优美。梁柱上雕刻着飞禽走兽、花鸟虫鱼、戏剧人物等精美图案,虽历经岁月洗礼,却依然栩栩如生。

姚村古建筑以月塘水系附近的齐政堂、崇德堂、奉政第和古戏台为中心,依地势呈辐射形分布,整体感强。齐政堂与崇德堂分别题写“瑞叶三斯”、“颂叶三斯”,三斯即“生于斯、长于斯、老于斯”,有“落叶归根”、“眷恋故土”等涵义。

姚村民居典型单元一般坐西朝东,建筑相联,户户相通,形成长条型住宅团。其中从如德堂后延伸到村中骑街楼,又从骑街楼向西延伸到上厅基,由骑街楼衔接的两组最大,占到全村面积的约10%。组团之间形成弄堂,弄堂道路用青石板砌筑,弄堂两侧建筑均有马头装饰精美的封火墙。弄堂中还有过街骑楼,将两侧民居建筑相连。

700多年的时光给这个村落留下格外古朴的意境。如今村中道路、水系仍保持清代的模样,源于村民受到传统观念影响较深,不愿轻易改动本村山环水抱的道路水系,如今村民们依然贴着古老的水系,静静而居。这里的建筑、水流、人居,都是格外怡然自得。也让每一个来者都能格外舒缓心灵。

2 金华市兰溪市女埠街道垷坦村

垷坦村,位于兰溪市西北的女埠街道,名列第2批中国传统村落。

垷坦村迄今已经有一千余年的历史。早在唐代,孙、胡两姓就定居坦村,南宋大理寺少卿、金华知府周三畏,来此隐居。明代初村落格局基本确定。

垷坦村历史久远,因此保存了众多历史遗迹。明代古塔、古堂楼、古宗祠、古牌坊、古桥梁、古磨坊、古榨油车、古水车、古水井等等,粉墙黛瓦,雕梁画栋,处处彰显着垷坦村深厚的文化内涵,步入古村中,欣赏着斑驳的建筑遗迹,仿佛梦回千年,穿越时间的桎梏。

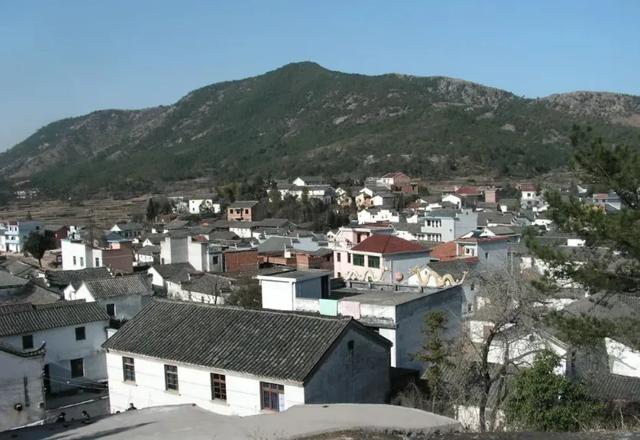

垷坦村位于白露山下,村落四面群山怀抱,四面高,中间低,犹如一方砚台,垷坦村名即源于此,后人在村落东侧山上建设仁寿塔,如一支毛笔矗立在砚台之上。

群山怀抱的地形,是文人骚客理想的隐居地。整个村落坐西朝东,一水贯穿村落流入兰江。贯穿村落的小溪,与另一条发源于郎山的小溪在村口紫亭桥汇合,古人称之为“山有八峰秀美,水有九曲值流停”。

垷坦村落沿着贯穿村中的小溪依水而建,在水的两侧为村中主要道路,形成村落的主要轴线。以主要轴线为骨架,左右两侧连接着许多古巷,整个村落道路形成鱼骨状布局。进入这里,时光犹如穿梭。

3 金华市兰溪市女埠街道渡渎村

名列第2批中国传统村落。这个宁静古朴的村落,是明代南京礼部尚书、著名学者、教育家章懋的故里,有典型江南耕读文化的缩影。

北宋天庆十年始祖章喜孙,行三七因避方腊之乱,由淳安渡渎迁徙该地,迄今已有900年历史。该村庄系明代礼部尚书、南京国子监祭酒章懋后裔聚居地。全村90%多为章氏家族。

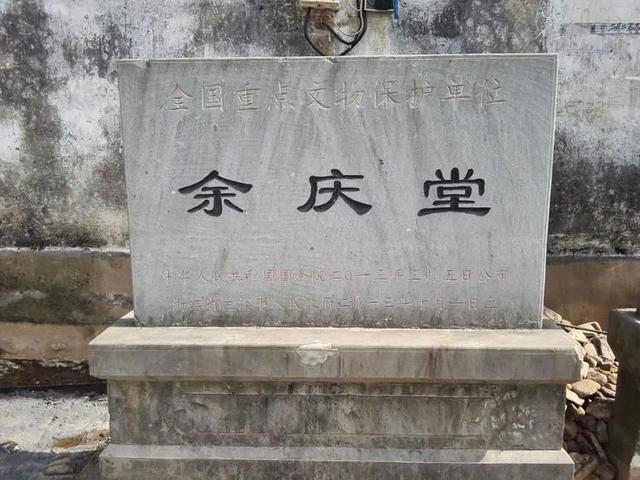

渡渎村庄历史古建筑众多,有余庆堂、章氏家庙、枫山故居、尚书石牌坊、徵士第、正心堂、诚意堂、衍六厅、恭敬堂、和贵堂,古民居一百多处。其中余庆堂列为国家级文物保护单位,章氏家庙列为省级文物保护单位。

余庆堂,俗称上厅,明代建筑,共三进,坐东朝西偏南。正厅三间,通面阔16米。明间九架前后双步,柱侧脚,柱头卷杀,柱头用圆栌斗,顺檩方向出两翘。平身科明间、次间均二攒。单步梁鸱鱼状。月梁拼合,断面矩形。穿堂施藻井。厅边尚存明代石狮。建于明代洪武年间。共三间三进一穿堂。

走进渡渎村,处处可见精湛古建筑,宏伟壮丽,鳞次栉比。村落文化,秉承了章氏先祖自宋明以来“世代簪缨,人才辈出,官居显要,禄食宜丰,非他族所能比拟”。

因自古以来崇尚儒学,耕读传家,并且明确写入族规家训。受其影响,整个村落文化乡贤名人较多。如今,这个历史文化古村落里,可以感受那些遥远的时光。此外,这里非物质文化遗产丰富,有龙灯、香鼎、木活字谱局等。

4 金华市兰溪市女埠街道虹霓山村

金华市兰溪市女埠街道虹霓山村,名列第2批中国传统村落。

虹霓山村从唐朝前初兴,到北宋建村形成规模而旺盛之极,因青山雨雾天晴阳光返照如虹霓得名。

村落为棋盘形格局,随山势高低起伏,街巷多为鹅卵石路面,村形如龟,南头北尾,象征着古村落长盛不衰。现保留有400幢古民居,连绵成片,甚为壮观。

走进村落,感受古朴的民居和悠长的古巷,巷子中间光滑油亮的鹅卵石路面带着岁月的痕迹,衬托着整个村庄的古老气息。

世美堂值得一看,为该村童姓宗祠,距今已有一千多年的历史。世美堂为平面三开间三进二天井的格局。中进磉板为红石质,形制巨大,为宋元遗物。现存建筑物为清末重建。祠堂内雕梁画栋,梁和柱之间以牛腿装饰,期间刻有人物、狮子、仙鹿等图案,栩栩如生、惟妙惟肖。堂中还种一棵上百年树龄的桂花树。

5 金华市兰溪市诸葛镇诸葛村

名列第2批中国传统村落。诸葛村是全国诸葛亮后裔最大聚居地。现有保存完好的明、清古建筑200多处,并按九宫八卦设计布局,是中国古村落、古民居的典范,也是浙江古文化的三大标志之一,被费孝通先生誉为“八卦奇村,华夏一绝”。

兰溪诸葛村村中现有人口5000余人,其中诸葛亮后裔有4000余人,是一个建筑独特、人口众多、规模庞大的现代古村落。

村庄为中国十大古村,为全国重点文物保护单位,国家级非物质文化遗产地,承载各级非物质文化遗产8项,其中“诸葛古村落营造技艺”、“诸葛后裔祭祖”为国家级非物质文化遗产。

6 金华市兰溪市诸葛镇长乐村

名列第2批中国传统村落,依山傍水,一个古朴静美的村落。

村原名叫上坑庄,元朝末年,朱元璋攻打浙中地区,率军途经上坑庄,屯兵月余。他见此地民风淳朴,百姓勤于耕作,生活其乐融融,于是由衷地感叹道:“此实常乐之村也!”自此以后,“常乐”之名得以代代流传,最后演变为“长乐”。依山傍水

长乐古村是宋元之际浙东学派中坚金履祥后裔的聚居地。自明以来,长乐科甲不断,陆续建起了许多祠堂和雕饰精美的住宅。全国鲜有保存的元代建筑楼上厅,是长乐古建筑群的特色所在。

长乐村是兰溪为数不多的古建、格局、风貌都保存较完整的传统村落之一。全村遗存着126座保存完好的元明清古民居、古牌坊,完整地保存着古驿道、古石板路,每一座建筑都记载着历史的沧桑和浓郁的江南特色。

长乐村不同于以房派为单元,围绕池塘宗祠团状分布的其他古村落,村落结构由一条横向古驿道、三条纵向街道和成枝杈状分布的巷道组成。不仅如此,它不同于中国传统民居坐北朝南的基本原则,大多的民居和公共建筑的大门都是朝北开,村落格局深受易经风水理念影响,最主要的是七星格局和姓氏风水格局。

7 金华市兰溪市永昌街道社峰村

名列第3批中国传统村落。一个宁静古朴的美好村落,名列第3批中国传统村落。村中有一山名社峰,村以峰名,是延陵吴氏聚居的村庄。这里古桥、古牌坊、古宅人家,藏匿着久远的宁静、平和。

村落居于传统的风水宝地之中,可以概括为枕山,环水,面屏的模式。兰溪社峰村的选址,被“形家所称最胜之宅兆也”,符合最正统堪舆选址原则标准。这与社峰吴氏始祖博学宏文,深于伊洛之学,对堪舆风水学较深研究有关。

走进村落,处处可见明清建筑,保存完整,白墙黛瓦、古风古韵。全村现有各类明清建筑40多幢,其中始建于明代的积庆堂,于2013年被列入国家级重点文物保护单位。

积庆堂又名“恩荐堂”、“小宗祠”,始建于元代,由社峰七世祖吴馀创建,整个建筑雕梁画栋,雕刻极为细腻、精美;凝聚着祖先的智慧,沉淀着千百年的建筑精髓。

村北田里有“藏”着一座造型别致的四角石牌坊,通高不足五米,像是袖珍版的许国石坊,是清咸丰九年为“故儒吴大业妻毕氏”所建,据说它是现存的唯一一座四角牌坊。

8 金华市兰溪市黄店镇芝堰村

芝堰古村,名列第3批中国传统村落,位于兰溪市黄店镇,系陈氏聚居地。旧名芝溪、芝水。因溪涧山峦多有灵芝生长得名。古时此间曾筑有小堰以灌田,因此而得名。

村落东首桃峰耸峙,芝山起伏,如一条青龙腾跃而来;村落西南有形神兼备的狮、虎两山雄踞村西;北面的陈陀山像一把“金交椅”,把整座村落环抱其中,加上南面村口象征“朱雀”的半月塘,使整座村落形成了一个以“左青龙、右白虎,前朱雀、后玄武”为格局的典型的风水生态环境。

曾经的古婺州与严州的重要驿站,水文化、驿文化的基因,一开始就融入这座江南古村落的血脉中。始建于宋代,明、清时期出现,客栈、杂货等商业建筑,迄今已有850余年。

芝堰村古建筑年代之早,数量之多,结构之精美,保存之完整,也属罕见。全村不仅拥有衍德堂、孝思堂、承显堂等古建筑近百座,且元、明、清、民国等四个朝代的各种建筑集于一村,堪称“典型的中国古民居博物馆”,被古建筑研究专家誉为“四朝建筑瑰宝村”。

古时,这里为严婺古驿道,由于过往行人密集,商贸活动频繁,在明中期就已经形成了较为完整的村落格局,大量的厅堂、民宅、客栈、店铺、茶馆、过街楼等随之兴建。位于主轴线月亮街上的九座厅堂建筑是芝堰村古建筑群中最典型代表,

村外青山环抱,一股水系穿村而过,与村口的月牙形池塘相通。漫步在古街巷,潺潺流水不绝于耳,古朴而宁静的风光,扑面而来。

9 金华市兰溪市永昌街道永昌村

名列第4批中国传统村落。位于永昌街道,村落处于江南小镇之中,具有江南水乡特色。

永昌村古风浓郁,现有商周古文化遗址、东晋古墓、宋代岗楼遗址、明代石拱桥、清代石牌坊、李氏“衍庆堂”和永昌古街等文化胜迹。现存建筑形式有石坊、拱桥古溪、道、古店铺、古作坊、古民居、商业会馆等。

永昌村历来是商贾荟萃之地,由于水陆交通便捷,明清时期永昌成为古兰溪县最主要的集市之一,汇集了大量徽商并建有会馆,如今较完整保存了当年的历史风貌。

永昌古街最为著名,东西走向,全长1000米,宽4~5米,整个古街区占地面积约15000余平方米,拥有古建筑200多座,整体风貌保存的相当完整。

街区内有双溪贯穿而过,景色秀美。街区两侧有多条里弄向外辐射,格局呈“丰”字形,小巷里弄深处分布民居、宗祠、寺庙、会馆等建筑,较为知名的古迹如清徽州会馆、李氏蕃衍厅、永昌桥等。

走进古街,临街是鳞次栉比的商铺店号,小巷深处分布各色古建筑,古街东西两头各立牌坊一座,过溪有石拱桥,及20多间长四十余米水阁楼相连。沿着青石铺成的小巷,穿越古街区,可见白墙灰瓦马头墙连绵成片,古桥水榭倒影,风光秀丽。

10 金华市兰溪市水亭畲族乡西姜村

西姜古村落,名列第4批中国传统村落。位于水亭乡,据说是三国名将姜维后裔子孙最大聚居地,一个古风犹存、祠堂恢宏的古村。

古村落坐落于整个龙山之上,村中有两口井谓之“龙眼井”,象征龙的两只眼睛,之前的一口池塘谓之“龙口塘”,象征龙的一张口。整个村的造型活像一条龙,呈扇形布局。凤岗就是龙山上一个最高点,其地就是龙头上。龙头高高翘起,恰似凤凰展翅。这龙凤相栖之地据说是最好的风水宝地。

西姜村整体传统建筑格局保存完整,建筑特色明显,属浙西部黑瓦、白墙等徽派建筑。整体村落布局,有着独一无二的扇形规划形状,以山势最高处为基点,由点及面向西辐射呈纸扇状展开。村中16条纵向小巷为扇骨,宗族公共建筑、各分支公房和民宅则错落有序,呈阶梯状排列构成扇面。

村落以姜姓聚居,在伊山西面,故名西姜。西姜村是三国时蜀国名将姜维最大的后裔聚居地。村中的《姜氏宗谱》中记载了姜维第36代孙在元贞元年裔孙姜霖公举行定居营建村落开始,到兰溪为官后定居西岗,即西姜村,后繁衍成七个姜氏村落以北斗七星状“庇护”在诸葛亮最大的后裔聚居地(诸葛村)周围。

整个古村落还保存着80多幢明清建筑的古村落,700多年历史时光悠悠岁月,造就了西姜村特有的风貌。散步在古老的建筑之间,可以品味着它的曾经。

古村内最具知名度和规模的是西姜祠堂,又叫孝思堂。建于明隆庆、万历年间,总体呈“回”字形平面,规模之大,规格之高,用材之巨,工艺之精是江南宗祠建筑中的佼佼者。西姜祠堂2013年被列入“国家文物保护单位”。占地3000余平方米,由四进院落组成,被古建筑学家罗哲文誉为“全国最大、最有人文价值的民间家庙”。

11 金华市兰溪市兰江街道上戴村

金华市兰溪市兰江街道上戴村,名列第5批中国传统村落。

九龙十三岗是上戴村独有的葡萄型地形特征。宋淳熙年间,村祖戴姓自兰溪十一都戴家庄迁居莲湖,后裔分布在莲湖(莲塘)之上,故称上戴。

位于风景秀丽的柱竿山山脚下,村落民居围绕村中心门口塘旺塘而建,环水塘呈放射状格局,重要建筑也都在水塘四周,总体如一“井”字形,街巷为鹅卵石衬石板路面,整个村落存有浓浓古韵。

村中建筑有上戴祠堂、花厅、店堂、塘沿厅、惇信堂等9个厅堂以及民居、古井、古巷、古石阶等,现存建筑以清中叶建筑为多。环绕整个村的水塘有莲塘、店塘、大坞塘、坟口塘等15个之多。

村落的上戴宗祠远近闻名,是村里的“宝贝”,宗祠七开间,为一回字形四合院建筑,中厅三开间,歇山顶,全部用青石柱,牛腿等雕刻戏曲故事。大门三间,门各有抱鼓,俗谚:“三门六抱鼓,抵过宰相府”。

12 金华市兰溪市永昌街道下孟塘村

金华市兰溪市永昌街道下孟塘村,名列第5批中国传统村落。

一个徐姓聚居的古村落。该村以村东南的下孟塘(湖)得名。据考证有 108亩面积的下孟塘(湖)始建于唐代。下孟塘村徐氏始迁祖名万,字必大,由金华折桂里胥宇来居,历代文人官员辈出。

村内保留着大量的古建筑,现存的古建筑多为明清时期所建,基本保持着清末民初的格局。该村现存两个族祠(上族祠、下族祠)和十三个宗厅, 流传着“孟塘十三厅”的说法。其中,上族祠为国家级文物保护单位,嘉庆堂为省级文物保护单位。

上族祠又名孝伦堂。尚存“邦关重望”古匾,年号不可辨,推断其大约兴建于明万历前后,已经有370多年的历史,建筑面积1700平方米,完整地保留了“回字形”结构,保存之完善在江南并不多见。

嘉庆堂又称高元厅。由门厅、正厅、穿堂、后厅和厢房组成,主要建筑为明中前期遗构,门厅与两厢为清末改建,总面积500平方米。门厅面阔三间,进深七檩,门外有四柱五楼牌坊式砖雕门楼,雕饰较简洁,正中央为纪念该堂后裔徐志鼎获省举及国进士而刻有“乡会联捷”四字。

13 金华市兰溪市游埠镇潦溪桥村

金华市兰溪市游埠镇潦溪桥村,名列第5批中国传统村落。

潦溪桥村世居章姓,村落原名潦溪章,因建村于潦溪桥头,故改称潦溪桥。村落形成于元代,该村至今保存了有古桥、古民居、古厅堂等许多古建筑。

村中潦溪桥、无逸堂、雍睦堂、大夫第等形成明清古建筑群。古建筑遗存多为清代至国民年间,并具有相当的整体规模,基本保留了江南古村落的传统风貌和格局。

潦溪桥古村落最具特色的莫过于选址特色和分布格局, 月牙形的村落布局极具特色,大量遗存的传统民居村落沿月亮形的潦溪和马鞍形的马鞍山存在,即村前自东自南往北弯凹成弓形,村后则自西自北往南弯凹呈反弓形,大致上呈带状喇叭形分布。

潦溪桥古建筑群始建于清代康熙年间,建筑风格多为“白墙灰瓦马头墙”,造型独特,气势恢宏,雕刻工艺精湛,村落布局合理。随后陆续建造无逸堂、敬德堂、雍睦堂、友恭堂、孝友堂、久思堂、丁隆堂、继述堂八座大厅,都是肥梁胖柱、三进两明堂的结构。

14 金华市兰溪市黄店镇三泉村

名列第5批中国传统村落。这里是帝师故里,状元之乡!一个了不起的传统古村落。三泉唐氏先祖自宋淳熙8年迁居三泉,近千年的繁衍生息,三泉村唐氏科第有8个进士、32个举人,59个贡元。

村中有柱竿山,山麓中有上、中、下三井,又称青、赤、白三泉,泉水各泛青、赤、白三色,三泉村因此得名。三泉村既有深厚的文化底蕴和丰富的人文资源,同时又有柱竿山人文景观、古村古建及美丽田园风光。

三泉村世德堂为全国文物保护单位, 是兰溪地区最具宋元风格的木构建筑。又称“将士厅”。现存三进,面阔皆三间,坐北朝南,占地面积710平方米。

第一进建于明嘉靖年间,有牌坊式砖雕门楼,次间梁架均用砖砌入墙体之中。精致的飞檐翘角,每一砖一瓦都透露着古人的智慧和匠心独运。

总体为三进两天井合院式,依次有照壁、门楼、门厅、正厅、后厅、厢廊、夹弄等组成。现存砖雕门楼为明嘉靖年间建造。额枋上有高浮雕的双狮戏球、麒麟、牡丹等,拱眼壁等处有彩画。

15 金华市兰溪市黄店镇桐山后金村

金华市兰溪市黄店镇桐山后金村,名列第5批中国传统村落。

坐落在三面环山的燕窝型的“凹”处,体现古人“择水而居”选址理念,负山带水,周边有九座小山,其水都从村前的小溪流过,人们称其为“九水归一”。桐山后金村因村坐落位置的独特,史称“八卦地”,后广为流传称“八卦古村”。

古村街弄四通八达,犹如似扇形八卦。以村中心水池为核心,通过8条弄口向外扇形辐射。桐山后金村大大方方的村口塘的中间一个圆盘型的土墩子,上面种的是古老的柏树,这是八卦的中心,西半池有高山、徽式马头墙倒映其中,东半池只显天空亮迹,阴阳鱼几乎呼之欲出。由塘塍向四围辐射的八条古巷恰好是九宫的分界线,八卦的乾三根、坤六段等恰似里三层外三层,那层与层之间的环状路径。

村落的仁山书院尤其值得寻访。宋末元初的儒学理学名家金履祥隐居家乡创办书院,著书讲学,传承程朱理学,培养了很多思想家和文学家。仁山书院历经修建,现存为清代风格。坐北朝南,三间三进,后进两边有厢房,是丁字型布局。占地面积为600平方米。

后额枋上竖一木匾,大书“仁山书院”四字,左边落款“中翰林慈溪王斯来书”。细细品味底蕴,从中汲取人生的智慧和力量。漫步于书院的庭院之内,细细体悟那份宁静与祥和,内心浮躁逐步消散,取而代之的是对传统文化的敬畏之感以及对古人智慧的敬仰之情。

古村记编辑自网络

查看更多中国传统村落,登录“古村记”小程序