上世纪八十年代末期到九十年代初,改革的春风逐步吹到我们老家的山村。当时我们当地的年轻人,也知道除了读书、种地之外,原来农民也可以去工厂上班。而这也就催生了当时最流行的一个词:打工。

实际上,在最开始的一年多里,尽管大家都知道了打工这个说法,可真正付诸行动的人还是屈指可数,我就是为数不多的其中之一。

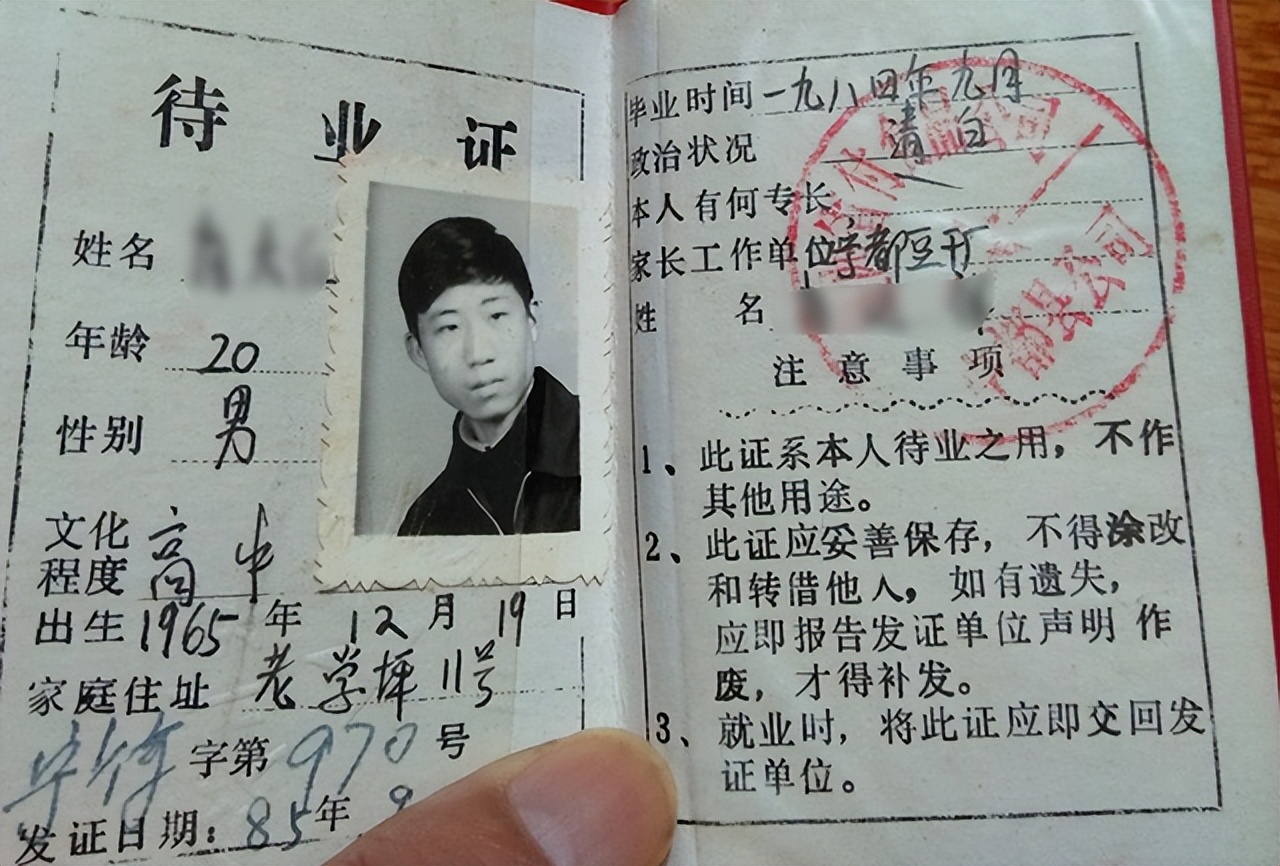

我叫黄备荒,从这个名字大家就可以看出,我出生在67年,当时也算是村里为数不多的读了高中的人。后来接了父亲的班在乡里的畜牧站上班,一个月几十块钱工资。

但我的工作很清闲,就是定期去各个村出个黑板报,更新一些所谓的畜牧知识。大部分时间都是坐在办公室里,每天一张报纸一杯茶等着下班。

对大多数农村人来说,这样的日子何等逍遥自在?既不用日晒雨露,还旱涝保收。所以,20岁的我就有很多人陆续给我说亲了。

只是我当时已经开始和隔壁乡的一个女同学“暗通款曲”,每个周末都会收到她的来信,于是对那些介绍也就只会虚与委蛇。

在报纸上、收音机里听多了广东深圳的消息,我这颗年轻的心也开始骚动起来,想着与其在这里虚耗光阴,不如走出去闯一闯,万一成功了呢?

我把自己的想法和父母说了,没料到话还没说完就被父亲骂得狗血淋头,说什么早知道你这么不争气,当时就该让你弟弟去接班的,好好的铁饭碗不要,竟然想着去“打流”。

虽然挨了骂,但并没有打消我对广东的向往,也一直在寻找机会,甚至还偷偷去找了女朋友,说自己很想去广东闯一闯。

阿秀一开始有点反对,但禁不住我把未来描述得太精彩,三言两语就被我说服,说只要你走我就跟到哪里。

虽然一切都准备好了,但我这人骨子里却又有很重的家族观念,这件事如果不能得到父亲的允许,我还是很难下定决心去实施。幸好,关键的一刻来了。

那一年,我们县里的农机局陷入困境,虽然还说不上破产,但设立在各个区县的农机站就显得很尴尬了。

刚好有个和父亲关系好的伯父,他儿子也是接班在乡里的农机站,刚上班不到半年就没班上了。虽然编制还在那里,可每天还是在家里干农活。用我们乡里的话来说,那就是半死不活地吊着。

我用这个例子向父亲举例,说如果我现在不行动,顶多三五年,我也是和他一样的境地,到时候年纪也大了,也有了家庭负担,这一辈子恐怕也完了。

父亲这才勉强同意了我下海的决定,但还是说了一句,你自己的主意自己拿,我让你接班了,今后结婚成家都是你自己的事。

就这样,我带着阿秀登上了南下的火车。那时候从我们区每天有一趟车去市里,然后经过阿秀所在的乡,她倒是很顺利地上了车,她父母甚至还亲自把她送上车交到我手上。

那一刻,我心里几乎有一种婚礼上岳父把妻子的手放到手心的感觉。然后转道长沙,这才登上了去广州的绿皮火车。

那年代的火车就是脏兮兮的代名词。我们出发时正是四月,湖南的天气还有点凉意,我和阿秀都穿着夹衣,一路向南就一路感觉到身上开始发热。

到广州下车时,身上几乎就像火烫一般热了,我赶紧把身上的厚衣服脱掉,只穿着一件背心也还是汗流浃背。阿秀是女孩子,再怎么也只能穿着衬衣,我只好用自己脱下来的衣服边走便给她扇风。

还在火车站的广场就看到流花车站的招牌,我和阿秀又坐上了去东莞的长途汽车。这一行我其实还是有点提心吊胆的,生怕遇上传说中的“卖猪仔”。

幸好毕竟坐的是正规汽车,一路顺利地达到了虎门,又按照信封上的地址一路走到了当时的南栅。

这里还闹了个笑话,看字面应该读“san”,可当地人就是不知道这个地方,最后拿出来给他看才知道发“ce”的音。

在南栅找到了同村的一个发小,我们一起长大,他也是去年下半年跑来广东的,因为在家里做过漆匠,现在在一个家具厂上班,每个月能拿到两百多块钱,几乎是我在老家工资的三四倍。

当时的南栅已经有了不少工厂,因为我是和阿秀一起来的,在发小的帮助下,我们租了一间小房子,算是我和阿秀两个人到广东的窝。

其实按照阿秀的想法,那就是两人都去进厂,这样就能省下租房的钱。只是我应该是被他父亲送她上车时的那一幕打动,很想让她能够轻松一点。

我很快就进了一家服装厂,说起来也挺无赖的,一个大男人做起了裁缝,主要就是拿着电剪按照图版裁剪成各种形状,这在我们老家可都是女人干的活。

制衣厂的工资不是很高,慢慢熟悉了,也知道附近工厂的一些情况了,那些电子厂的待遇稍微好点,但厂子很少。当时主要就是一些制衣厂玩具车和家具厂五金厂之类的,工资也都是七上八下,个别好的工厂却又进不去。

我因为是在厂里开电剪,也算是一个技术工人,工资也就在300块左右,当时的我不抽烟也不喝酒,我和阿秀两个人的生活还是没有问题,但也没有什么存款了。

阿秀在租房里给我做了一个月饭,既有无聊的感觉,也觉得我一个人上班两个人吃存不了钱,她父亲曾在乡政府附近开了个面馆,阿秀也经常在面馆里帮手,于是便想着买点米粉什么的补贴开支。

可惜,那时候南栅的湖南人不是很多,我们都吃惯了辣椒,又根本没有什么“以客户为中心”的观念,辣味的米粉根本没有几个人来吃。除了发小带过几个人来尝过新之后,每天摊位上都是门口罗雀,弄得阿秀郁闷不已。

就这么过了一年多,我和阿秀都没有回过家,只是写信告诉家里我们都很好,却又没有钱寄回去。而阿秀也开始有点念叨了,说当时要是留在家里,你那个工作现在也还没有衰落,或许我们比出来打工还过得安稳一些。

我也只能舔着脸安慰她,如果不走出来,我们能见到大海吗?能见到那么多五湖四海的外地人吗?

总算把她安稳住了,但我心里还是开始琢磨,要怎么才能改变现状呢?

因为觉得在制衣厂开电剪工资不高,我便提出来跟单,也得到了老板的同意,每天跟着厂里的货车送货,也要负责寻找新的客人。一来二去,慢慢对衣服市场有了一个大概的了解。

这期间,我经常会和一些客户说起市场上的事,一个偶然的机会,一个福建老板在我面前发了个牢骚,说自己在龙眼那边开的小厂,自信质量比本地人的好,可就是被人排挤打压,仓库里都堆满了衣服,却一直销售不出去。而且不仅是他一个人,他们一行二十几个福建老乡的厂子都快开不下去了。

听到这话我心里就突然有了个想法,福建人手里有衣服,我如果能帮他们把衣服卖出去,那不就是双赢吗?主要是听他的口气,只要能把货卖出去什么办法都行。

于是,我和阿秀商量了一下,最后就联系了龙眼那个福建老板。得知我要主动帮他找销路,福建人豪爽地答应我免费拿货,也就是卖出去再付货款,卖不出去的原路退回,甚至答应给我30个点的提成。

后来才知道,福建老板也是死马当成活马医的心理,反正自己的衣服卖不出去,有人愿意主动来帮忙,还不需要自己出工资,何乐而不为?

说干就干,我马上就从制衣厂辞职了,从废品店里淘来一辆旧三轮车,开始从福建老板那里拿衣服出来。最开始就晚上去各个工业区转,价格便宜质量也好,一车的衣服没几天就卖完了。

这也就越发肯定了我当时的想法,甚至还动员家具厂的那个发小也辞职出来跟我干。我们的目标也不再限于虎门一个地方,什么厚街长安,常平塘厦到处跑,还专门和那些摆地摊的人联系。

因为价格上有显著的优势,还有一个“卖不出去原路退回”的承诺,不到一年时间,我在东莞东南一带几个镇的小商贩里就有了不错的口碑,摆地摊的小商贩们都说,那个四眼哥做事很靠谱。

随着我的业务慢慢扩大,福建老板的库存也消化完了,我的业务慢慢拓展到了深圳那边,福建老板的几个老乡的厂里积货也陆续被我销售一空。

不得不说,福建老板是一群很值得交往的商业伙伴。尽管知道我拿三成的提成有点多,却从来没有主动说过要涨价。后来还是我是在过意不去了,说是有钱大家一起赚,以前是给你们消化库存,你们就是赚了个吆喝也是赢。现在是正常生产了,我的提成就按行市的15个点算好了。

这样一来,我和福建老板们的关系就越发稳固。人都是这样,懂得感恩的人,才会有更多的机会给你。

就凭这一点,我和福建老板们之间的生意,从来没有说过什么预付款什么尾款,都是一个电话马上给我送来,我卖完了主动给他们送钱回去,偶尔会有个别实在滞销的衣服,也能凭我一句话就作数扣款,还不用我送回去。

就这样,我和阿秀在东莞打了五年“游击”,这时候,我们已经赚到了人生的第一桶金了,也回老家举行了婚礼,算是成了乡亲们眼里有出息的人。

而我当年的那些同事,真的不出所料陆续下岗了。也幸好我比他们出来早了五年,要不也只能面对更大的竞争压力。

回到广东后,我决定把重心放在深圳,也不再搞以前的那些流动商贩了,在宝安租了两个门面开起了门店,和福建老板们正式成了合作伙伴。

这时候已经是九十年代初期了,全国各地的打工人都涌向广东,外来人口多了,我们的生意也越发红火,租下来的门面也慢慢增多。

当然,门店增多也就意味着自己不能全部兼顾过来,但还是秉承着最初那种“钱不能一个人赚”的心理,继续增加了合作伙伴,很类似现在的加盟形式吧。只是那时候主要考虑的就是人品和信任问题,加盟的管理费反倒是其次。

时间过得很快,从当年一个畜牧站无所事事的年轻人,我也慢慢成为一个别人嘴里的企业家。现在年过半百,很快就要步入六十花甲之年了,回首自己走过来的这三十多年风风雨雨,有满足,也有感慨。

满足的是自己侥幸抓住了那个时代的机会,感慨的是,一个人的成功,其实主要就在于你是否付出诚心。

不管是对自己要做的事,还是对待自己将要面对的人,唯有付出更多诚心,你才能收获越多。这就是我一辈子的收获吧。至于金钱,到了这个年纪,其实都看得很开了……

空山听雨

了不起![点赞][点赞]