1947年的上海,36岁的钱学森从美国归来,开启了人生的新篇章。此时,青梅竹马的蒋英为他张罗了一场相亲,却不曾想到这场相亲会彻底改变两人的命运。在那个风云变幻的年代,这对昔日的"兄妹"从童年的玩伴,到钱母半开玩笑的"儿媳妇"预言,最终演变成了一段传奇般的姻缘。当蒋英细心为钱学森物色理想的伴侣时,他却在相亲饭局上始终把目光投向了她。不久后,这位在航空领域享有盛名的科学家,以一句简单的"你跟我一起去美国好吗?"开启了他们跨越重洋的爱情旅程。

童年往事:孽缘的开始

童年往事:孽缘的开始二十世纪二十年代的杭州,钱家与蒋家因为世交的关系往来密切。钱均夫和蒋百里都是留洋归国的知识分子,两家人经常相聚,论道谈天。

1922年,三岁的蒋英遇到了改变她童年的重要时刻。钱家只有一个独子钱学森,家中显得过于冷清。钱母看着蒋家五个活泼可爱的女儿,心生羡慕。

在一次茶叙中,钱母向蒋母提出了一个不同寻常的请求。她希望能从蒋家"借"一个女儿来陪伴钱学森,给钱家增添些生气。这在当时的社会环境下并非稀罕事。

钱母特意挑中了排行第三的蒋英,因为她自己在家中也排行第三。蒋家出于礼节和情谊,勉强同意了这个请求。

钱家举办了隆重的仪式,正式将蒋英接入家门。他们甚至给她改名为钱学英,希望她能真正融入钱家的生活。

然而童年的蒋英并不适应钱家的生活氛围。每逢两家聚会,她总是依依不舍地抓住生母的衣角,泪眼汪汪地恳求回家。

在钱家的日子里,蒋英常常感到孤独。钱学森沉迷于学业,很少有时间陪她玩耍。这种生活状态让年幼的她难以适应。

看到女儿如此思念家人,蒋家最终决定将她接回。尽管钱母十分不舍,但还是尊重了蒋英的意愿。在送别那天,钱母半开玩笑地说了一句意味深长的话。

"既然不能做我的女儿,将来或许可以做我的儿媳妇。"这句看似随意的话语,却在多年后成为了现实。

蒋英回到蒋家后,两家的来往并未减少。钱学森和蒋英从此以兄妹相称,在两家聚会时常常一起玩耍,共同度过了快乐的童年时光。

在那个知识分子圈子里,传统的包办婚姻观念已经逐渐淡化。钱均夫和蒋百里都希望通过自然的相处方式,让两个孩子建立起真挚的感情。

这种独特的"兄妹"关系一直延续到他们长大。蒋英在钱学森的照顾下健康成长,而钱学森则专注于自己的学业,为日后成为杰出科学家打下基础。

他们的故事由此展开,一段始于童年的情缘在时光的流转中悄然酝酿。这份独特的缘分,为日后的婚姻埋下了伏笔。

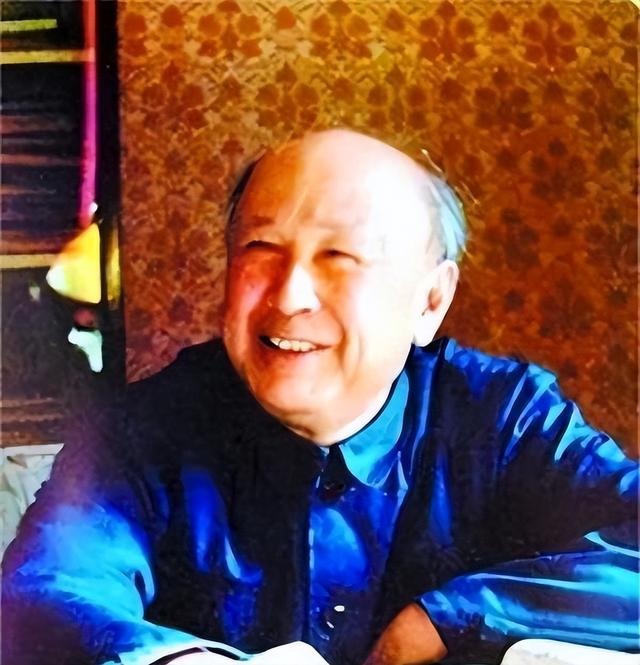

归国寻缘遇故人相逢1947年的上海正值春暖花开时节,钱学森结束了在美国的学术生涯,乘船回到了阔别已久的祖国。在美国麻省理工学院和加州理工学院的十余年时光,让他在航空领域取得了令人瞩目的成就。

上海滩的春风里飘着桐花的香气,钱学森的归国在知识界引起了不小的轰动。各大报纸都以"留美博士归国"为题进行了报道,一时间许多名门望族都打起了婚事的主意。

此时的钱学森已经36岁,在当时的社会环境下,这个年纪的单身男子实属罕见。钱均夫夫妇为儿子的终身大事日夜操心,四处托人寻找合适的对象。

蒋英得知钱学森回国的消息后,立即着手为这位"干哥哥"安排相亲。她本着对钱家的情谊,精心挑选了两位出身名门的女子。

这两位女子一位是当时著名画家的千金,另一位则是商界巨贾的女儿。在蒋英看来,她们的家世背景与才华都堪配钱学森。

相亲的地点定在了上海外滩一家高档西餐厅,蒋英事先安排得井井有条。她让服务生布置了一桌精致的餐点,还特意选了一个靠窗的位置。

饭局上,两位女子举止优雅,谈吐不俗,展现出良好的教养。画家千金谈起了西方艺术史,商家小姐则与钱学森讨论起了留美经历。

钱学森彬彬有礼地应对,却始终显得兴致缺缺。他的目光不时地瞥向座位另一端的蒋英,仿佛对她的一举一动都格外在意。

画家千金见钱学森对艺术话题有所反应,便邀请他第二天去家中参观父亲的画作。这个提议本是继续接触的好机会。

然而钱学森却以第二天上午有事为由,婉言谢绝了邀请。这让蒋英感到有些意外,因为她清楚钱学森第二天的行程其实并无安排。

饭局结束时,天色已晚。蒋英起身告辞,钱学森却主动提出要送她回家。两人走在外滩的夜色中,路灯将他们的影子拉得很长。

路上他们谈起了往事,说起小时候在钱家一起生活的点点滴滴。钱学森的语气中带着一丝怀念,让这次送别显得意味深长。

到了蒋家门口,钱学森迟迟不愿离去。就在这时,一个意想不到的转折发生了,他们童年时期的那段特殊情缘,即将迎来新的篇章。

科学巨匠表衷情悟道

科学巨匠表衷情悟道蒋家门前的路灯下,钱学森站定脚步,目光炯炯地注视着蒋英。为了缓解这突如其来的沉默,蒋英提议请他进屋喝杯茶。

客厅里,蒋英取出一张崭新的唱片,放在留声机上播放。悠扬的音乐声在静谧的夜晚格外清晰,这是一首他们童年时期常常合唱的《燕双飞》。

钱学森的表情变得柔和,他凝视着眼前这位儿时的玩伴,缓缓开口说道:"你跟我一起去美国好吗?"这句简单的话语在音乐声中显得格外清晰。

蒋英显然没有预料到这样的转折,她下意识地提到自己已有男友。钱学森却平静地回应:"我在美国也曾有过女友。"

这场谈话持续到深夜,钱学森讲述了他在美国的经历,以及他对未来的规划。他说起自己在航空领域的研究,还有回国后想要为祖国科技发展做出贡献的愿望。

几天过去,蒋英依然没有给出明确的答复。钱学森却再次来访,这一次他带来了一沓厚厚的手稿,那是他在美国发表的学术论文。

他向蒋英展示这些论文时,语气中带着对科学事业的热忱。这些专业性极强的内容,蒋英未必能够完全理解,但她能感受到钱学森对事业的执着。

在接下来的日子里,钱学森几乎每天都会到访蒋家。有时是清晨,带着一份报纸;有时是黄昏,手里提着一些水果。

两人的话题从科学研究延伸到艺术领域,蒋英谈起她在音乐方面的造诣,钱学森则分享他对古典音乐的见解。渐渐地,他们发现彼此在艺术鉴赏上有着共同的品味。

一个月后的某个下午,钱学森带来了一张船票。那是开往美国的远洋客轮的票据,上面的日期是两个月后。

这一次,他没有再说什么浪漫的话语,只是将船票放在茶几上。蒋英看着那张船票,想起了当年钱母说过的那句玩笑话。

命运似乎早已为他们安排好了这一切,童年时期的兄妹之情,在岁月的沉淀中悄然转变。那个曾经在钱家借住的小女孩,终将以另一种身份重返钱家。

就这样,一场始于相亲却并非相亲对象的姻缘,在上海这座永不入睡的城市里悄然成形。蒋英最终接受了钱学森的求婚,决定放下自己刚起步的音乐事业,随他远赴重洋。

婚礼定在了春暖花开时节,两家人都为这场迟来的姻缘感到欣慰。钱母更是感叹,当年的那句玩笑话竟成了一语成谶。

白首相依共此生

白首相依共此生婚后的生活并非童话般浪漫,蒋英很快就见识到了钱学森工作时的专注。在波士顿的第一个清晨,钱学森匆匆吃过早餐就奔赴实验室,留下蒋英独自面对陌生的环境。

那间租来的公寓里,唯一显眼的是钱学森为蒋英准备的黑色三角钢琴。蒋英常常坐在钢琴前练习,用音乐打发着独处的时光。

随着时间推移,两人逐渐适应了这种生活节奏。钱学森把更多精力投入到航空领域的研究中,而蒋英则转向音乐教育工作,放弃了登上世界舞台的梦想。

1950年,新中国成立的消息传到美国,钱学森决定回国效力。这个决定让他们的生活发生了翻天覆地的变化。

美国政府得知钱学森的归国意图后,立即对他们采取了限制措施。夫妇二人被限制在洛杉矶活动,每月都要到移民局报到。

特工们日夜监视着他们的一举一动,连出门买菜都要跟着。这样的日子持续了整整五年,但钱学森和蒋英从未放弃回国的决心。

在被软禁期间,钱学森潜心撰写了《工程控制论》。蒋英承担起了照顾家庭的重任,既要照看孩子,又要处理日常事务,让丈夫能够专注于研究工作。

1955年,经过中国政府的外交努力,钱学森夫妇终于获准回国。他们带着两个孩子,踏上了返回祖国的征程。

回国后,钱学森投身于中国航天事业的发展。蒋英则在中央音乐学院任教,培养着新一代的音乐人才。

他们的生活依然忙碌,但与之前不同的是,这份忙碌充满了为国奉献的使命感。钱学森在科研上取得了突破性进展,而蒋英则在音乐教育领域贡献着自己的力量。

2009年秋天,98岁的钱学森在北京逝世。送别仪式上,蒋英守在棺木旁,用歌声为丈夫送行。

三年后,蒋英也离开人世。临终前,她反复提起要去陪伴钱学森。93年的人生旅程,她用自己的方式诠释了何为患难与共。

这对从童年相识、历经波折最终白头偕老的伉俪,为后人留下了一段佳话。他们的故事证明,真正的爱情不仅需要激情,更需要彼此扶持。