杨育才是抗美援朝时期做出过突出贡献的志愿军战士,曾获得过诸多荣誉。1953年,杨育才被记特等功;1954年,杨育才被授予“一级战斗英雄”称号;朝鲜人民称他是“朝鲜民主主义人民共和国英雄”,甚至为他颁发国旗勋章。

但令人感到惊讶的是,这么一位战功赫赫的战士,归国后整整11年竟然没有得到过一次晋升,仍然是个副连长,属实令人不解。

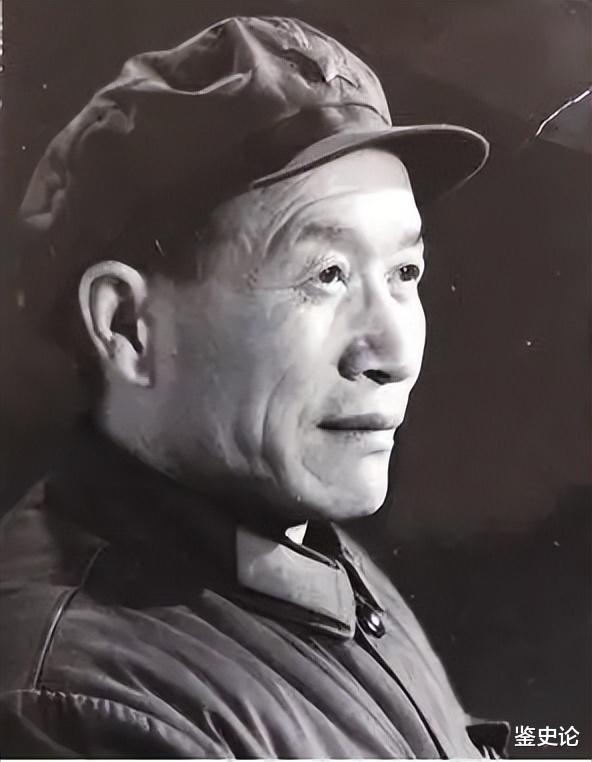

杨育才

直到1964年,毛主席偶然观看了以杨育才为原型创作的京剧《奇袭白虎团》,引起了毛主席的好奇心,一番询问后,毛主席得知了杨育才不能晋升的来龙去脉,主席当即表示:这样的人才决不能被埋没!

那么杨育才后来是否得到晋升呢?他究竟有何特别之处,值得毛主席为之“鸣不平”呢?

《奇袭白虎团》,乃是根据真人真事改编1953年6月,朝鲜战争已经进入末期,面对注定无法取胜的战局,美国人不得不考虑停战事宜,并在“战俘遣返问题”上与中方达成一致,但在这个节骨眼却出了一点岔子。

当时志愿军支援的是北朝鲜,南朝鲜一方以李承晚为首,和美国人同流合污,因此对志愿军来说,南朝鲜亦是敌人。

李承晚

美军不想打了,但李承晚不愿意看着美军离开,他的地位是仰仗美军才坐稳的,美军离开会动到他的命脉,因此李承晚故意挑拨中方与美方的关系恶化,公然插手释放战俘一事。

此举引得美方不悦,毛主席则认为李承晚不知好歹,必须再给予痛击,彻底打服他,才能保证战争顺利结束。

于是,便有了后来的金城夏季反击战,“奇袭白虎团”就是在此战最后阶段发生的,发动此次奇袭的正是杨育才。

当时杨育才在志愿军部队主要担任侦查工作,完成过多次任务,表现非常出色。

所谓的白虎团,指的是南朝鲜李承晚麾下的一支王牌部队,以白虎作为军徽,配备美械装备,颇有威名。

白虎团旗帜

1953年7月,金城战役打响,杨育才奉命执行“虎口拔牙”行动——突袭白虎团的团部驻地。

早已经执行过多次任务的杨育才经验丰富,接到命令后就立即带着12名小队成员出发。

7月13日,杨育才伪装成美国顾问,成功深入敌军内部,途中又抓住一个落单的士兵,正好获知敌军的联络口令,顺利通过沿途的岗哨盘查。

当他们进入白虎团的驻地时,小队迎面遇上了敌军第二营的车队,眼看有可能被敌人识破身份,杨育才当机立断,果断下令攻击,先下手为强,打了敌人一个措手不及,敌方损失惨重。

他则是顺利带着小队成员一路冲进白虎团的团部,一进去就下令把成员分成三组,仅仅用了十几分钟的时间就攻破了敌方的警卫室、会议室,击毙敌军九十七人,俘获军事官员多达十九人,就连李承晚授予白虎团的“优胜”虎头旗都被杨育才缴获。

杨育才

如此可观的战绩,仅仅是杨育才带领十二名战友完成的,简直就是奇迹般的胜利。

这便是奇袭白虎团的来龙去脉,此战杨育才的表现堪称完美,但实际上,早在抗美援朝战争初期,这名侦察兵就以勇武机智被众多战友所熟知。

杨育才,勇武机智的侦察兵1950年10月,朝鲜战争刚爆发,考虑到唇亡齿寒,毛主席号召全国人民支援朝鲜,抗美援朝,粉碎美国人的阴谋。

彼时全国上下一心,集结成浩浩荡荡的志愿大军奔赴朝鲜战场,杨育才正是这志愿大军中的一员。

所谓天时地利人和,掌握作战环境,了解地势对于战争是非常重要的,当志愿军来到朝鲜后,面临的第一个问题就是如何快速地把握作战环境,这时候,侦察兵的重要性就体现出来了。

杨育才因为小时候放羊练就了一副好身手,他自告奋勇,想要当侦察兵,经过连队长认可,报给上头,如愿成为一名侦察兵。

事实证明部队的这个决定是非常睿智的,杨育才不仅在战争后期完成了“奇袭白虎团”这等壮举,还多次在不利情况下完成侦查任务,表现极其出色。

1951年6月,杨育才和八名战友执行侦查任务,为后方部队摸清前进路线,却突然遇到了一条湍急的河流拦路。

这让众人有些猝不及防,地图上根本就没有标注这里有河流,所以他们这次出来也没有带渡河工具。

这种事情在当时并不算奇怪,志愿军人生地不熟,能够得到的情报有限,这副地图也是很老旧了,会有误差在所难免,只是眼下要如何是好,他们肩负着侦查任务,难道就因为这一条河就灰溜溜地跑回去吗?

这时,一向机敏的杨育才想出一个主意:找一个水流稍微缓慢的地方,把所有人的背包系在一起,挑一个水性好的人牵着游到对岸,再把背包栓在树干上,剩下的人顺着连接在一起的背包慢慢游过去就可以了。

队长听罢觉得可行。

杨育才自告奋勇,第一个游过去,拴好背包,队友们一个个过去,不料中途发生意外,背包突然断掉,三名队友被水冲走。

杨育才

危急时刻,还是杨育才冲了上去,他一直高度警戒,仗着自己水性好过去营救,成功救下三名战友,解除危机。

最后,大家都渡过了河,侦查任务得以继续执行。

此次行动杨育才不仅帮助小队完成任务,还救下三名战友,要知道,每一名战士都是我党的宝贵财富,光是救人这一点,杨育才就已经是对党作出了重大贡献。

战中舍生忘死,只因感念人民的淳朴善良朝鲜战争持续的这几年,杨育才不知道完成过多少次出生入死的侦查任务,很多次都与死神擦身而过。

他之所以这么拼命,不仅是感念党恩、严守志愿军的荣誉,还有一个非常重要的原因,那就是他心里始终感念底层人民的辛劳和善良。

朝鲜战争因为美国人的介入,打得如火如荼,甚是惨烈,但在炮火连天的岁月之下,仍有不少温情的故事发生。

那时我们的志愿军战士在战争中与朝鲜人民互相扶持、帮助,共同渡过难关,结下了深厚友谊,发生过许多感人的温暖故事,杨育才也有过类似经历,他一直难以忘怀。

1953年3月12日,清晨,正值冬季刚过没多久,朝鲜的部分地区依旧寒冷异常,地面上甚至覆盖着积雪。

纵使环境艰难,杨育才依然照例执行侦查任务。

那一天的天气格外恶劣,他踏着齐腰深的积雪,走了好几里的路,无奈周遭环境实在过于寒冷,他的手脚逐渐被冻僵,几乎要失去知觉,而且一天下来也没吃什么东西,身体难免虚弱无力的迹象。

幸好他发现了一个叫泉瑞里的村庄,挣扎着走到村庄口,不料身体越来越虚弱,意志终究还是输给了寒冷,杨育才在村庄入口晕倒,直挺挺地躺在雪地里。

幸运的是,一位朝鲜母亲发现了晕倒在冰雪里的杨育才,费了好大力气才把他背回家里。

一看杨育才的状态,这位朝鲜母亲不由得着急起来,她发现杨育才在寒冷的环境里待了太久,身体冷得像冰一样,就连衣服都结了一层薄薄的冰。

战乱年代的生活可不像现在这么舒服,别说是暖气空调,当时能有木柴生火都要谢天谢地了。

可问题是杨育才的身体冻得过于僵硬,身体已经处于危险状态,这种情况下,既不能用火烤,也不能用热水烫,着实有些棘手。

这位朝鲜母亲为了报答志愿军支援朝鲜,对抗美国阴谋者的恩情,最后竟然用嘴呼着热气,帮杨育才解开一个个纽扣,为他化解结冰的棉衣、皮鞋。

做完这一切,她又害怕杨育才的双脚被冻坏而落下残疾,便脱去外衣用自己的体温为杨育才提供温暖。

在朝鲜母亲的努力下,杨育才渐渐脱离了危险。

当杨育才自昏迷中醒来,见到这位朝鲜母亲时,她忙活了一整夜,眼睛泛着红肿仍不休息,正在为杨育才烘烤衣物,杨育才顿时明白了一切,男儿有泪不轻弹,可杨育才当时根本抑制不住自己的泪眼。

杨育才

这件事情给杨育才留下了深刻的印象,使他久久难忘。

正是感受到底层人民的辛苦和善良,杨育才在战争岁月时从不害怕吃苦受累,党的栽培,对人民的热爱,给予了杨育才无穷的力量,他才能一次又一次、奇迹般地完成任务。

归国默默奉献十一年按理来说,像杨育才这样的人才,有奉献,又有能力,应该会得到晋升。

在战争时期,仅仅几年时间,他就从一个普通士兵被提拔为副连长,但令人费解的是,抗美援朝结束后,杨育才归国,此后十一年,他的职位一直未曾变化,始终是个副连长,一直做着基层的工作,这又是为何?

原来,杨育才的经历颇有些坎坷,他早年比较倒霉,被迫走过“歪路”。

杨育才生于1926年,老家在陕西勉县定军山镇杨家山村,家里靠务农为生,穷得叮当响,吃饭都是个问题,更别说什么读书出人头地之类。

在他稍大一点后,父母只能让他给地主牧羊,混口饭吃。

杨育才给地主放羊的时候,因为羊喜欢乱跑,山里地形又复杂,所以他时常跑来跑去约束羊群,久而久之,他的身手变得极其敏捷,奔跑起来健步如飞,远胜常人。

那时正是兵荒马乱的年代,盘踞在山西省的军阀阎锡山经常在周遭附近活动,时常抓老百姓去充当壮丁。

偏偏杨育才就是这么倒霉,某次阎锡山的部队来到陕西一带抓捕壮丁充军,一个军官偶然见到杨育才放羊时健步如飞的身姿,顿时眼前一亮,意识到这是一个可以培养成侦察兵、传令兵的人才,当即就命人把他抓了起来。

杨育才没读过书,但听说过军阀们的事情,这些家伙个个都是狼子野心,天天打来打去,害苦了包括自己在内的底层百姓,他心里不想为军阀工作,但为了保命又不得不从。

后来阎锡山和冯玉祥公然反对蒋介石,又是一场军阀大战,以阎冯二人失败告终,阎锡山麾下部分兵力在战斗中被蒋介石收编,杨育才便是其中之一,他不得不跟着国民党。

阎锡山

这就是杨育才走过的“歪路”,虽然是被迫的,但是曾经在国民党待过这一点,对他来说是一个污点。

直到解放战争末期,杨育才被解放军俘获后才找到人生意义,自此他留在解放军,积极接受训练、努力学习共产主义思想,是当时表现最突出的少数人之一。

1950年5月,表现优秀的杨育才被准许加入中国共产党,这是他一生都无法忘记的荣耀,后来他遵从毛主席号召,投身抗美援朝,成为一代传奇侦察兵。

但在战争结束,归国工作后,曾经的“污点”在一定程度上影响到了上级对他的评价。

和平年代,军人升职本就比战争时期难,加上杨育才为人低调,他心里感念人民的辛苦善良,甘心做基层工作,从不做邀功升职的事,也不对这类事情上心,因此不知不觉一直在原来的职位上一干就是十一年,乐此不疲。

杨育才(右)

当然,是金子总会发光的,杨育才也不例外。

抗美援朝结束后,为了纪念那段峥嵘岁月,人民志愿军京剧团根据杨育才的亲身经历,创作了《奇袭白虎团》这部京剧作品,一时火遍大江南北。

1964年,毛主席偶然观看了这部京剧,里面的精彩情节让毛主席拍案叫绝,因为太过喜欢,毛主席忍不住询问工作人员,作品中的主角是否有原型?

得到了肯定的答案后,毛主席让工作人员去查查人物原型杨育才如今的情况,这一查,毛主席却不高兴了。

毛主席

原来这么多年来,杨育才还是个副连长,未曾升迁过,毛主席不禁感叹:“虽然他走过歪路,但那是身不由己被人抓进国民党的嘛!他对人民做出过突出奉献,还是一名身经百战的战斗英雄,这样的人才不应该被埋没!”

于是,在毛主席的关怀下,杨育才的才能和贡献得到充分肯定,在后来的岁月中,杨育才历任过中国人民解放军连长、营长……副师长等职位,甚至还当过全国人民代表大会代表。

无论身处什么职位,杨育才一直都是勤勤恳恳的态度,始终怀抱淳朴之心,着实令人敬佩。

其实,在笔者看来,无论身处哪个职位,杨育才都会忠实地履行自己的职责,为人民辛勤奔波。

因为杨育才的经历让他明白,他也是千千万万广大人民中的一员,他和广大人民没有任何区别,因此他始终不忘初心,如此看来,杨育才后来的晋升完全是理所当然。

1999年5月26日,杨育才先生于北京病逝,享年73岁。英雄虽不在,精神却永存,后人绝不会忘记。